心理学者が研究している学校の学習(心理と学習のフロンティア)

大学院で学ぶ「学習のデザイン」。今年最後の記事は、後期の授業で受けている心理学と学びの授業から紹介します。

この授業、ある1冊の小難しい本をみんなで読み解く内容です。難しい本の読み方を知ることは、学術研究するうえでとても大事な学びになるので、よい経験になります。

人はいかに学ぶのか

みんなで読んでいる本はこちらです。

原題はHow People Learn 2で2024年に出た本です。2000年の内容を最新の研究が含まれた内容にアップデートされています。

この本は科学・工学・医学・脳科学などの学術内容が1冊にまとまった価値のある本です。(ゆえに高い、そして正直読みにくい)参考文献の紹介で80ページくらい使ってます。

指導教員の斉藤先生は心理学が専門なので、本の中に出てくる研究者がどんな人かを、毎回解説してもらっています。(めっちゃ親切な先生です)

自分はこの本のChapter7の「学校での学習への示唆」を担当しました。この授業の学生には現役の教師や校長先生がいるのに、素人の僕が発表するという羞恥プレイです。

では、ここからまとめた内容をご紹介します。

Chapter7. 章の構成

僕はなんでもまず全体像から捉えるのが好きなので、はじめに章の構成を整理しました。

1.文化→2.学問領域→3.参加型→4.評価というながれです。

1. 学校と文化

最初が「文化」。いきなり?となる内容からはじまります。

教えるという行為は、どんなささいなことでも影響を与えます。教え方もそうだし教室の雰囲気もすべて関係します。例えば教室に貼ってる絵とか、教科書の中の物語なんかもすべて文化や歴史に起因します。

でも、学習者はみんなそれぞれのベースや特徴があるので、教え方は一律に規定できません。

20世紀の学習は文化圏や背景を無視した主張があったことへの反省が表れています。代表的なのは、欧米白人の学習観の押し付けです。欧米の文化が日本人の学習や社会に合うかどうかは別です。

そのことを踏まえて、欠陥からよさへの移行を提言しています。

言葉づかいが独特なので解説が必要ですが、先にあげた文化的差異を考慮しないことを「欠陥」と言っています。対して、学習者にはそれぞれの「よさ」を備えています。そこを活かそうというのが、学習と文化の考え方です。

例えば、車の修理が得意な親がいる家庭の子どもには、車の修理を起点に話をすることで、ものごとの理解が深まるといった学び方です。

2. 学問領域固有の学習

次に科目ごとの学び方の違いについてです。

まず、分野を超えた知識のメタ的な学びが必要だといいます。個別の内容を暗記するだけではなく、深い理解に落とし込んで、自分なりの表現ができるようになることが、知識を学ぶ意味です。

そのうえで、科目ごとの特徴をあげています。ここは正直、なんで3科目だけなのかとか、内容が概念的すぎてあまりピンときませんでした。

3. 学習者を参加させ、力を与える

次に学習者の主体性です。キーワードは自己調整能力と探究。

自己調整能力は小さい子にもあります。自分なりに考えながら学んで発達する、これは学び続けるうえで欠かせない能力です。

自己調整能力を活かすために、学校でできることは何か。ポイントは長期的な目標や原理を追求したくなる内容であることです。ここにプロジェクト型学習が結びつきます。

学習者同士で学ぶ協働学習も必要です。教員はサポート側にまわり、学習者は自分の学びに責任を持つ、という関係を構築できることが、自己調整能力を活かすうえで欠かせないということです。

4. 学習評価

最後に学習評価です。個人的にはここが一番、ためになりました。

まず評価とは、学習者をポジティブな方向に導くために使われるということです。これって当たり前だけどすごく重要なことです。

例えばテストで点数が悪くて「ああ、だめだった」と思わせたら、適切な評価ではないということになります。点数がどうこうではなく、「ここを意識すればもっとよくなるよ」といった前向きになれるフィードバックができているか、ここが評価の基本です。

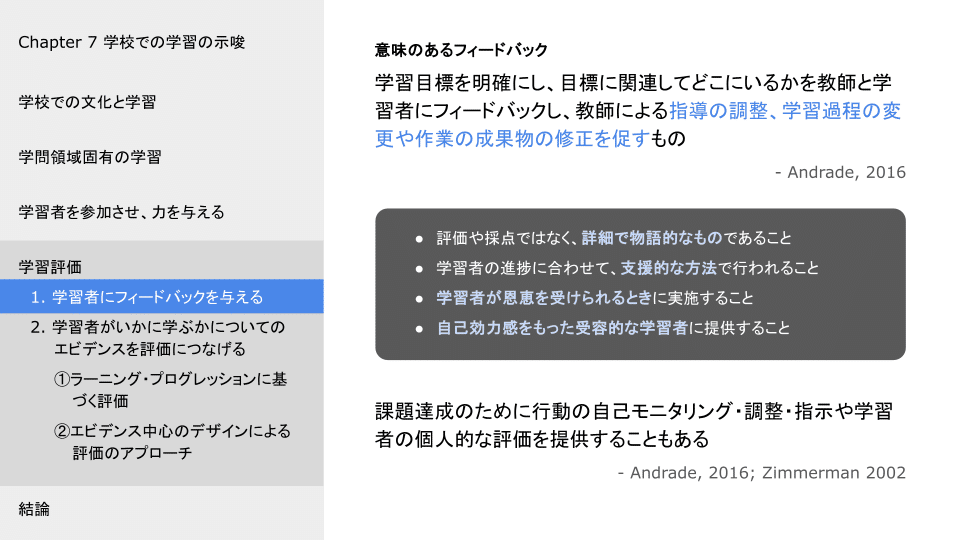

じゃあ意味のあるフィードバックとは何か。箇条書きの4項目、詳細で物語的、支援的、学習者が前向きになっているときに、という観点は、現在の学校でどれだけ意識されているでしょうか?テスト結果だけを伝えるのは、これとは真逆だといえます。

学びは一気に最終点まで到達できないので、段階に応じた理解と、段階に応じた評価(フィードバック)が大事です。

また、評価は場当たり的でなくエビデンスに基づくことも必要です。到達目標が適切でなかったら、教え方も間違っている可能性があります。

学んだこと

Chapter7の中では、学習評価が抜群に面白かったです。他はちょっと難しくて、まだ理解が十分にはできていないです。

すべての内容は学者の研究結果に基づいているので、この1冊を読み解ければ、学術研究を行うときの基盤が固められます。教育学で研究する人にはおすすめの本です。

来年1月末が論文提出なので、この本に出会ったのが若干遅かった気もしますが、のこり1ヶ月がんばります。

今日はここまでです。

いいなと思ったら応援しよう!