釣り人語源考 古文書の魚名

『水族志』、『和名抄』や『大和本草』など古文書に記載されている魚名には、現代では何の魚かよく分からなくなった名前がある。

釣り人の知見と誇りを持って、これを比定していこう。

〈R7/1/18〉

これまでの考察の成果をもって『大和本草』の「䱱魚(にんぎょ)」と「鯢魚(さんせういを)」をチェックしてみよう。

「䱱魚」 「名は人魚。この類に2種あり。

江湖の中に生じ、形はナマズ(鮎・鯰)のごとく。

腹下に翼のごとくにして足に似たるものあり。

これ䱱魚なり。人魚とも言う。

その聲、小児のごとく。

また1種、鯢魚あり。以下に記す。右、『本草綱目』の説なり。

また海中に人魚あり。海魚の類に記す。」

「鯢魚」 「渓澗(渓谷のこと)の中に生ず。4足(䟪?)あり。

水中のみにあらず、陸地にてよく歩き動く。形も聲も、䱱魚と同じ。

またよく樹に上がり、山椒の樹皮を食う。

囯、俗にこれを山椒魚という。

4足あり、大きさ2~3尺あり。また小なるは5~6寸あり。

その色はコチに似たり。

その性、よく「膈噎(膈は横隔膜、噎はむせぶ。胃癌や食道癌)」を治すという。

日本處ゝ(処々)山中の谷川にあり。京都の魚肆(魚屋さん、魚市場のこと)の小池にも時々生魚あり。

小なるを生にて呑めば膈噎を治す。」

「䱱魚」の「䱱」の字は、「啼く魚」ということで作られたのだろう。

「䱱魚」の解説にある「江湖に棲む」というのは『日本書紀・推古帝記』の記事からの伝説だろう。

琵琶湖周辺や大阪湾の淀川河口で、ごくたまにオオサンショウウオが発見され、「小児の如く啼く」という噂で都会っ子はガクブルだったのだ。

ナマズに似て、腹下に翼のような4つ足とは「みずかき」を持つと思われたのか。

もしかしたら「ビワコオオナマズ」の誤認かもしれない

オオサンショウウオも粘液を出すのでナマズに似ているとかドジョウに似ているとか言われたのだろう。…でもまぎらわしい。

一応「ドジョウ」は鳴く。空気を吸い込んで、腸で酸素を取り込むことが可能である。陸上でもしばらく活動が可能だ。

また一応「イモリ」も鳴くことが出来る。

イモリは「あかはら」と呼ばれて「山椒魚」の仲間として日本の本草書に書かれている。

イモリはテトロドトキシンを蓄積するので、「毒あり」だ。

また箱根の湖にも小さな山椒魚がいて、「ちこ(知古)」という現地名があるという。これはハコネサンショウウオだ。

パプアニューギニアの山中に樹上性草食トカゲである「オマキトカゲ」が生息する。しかし支那の山奥からは程遠い。

一番「山奥の池に棲んで陸でも活動し鳴くことが出来る、植物も食べて毒を持つ」生物に近いのはイモリだろう…

京都の魚市場の小池に棲んでいるのはイモリに違いない。

しかし色々な伝承や噂が混じっているはずだ。

「鯢魚」の「鯢」は本来「クジラのメス」を表す漢字だが、「児のように鳴く」という伝説からあてられたのだろう。

渓谷に棲むが、陸地も歩く。形も声も、䱱魚と同じと書かれている。

そしてこの『大和本草』では、「鯢魚はよく木に登って”山椒の樹皮”を食べる」と書かれている。

これは大変重要な証拠だ。

おそらく長年の伝説によって、「藤の花を食べる」が「山椒の樹皮を食べる」に置き換わっている。

そして更に、「小さめをナマで飲み込むと、胃がん・食道がんを治す」という民間療法と発展している。

オオサンショウウオの粘液の成分やら、サンショウの成分に関しては不勉強にてガンへの効能は全くわからない。

また江戸時代に「いもりの黒焼き」が精力剤や「惚れ薬」として信じられたと伝わる。

しかしやはり民間療法というのは効かないのが普通だ。

「毒」というのは「薬」にもなる。しかしそれは人体の巧妙な「生化学反応」に偶然にも「良い方向」に作用した場合のみだ。

この「釣り人語源考」を読む賢い読者さまは、まずは変な民間療法には引っかからないと思われる。

検証してみて、「はじかみうお」=「キハッソク」説は、ほぼ正しいと思う。

そしてウナギ、ウツボ、オオサンショウウオ、エゴ鯛、チシャ鯛と色々な魚の由来も分かってきた。

古代支那の本草書から、古代日本人、江戸時代の考証学、そしてこの「釣り人語源考」へと、知識の変遷をたどることが出来た。

こんなに楽しい旅が、パソコンで国立図書館にアクセスするだけで可能である。

ありがとうインターネット。

〈R7/1/18〉

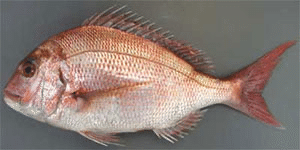

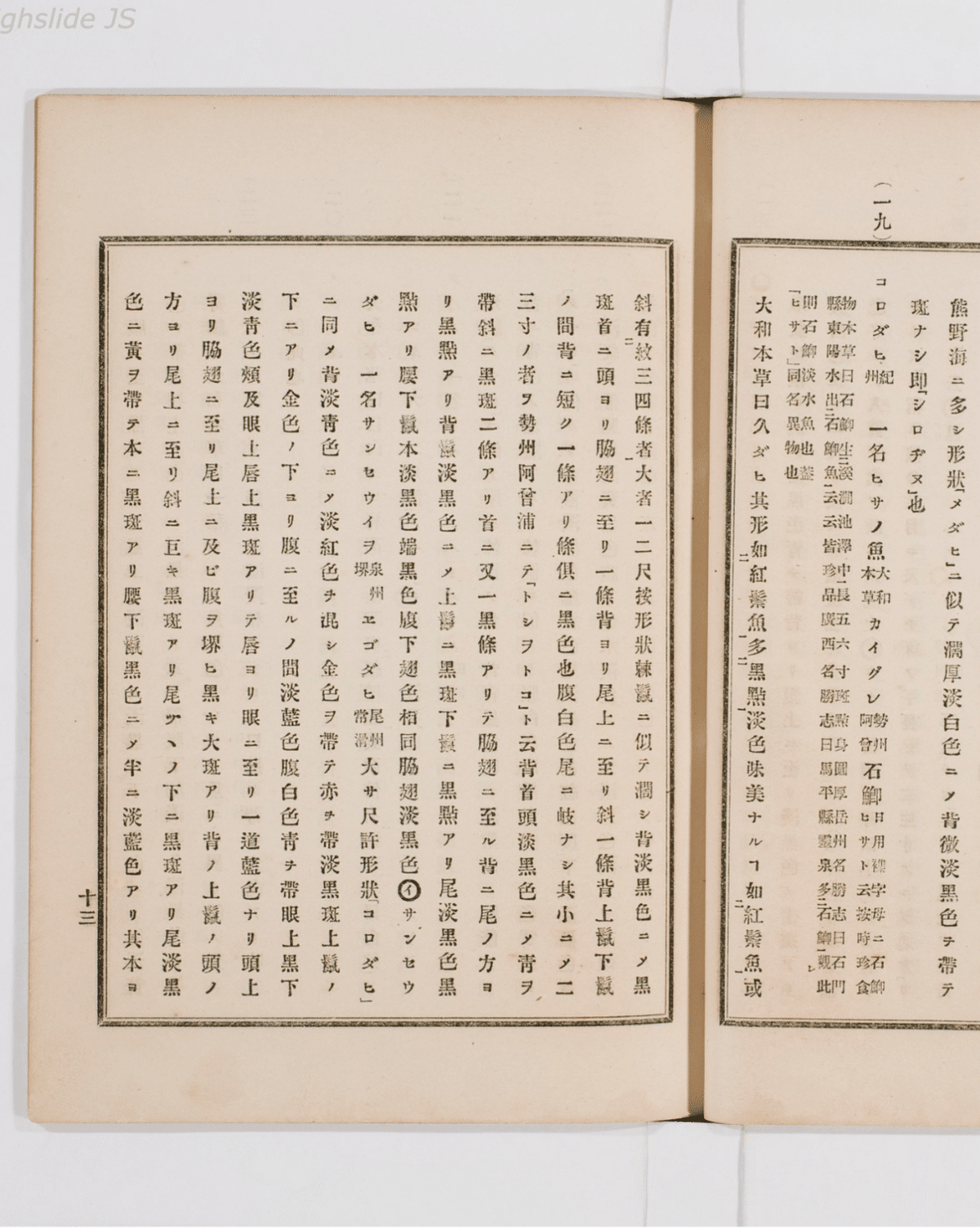

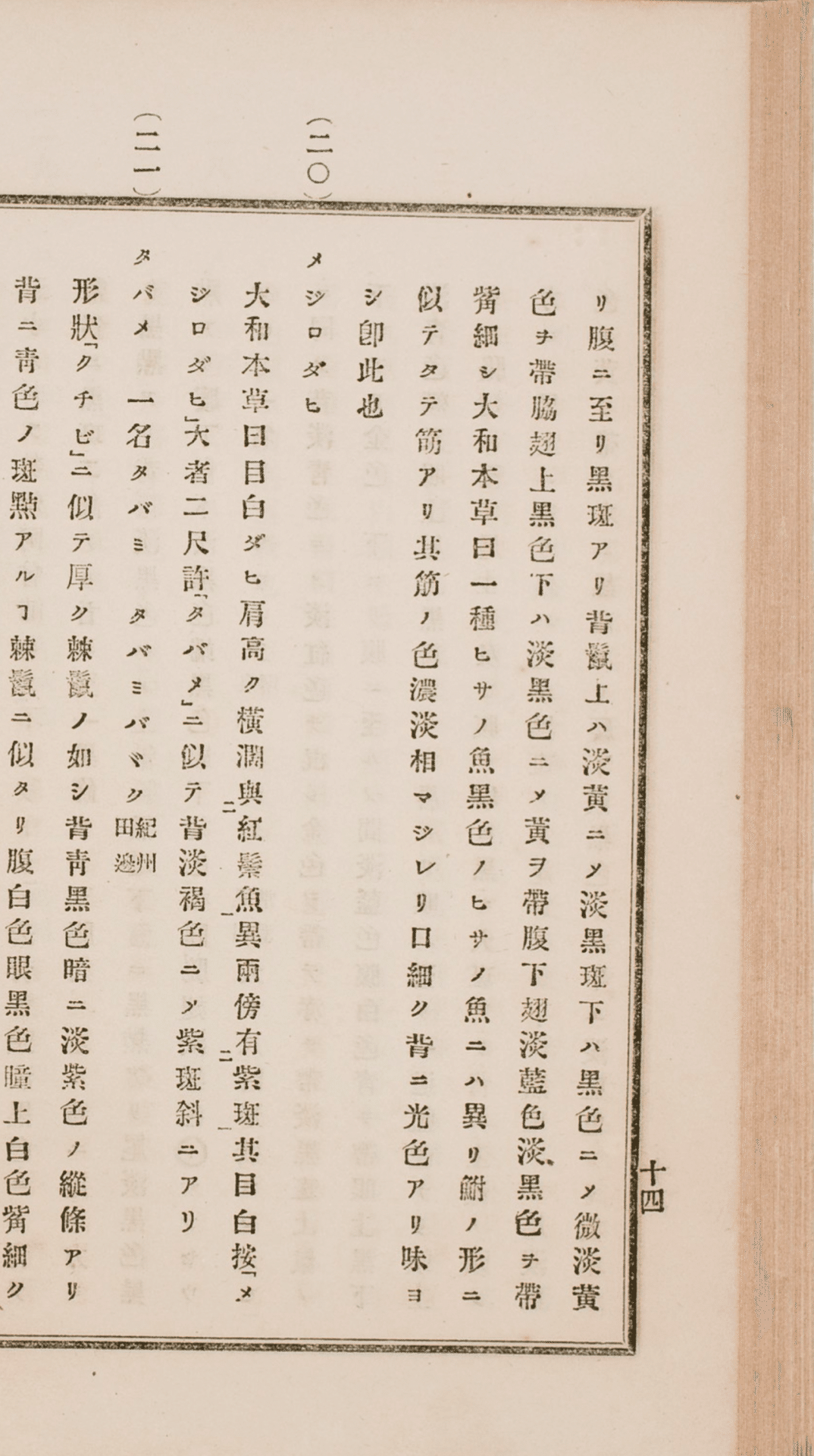

実は『大和本草』など、江戸時代の本草書に登場する「久鯛・久ダヒ・ヒサタヒ・ヒサノ魚」は、長い間「イシダイ」の事であるとされてきた。

イシダイの地方名に「ヒサ・ヒサダイ」「チシャ・チシャダイ」「ヒシャ」などがあって、「ヒサというのは石のことである」と説明される。

また『水族志』のコロダヒの別名に、「ヒサノ魚・石鯽」と漢字表記が書かれている。

チヌの事を「海鯽」と書くので、「石鯽」だから「イシダイ」だろうと考えられたのだ。

しかし畔田翠山先生は「長江の山奥の渓谷に棲むと書かれているので、淡水魚で別物である」と注意している。

この「ヒサ」の語源は、「チシャ」ではないだろうか。

ヒサが訛ってチシャになったのではなく、長崎で呼ばれる「チシャ・チシャダイ」が古く正しい呼び名で、チシャが訛ってヒサとなった、という訳だ。

ネットのサイトで、イシダイの語源で解説される「ヒサ」の説は、すべて間違っているのだ。

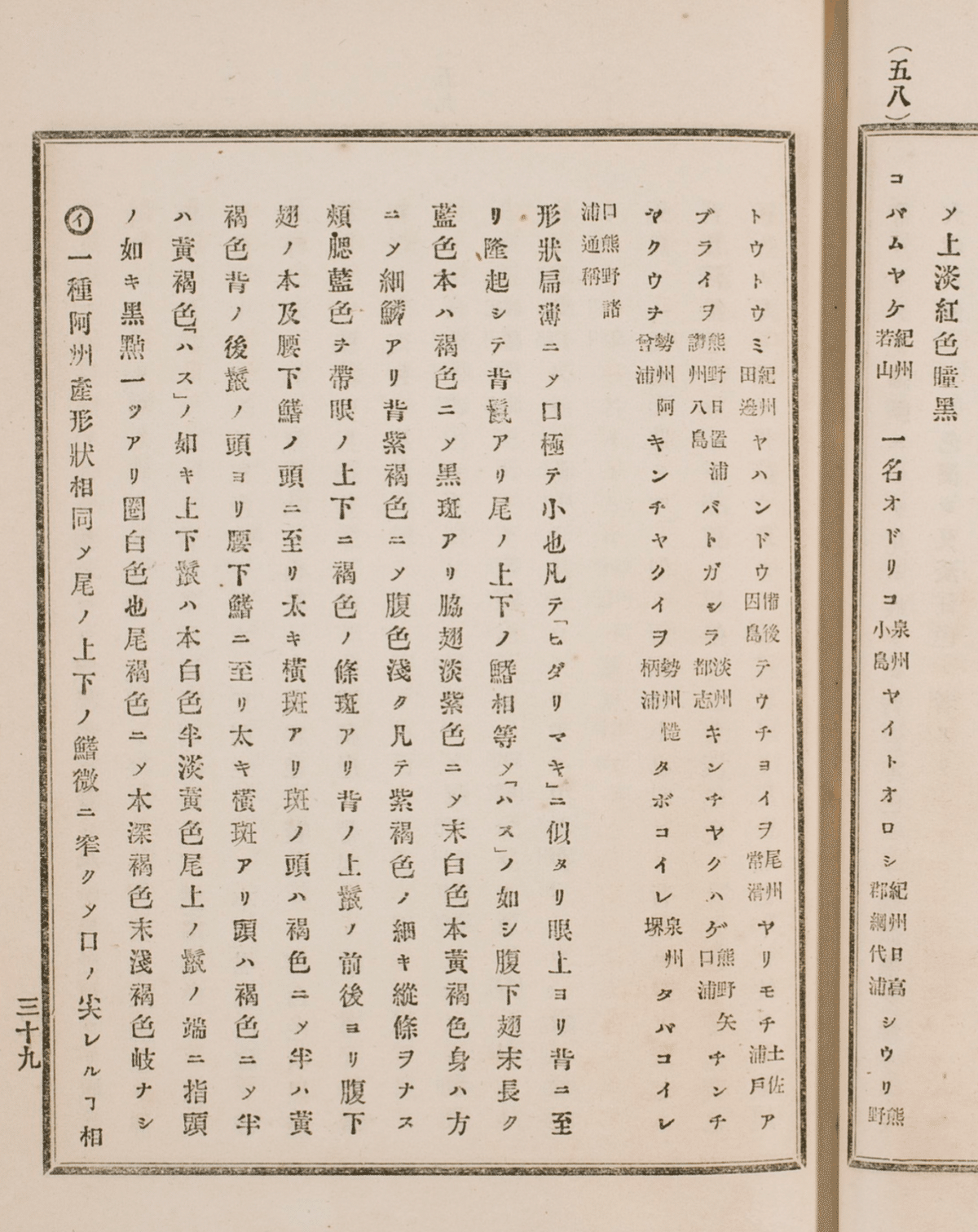

もう一度、『水族志』のイシダイである「烏頬魚」の解説を見てみよう。

「スミヤキは棘鬣(マダイ)の類に非ず。」

「棘鬣(マダイ)類は、口の中に細かい歯が並び分かれ生ず。スミヤキは其の歯は口外に尖出し、上下ともに板牙にして細歯わかれず。」

「その鱗、細かにして棘鬣(マダイ)の鱗に類せず。」

「かつ鱗上に涎沫(えんまつ 病気の時に出る白い泡を含んだ唾液)(魚では白い粘膜を意味する)ありて、棘鬣(マダイ)の類と大いに異なり。」

「粘膜や分泌物を出す」ことを、殊更に強調して記述してあることに気付く。

「コロダイ・コショウダイ」「ヒゲダイ・ヒゲソリダイ」「イシダイ」、そしてこれらに似ている、数多くの「○○鯛」。

これらを「粘液を持つタイ」として、奈良時代に渡来した新野菜「チシャ」の白い乳液や、洗濯や子供の泡遊びに使って馴染み深い「えごの実」になぞらえて、「チシャ鯛」、「エゴ鯛」と奈良時代に命名されたのではないだろうか。

「久タヒ・ヒサノ魚」の語源は「チシャ(萵苣)」であった…

まさかのレタス。

「コショウダイの黒い條の模様が、漢字の”久”に見えるから?」はやっぱり無理があった。間違いました、すみません、てへ。

そして件の「はじかみうお」である。

奈良時代、古代支那から手に入れた本草書に、よく分からない漢語で「毒魚。藤花、食。」と書いてあって日本人には何の魚かよく分からない。

当時、エゴノキやサンショウの花や実、樹皮を煮て「毒流し漁」をしていたので、「藤花」を「花椒」や「えごの花」として誤認してしまったのではないだろうか。

そしてそんなサポニン毒を持つ「泡を出す石鹸魚」であり、毒で他の魚が逃げて漁が出来なくなる、あの毒魚。

「はじかみうお」の正体は「キハッソク」だ。

そしてキハッソクはハタの類ではなく、コショウダイの類だとしたのではないか。

「はじかみ(山椒)」>「えご」>「ちしゃ(萵苣)」

の順番で毒性が高い。

キハッソク = はじかみうお

コロダイ・ヒゲダイ = えごだい

イシダイ・コショウダイ = ちしゃだい

奈良時代、このように命名されたのだろう。

しかし長い時間が流れ、名前は混じり、訛り、変化しそして、忘れられた。

遠い昔に「入れ替わってしまった」名前の復元は、語源を見つけることよりも、もっと困難である。

しかし「なぜこんな事をわざわざ書物に残してあるのかな?」ということが、大きなヒントとなった。

昔から伝わる事というのは、やはり物事の根源なのだ。

〈R7/1/17〉

結局「はじかみうお・さんしょううお」とは何者なのだろう。

残念ながら『箋注倭名類聚抄』や『本草綱目啓蒙』には「鰻鱺魚はウナギ、鯢魚はオオサンショウウオ」とあるだけだ。

ここから先は誰も考証していない未知の領域だ。

しかしこの「釣り人語源考 古文書の魚名」の読者様なら覚えているだろう、「サンセウダヒ」の事を。

当時筆者が『水族志』のコロダイ・コショウダイの名前に取り組んでいた時、「コロダヒの別種」にサンセウダヒが出てきて椅子から転げ落ちた。

しかしコロダヒの比定に掛かり切りであったので、サラッと触れて後回しにしていた。

『水族志』コロダヒは、「標準和名コショウダイ」である。

『大和本草』ヒサノ魚も同じだ。

そしてこのサンセウダヒは「標準和名ヒゲソリダイと標準和名ヒゲダイ」と比定した。

問題は地方名である。

「サンセウイヲ」泉州堺、「エゴダヒ」尾州常滑。

この「エゴダヒ」は現代でも伝わっていて、「標準和名コロダイ・コショウダイ・ヒゲダイ」の地方名である。

この「エゴダイ」の「えご」とは何か。

それは「えごの実」の事だと思う。

「エゴノキ」は雑木林にもよく生息する落葉広葉樹だが、可憐な白花と可愛らしい実の様子が好まれて庭木にも利用される。

「えご」の語源は、その実に含まれる「サポニン」によって、食べると強烈な「えぐみ」(えごみ)があるから…と言われている。

「毒の実」であるのだ。

また昔の日本で、この若実を採取して石鹸の代用として洗浄剤として用いた。

サポニンは非常に泡立つので、子供たちの遊びでエゴノキの花を摘んで水に浸すと泡立つので「しゃぼん花」や「せっけん花」と別名を持つ。

エゴノキの別名に「チシャノキ」があるが、「萵苣(チシャ)」は奈良時代に渡来した「レタス」の原種だ。

レタスの茎を切ると白い乳液が出るが、これはやはりサポニン物質である。

またサポニンは「魚毒性」が高いので、古代日本や世界各地の伝統的漁労を続ける部族に使われ、えごの実をすりつぶしたものを川に流して、浮き上がった魚を捕る「毒流し漁」に使用する。

この「毒流し漁」に、古代日本では「サンショウ(山椒)」も使ったことが知られている。

サンショウを煮て煮汁を川に流す「毒もみ」と呼ばれる漁法があり、効き目が強烈であるのでしばしば違法漁法に指定される。

宮沢賢治の童話に『毒もみのすきな署長さん』がある。

(つづく)

〈R7/1/15〉

「鯢魚」が「オオサンショウウオ」であった。

しかし鯢魚の記述は間違っている。

「鯢魚は、四脚あり、よく樹木によじのぼる。側の藤の花を食べ、児のような声で鳴く。」とされるが、こんなオオサンショウウオはいない。

ここで『倭名類聚抄』の「人魚」を見てみよう。

…人魚?

そう人魚です…

人魚 兼名苑云人魚一名鯪魚[上音陵]魚身人面者也山海経注云声如小児啼故名之

「人魚」 『兼名苑』云う、人魚。一名鯪魚。

魚身で人面の者なり。

『山海経』注云う、声は小児のごとく啼く。故にこの名づく。

しかし、江戸時代からこの「人魚」の正体は判明していた。

「センザンコウ」である。

『爾雅翼』の「穿山甲」の解説を見てみよう。

「鯪鯉四足、似鼉而短小、状如獺、遍身鱗甲、居土穴中、蓋獸之類、非魚之屬也、特其鱗色若鯉、故謂之鯪鯉。又謂之鯪豸、野人又謂之穿山甲、以其尾能穿穴、故也能陸能水、出岸間鱗甲不動如死、令蟻入、蟻滿便閉甲入水開之、蟻皆浮出、因接而食之、故能治蟻瘻。」

「”鯪鯉”は4足、ワニに似て短小で、カワウソのようである。

身体は平べったく鱗甲をもち、土の穴に棲む。

獣の類であり、魚の仲間ではない。

特にそのウロコが若鯉の色であるので、鯪鯉といわれる。

また鯪豸ともいい、野人は穿山甲ともいう。その尾でよく穴をうがつからだ。

陸でも水でもよく動き回り、アリを捕まえて食べる。」

この地方名「穿山甲(センザンコウ)」が、穴の中に棲み鱗が鯉に似ているので「鯪鯉」と命名されたようだ。

「陵」は日本では「土を盛った大きな墓」であるが、漢字の元の意味は「大きな丘」である。

丘に掘られた巣穴と魚の鯉に似た鱗を持つので「鯪鯉・鯪魚」と表記したみたいだが、はっきり言って紛らわしい。

何も知らない日本人が「鯪魚」の記述を読んで、「人間の子供の声で鳴く、鱗を持った動物か魚類か混じった者」と聞くと、「う~ん、人魚?」となるだろう。

しかもおそらく「ジュゴン」や「スナメリ」が元となった「怪奇UMA・人魚」の伝説もあった訳だし。

人魚似人形、長三尺餘、不堪食、皮利於鮫魚、鋸材木入、項上有小穿、氣從中出

「人魚は形は人に似て75㎝あまり。食に堪えず、皮はサメのように材木を鋸ひく。うなじの上に小さな穴があり、呼吸を出し入れする。」

頭頂の噴気孔からヨウスコウカワイルカかスナメリだろうな。

また、何故オオサンショウウオが「人魚」と誤解されたのか、そのヒントが『日本書紀』に記述されている。

二十七年夏四月己亥朔壬寅。近江国言。於蒲生河有物。其形如人。/秋七月。摂津国有漁父。沈罟於堀江。有物入罟。其形如児。非魚非人。不知所名。

「推古二十七年、夏4月。近江国まうさく、蒲生川に「人のような形」の物あり。

秋7月。摂津国に漁夫あり。堀江において罟を沈めると、罟に入る物あり。その形、児のごとく。魚にあらず人に非ず。名は知られていない。」

オオサンショウウオのおてては人間のようで可愛い。

しかし滋賀県の里の人が川で見つけたり、大阪の河口の掘割りで漁師さんが網に入ったオオサンショウウオを見たら、そりゃビックリしただろう。

中国地方の山の中では知られていた「ハンザキ」だが、他の地域では「胎児のような、魚とも思えない見たことも聞いたこともない生物」であったのだ。

〈R/71/13〉

ここで現時点での判明点と、残された疑問点をまとめよう。

「鰻鱺魚」 = ウナギ

「鯢魚」 = オオサンショウウオ

「鰌」 = ドジョウ

「鱣」 = 「むなき(無奈木)」

疑問点

日本の魚「はじかみうお」とは何か

鰻鱺魚がウナギだとすると、「鱣・むなき」は何か

鯢魚が木をのぼり藤の花を食べるという記述は変ではないか

「はじかみうお」の正体の解明は最後に取っておこう。

とりあえず「鱣・むなき」の正体を刈谷棭斎先生に教えてもらおう!

まずは『倭名類聚抄』の「むなき」を見てみよう。

鱣魚 文字集略云鱣[音天和名無奈木]

黄魚鋭頭口在頸下者也 本草云䱇魚[上音善和名上同]一名鰌䱇[上音秋]一名鯆魮[甫毘二音]一名魚尖䰲[尖鳥軋二音]爾雅注云鱓似蛇[今案鱓即䱇字也]

「鱣魚」 和名「むなき」

黄魚で頭は鋭く、口は頸の下にある者なり。

『本草和名』云う「䱇魚」(和名は同じ)

一名「鰌䱇」。一名「鯆魮」。一名「魚尖䰲」。

『爾雅』の注に云う「鱓似蛇」。(今案ずるに、鱓は即ち䱇の字なり)

現代の『倭名類聚抄』の解説はこの「鱣魚・むなき」は「ウナギ」だとしている。

学者、書籍、ネットの語源解説、ほぼ全てで「ウナギの古語は”むなぎ”」と言っている。

しかしこの、『倭名類聚抄』より導いた通説は、嘘であった。

棭斎先生は支那の本草書など各文献を調べ上げ、次のようにまとめている。

「鱣」は大魚であり、鱏に似て短い鼻、口は頷(シタアゴ)の下部分についている。体には、邪行甲がついていて無鱗、身肉の色は黄色である。

大きさは長さ2~3丈であり、 今、江東(揚子江下流地域)では「黄魚」と呼んでいる。

長い鼻をもち、骨は軟らかく、肉の色は黄色で、鮓に作ると骨まで食べられる。

この古代の記述は2つの魚を混同している。

「鱏」は長い鼻の大魚である。(シナヘラチョウザメのこと)

「鱣」はサメの仲間であり(現在チョウザメ類と分かっている)、「鱓」が「むなき」のことである。

さらに小野蘭山先生に、とどめの解説をしてもらおう。

「鱓魚は、紀伊では、之をウツボ(宇都菩)と呼び、伊豆では、之をウミグチナワ(宇美具知奈波)と呼び、安房では、之をナマダ(奈万太)と呼ぶ。其れウナキ(宇奈岐)は、鰻鱺魚をもって之を充てている。

「鱓魚・むなき」は「ウツボ」であった。

〈R7/1/14〉

「草薙剣」(くさなぎのつるぎ)の伝説は、日本武尊が計略にかかり、草原に燃え盛る炎に巻かれてしまった時、「炎を草ごと薙ぎ払って窮地を脱した」ことに由来する。

しかし國學院名誉教授の高崎正秀氏の説に「クサ=奇」、「ナギ=蛇」としている。

「ウナギ」を単純に「海の蛇」の意だとすると、「むなぎ」は「室に棲む蛇」となるだろう。「むじな(貉)」と語源が同じかもしれない。

さらには「なぎ」の語意は単純に「伏せる長きもの」であるかもだ。

「くさなぎ」=「草に伏す長き者」=蛇であるなら、「うなぎ」は「埋づむ長き者」である。

ウナギが「川うなぎ」、ウツボが「海うなぎ」といった地方名の説明がつく。

また「いしなぎ」、「かんなぎ」の語源の解明に迫る事柄かもしれない。

「いしなぎ」は「オオニベ」の古名であると判明したが、「大海の深く岩礁に棲む大魚」の総称である可能性が高い。

「石に臥す大魚」がイシナギだ。

「かんなぎ」は超大型ハタ類の別称であるが、その語源は「神社に仕える巫女(かんなぎ)」では無い可能性が高まった。

「か(神、または不明な大和言葉)+ 臥す大魚」ということかもしれない。

『倭名類聚抄』や『本草和名』の書かれた平安時代ではウナギもウツボも「むなき」と呼んで区別していなかったようなので、現代のあらゆる「常識」が覆ることとなる。

『万葉集』に「大伴宿禰家持、吉田連石麻呂の痩せたるを嗤咲ふ歌二首」として「石麻呂に吾物申す夏痩に良しといふ物ぞ鰻漁り食せ」と、

「痩す痩すも生けらばあらむをはたやはた鰻を漁ると川に流るな」の2首が載っている。

家持が、ガリガリ君に痩せている石麻呂に

「石麻呂に物申す!夏痩せに良いムナキを漁って食え!」

「痩せに痩せても生きていればいいのだから、まちがってもムナキを捕ろうとして川に流されないでおくれよwww」

と歌ったという。宮中での歌会では大爆笑であったろう。

『万葉集』とは古代日本でバズった傑作集である。

奈良時代には「ウナギは夏痩せに良い」と認識されていたようだ。

しかしウナギに脂が乗るのは秋が深まる頃である。

おそらく「ウツボは脂が乗っているので夏痩せに覿面なスタミナ食」というのがウナギにすり替わってしまったのだろう。

このことがきっかけで、江戸時代に平賀源内が「土用の丑の日、ウナギキャンペーン」を思いついた訳だ。「う」が付く食べ物なら良いので、これからは土用の丑の日はウツボを食べるべしだな。

〈R7/1/12〉

長年にわたり筆者が疑問に感じていた事を触れてみよう。

『倭名類聚抄』をはじめ、いろいろな日本の本草書の「魚類」に、突然「両生類」が登場する。

これはいったいどういうことなのだろう。

ちなみに『倭名類聚抄』では「フグ」と「トビエイ」に挟まれている。

巻19・鱗介部第30・竜魚類第236・6丁裏1行目 鰻鱺魚 本草云鰻鱺[蛮縲二音和名波之加美伊乎]

「 鰻鱺魚」 本草に云う「鰻鱺」 和名波之加美伊乎

この「ハジカミイオ」の「ハジカミ」とは古代日本での「椒(はじかみ)」で、江戸時代や現代では「山椒(さんしょう)」と呼ばれている植物だ。

現代において、「サンショウウオ」と呼ばれるものは、「両生網・有尾目・サンショウウオ上目」に属する動物だ。

サンショウウオ科とオオサンショウウオ科に分かれているが、江戸時代ではオオサンショウウオが「さんしょううお」であり、広島県では「はんざき」と呼ばれていたのが本種である。

「サンショウウオは古くは魚類であると思われていたから。」

「サンショウウオは山椒の臭いがするから。」

現代において広く言われているこの説は、果たして本当だろうか。

もしかしたらこの通説は間違っているのではと思うのだ。

やはりここは狩谷棭斎先生の力を借りよう。

狩谷棭斎先生は江戸時代後期の考証学の英傑なのだ。

(注釈)箋注倭名類聚抄

『千金翼方』、『證類本草』中品に之を載せる。二書ともに魚字あり。

『本草和名』にも魚字有り。

『證類本草』、陶隠居云う、「よく樹の縁の藤花を食す。形は鱓に似る。又、鰌があり、これも似ているが体長が短い」と書く。又、唐本注云う「鯢魚は、四脚あり、よく樹木によじのぼる」

さらに陶氏は「鰻鱺は、便ち、是れ謬りの證なり」と云う。

『千金翼方』は唐の時代の薬学家である「孫思邈」の大著だ。

孫思邈は古代支那の最高の薬学・医学者で「薬王」とも称される人物だ。

『千金翼方』巻四本草下、蟲魚部に、「鰻鱺魚:味甘、有毒。主五痔瘡、殺諸蟲。」と書いてあるらしい。

「鰻鱺魚は味甘く、有毒。」 毒があるとな…

「主五痔瘡、殺諸蟲」は「切れ痔・腫れ痔・出痔・穴痔・?痔」になっちゃうのかな? もろもろの虫を殺すらしい。

そして、『證類本草』とは宋の時代に唐慎微により編纂された総合本草書である。

それまで発行された古代本草書のほとんどの項目をまとめたもので、古代支那で最も権威のある本草書だ。

その本には、陶隠居の引用として「鰻鱺魚は4つ足でよく木によじ登り藤の花を食べると言われているが、”鯢魚”と間違っている。」と解説し、

唐慎微の注で「鯢魚は、四脚あり、よく樹木によじのぼる」とある。

刈谷棭斎先生は「按ずるに、陶氏が説くところの鰻鱺魚は、鱓に似るといい、また、別に鰌がいて鰻鱺に似ているが体長は短いとするものは、即ち、今いうところのウナキ(宇奈岐)のことであろう。」と推理している。

ウナギ目ウナギ科の二ホンウナギの血液にはタンパク毒が含まれている。

加熱により変性するので加熱調理すれば問題ない。

一応ウナギは「毒魚」ではある。

現代の「サンショウウオ」という名前は間違っている。

名前を「ハンザキ」とすべきだ。

〈R7/1/4〉

さて『水族志』71番「テムビキ」を比定しよう。

これもなかなか分からなかった。

ちなみに「テムビキ」を現代表記にすると「てんびき」となる。

もしも「天引き」であるならばサラリーマンには辛い名前だ。

しかし「天引き」は意味不明。

「テムビキ」 阿州堂浦 「スミツキ」同上 「トゴモリ」紀州田邊

「形状はキハッソクに似て、𤄃く短い。

上唇短く、下唇短く、黄色にして無岐。

眼は青黒色。眼上、うなじより、眼下、頬に至り、紫色の太き條あり。

腰にも背より腹下に至り、紫色の太斑、横條をなす。

全身、黄色にして横骨は皮上に顕る。

背上鬣(第一背ビレ)の本、淡い黒色にして末は黒色。

下鬣(第二背ビレ)は黄色なり。

脇翅(胸ビレ)は黄色。

腹下翅(腹ビレ)は藍色。

腰下鬣(尻ビレ)は黄色。

鱗は細かなり。」

「形状はキハッソクに似ている。

全身は黄色で、紫色の横條が、首から頬にかけてと、腰の部分に2つある。」

…「ムラサキ色」にはかなり悩まされた。

黄色にムラサキ條の魚は存在しない。

畔田翠山先生は多分、釣り上げられたばかりの鮮やかな体色であったこの魚を、「自然光」の元に観察したのであったろう。

近代の蛍光灯の光源を使用して写した、水槽内に泳ぐ写真を使った図鑑では、「紫色」ではなかった。

この魚は「クマノミ」であろう。

図鑑に載っているクマノミのバンドは「白色」で、説明文も白色であると説明する。

バンドは白い

しかし釣り上げられたクマノミのバンドは「紫色」であった。

バンドが紫色に見える

もしかしたら「警戒色」としてバンドの色が変わるのかもしれない。

(追記 後に、クマノミのバンドの色彩変化は「構造色」に起因している事が分かった)

〈R7/1/4〉

『水族志』70番「ナベコサゲ」を比定しよう。

実は色々な魚の地方名に「なべ」が付く名前が存在し、鍋を叩いたり壊したり腐らしている。

「紀州若山(和歌山市)この魚の捕るる時、他魚なし。故に漁人、鍋を洗い、食することあたわず。ゆえの名。」

「この魚が捕れるときは、他の魚が捕れない。なので漁師は鍋を洗ってしまい、何も食べられない。」

「ヒヨリジケ 熊野白浦 漁人いう、この魚は海の巫なり。

この魚、海中に居る時は、他の魚なし。ゆえに「ヒヨリジケ」という」

これは先の「ヌノサラシ」と同じく「毒魚」という事だろう。

この魚が居るとほかの魚が逃げてしまうという事だ。

「巫」というのは「神に仕えて神を祀り、神意を伝える職」である。

巫の訓は「ふ・かんなぎ」である。女の人が「巫女」として就くことが多い。

昔の神職の位の順として、「神主・禰宜・祝」とあったが、中世では禰宜は「神職全般」といった意味の言葉となった。

江戸時代では「巫」と書いて「ねぎ」と読む慣習となってしまったようである。初見。

しかし「ひよりじけ」という魚名の意味が分からず、大苦戦だ。

「海の神主」といった意味合いで、かつ「誰も近寄らない」という一面も含む言葉という事だろうか。

「日和寺家」…いつもはお寺の掃除や祭事には全く顔を出さない檀家だが、自分の法事の時だけお寺に行く住人…ということだろうか?

まったくわからない。

「アヲナ」 紀州田邊

「青魚」でアヲナという事であるが、なぜか伝統的に日本のハタで「黄色」のものを「青色」と表現する。

それが「アオハタ」だ。

民俗学では「たそがれ時」や「薄暗い時間帯」など、「暗い洞窟」「死者の世界」といった概念を「青い」と古代日本人は表現したと説明する。

地名で「青崎」「青島」とあると、かなりの確率で埋葬地であるという。

黄色・暗い海底・暗い洞窟・海の穴・海の巫。

これらをイメージさせるハタの仲間を「あおうお」「あおはた」と呼んだのではないだろうか。

「キハッソク」 紀州田邊

出ました、これは現代の標準和名「キハッソク」。

「漁人いわく、この魚を煮るに、木が「八束」を用いずんば熟せず。ゆえに名づく。」

キハッソクの粘液毒ではあるが、海水中に拡散すると有毒化するが体内では無毒であると言われる。

長時間加熱すると無毒化するのかもしれない。

またボウズこんにゃく氏の『市場魚貝類図鑑』での「キハッソク」のレポートでは、加熱によって身が強く縮み、やはり長時間煮込むことによってようやく柔らかくなるとのことである。

「ヨメヤサラ」 熊野矢口浦

う~む「嫁や皿」かな…

色々な魚に「ヨメ」が登場し、「嫁に食わせず」とか嫁いびりなのかと思わせる。

しかし「毒魚」という事なので、「妊婦」であると有害かもしれない。

安全のための「嫁の皿には乗せない」魚なのかもだ。

「セッタノカハ」 勢州阿曾浦

これは「雪駄」の皮。

やはり煮るとアホほど身が硬いので食えないということか…

「子ギイヲ」 熊野九鬼浦

これは先程の「ねぎ(禰宜)のウオ」という意味だ。

「アヲイヲ」 勢州慥柄浦

これも先程の「青魚」だ。

〈R7/1/4〉

『水族志』の69番、70番、71番をサクッと調べて比定しよう。

どれも現代には伝わっていない名前だ。(水族志掲載の地方名にひとつだけある)

まずは69番「トツパイ」からだ。

おそらく「とっぱい」と読む名前は、和泉国の小島浦。

阿波国の堂浦では「ジヤノツボ」、おそらく「じゃのつぼ(蛇の壺)」。

伊勢国阿曾浦では「スジイヲ」なので「筋魚」だろう。

「形状はアク(アコウ・キジハタの事)に似て、口は微に小く、細鱗あり。

背に一道、黒色(内浅く、端黒い)。

眼前より眼の上に至り、第二背ビレの半ばに至り、一道淡い青灰色。

眼の通り、尾上に至り、黒道あり(内浅く、端黒い)。

眼下、頬、唇より尾下に至り、一道淡い青灰色。

腹は黒色。」

「尾ビレは白色の縦條をなし、岐なし。

背ビレは淡い黒、微に紅色を帯びる黒斑あり。

胸ビレは、本は黒色、末は淡い黒にして、端は丸きことアクのごとし。

腹ビレは藍色にしてトゲは黒色。

尻ビレは黒色。

眼は黄色で瞳は黒色。」

なにこの魚?

とかなり迷うも、「アクに似ている」とあるのでハタの仲間か?

黒・青・黒・青・黒の色分けとなっているようなので、

「ヌノサラシ」の幼魚に比定する。

ヌノサラシ成魚の模様は白線または破線が縦に何本も走るが、

幼魚では本数は少ない。成長と共に線が増えている。

大型になるほど破線になるようだ。

果たしてこの魚がヌノサラシであるのかちょい不安。

しかし「アコ」に似て黒條があるのはヌノサラシ以外にはいない状況だ。

ハタ科ヌノサラシ属ヌノサラシはアクアリウム界隈では人気の海水魚であるが、「粘液毒」を出すので観賞用に飼育する際は注意が必要な魚だ。

危険を感じると大量の粘液を出し、狭い水槽でエアレーションをしていると大量の泡となって大惨事となる。

他の魚は死ぬし、ヌノサラシも自身の泡で死亡すると言われる。

これら「粘液毒」を出す一群を「ソープフィッシュ」と呼んでいる。

「ハコフグ」も粘液毒を出して泡だらけになることで注意が必要だ。

筆者が若い時、海水魚水槽に何か新魚種を入れようと山陰で素潜りしていたところ、ハコフグを網で捕まえた。

ブクブクを入れた蓋つきバケツで持ち帰ろうと、車を走らせていたら後部座席から泡が大発生。もちろん車は大惨事。

泣く泣くまた海に戻って放流した苦い経験がある。(泡が出るとは知らないもんw)

〈R7/1/4〉

『水族志』の111番「ヨロリ」という魚を比定しよう。

「ブリ」と「シビ」の間に記述してある。

もちろん現代の標準和名に「ヨロリ」はなく、「クロシビカマス」の地方名に「よろり」があるが、全く違う魚であることが記されている。

「大物4~5尺(1~1.2mくらい)。形状、鱗の細かなることハマチのごとし。

頭は扁にしてボラのごとし。

身は細長にして背は淡い黒色。腹は青白色にして、青を帯びた淡い黒斑あり。

眼より尾に至り、一黒條あり。

その尾、上は大にして下は短く、スズキの尾に似たり。

この魚、スズキにハマチを合わせたるがごとし。

熊野海にもあり。」

サクッと比定してしまおう!

この魚は「スギ」だろう。

頭が平べったい感じで「ボラ」に似ている。

身体が細長くて「スズキ」と「ハマチ」を合わせたような魚体。

体側に走る黒い條と、腹に薄い黒い斑がある。

完全に一致だ。

スギ科スギ属スギは一種類だけでスギ科の魚だ。

顔つきは確かにブリ属に似ているが、細長くて頭がボラのように潰れている。しかし尾ビレはブリ属の三日月型とは全然違って、スズキのような幅広だ。

「スギ」の地方名に「よろり」は確認できない。

和歌山県では「コバンザメの小判がとれたウオ」という、非常に愉快な名前が付けられている。確かにコバンザメの吸盤がとれた感じだ~~WWW

その他「フナツキ」「イエナギ」「ミサキシイラ」「スキサキ」「ミョウギシ」「ツグロ」「マス」「トウゴロウ」「カンジー」「タラ」という地方名がある。

標準和名「スギ」は神奈川県江ノ島周辺での呼び名とされる。

しかし語源は分からない。

〈R6/12/31〉

さて「ニベ」の語源であるが、古代支那の本草書などに「石首魚の鰾から膠を作る。」との記述から、我が日本でもかつてそうであったろうとして、「煮鰾(にふえ)」が訛って「にべ」となった…

、という説が広く信じられてきた。

「にべもない」という慣用句は「鮸膠も無い」と書いて「魚のニベ(鮸)のうきぶくろから作られる膠はとても接着力が強いので、そこから”愛想が無い”ことを例えて”にべもない”となった。」と現代の辞書などでは解説される。

しかし、伝統的に日本古来の膠は「にかわ」という事からして「煮皮」である。

鹿や牛などの皮を加工して「なめし革」として製品化するとき、余った皮や靱帯などを集めて煮ることで膠を作っていたのである。

また、日本の弓を接着したり、最高級の墨を作る際に用いる、最も上質の膠は「鹿の角」を煮て作ったものである。

対して魚のうきぶくろから膠を作ることは行っていなかった。

平安時代の『倭名類聚抄』や『延喜式』を考察すると、すでに当時から「昔はニベのうきぶくろから膠を作っていたらしい」と考えていたらしく、当時に既に分からないという事は奈良時代や飛鳥時代でも、魚から膠は取っていないと考えるべきだ。

はたして東洋人はニベ魚のうきぶくろから何を取っていたのか。

古代中華帝国ではチョウザメや巨大ニベのうきぶくろを乾燥させ干物にし、それを鶏がらスープで戻してコラーゲンスープにして美容品にした。

日本ではおそらく油を取っていたのだろう。

『大和本草』の「ムツノ魚」が、有明海で大量に獲れた「コイチ」であると比定したが、記述に「油があり煎しめて燈油とす。」とある。

『徒然草』では兼好法師が「鯉の煮物を食べると髭に”にべ”がついてかなわん。」と綴る。「にべ」が魚脂のこととして使用している。

朝廷や神道仏教の関係者が、魚由来の油を使うと「なまぐさい」ということでこれを忌んで使わなかったと伝わる。膠も魚製は使わないことになったのではないか。

本当に工芸品に利用していたのは、支那の南方に在住していた少数民族ではないだろうか。

「にべ」の本当の語源を言い当てているのは、博物学者で国立民族学博物館名誉教授の森田恒之氏である。

北アフリカ大陸からユーラシア大陸にかけて広がる「膠文化」を研究し、その言葉の起源が「ウラル語族」の祖語が元となっているという。

弓を接着する膠を表す言葉として、ウラル語族に属する各地の言語には

「子音の、t(またはd)、n、m、bが、それぞれ母音関係を構築しながらこの順で並んでいるのが特徴である。」という単語が残されている。

これが他言語に借用語として伝えられ、例えばモンゴル語では膠は

「da bee」と発音される。

森田名誉教授は「革なめし業の職人は、毛を取ったばかりの皮を”にべ”と呼ぶ。17世紀にポルトガル宣教師が作った『日葡辞書』には、”nimbe”の項目があって”にべ”を説明している。

古代朝鮮語はウラル系言語と関係があると言われるし、東北弁にウラル語族の痕跡があるとも言われる。

”にべ”の語源はウラル語族祖語から由来するのではないか。」と考察している。

「にべ」・「いしもち」・「ぐち」

この語源を全て考察すると、本一冊分の文章量が必要だ。

まだまだ研究がたりーーーん!!

〈R6/12/30〉

さてこのオオニベイシナギ事件の「キモ」である「肝臓の毒」について検討しよう。

『水族志』のイシナギの毒の記述は、

この魚、肝に毒あり。「イシナギ」の餒しを食し、その毒にあたり、瘡膧(皮膚が腫れて膿が出る事)を発し、皮が脱落す。

『滇黔記遊』(滇は現在の雲南省、黔は現在の重慶付近にあった州)に、「海産の大頭魚を食すと皮が脱つ。よって土人はこれを忌んで食わず」という話はこれだ。

「皮膚が剝脱する」という症状は、ビタミンA過剰摂取に特有だ。

オオクチイシナギの肝臓やホッキョクグマの肝臓を食べる事によって急性ビタミンA過剰症となるのは有名だが、あくまで「量」が問題であるので鶏レバーを食べすぎても過剰症になる。

深い海に棲息する巨大魚の肝臓は、ビタミンAが豊富に含有し、その肝臓自体も巨大である。「食べすぎ」が容易に起こるという訳だ。

おそらく海人漁師の経験上、「深海の巨大魚の肝は食べない」という安全牌の不文律が古代から存在し、それを聞いた古代中華帝国の役人やら文人や本草学者が書物に”不正確”に書き記したのだろう。

これは仕方ない。

オオニベ・オオクチイシナギ・大型ハタ類・アブラボウズなどがこれら「巨大魚」の候補だ。

畔田翠山先生は「古説に「䲄・敏魚」は「アラ」(クエ・マハタ老成魚)なりとあるが、非ず。アラは細鱗なり。」と、敏魚=アラ説を否定している。

アラは「カンナギ」と呼ばれている。

おそらく「巨大ハタ、オオクチイシナギ、オオニベ」の間で種類が混乱していた時代がありそうだ。

海人や漁師が正確に種類を分けていても、都会の学者には分からないだろう。

あの「300㎏の巨大魚」の正体がタマカイやヤイトハタかもしれない。

「アーラミーバイ」の伝説は300㎏や400㎏の巨大魚の存在を伝えている。

〈R6/12/29〉

釣り人語源考の本編で、ずっと書こう書こうと下書きのまま進んでいなかった、「にべ」・「いしもち」・「ぐち」という魚名。

言い訳すると、これらの名前は非常に複雑怪奇にからまっていて、単純に解明されるものではない。

ひとつの魚に3つの名前が付いているし、よく考察するとそれぞれの名前にそれぞれ全く違う魚に同じ名前が付いている状況だ。

とりあえずこれらは後の課題という事で置いておく。

また新たな「名前取り違え事件」が判明した。

その被害者は「オオニベ」だ。

ニベ科オオニベ属の「オオニベ」は、我々ルアーマンにとっては「宮崎サーフの怪魚」で憧れの的である。

「オオニベ」は宮崎県だけの特産という訳ではなく、太平洋側の四国や紀伊半島、東海地方でもしばしば釣り上げた記録が残っている。

必ず『水族志』であれば、その名前が確認できるはずだ。

では『水族志』の「ニベ」から始まる、ニベのグループをチェックしよう。

はい、もうこの「古文書の魚」をよく読まれる方は、おわかりいただけただろう。

なんと「イシナギ」が登場する。

思い出せば、「烏頬魚・スミヤキ」の比定で「深い海の岩礁に生息するスミヤキ」を現代の標準和名「オオクチイシナギ」とした。

『水族志』「ニベ」の説明を読むと、「長さ5~6尺で細長く、身体にナナメに黒点が條になっていると解説している。

この魚は「ホンニベ」であろう。

現代の日本ではほぼ絶滅状態だろうと思われる。

昔は長崎県の五島や対馬で大いに漁獲量があったと記録されている。

特に重要な食用魚とされているのは朝鮮半島であり、名物料理として専門店があるそうだ。

このホンニベも「大海の暗礁に居る」と引用している。

では「イシナギ」の記述を読むと

「イシナギは深海の底の暗礁に生活す。」

「形状は石首の如くにして、背の鱗は黒色、腹の鱗は白色にして淡い黒色を帯びる。」

「多くの鱗があり、その鱗の大きさは銭の如し。

鱗は皮に付いて取りがたい。」

「口は大に、鰓は張り、眼は大、唇は黒色、肉は淡い紅色。

大者は八十貫目(1貫目を3.75㎏とすれば約300㎏となる…はい?デカすぎんだろ!)

小者15~16貫目(56㎏~60㎏だ。どこが小者やねん)

漁人いわく、小にして尺あまりのものあり。シログチに似て口内および唇は黒色なり。」

『異魚図賛補』(清の時代の魚図鑑)いわく、「林日瑞、魚を書きていわく(林日瑞、明時代の人)、”䲄”の形状は石首のごとし。しこうして大。黒色で多鱗。巨者の鱗は”海鏡”のごとし。

眼は碗のごとし。重さは数十斤。」

ちなみに「海鏡」は現在では「月日貝」と書いて「つきひがい」と読む。

江戸時代では「まどかい」と読むことが分かる。

重さはとにかくブチ重いんだわ。

「深海の中に生き、(その肉は)干し肉(脯)に可、塩辛(醢)に可。

そのニカワ(うきぶくろを煮て作る接着剤)は、はなはだ堅美で、工師はおよそ考えつくあらゆる器物にこれを用いる。」

畔田翠山先生は案ずるに「この膠の記述はすなわち”魚鰾”にして”ニベ”の事なり。」と記述する。

巨大魚「イシナギ」から「鰾(うきぶくろ)」を取って「膠(にかわ)」に加工し、工師が色々な品物を作り出す際に用いると言っている。

ここで「コラーゲン」と「ゼラチン」の違いを解説すると、「コラーゲンは脊椎動物のたんぱく質の一種で、皮・靭帯・軟骨などを構成する、3重の螺旋構造をもつペプチド鎖」である。

「ゼラチンはコラーゲンを加熱することによって3鎖螺旋構造がほどかれ、水溶性となったたんぱく質」だ。

ゼラチンは古代から人類が利用してきた物質で、弓を作る接着剤、船の隙間を埋める、木工品の接着など、手工業目的。

食べると老化を防ぎ、肌を健康に保ち、関節を守る医薬品や美容品。

煤と混ぜて固めると書道で使う「墨」になり、絵具に混ぜると色が落ちない効果を発揮する。芸術品に用いる物の原料だ。

古代の漢民族や、北方の匈奴や鮮卑の風習であったと思われる「チョウザメを神魚とあがめ、食用とする」文化により、チョウザメの肉や卵は食され、ヒレは干物に、鱗は刀剣の柄や鞘の飾りとなった。

そしてチョウザメのうきぶくろは、一旦干して煮ることによって、トロトロプルプルのスープとして皇帝の妃の美容品となった。

やがてチョウザメの絶滅と共に「代用品」として「シナオオニベ」「黄唇魚」が捕獲されることとなった。

「シナオオニベ」はニベ科シナオオニベ属の巨大ニベだ。

最大170㎝、50㎏以上となる化け物だ。

しかし更に大物がいるらしく、中国名「黄唇魚」、「Chinese bahaba」というニベは、最大2m、重さ100㎏を超えるらしい…和名は無いもよう。

もしかしたら絶滅した超大型ニベが明の時代に生息していたのかもしれん。

300㎏のニベか…見てみたい。

では本来の「ヒラマサ」は何という魚のことであったか、『水族志』を見てみよう。

古代支那の本草書や、さまざまな歌、伝記、物語に「鱸」という魚が登場し、その魚の説明文やら登場背景から「川の小魚で、鰓が4つあるように見える、干物にすると天下一品となる」魚と読めるのだ。

当時の日本人は混乱してしまった。

日本に生息する「スズキ」をこの魚に比定してしまったのが混乱の原因である。

支那での鱸とは「ヤマノカミ」という魚であった。

そこで日本産スズキを「海鱸」としたのであるが、これが更なる混乱を招くこととなる。

日本にはスズキが2種類いて、河口に生息して川をさかのぼっていく「マルスズキ」と、磯に生息してサラシに潜んで小魚を待ち伏せする「ヒラスズキ」がいるのだ。

「ヒラスズキ」は並み大抵では釣り上げることは出来ない。

充分な装備、荒磯での知識と経験、危険予知。

そもそも素人では釣り場に行くことすら出来ない、最高峰のロックフィッシュゲームだ。

海でのルアーフィッシングの黎明期に、「普通のスズキとは形が少し違うスズキが磯にいる。」と、なかば「都市伝説」(いや磯だが)のように釣り人界隈で話題となった。

「開拓者」。

ルアーフィッシング界の伝説の男たちが、ヒラスズキを求めてそのスタイルを確立したのだ。

最高にファンキーです!

しかし昔の漁師、太古の海人は、その幻のヒラスズキを知っていた。

「形状はスズキと同じくして、幅は広く、長さは短し。

背は黒色、腹は浅し。鱗はスズキと同じ。大物は2~3尺。」

名前はなんと「ヒラマサ」!!!!

おおおおうううう・・・

なんということだ…

でもなんとなく理解できる。

「政」(まさ)や「柾」(まさ)という意味は「まっすぐ」である。

マルスズキと比べて「平らでまっすぐ」な魚という意味であろう。

なぜ名前の取り違えが起こったのか。

それは「ヒラス」と「ヒラマサ」の名前が似通っていたのと、どちらの魚も磯の王者であったこと。

今まで言われていたヒラマサの語源は、「平政」でも「平柾」でも、漢字での意味は政は「棒で平に均す」であり柾は「板に切り出した時に年輪がまっすぐ」である。

これは体側に現れる「まっすぐな黄色い線」を指していると言われてきた。

しかしこの説は誤りだったようだ。

ヒラスの別名が「ツラマサ」。

ヒラスズキの古名が「ヒラマサ」。

おそらく「マサ」とは「雄」や「巨」の方であろう。

猛々しい風貌。睨みつけるような顔立ちのブリに似た巨大魚。

それが「ツラマサ」。

断崖の荒磯が雄々しく波荒れる時、サラシに潜み姿を現す、平らで雄大なる別なるスズキ。

それが「ヒラマサ」と名付けられたとしたら、釣り人として大いに首肯する。

〈R6/12/27〉

標準和名「ヒラマサ」。

現代では何も疑問もなく「ブリ属ヒラマサ」の名前である。

ブリとヒラマサは非常に似ていて、慣れるまでは見分けしにくい。

しかし『水族志』を読むと、「ヒラマサ」は全く別の魚をさす名前であると分かった。

とりあえず『水族志』の「ブリ」の項目をチェックしてみよう。

「ブリ」の地方名や出世魚の名前は現代ともピッタリだ。

大きな者をブリ、小さな者はハマチである、と言っている。

「丹後ブリ」が高評価なのは面白い。

「血合い」の記述や、ブリの腸を「クルクル」と言う事などが言及されている。

そしてブリの別種として、「アカハナ」が載っている。

「ブリに同じくして、其の鼻は尖り、淡い紅色だ。」

これは「カンパチ」の事だ。

カンパチの地方名にアカハナが存在する。詳しくは「釣り人語源考 謎のハラカ」を参照のこと。

そして「シホハマチ」とはカンパチの幼魚である、「ショゴ」の事だ。

カンパチを「シホ」と呼んでいたので、幼魚は「シホゴ」。

『大和本草』に「少し色が赤いヤズ」という記述がある。

ではヒラマサの記述は何と言っているのだろう。

「ヒラス。 一名ツラマサ。鑑魚。

『大和本草』に一種「ヒラス」というものあり。

「ブリ」に似て大なり。ブリに比すれば味淡く無毒。

其の小なるを「サウジ」という。味は淡美なり。」

現代の標準和名ヒラマサという名前は無く、「ヒラス」という名前で、別名「ツラマサ」、漢字表記だと「鑑魚」だと言っている。

〈R6/12/28〉

『水族志』のブリの地方名や出世魚の名前を熟慮すると、古代における「ブリ属」の名前が「シ・シウオ」だったと思われる。

そして「シ」という名前が地方で訛って、「サ、ス」と呼ばれていたのだろう。

「ワカシ」は「若・シ」だろう。「ワラサ」は「童・サ」だろう。

「ヤズ」もおそらく「や」という音が古代大和言葉で「幼い」という意味だったかもしれない。「幼い・ス」。

「ツバス」の「つば」もよく分からんが、「”つばめ”のようなス」なのかも。

「ソウジ」や「サウジ」というのも多分「早・シ」という意味なのではないか。

そして大物に対して、特別な名前が時代と共に徐々に付けられていったはずだ。

「ブリ」が「脂がたっぷり乗ったメータークラス」に命名された。

この名前は納得だ。ブリと名乗れる一番の特徴は「あぶら」であり、ヒラマサやカンパチ、ハマチとは別物だ。

「ドタ」がブリの大物という名称なのは初見だ。

『釣り人語源考 ふか」で「どたぶか」の「どた」が分からないと言ったが、「ブリの大物」であると判明!これは納得だ。

「ヒラス」は現在ヒラマサの地方名に存在する。広島はヒラサだな。

ブリは本当に腹が丸い。釣った第一印象は「丸~~~い!!」しかない。

その丸いブリと比べて「平たい」から「ヒラス」という訳だろう。

「ツラマサ」という名前は初めて聞いた。

このように「ブリ」や「ヒラス」という名前が広まると、残された名前である「シホ」や「シオ」はやがて「カンパチ」を指す名前となっていったと思う。

〈R6/12/15〉

謎の魚「マステ」。

半年くらい、全く見当もつかない魚であった。

『水族志』に記述された特徴を簡単に説明すると、

「平べったい体形で背ビレと尻ビレが長く伸びている。

身体に黒の縞模様。後頭部に黒斑がある。

背ビレや尻ビレに緑色の点が並んでいる。」

…まじでスズキ目の「すべて」の魚を検索して照合していっても、この魚に該当するものは無かった。

日本のほとんどの魚はスズキ目で、まさに「普通の魚」はスズキ目に当てはまる。

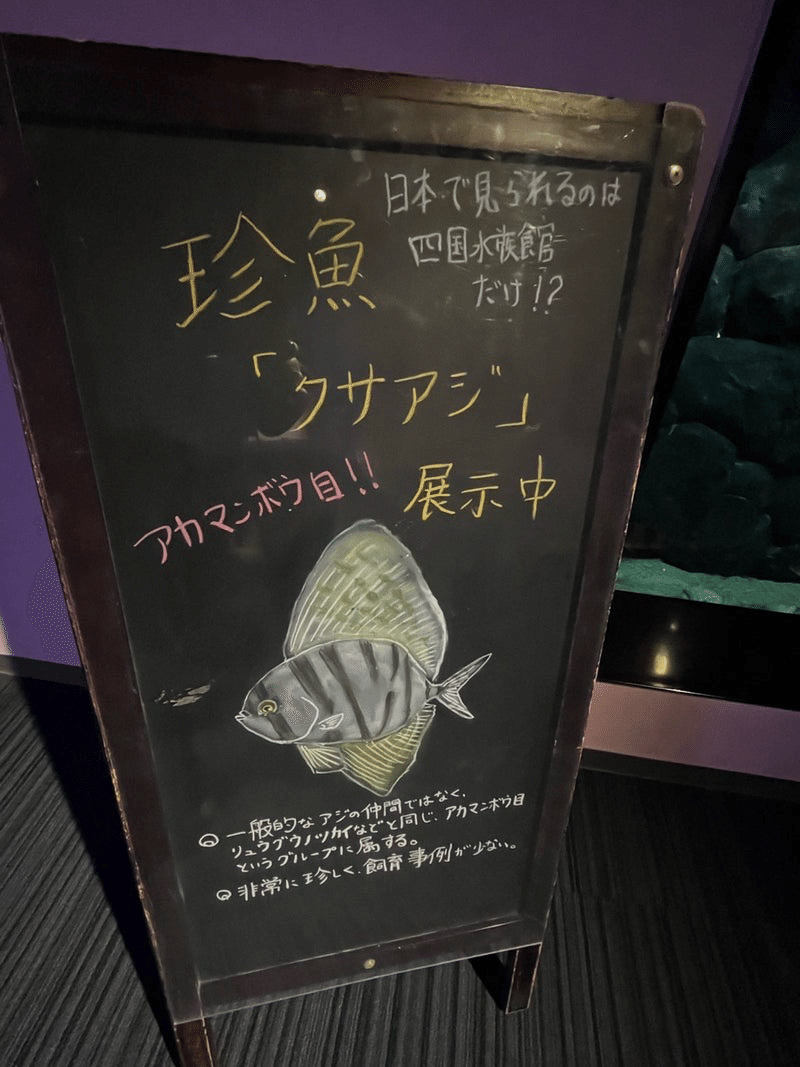

しかし「珍魚オブ珍魚、キング珍魚」というのはスズキ目ではなかった。

「アカマンボウ目」の魚にクサアジ科の「クサアジ」がいる。

それが「マステ」だ。

キングオブ珍魚という称号に相応しい…

畔田翠山先生よ…

アンタ…狂ってるぜ…まじイカレテル!!!(最大限の称賛である)

なんで江戸時代の魚図鑑に「クサアジ」入っているんですか!

クレイジ~だぜ(最大限の称賛)

もう一生ついていきます。

とりあえず日本近海にも生息する

2024年現在、香川県の「四国水族館」でクサアジの展示がされている模様。

クサアジの口は普段は折り畳まれており、それを伸ばす事ができる。

しかしその口の折り畳み構造は、他の魚の構造とは違っていて、リュウグウノツカイやアカマンボウとの繋がりを伺わせる。

アカマンボウ目の系統図の仮説

〈R6/12/8〉

『水族志』の57番に出てくる、謎の魚「マステ」を調べてみよう。

はっきり言ってさっぱりわかりません!!!

「大物は2尺あまり。形状はマダイに似て、薄扁。

身は𤄃にして背は隆起し、頭は縮れり。」

「『入蜀記』(南宋の時代に地方官に任命された陸游が長江を船で赴任した時の旅行記)に、「頂縮鯿魚、重さ10斤を得る」と書いている。

…以下よくわからんので略…

『本草綱目』の著者、時珍の説で、「頭は小さく、うなじは縮み、背は穹り、腹は𤄃く、身は扁し、鱗は細かく、その色は青白いという。」

度々この釣り人語源考で出てきた「鯿魚」だが、この魚こそが鯿魚だという事である。

紀州日高熊野で「マステ」という魚名で、海産者であると書いてある。

『入蜀記』で登場して海産だというので河口の町で入手したのだろうか。

重さが10斤だという事だが、当時の支那での正確な重量は分からない。

「口は極めて小にして、突出す。

鱗は薄くして、コノシロやヒラの鱗の如し。

背ビレは長くして身の幅に等しい。

尻ビレも長く、背ビレの半分だ。

その岐、深く、マナガツオの如し。」

〈R6/12/14〉

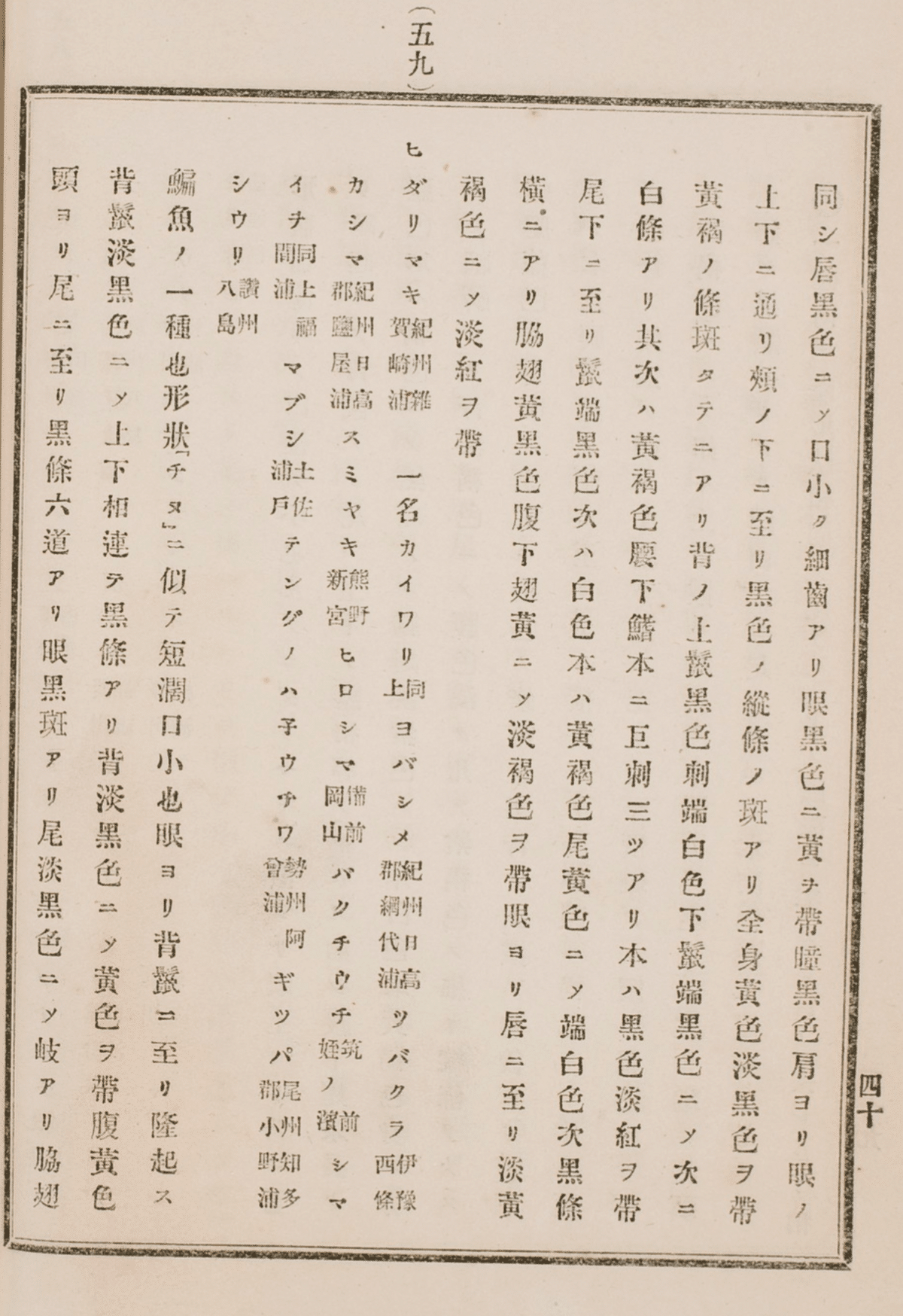

「唇は淡紅色。口の辺りは黒色。頬は淡藍色に淡紅色・淡黄色を帯びる。

うなじから背に至りて2つの黒色にして黄を帯びる大斑あり。」

「背は淡青黒色。

眼の(を?)通り、尾に至りて、淡黄色にして微に淡紅色を帯びる。

背より腹に至り、鱗内に淡い黒斑あり。

腹は白色で淡紅色を帯びる。」

「背より腹に至り、太き横條6條あり。色、淡黒にして黄を帯びる。」

〈R6/12/15〉

「腰下鱗(腰下鬣か?)の本に硬鱗ありて、尾の本に至る。

鱗の本は黒色、末は淡黒色。横理あり。」

「腰下鬣の端は淡黒色で、淡紅を帯ぶ。

黄褐色の星點、相並ぶ。

尾下に至り黄色。」

「尾は淡い黄黒色。」

「背鬣は淡黒色にして、淡紅を帯ぶ。

頭は淡緑色の星點が並び、其の次は黄緑色の星點が並び、其の次は黄褐色の星點が並び、尾上に至り少しく出る。淡黄黒色。」

「尾の上下にて身より尾の出ること、「ハス」に似て小なり。」

「脇翅の本、淡黒色にして、末は淡黒に淡紅色を帯ぶ。

腹下翅は淡黒色、喉より腹に至りて、淡黒色。」

「眼中は淡黄色にして上は淡紅色、瞳は黒。」

〈R6/11/24〉

『水族志』に記載された、ウミタナゴの名称「アクヒ」。

その由来は何だろう。

刈谷棭斎が示してくれた『爾雅翼』の注釈の一文の「”鱖婦”とは今俗にいう”鬼婆子”という」のがヒントになる。

当時の支那で「鬼婆子」という蔑称はおそらく日本語で「くそババア」辺りだろう。

綺麗な色を持つタナゴ類に対し、黒くて小さなタナゴ類を「婢妾」やら「鬼婆子」と呼んでいる。

日本で「せひ」と呼ばれた、黒くて小さなタナゴ類やウミタナゴは、支那からの本草書に書いてあった婢妾魚という漢字をあてがわれた。

意味は日本でも「くそばばあ」だと認識されていたはずだ。

ウミタナゴに付けられた「アクヒ」の語源は、「悪婢」ではないだろうか。

ウミタナゴの「子を産む」という特徴から、「意地悪おばさん」的な感じの名前が付けられたのではと思うのだ。

「せひ」という名前の由来は、源順の説である「婢妾(ヒショウ)の誤用である、”妾婢”(ショウヒ)が訛って(セヒ)となった」なのだろうか。

個人的な感想として、やや苦しいという印象だ。

しかし既に時代が古すぎて、平安時代で曖昧になってしまった語源は現代ではさっぱり分からない。

筆者がもし『水族志』を読んでなかったら、または『水族志』を読む前に『倭名類聚抄』を読んでいて「この魚は何だ?」と気にしていなかったら…

ちょっとかなりの自画自賛で申し訳ないが、未来永劫「婢妾魚」の正体は分からなかっただろう。

こんなに魚名の語源を調べ、古文書を読み込み、頭の隅に常に謎の魚名を残し、わずかな痕跡に気づく変態おさかな大好きルアーマンが、この先の日本に現れるのか。

少し不安である。

〈R6/11/23〉

日本語の「たなご」の語源はよく分からないとされる。

一般的には「田んぼに住む小魚」から「田の魚」からだとか、「鯛の子」からだ、「平な小魚」→「平な魚」からだ、と諸説ある。

しかし調査によって、『倭名類聚抄』に出てくる正体不明な小魚である「婢妾魚」がウミタナゴでありタナゴであると分かった。

するとおそらく、やまと言葉の「たなご」の語源は、「婢妾」いわゆる女召使い・めかけ・愛人といった古代支那での風習に似たような、古代日本の風習に因んだ名前なのではと思う。

庶民にとって、召使いを雇ったり愛人を囲うというのは金銭的にあまり馴染みがないことだ。

おそらく「たなご」の語源は「たな=店=見世」であり、「見世」は単なる商店ではなくていわゆる「妓楼」のことだ。

綺麗に着飾る遊女が、「禿(遊女の世話をする遊郭生まれの童女)」を従えて歩く様子は時代劇でおなじみであるが、古墳時代から奈良時代のような古代でも江戸時代と同じような光景だっただろう。(万葉集などに「あそびめ」の記述が残っている)

赤や青の美しく可憐な小魚が、さらに小さな仲間を従え小川の淀みに群れなして泳ぐ姿に、「あそびめ(遊女)」の姿になぞらえ命名したのではないだろうか。

(続く)

〈R6/11/11〉

『水族志』の「アクヒ」という名前の魚が「ウミタナゴ」であると比定したが、実はいろいろと古文書を見ていくうちに、『倭名類聚抄』に記載される謎の魚名がこのウミタナゴではないかと思うようになったわけだ。

という事情で「アクヒ」を先に解説したのだが、『倭名類聚抄』の「鮬」・「婢妾魚」を調べていこう。

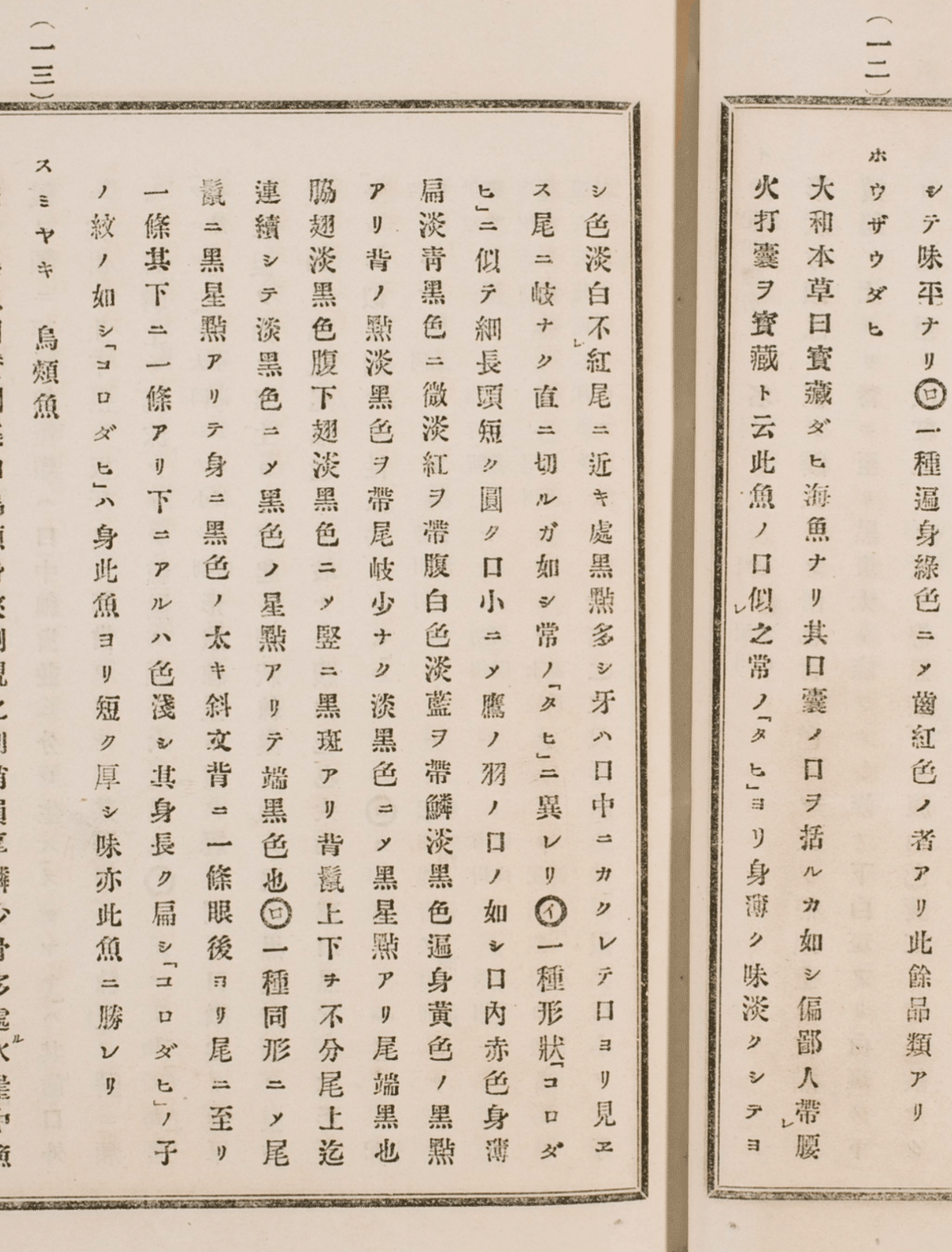

鮬 唐韻云鮬[音枯漢語抄云世比今訛婢妾謂妾婢也]婢妾魚也

「鮬」 『唐韻』云う「鮬」 音は「コ」。『漢語抄』云う「せひ」。

今案うに、婢妾の訛せしもの、妾婢と謂う。

「婢妾魚」也り。

「婢妾」とは「”女召使い”と”めかけ”」という熟語だが、それが長い年月のうちになまって前後逆転して「妾婢《ショウヒ》」と呼ばれ、そこから「せひ」という魚名になったのではないか…と『倭名類聚抄』作者源順は推理している。

後の世となり、この「せひ」「婢妾魚」という魚がなんであるか分からなくなって、「せひ」「せい」という音が似ているので「せいご(スズキの幼魚)であるとされた。

しかし『倭名類聚抄』を解説した書である『箋注倭名類聚抄』を著した狩谷棭斎は、「鮬」「婢妾魚」「せひ」という魚を調べて、こう考察している。

新撰字鏡、[魚良]世比 、按今俗呼魚之小者、為世伊、又為世伊呉、恐非是者。

『新撰字鏡』では[魚良](魚偏に良)せひ。按えるに、今は魚の小なる者を、俗にセイ(世伊)または、セイゴ(世伊呉)と呼んでいる。恐らくはこの物に非ず。

「今は魚のちいさな者を「せい」「せいご」と呼んでいるが、おそらくこの魚ではない。」

そりゃそうだ。「せいご」は「すずき」の幼魚だもん。

続けて狩谷棭斎はこう解説する。

廣韻也作名、玉篇、鮬、鱖鯞也、爾雅、鱊鮬、鱖鯞、郭注、小魚也、似鮒子而黒、俗呼為魚婢、江東呼為妾魚 、爾雅翼云、鱖鯞似鯽而小、黒色而、揚赤、今人謂之旁皮鯽、又謂之婢妾魚、蓋其行以三為率、一頭前行、両頭従之.若䱾妾之状、故以為名、段玉裁曰、鯞音同婦、鱊鱖音近、鮬鯞音近、鱖婦即今俗謂之鬼婆子是也、郝曰、此魚似鯽而狭長、黒色細鱗、大者僅三寸也、按此魚未詳。

『廣韻』は、「也」は「名」に作る。

『玉篇』に、鮬は、鱖鯞のこととある。

『爾雅』は、鱊鮬、鱖鯞と云う。

『郭璞注』は、「小魚なり。鮒の幼魚(鮒子)に似て黒く、俗に”魚婢”と呼び、江東では”妾魚”と呼んでいる 」と云う。

『爾雅翼』は、「鱖鯞は鯽に似て小さく、黒い色をしていて、赤みがかって見える(黒色而揚赤)。今の人はこれを”旁皮鯽”、又は”婢妾魚”と謂う。この魚は、3匹連なり(其行以三為率)、先頭にたつ1匹が二匹を従えるように泳ぎ進む様子が、妾が、そばめを二人連れて先頭にたって歩く様子に似ていることから、「婢妾」の名が付いた 。」と云う。

段玉裁は説文注において、「鯞の音(音符)は、”婦”と同じであり、鱊と鱖の音もそれに近く、また、鮬と鯞の音も近い。”鱖婦”とは今俗にいう”鬼婆子”というのが、これである。」

郝(懿行)曰く。「此の魚は鯽に似て、ひらたく(狭長)黒ずんだ色をして鱗も細かく、大きさは僅かに3寸くらいである。」

狩谷棭斎按えるに、此の魚(の邦名)は良くわからない。

日本のタナゴの仲間はもちろんのこと、支那でもタナゴ類は豊富な種類があって、さらにコイの仲間はもっと多様に進化し分種している。

漢字で「鮬」「鯽」などなど、古代支那ではコレ、古代日本ではソレ、現代支那ではアレ、現代日本ではナニ、それぞれ特定するのは数が膨大で淡水魚の変異は難しく、ここでは細かいことはスルー。

「古代中華帝国では、淡水魚のタナゴ類の仲間に、「婢妾」という名が付くものがいた。」という事である。

(続く)

〈R6/11/3〉

『水族志』の61番の「アクヒ」という魚を調べてみよう。

はっきり言ってアクヒという名前の魚は、現代では全く残っていなく、名前からだけでは何という魚のことかは全く分からない。

名前は全く不明であるが、そのあとの説明文や別種の名前から、「アクヒ」の正体があっさりと判明する。 …「ウミタナゴ」だ。

「アクヒ」伊勢松阪 一名「コタネ」尾張知多郡小野浦 この魚は、魚子を胎生にして卵生せす。ゆえにコタネと名という。

「海鯽」『寧波府志』

ウミタナゴは「胎生」の魚類として知られている。

我々ホモサピエンスをはじめ、哺乳類はカモノハシ以外は胎生である。

しかし哺乳類でなくても胎生の生物が存在し、それぞれ独自に進化して胎生を獲得した。

魚類では軟骨魚サメの一種、メジロザメが哺乳類と同じく子宮内に胎盤を形成し、胎盤から栄養分を胎児へ供給する。

ウミタナゴやウバザメ、昆虫のアブラムシやツェツェバエ、サソリ、カギムシといったところが胎内に栄養分を分泌し、胎児がそれを吸収して成長する。

一方メバルは「卵胎生」である。

オスとメスが交尾し、受精が行われると、受精卵はそのままメスの体内で育ち、稚魚となって産み出される。

卵胎生は「受精卵の卵黄の栄養分のみ」で成長する。胎生とは違い、母体からの栄養供給が無いことが特徴だ。

支那では「海鯽」と書くようである。「鯽」はフナ属の仲間であると解説される。しかしおそらくフナではなく、タナゴ属・アブラボテ属・バラタナゴ属など、いわゆる「タナゴ類」のことだろう。

いわゆるタナゴ類はそれぞれ特徴的な種が多く含まれる

「この魚、その子胎生にして口より吐出する。」

…むむ? ウミタナゴは口腔内で育児する「マウスブリーダー」ではないのでこれは間違いだ。ネンブツダイと間違ったのだろうか。

「腹中に魚状をなせる子、數百あり。」

「形状、鯽に似て扁く、鱗は柔軟なり。

褐黒色にして腹の色は浅く浅藍色を帯ぶ。

尾には岐あり。尾、鬣ともに褐色で黄を帯ぶ。

脇翅(むなびれ)は淡紅色。」

「一種、背が緑色の者あり。口の邊に黒點ある者あり。

また、腰下鰭(しりびれ)の短きと、長く尖出すると二種あり。」

ウミタナゴの別種の解説は非常に素晴らしい!!!

なぜかというとウミタナゴの仲間の判別は非常にマニアックで、色の違いで「アオタナゴ」・「アカタナゴ」・「その他ウミタナゴの類」を判断し、さらに「ウミタナゴ」・「マタナゴ」・「オキタナゴ」の区別は黒点や尻ビレの違いで判断するが、模様の個体差も多く、捕獲された地域も考慮して正確にウミタナゴの同定が可能な人は「ウミタナゴ博士」の名誉を称されるのだ!!

畔田翠山先生、マジパねえっす!!

つい最近(2007年ごろ)まで、ウミタナゴは1種だけとされていた現代の分類学よりも先に進んでいたようだ。

背が緑色というのが「アオタナゴ」であるが、体色の個体差もあって他種と見比べながらでないと同定が難しい。尻ビレの基部に黒いスジがあるのがかなりの決め手だ。

ウミタナゴやマタナゴやオキタナゴは銀色の体色を持つけれども、なぜか赤く見える。「構造色」なのだろうか、とても不思議だ。

エラ蓋に黒点が複数あるのがウミタナゴ。黒点が三日月型か、黒色が薄くて判別できないものがマタナゴである。しかし黒点の個体差がこれまた多く、地域的な黒点の形状もあってこれも非常に難しい。

更に興奮状態などでも黒点の発色が変化するようなのでもっと難しい。

「尻ビレの短い者と長い者がいる」という記述だが、実際にウミタナゴには尻ビレの形状に地域差があり、九州の熊本周辺に生息するものの尻ビレの中央が尖っている特徴がある。う~んマニアだ。

(続く)

〈R6/9/1〉

「タカノハダイ」や「小瀧鯛」のところで『本朝食鑑』の引用が出たので、

「京都大学デジタルアーカイブ」で『本朝食鑑』を閲覧したのだが、

「鯛」の一種の中に、何かよく分からん謎の鯛が記述されていたので急遽取り上げてみた。

基本的に「なんだこれ」という魚は最優先だ!!!

タカノハダイ・フエフキダイの次に記載される

「一種、鱗に五色の錦の紋ありて、形はカレイの如くしこうして肥大し、7,8尺あまりなる者、これ名を「錦鯛」と曰う。

江都(江戸)の漁市もまた、稀に有り偶く有り、此れを得たときは人が垣根のように取り囲み、値段は10倍になる。」

7~8尺は超でかい・・・!

2mを超えてくる巨大魚で、横から見た形も「カレイの如く」肥大しているという。

鱗が五色ということは、緑色や黄色、赤色などが混ざった体色をしている魚だ。

そして魚市場での評価がスゴイ。ごくごくまれにこの「錦鯛」が市場にセリに出されると、仲買人と見物人で「人垣」になるという。「如堵」。そして他の魚の10倍の「價」となるという。

この「錦鯛」とは何だろう?

巨大魚・色合い・値段から考えて、「メガネモチノウオ」だと思う。

最大2.3m、190kg、体高・幅とも巨大、ベラ科の仲間で世界最大種であり、日本では南西諸島に生息するが、紀伊半島でも記録がある。

沖縄や台湾、支那南部での市場の評価は最高で、味の評価が高くてその希少性から最も高値の魚である。

江戸の魚市場に「メガネモチノウオ」が運ばれていたなんてマジですか~!

魚の流通網は想像以上に発展していたようだ。

江戸時代から日本は先進国じゃねえか…現代の東京築地でメガネモチノウオが食えますかね?ビックリですよ。

今まで「『本朝食鑑』にナポレオンフィッシュが載ってます」なんて見たことも聞いたこともなかった。

博物学と古文書に詳しい荒俣宏氏ならば知っていたかもしれない…誰か連絡先を教えてください。

(続く)

〈R6/9/1 追加〉

結局のところ、「くろだい」と呼ばれる魚は多数の種類があり、それぞれチヌだ、タイの類だ、スミヤキの類だとか古代から江戸時代まで、本草書などでずっと混乱していた状態だった。

『水族志』を書いた畔田翠山先生によって、はじめて本格的な分類学によって魚名が考証された。

では水族志では「クロダヒ」とは古来では何であったのかを解説している。

『水族志』3番「クロダヒ」を見てみよう。

クロダヒ 同名あり、この項目の魚はマダイの中の「クロダヒ」なり。

「黒鯮」。

「『大和本草』に、タヒに雌雄あり。雄は色が淡い黒で、背に角がありと云う。そのタヒの雄こそが此れだ。」

マダイの雌雄は大型になるにつけ、釣り人には容易に判別できる。

特に春のノッコミ時期は資源保護のために卵を抱えた大型メスはリリース推奨である。メスは顔が柔らかい感じでオデコは張らず、美しい「桜鯛」のピンク色である。

しかし極論を言えばマダイ雄は、少し生き残っていれば充分に子孫を残す。

そしてマダイは大きいほど味を落とすが、「白子」は大型マダイほど貴重だ。

頭がデカく厳めしくて肩が盛り上がり、色は黒ずんだ赤であるオスは、普段では美味しくないので即リリースだが、ノッコミではとても喜ばれる。

「マダイ白子」は・・・特別なんだ・・・

マダイの雌雄判定は釣り人にとっては必須の技術だ。

「『揚州畵舫録』に、黒多く紅少ない「黒鯮」は曰く、形状はマダイと同じくして背は淡く黒色を帯び、頭もまた黒を帯びる。その尾は色浅く、大物は4,5尺。」

4~5尺は1m超えるくらいで、これはデカい!!

マダイの老成オス以外存在しないだろう。

「『本朝食監』に、一種ウロコが紅で不ず、しこうして幅広く、微かに黒を帯ぶもの有り。形は偏長し、しこうして頭は円からず。

およそ黒鯛の類いで、味はまた佳からず。

『江都漁市名』、これを「小瀧鯛」と曰く、総(千葉県)の小瀧で産する所なりと云う者、黒鯮の一種なり。」

『本朝食監』(1697年 元禄10年 人見必大)は江戸時代の食品図鑑の傑作と称される。その時代では「小瀧鯛」は黒鯮の一種だとされている。

本朝食監における「小瀧鯛」は説明文によるとやはり「クロサギ」のような感じだ。

江戸時代では「黒鯮」はチヌだとされていたのは確実だ。

黒鯮・尨魚・海鯽の3種が、古代日本では別種であったのに江戸時代では混同されている。

(続く)

〈R6/8/30 追加〉

『水族志』22番、「へダヒ」を調べてみよう。

ヘダイはタイ科ヘダイ属で、見た目はチヌに似ている。

「勢州阿曾浦の漁人が云うに、「マナジ」又は「マキ」と呼び、長じては「シラタヒ」と称す。

形状は「チヌ」に似て、頭は隆起し、口は円くして尖らず。

腹は白色にして淡い黒條あり。

背は淡い青色。淡い黒條あり。

眼より尾に至り、條に淡い黄を帯びる。

尾は黄色で淡い黒を帯びる。胸ビレは淡い黒色で黄を帯びる。

背ビレは又、同色にして端は微かに黒色。

尻ビレは黄色で淡く黒を帯び、腹ビレは黄色で長じては色が浅くなる。

大者は3尺あまり。」

漁師さんの説明によると、標準和名ヘダイは小さいうちは「マナジ」「マキ」と呼ぶけど大きいものになったら「シラダイ」と呼ぶという。

これらの地方名は現代でも残っている。

「眼から尾にかけての條に黄色が帯びる」と記載されるが、ヘダイの英語名は「イエローライン・シーブリーム」ということで「黄色い線」を表していて説明がピッタリだ。

次が難解な「ヘダイの別種(イ)シマダヒ」が登場する。

もちろんだが「シマダイ」という地方名を持つ「標準和名イシダイ」は「スミヤキ別種ハス」として記載済みであるので、「ヘダイ類シマダヒ」は全く別の魚であるはずだ。

「シマダヒ 形状「へダヒ」に同じくして、背は淡い青白色。腹は白色にして、背より腹上に至り淡い黒斑條をなす。

尾ビレや背ビレは淡い黒黄色。尻ビレは黄色。

…いやはや何だろう、この魚????

ヘダイにそっくりで、身体に黒色の斑点の條があるということだ。

かなり探したが、おそらく「ユウダチスダレダイ」だと比定する。

顔や形状はヘダイに似ている感じであるし、点線のようなスジがある。

この魚以外は存在しないと思う。

「ユウダチスダレダイ」と「スダレダイ」はスジの変化だけが種の見分け方であるが、遺伝子的にはほとんど変わらず、スダレダイはかなりの希少種であるがユウダチスダレダイは東南アジア諸国では広く生息する一般種である。

しかし日本ではユウダチスダレダイはかなりの珍魚であり水族館での展示はほとんどない。

ユウダチスダレダイ

江戸時代では気候がかなり温暖であったので、紀伊半島の南部地域でも熱帯に生息する魚種が豊富にいたと思う。

「へダヒ別種シマダヒ」はその証拠だろう。

さらに次の記述を調査しよう。

「『日東魚譜』曰く、「縞鯛」は鯛に似て、赤褐色の身の上に、斜めに條が有り、故に名づく。

すなわち別種の「シマダヒ」なり。」

…赤褐色でナナメに條がある魚はひとつしかいない。

「タカノハダイ」のことだ。

現代のタカノハダイの地方名にも「シマダイ」が残っている。

『本朝食鑑』の「鵰の羽鯛」の項目では、「形は小滝に類し、鵰の斑のような鱗紋を持つ」との記述がある。

「小滝」とはチヌを調査したときに判明した「標準和名クロサギ」の「小瀧鯛」のことである。

「タカノハダイ」と「クロサギ」は形が似ている、ということで、タカノハダイはチヌ・へダヒの類だと分類されたのだろう。

調査が進むにつれて、かなりの知見が蓄積されてきてスッキリな感じだ。

(続く)

〈R6/8/23 追加〉

『水族志』15番の「チヌ」を調査しよう。

『水族志』の「スミヤキ」の解説では、「烏頬魚スミヤキ」の一種である、「尨魚クロダヒ」は「標準和名アオバダイ」の事だとしている。

平安時代の辞書である『倭名類聚抄』では「尨魚クロダヒ」と「海鯽チヌ」は別種として記述している。

しかし後の時代では「チヌ」はクロダイの地方名とされ、同一種とされた。

そしてその状況は現代でも続いている。

『水族志』は長い時代の中で「誤って」伝えられてしまった魚名の正体を、正確な考証によって蘇らせている。

「チヌ」 一名クロダヒ(備後因島)、マナジ(紀州熊野九鬼浦、勢州松坂。この魚、智ありて釣緡を知る。故に名づく。

紀州日高郡の海人は云う、「チヌは海の巫なり。」)

・・・すごい・・・なんと「チヌの語源」の謎までも解明されてしまった!!!

定説では「チヌの語源は”茅渟の海”に多く産したため」であるとされているが、逆に茅渟の海の語源でも「魚のチヌが多いため」とされて「循環論法」していて根拠が意味不明であった。

しかし畔田翠山によると「チヌは釣り糸を見抜く智慧を持った魚」であることが語源であった。

マジですか~~~

我ら釣り人はよく知っている事であるが、チヌはマジで賢い。

あらゆるチヌ釣りのジャンル、どれでも、すべて難しい。

雑食性であるがゆえに、警戒心が強く簡単には食いつかない。

「フカセ釣り」をしたことがあるなら、「チヌは糸を見ている」ことはよく知っているだろう。

「海の巫」とまで呼ばれていた、人間の知恵を凌駕する魚ということだ。

しかし古代の音韻は失われてしまったのかもしれない。

釣りで使う時の「緡」という漢字の訓は、現代では「いと」と読む。

しかしこの訓は現代に残った訓であって、失われた古代の大和言葉があったのかもしれない。

考古学の研究では、縄文時代では釣り糸として「麻(アサ)」を使ったのではないかと推察されている。

古事記や日本書紀ではスズキを海人が釣るのに「楮縄(コウゾ繊維)」と書かれている。

日本列島に野生種として生息する、「ヤママユ」という蛾を、卵の時から半野生で保護し繭を集めて生糸としたものを「てぐす(天蚕糸)」と呼ぶ。

ヤママユの繭繊維は黄緑色で細く軽い。

支那大陸で家畜化された「カイコ」という蛾は、完全にその生育を人類に依存した存在だ。

「クワコ」を家畜化したものがカイコで、5,000年以上前に育種されたという説が一般的だが、その成立過程は全くの謎だ。

釣り糸としての「テグス」の利用の開始は江戸時代初期とされている。

宮本常一によれば、大阪に出かけた漁師が、たまたま店で輸入された品物を縛っていた「透明な糸」を見かけたことに始まる。

「この透明な糸を釣りに使えば、とても良く魚が釣れるかもしれない。」

漁師はこの糸を店主に聞くと、「これはカイコが糸を吐いて蛹になる前に、唾液腺を取り出して液体を集め、ゆっくりと引き延ばしながら穴に通して太い単糸にした糸だ。捨てるものなのであげよう。」

漁師はもらった糸で釣りをすると、バンバン釣れて大成功をおさめた。(知らんけど)

成功した漁師のおかげで釣りの利用に広まり、後に大阪で専門問屋が開業し「テグス」と名付けられて、現代の合成繊維時代まで名前が残っている。

こうした繊維を織ったものを「ぬの」とよんだり「きぬ」と呼んだりした。

「きいと」を織ると「きぬ」と成るのだ。

「ぬ」という音が「繊維」を表していた大和言葉だったのかもしれない。

神道で使う「大幣」や「切麻」は「ぬさ」と呼んでいる。

麻の糸で出来た大幣や切麻という神具に古代の名前が残っている。

はたして「ちぬ」とは「智緡」ということだろうか…

こうした大和言葉がはっきりと存在したのかは分からない…

しかし痕跡らしきものは残っている。

「縫う」という動作は「布と布を、針に通した糸を使って、ジグザグに縫い合わせる」事によって、目的の布製品に仕立てる訳である。

「ぬう」という言葉の中に、「ハリと糸が合わさり、潜り込み、絡めとる事によって成す」というイメージが存在する。

糸に鉤を結び、餌を付けて水中へと投入し魚が喰らいつくのを待つ、という動作を、かつては「ぬう(縫う)」「ゆう(結う)」で表していたのではないだろうか。

中世日本では、釣りに使用する糸は「す(素)」と呼んでいたことは間違いない。これはおそらく「てぐす(天蚕糸)」からの派生だろう。

釣り鉤を結んで道糸までつなぐ糸を「はりす」と呼ぶ。

馬の尾の毛を結んで、渓流釣りで毛鉤を投げられるように先の方を重くした和製テーパーラインである「ばす(馬素)」がある。

さてチヌの備後因島の地方名で「クロダヒ」が挙げられている。

これにもビックリだ。

隣の向島に結婚以来長く住んでいたが、チヌは「ちぬ」だ。

「くろだい」と呼ぶ人は見たことない。

関東地方の名称がクロダイだと思っていたが、本当はちょっと違うのかもしれない。

また「マナジ」という名前も挙げられている。

現代では「ヘダイ」の地方名にマナジが残っている。

そしてもう一つ、「標準和名クロサギ」の地方名としても「マナジ」が伝わっている。

『和漢三才図会』の「尨魚クロダヒ・海鯽チヌ」の一種、「小瀧鯛」を比定したとき、推論した結果「クロサギ」であるとした。

すると偶々にも「クロサギ=マナジ」ということが判明して「小瀧鯛=クロサギ」がほぼ正しかったと思われる。

〈R6/8/25 追加〉

チヌの本文を現代語訳してみよう。

「形状はマダイに似て、淡い黒色。青を帯びている。

背より腹上に至りて、淡い黒色の横斑がある。腹は白色。

生長して2尺に及べば、横斑は消え去る。

『大和本草』曰く、「チヌ」は「タヒ」に似て、青黒色。

好んで人糞を食う故に、人はこれをいやしむ。」

(イ)「カイズ」 『物類称呼』曰く、小なるものを「カイズ」と称す。

案ずるに、今年の秋月に及びて、チヌの子が生長して2,3寸になるを通じて「カイズ」という。

(ロ)「黒チヌ」 一名マナジ(勢州慥柄浦)

形状チヌと同じくして黒色を帯びる。背より腹上に至り黒條あり。腹は白色。そのほかは「チヌ」と同じ。

最近、筆者は広島市を流れる太田川で、大型のブラックバス用トッププラグでチヌを狙う「イキリトップチヌ」を指導していただきながら楽しんでいる。

潮汐に影響ある河川域の最上部でも、釣れるチヌは真っ黒タイプも白銀タイプも同じように食ってくる。

「背中が真っ黒な”黒チヌ”はいわゆる”居着き”。日焼けして黒くなっている。浅い場所や河川に遡上するのは黒いチヌじゃ。銀色は”回遊タイプ”で深場にいるんよ。」とまことしやかに説明されていたが、はたして本当なのか分からないな。

しかし昔からチヌに黒色と銀色があることは認識されて別名を持つ地域もあったようだ。

〈R6/8/15 追加〉

『和漢三才図会』の「すみやきだひ」を調査しよう。

「烏頬魚」 すみやきだひ

「案ずるに、烏頬魚は形・鱗ともにコイチに似て、しこうして微かに赤光を帯びる。 頬に黒紋ありて墨を引くがごとし。 大なるもの7,8寸。

肉は白く脆く淡く甘美。 夏・秋に多く出る。」

この魚は…う~~~~む…

「コイチ」はニベ科ニベ属の魚である。

大きさが20~25㎝まで生長し、コイチの魚体の形やら鱗が似ていて、スミヤキの地方名が現存しているのは「コトヒキ」である。

夏から秋によく釣れる。

しかし「赤光を帯びる」「頬に黒紋がある」というスミヤキがいる。

「ネンブツダイ」だ。

テンジクダイ科スジイシモチ属ネンブツダイは地方名スミヤキと呼ばれる。

釣り人界隈では「キンギョ」と言ってリリースだが、岡山や広島の備後では「ねぶと」と呼んでスーパーに売られている大衆魚となっている。

江戸時代より以前から、ニベ科とテンジクダイ科の魚は「大きな耳石を持つ」という共通の特徴によって、どうやら同じ類の魚であるような扱い方だと感じる。

『大和本草』や『和漢三才図会』など本草学では「イシモチ」として同じ仲間の魚だと思われていたのでないだろうか。

古文書では異様なまでに「スミヤキ」という名前の魚が氾濫している。

色々考証して分類していった『水族志』の畔田翠山先生はたいへん苦労しただろう。

〈R6/8/15 追加〉

『和漢三才図会』の「くろだひ」を調査しよう。

「尨魚」和名くろだひ

「海鯽」和名ちぬ

『和名抄』は以って二物と爲す。實は此れ、一物也。

「尨魚」は「くろだい」、「海鯽」は「ちぬ」と読む。

『倭名類聚抄』では別種としているが、実は一緒の種類だ。

おっとクロダイとチヌって、『倭名類聚抄』の時代では別の種類だと思われていたみたいだけど、『和漢三才図会』の時代では同一種だとされたようだ。

それが現代でも続いているが、『水族志』では「クロダヒ」がアオバダイであると述べている。

「ちぬ」という名前は、かつて大阪湾付近の海を「茅渟の海」と呼んだから…と述べている。

マダイは夏に味を落とすが、チヌは夏が旨い。

チヌの鱗は磨ぎたる鉄・鉛のごとし。

肉には微毒があって、「血を破る。」 妊婦や皮膚病の人はこれを忌む。

尾の長き者を「海津(カイズ)」、毒がはなはだしい。

チヌの語源が「茅渟」という地名に因むとしている。

茅渟は古事記や日本書紀によると、神武東征の時に兄の五瀬命が受けた矢傷を洗った所を「血沼」と称したと伝えている。

「血を破る」という言い伝えはこの「血沼」の故事からと思われる。

さらにチヌは雑食性で、しかも川をよく遡るので、古代の大都会であった大阪の川沿いは「厠」(川の上に建てた水洗ぽっとん便所)が沢山設置してあったと思われ、その人間たちのウンコをチヌがモリモリ食べていただろうと思われる。

暑い時期にチヌを適切に処置できなかったり(当然ながら当時は上水道や冷蔵庫の類は存在しない)、内臓(肝や卵巣など)の熱処理が弱かったりすると、食中毒や寄生虫に罹患してしまう。

そして当時の金属加工に伴う鉱毒についての知識も乏しかったはずで、鉄・銅・金の精錬に伴う水銀、などの汚水が河川に流入し、チヌの内臓に蓄積した可能性が高い。

流産や皮膚病の悪化などは鉛や水銀の症例ではないだろうか。

「カワズ」は小型チヌの呼び名として現代でも使う地域があるが、「尾が長いチヌ」のことだと言っている。

もしかしたら「キビレ」のことかもしれない。

神功皇后が角鹿(敦賀)から船に乗って、渟田門で船上でご飯を召し上がる時、船にチヌが集まってきた。

皇后がお酒を垂らすと、チヌが酔って浮いてきたので海人が多いにすくった。

喜んだ海人は「聖王の下さった魚や!!」と言った

その時から六月になると、チヌは船影に寄ってきて、酔ったように浮いてくる…

というお話は、非常にチヌの性質を的確に捉えている。

水温が上がってくると、チヌは係留してある漁船やボートの下に集結し、なにやらツンツンしたり泳ぎ回ったりするのが観察される。

「島鯛」 海鯽に似てしこうして小さく、4,5寸あまりに過ぎず。白黒の横紋有り、相重々に混ざらず。

…これはイシダイの幼魚だ。

「小瀧鯛」 鱗の色は紅にうるまず。しこうして微かに黒を帯びる。

形は扁り、長く、しこうして頭は円からず。眼の色は鮮明なり。

あらかたチヌの類だ。

肉は柔らかく、味は良くない。

これは総州の小瀧において多く出て、故に名づく。

また泉州・淡州にこれを出だす。「知鯛」と名づく。

…はて?この「小瀧鯛」とはなんだ?

千葉県の「小瀧」という地名で多く捕獲されるという。

また大阪和泉、淡路島でも獲れるという。

「知鯛」という別名だ。

…全く自信はないが、おそらく「クロサギ」ではないだろうか。

千葉県で多く獲れ、よく食べられている。少し黒い。

扁平だが長く、頭は丸くない。肉はやわらかであんまりおいしくない。

〈R6/8/16 追加〉

寺島良安先生が本当に正しいのか、『日本書紀』の原文、仲哀天皇の条を見てみよう。

夏六月辛巳朔庚寅、天皇泊于豐浦津。且皇后、從角鹿發而行之、到渟田門、食於船上。時、海鯽魚多聚船傍、皇后以酒灑鯽魚、鯽魚卽醉而浮之。時、海人多獲其魚而歡曰「聖王所賞之魚焉。」故其處之魚、至于六月常傾浮如醉、其是之緣也。秋七月辛亥朔乙卯、皇后泊豐浦津。是日、皇后得如意珠於海中。九月、興宮室于穴門而居之、是謂穴門豐浦宮。

やはりちゃんと船に寄ってきたのは「海鯽魚」と書いてあった。チヌのことだ。

現代の『日本書紀』の研究書では、海鯽魚をマダイの事と誤認していたので、酒に酔って浮いたのを「マダイの浮鯛現象」であると解説している。

そのマダイと誤解していた元本だろうと思う『日本書紀通証』(1762年 宝暦12年 谷川士清)と『芸藩通史』によれば、現在の三原市須波町と高根島との間の「青木瀬戸」が「渟田門」の比定地であると記述されている。

しかし、「渟田門」の読み方は「ぬたのみなと」ではなく「つたのみなと」であって三原の沼田町ではない。

縁起のある神社の所在地から、「渟田門」は福井県三方上中郡若狭町常神の付近であるとされている。

また旧暦の六月は現在の8月であるので、激しい潮流によって浮袋の調整が間に合わずマダイが浮いてくる「浮鯛現象」の時期とはズレている。

良安先生、サスガです。

〈R6/8/10 追加〉

『水族志』の四〇、「カイグレ」を調べていこう。

はじめに断ると、この魚もよく分からない。

文献やネットの情報によると、「カイグレ」とは「標準和名コロダイ」または「標準和名コショウダイ」の尾鷲付近での地方名とされる。

しかしながら、『水族志』を研究した結果は「ホウゾウダヒ」が「標準和名コロダイ」であり、「ホウゾウダヒ別種(ロ)」が「標準和名コショウダイ」である。

更に注意すると『水族志』19番「コロダヒ」の地方名に「勢州阿曾カイグレ」と記載されている。

この「40番カイグレ」はコロダイ・コショウダイと同じ地方名を持つ、全く別の魚であると思う。

別名「ナハシロカイグレ」の由来に「紀州田邊にて苗代を作るころ、多く捕獲す。故に名づく。」と、春に獲れる魚であると言っている。

また「イサキ」に形状が似ていると記述され、「マダイ」に似ているとは言っていない所も、別種の可能性が高い点だ。

「熊野の海に多し。 形状は「イサギ」に似て、細鱗であり、尾ビレはわずかに岐あり。

背は青黒色にして、褐色に黄を帯びる星点あり。

腹は白色で淡い青黒を帯びる。

眼の下、口の脇よりエラに至りて、褐色でわずかに黄を帯びる縦條あり。

第一背ビレは淡い青黒色にして、黄褐色の星点が二行に相並ぶ。

第二背ビレは淡い黒色にして、青を帯びる淡い黒斑がある。

尾ビレのもとは淡い黒色で、なかばは青黒色、末端は淡い黄色。

尻ビレは小さくて黒色。胸ビレも黒色。腹ビレは青黒にして端はわずかに黒色なり。」

記述は詳しく詳細である。

最も特徴的なのは背ビレの模様であり、「黄褐色の星点が二列に並ぶ」としている。

いったい全体、この魚は何だろう…

参考までに、39番「ウミマス」は「ハマダイ」、41番「イサギ」は「イサキ」である。

〈R6/8/11 追加〉

とりあえずピンときた魚は「チョウセンバカマ」だけだった。

身体の模様、第二背ビレの模様、尾ビレの模様はピッタリだ。

しかし「背ノ上鬣淡青黒色ニシテ黄褐色ノ星㸃二行ニ相並ブ」がなんとも言えない。

もしかしたら幼魚の特徴を記述しているのかも。

第二背ビレの黒い斑紋が特徴的だ

幼魚は黒点が目立つが、老成するうちに消失する

「チョウセンバカマ」は1科1属の珍魚だ。

生息地は広いが、網漁でもなかなか獲れず流通しない。

長崎では朝鮮通信使が往来していて、その正装を思わせる姿からの命名だろう。

その他、「トゲナガイサキ」という地方名があって、イサキの仲間と思われていたようだ。

さて「カイグレ」の由来は何だろう。

今時点ではよく分からない。

「釣り人語源考 魚唐(たこし)」の記事では、「グレ」の語源が「崩れ」であるとした。

しかしチョウセンバカマやコロダイ・コショウダイはそんな海岸の断崖には生息せず、どちらかというと砂地が広がる外洋に点在する根を好んで生息する。

同じような生息地だからそれにちなんだ名前かもしれない。

〈R6/8/8 追加〉

イシダイ属についてまとめてみよう。

世界にはイシダイ属は7種が確認されている。

イシダイ Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel, 1844)

日本近海、朝鮮半島南部、済州島、台湾、香港周辺

イシガキダイ Oplegnathus punctatus (Temminck & Schlegel, 1844)

日本近海、琉球列島に多い、朝鮮半島南部、済州島、台湾、香港周辺

日本近海にはイシダイとイシガキダイの2種が生息する。イシダイよりもイシガキダイのほうが南方性が高い。

伊豆諸島やマリアナ諸島には流れ着いた個体が生長し巨大老成魚となるが産卵した稚魚は海藻に付いて浮遊生活するため居付かないとされる。

ケープナイフジョー Cape knifejaw Oplegnathus conwayi

西インド洋、南アフリカのケープタウンからダーバン間の海域に生息する。

パシフィックビークフィッシュ Pacific beakfish Oplegnathus insignis

東太平洋、チリ〜ペルー、ガラパゴス諸島に生息。

老成魚は真っ黒になるようだ

モザンビークナイフジョー Mozambique knifejaw Oplegnathus peaolopesi西インド洋、マダガスカル、モザンビークのマプト湾

ナタールナイフジョー Natal knifejaw Oplegnathus robinsoni

西インド洋、モザンビーク、南アフリカ、特に南アフリカのナタール地方にあるセントルシア湖という河口の湖に多く生息する。

オーストラリアナイフジョー Knifejaw Oplegnathus woodwardi

南オーストラリア、タスマニア島

幼魚は写真がない!!

南アフリカ・モザンビーク・マダガスカルに生息する3種は、さすがに日本まで漂着することは無いだろう…

オーストラリア南岸に生息する「ナイフジョー」も形状が少し違っている。

最後に残された1種である、東太平洋に生息する、「パシフィックビークフィッシュ」は日本に漂着・生息する可能性はある。

生息地はガラパゴス諸島が中心のようだ。

『水族志』と畔田翠山、そして江戸時代の漁人たちを、どこまでも信頼するならば、江戸時代までこの魚が日本の紀伊半島の一部に生息していたが、明治時代になって何らかの原因で絶滅したかもしれない。

幼魚~若魚はヨコスジの模様で、黒條は確かにイシダイ幼若魚よりも太い。

また成魚には顕著な黒い模様がある。

老成魚は全身が黒くなるようだ。

筆者は「ドロ」と「クロバス」は同一種であり、正体は「パシフィックビークフィッシュ」であると推定する。

しかし問題点もある。成魚の模様をクロバスの「全身に黒色の円点」と書くのかなんとも微妙なところだ。記述が合わない。

「円点」をどう解釈するかという問題となる。「黒い輪」とすれば合致する。

幼魚の黒條の数も、ドロの幼魚「黒條7つ」と合わない。

このほかの可能性としては、絶滅したイシダイ近縁種が江戸時代に存在したのかもしれない。体高がイシダイよりも高く、幼魚にはヨコスジがあり、成魚は黒っぽい。

謎のイシダイ属、「ドロ」や「クロバス」は謎のまま…

断腸の思いのまま水族志「スミヤキ」の比定を終える。

〈R6/8/6 追加〉

『水族志』13番の「烏頬スミヤキ」を調査してきて、「スミヤキ=イシナギ」、「クロダヒ=アオバダイ」、「ハス=イシダイ」、「米カミ=イシガキダイ」と比定してきたが、いよいよ謎の「ドロ」という魚が登場する。

スミヤキ別種(ハ) ドロ

「スミヤキ」の一種なり。

形状は「イシダイ」に似て、歯は短く、

眼上より背に至り隆起し、身はイシダイより扁濶(体高があって分厚いこと)なり。

大物は2,3尺となり、背は淡い黒色。腹は淡い青色だ。

細鱗があり、胸ビレは淡い青黄色。腹ビレは黒色、背ビレは黒色で、浅深のマダラをなす。

第二背ビレと尻ビレは、上下に相並び、尾の手前で裁断された様になって黒色。

尾ビレは小さくマタをなすことイシダイの如し。

〈追加〉

ここまで見てきて「ドロは謎じゃなくて、もしかしたらイシガキイシダイじゃないの?」と思われたかもしれない。

実際、筆者も詳しく読む前はどうせイシガキイシダイだろうと思っていた。

イシダイとイシガキダイの交雑種であるイシガキイシダイは、野生でもたまに釣り上げられる。近畿大学で70年代頃、人工的に交配して養殖できる事が研究され「キンダイ」と商品名が付けられている。

交雑種であるので子孫を作る事は出来ないとされている。

生長は早いとされているが、自分が調べた結果、野生大型老成魚がネットでは確認されず、どんな模様と色彩なのか現時点では不明だ。

イシダイとイシガキダイの中間の模様だ

しかし『水族志』の記述はイシガキイシダイの様子とはかなり違っていて、とてもこの交雑種を述べているようには思えない。

ドロの記述の続きの現代語訳を進めよう。

「5,6寸のものは、背より腹に至りて黒條7つあり。その條もイシダイより太い。

形状はイシダイと同じくして剛し。

紀州海士郡田納浦の漁人、皆が曰く「イシダイ」と「ドロ」は異なり。

イシダイは(ドロと比べて)身は狭く、頭は低く、口は細く尖り、尾の上にても細くして張れり。

「ドロ」は口は短く、肩は背にて張り、尾の上にても濶く張りて、身は短く濶し。

棘鬣(マダイ)と、赤鬣(チダイ)の分かち(違い)より、なおその形状を異にせり。」

イシダイとドロの違いとは、体高と身の厚さが全然違うと言っている。

マダイとチダイの差のようだが、それよりももっと差があるとしている。

参考までにマダイとチダイを比べてみよう。

一般にエラブタが赤い、や尾ビレが黒くない

と言われるが、顔のラインが高く体高がある

チダイより身体は低く顔が尖る

「ドロ」はイシダイより体高があり、幼魚では7つの黒條かある。

成魚では背中が黒色で腹側は青色。

…一体、このイシダイ属はなんだろうか⁈

〈R6/8/7 追加〉

ドロの記述の後、◯「クロバス」という、これまたイシダイ属と思われる魚名が出てくる。

はじめのころ精読してない時は「クチジロ(イシガキダイ老成魚)の事かな?」と思っていたが、やはりよく読むとかなり違う。

すでにイシガキダイは登場済みだし、イシガキダイの大者も記述済みである。

このクロバスとドロとの関係も不明だが、同じイシダイ属という事は変わらないだろう。

「◯クロバス 一名トモモリ 熊野九鬼浦の漁人いう、イワシナベ(イシダイ)の黒き点あるものを「トモモリ」と呼ぶ。

「コメカミ」勢州松坂

形状は「イシダイ」に似て、頭は隆起して身は濶なり。

全身は黒色にして、腹は青色を帯びる。

頭は黒。あまねく身には深い黒色の円点あり。

口や牙など皆イシダイと似ている。

一種には斑点が無く、すべからく黒色のものあり。」

「トモモリ」は、ヒレが大きめで黒っぽい魚を、平家の猛将である「平知盛」になぞらえて命名された、かなり多魚種に付けられた地方名である。(詳しくは"平家物語の魚"をご覧ください)

クロバスは、全身が黒色で腹は青色っぽい。

身体のほぼ全てに深い黒色の円の斑点がある。

(おそらく老成魚か)全身が真っ黒の個体もいるとのこと。

ドロの他に、全身に黒点があるイシダイ属もいたという事なのか…

ほんとどういう事だってばよ…(絶望感)

ドロとクロバスをなんとか比定していこう…

(続く)

〈R6/8/03追加〉

『水族志』の13番「スミヤキ 烏頬魚」を調査していこう。

種類の違う魚が含まれているようで、記述に他の文献の引用が多く、それが超難解で未だによく分からない…

『水族志』では、「スミヤキ」には異なる種類の魚が含まれていると言っている。

冒頭から現代語訳してみよう。

「案ずるに、『圖賛閏集』曰く、”烏頬”は、これを側から見ると身は狭い。すなわち、やや周囲は厚い。鱗は少なく、骨は多い。

水の崖の中に居り、漁師は釣りにてこれを得る。

色は黒に近く、背上に数十枝の棘がある。長さは2,3寸。

あるいはまた、借りにこれをもって患者を防ぐ。」

記述のスミヤキを簡単にまとめると、「魚体は横に広がった楕円形の胴体で、鱗は少なく骨が多い。」

「深い海の岩礁帯に生息し、釣りで捕獲する。」

「色は黒っぽい。5~9cmの背びれのトゲが数十ほどある。」

「なんかよく分からんけど患者に効く?」

なんだろう…この魚…

とりあえず「スミヤキ」と呼ばれる魚は多いが、その中でこの条件に合致しそうなのは「オオクチイシナギ」であろう。

100キロ超の個体

肝臓に多量のビタミンAを含むので、イシナギの肝臓は食品衛生法で食用禁止となっている。

このビタミンAを、欠乏した患者に与えたのであろうか。本草書に載っているのか分からない。

ところが続く記述は、別の魚の存在を示す。

「『漳州府志』曰く”烏頬”、『興化志』曰く”棘鬣(マダイ)に似た烏頬"という魚はいずれも「スミヤキ」のことである。

『續修臺灣府志』(続修・台湾府誌)に「身短く、濶い」というものは「クロダヒ」だ。」

この「クロダヒ」が謎だ。

〈R6/8/3 再追加〉

「『閩書』(閩は支那大陸周王朝時代の福建付近にいた異民族。閩書は明の何喬遠が記した地理物産書)にも、”烏頬魚は奇鬣(キダイ)に似て、しこうしてやや黒く、まさに大寒の時をもってこれが獲れるという。」

「『閩中海錯疏』(明朝時代の福建省付近の海産物事典)にも、烏頬の形は奇鬣と與して相同だ。」

「二魚、ともに隆冬(真冬のこと)大寒の時にこれを獲る。然るに奇鬣の味が烏頬の首に在りと。」

ちょっと予想外の事態が判明した。

ネタバレというか、この記事のもう少し先にハッキリと記述されているのだが、『水族志』が言うには「クロダヒとチヌは別種である」と。マヂか…

しかし気を取り直し「クロダヒ」を比定してみよう。

「台湾や支那福建省の海域に多く生息する」「キダイの形に非常にそっくり(相同と言っている)」「やや黒い」

というので、台湾に多くて日本では珍しいが生息している、「アオバダイ」であると思う。

アオバダイ科アオバダイ属アオバダイは最大60㎝程になる。

台湾ではポピュラーな食用魚らしい。

比較としてキダイと形を比べてみてほしい。

折詰弁当の鯛はこのレンコ鯛を使う

そして『水族志』は「スミヤキ」の解説を記述していく。

「スミヤキは棘鬣(マダイ)の類に非ず。」

「棘鬣(マダイ)類は、口の中に細かい歯が並び分かれ生ず。スミヤキは其の歯は口外に尖出し、上下ともに板牙にして細歯わかれず。」

「その鱗、細かにして棘鬣(マダイ)の鱗に類せず。」

「かつ鱗上に涎沫(えんまつ 病気の時に出る白い泡を含んだ唾液)(魚では白い粘膜を意味する)ありて、棘鬣(マダイ)の類と大いに異なり。」

これはでかい奴やで

〈R6/8/4 追加〉

スミヤキ別種(イ)クロダヒ

「『物類稱呼』曰く、「チヌ」と「クロダヒ」と、大同して小く別なり。然れども今、混して名を呼ぶ。」

「チヌとクロダイはほとんど同じだが、小さいところが違う。

しかし今は名前を混同して呼んでいる。」

…おh・・・そうなん・・・ワイらは間違っていたのか。

「クロダヒ」の形状は、マダイによく似ていて、短くひろく、口はわずかに尖り、唇は厚く、

マダイのように眼上より隆起し、鱗の状態もマダイの如く、

平べったい身体、黒色で、

背や腹のヒレはマダイのような形状で黒色。

尾ビレも黒色にして岐無く、腹は白色なり。

『大和本草』曰く、黒ダヒ、その形は「チヌ」に似て別なり。

性、味、共に「タヒ」に劣る。

「アオバダイ」と「チヌ」や「マダイ」の決定的な違いは「尾びれのマタ」だという。なるほど。

ほぼ直線である

少し湾入してアオバダイより長い

末端が黒く、マタが大きく切れ込み、非常に長い

スミヤキ(ロ)を見てみよう。

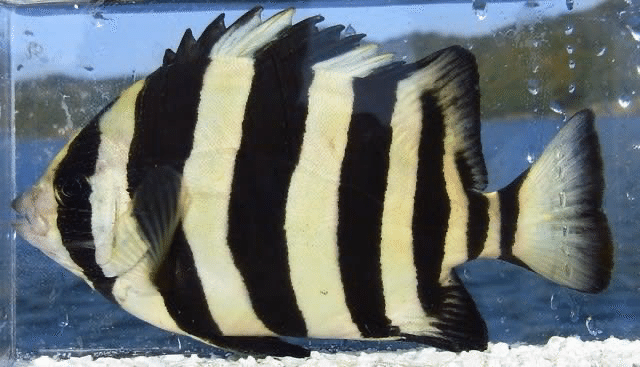

一名「ハス」紀州若山 「シマダヒ」同上 「モンパチ」勢州阿曾浦 「イワシナベ」紀州熊野矢口浦・勢州慥抦浦 「コリイヲ」伊予西條 「ワサナベ」熊野新宮・田邊 「コロダヒ」防州岩國 「クチグロ」備州岡山 「ムト」播州網干 「クロイヲ」播州姫路・備中玉島 「タンシチ」尾州常滑 「コウロウ」土佐浦戸 「アサラギ」紀州熊野日置浦・讃州八島 「鍋ワリ」漁人云う、此の魚冬月に脂多し。故に「鍋ワリ」となずける。

成してり大者は2,3尺。形状は「チヌ」に似て、口は小さく、その牙は口外に出て、板牙にして尖り、白色なり。

細鱗は青黒色。その頬は黒色。

この魚の小にして4,5寸の者は、身が淡い藍色にして背および扁に淡い黒斑ありて、背より腹に至り、深い黒條7,8道あり。頭の黒條は眼の上より喉下に至る。

頬は淡い紅色を帯び、背ビレは黒斑をなし、胸ビレは淡い黒にして淡い藍色を帯びる。腹ビレのもとは淡い黒にして末は黒色、第二背ビレは黒色にして、尾ビレの上に當て上下の第二背ビレと尻ビレが相等しく裁断するが如し。

尻ビレは黒色にして背ビレに同じくして背ビレと相幷べり。

尾ビレのもと淡い黒色にして淡い藍色を帯びて、末は小さく岐をなして黒色なり。

和歌山の俗で、これを「狂言袴」と言う。

この記述は完璧である。「ハス」の一名を持つこのスミヤキは「イシダイ」のことだ。

各地の地方名も、現代のイシダイの地方名と違いがない。

大きい老成魚サイズでは、記述のように頬が黒くなって縞が消えて全身が青黒い銀色に変化する。

この頬が黒くなったものを「烏頬」や「スミヤキ」と呼ぶ慣習があって、そのため色々な魚種に付けられ混乱の元となったと思う。

青黒い銀の身体に黒い頬となる

〈R6/8/5追加〉

紀州田辺にて、「米カミ」という、その尺余りに及ぶもの、身は浅い藍色にして、背や腹には黒斑が多く、背より腹に至る黒條、色浅くなり、頬は黒色。

尾は淡い黒、端は微に黒色なり。

その2尺に及ぶものは、此れ黒斑は去る。

『大和本草』曰く、「スミヤキは性好くあらず、或いは曰く、その腸は大毒有りて食うべからず。」

このスミヤキの一種である「米カミ」という魚は紀伊半島の田辺に居るという。

30cmあまりの体長のものは、体色は藍色で黒斑が多くある。

黒條は(イシダイより)色が浅く、頬は黒い。

コレはもうそのまま記述通り「イシガキダイ」の事だ。

60cmほどの大型になると、黒点が消えてしまうと述べている。

つながって全体的に黒っぽくなる

またイシガキダイは「シガテラ毒」を持つ場合が有ることが分かっている。

特定の渦鞭毛藻類が生産するシガトキシンなどシガテラ毒素が、生態系の上位にある魚類に生体濃縮される。

すると内臓などにシガテラ毒素が蓄積され、シガテラ毒食中毒が引き起こされる。

畔田翠山は『大和本草』で述べている「スミヤキの腸に大毒がある。」というのは「米カミ」、イシガキダイの事だと正確に論証している。

(続く)

〈R6/6/30 追加〉

コロダイ・コショウダイ類は、現代の地方名で混同されているとされる。

コロダイの地方名にコショウダイがあったり、また逆にコショウダイをコロダイと呼ぶ地方がある状況だ。

この原因が、標準和名を命名する際での「名前の取違い」に起因するのかもしれない。

『水族志』は詳しくは知らないが近年になって偶然発見されたらしいので、近代の魚類学者は水族志の魚名を知らずに独自に魚名を採取研究して、結果的に間違ってしまったようだ。

『大和本草』における「久ダヒ・ヒサノ魚」は「標準和名コショウダイ」か「ヒゲソリダイ黒色タイプ」を指している。

大和本草の図録では黒点が描かれているので標準和名コショウダイでほぼ間違いないと思うが、水族志では「ヒサノ魚のほうがコロダヒより体高がある」と記述している。

おそらく時代の変化で江戸時代初期では「久ダヒ」の名称だけで2種は区別していなかったが、江戸時代末期ごろになると「コロダヒ」の名前が紀州地方名から採用されて広まり、「コロダヒ = 標準和名コショウダイ」、「ヒサノ魚 = ヒゲソリダイ黒色タイプ」と分類が進んだのではないか。

「久ダヒ・ヒサノ魚」の語源として、その”模様”から命名されたのではないか。

標準和名コショウダイもヒゲソリダイ黒色も、「黒い巨大な條斑」がその特徴だ。

そしてその形が、漢字の「久」となっているのだ。

根拠として「カワビシャ」の模様が「川」の文字だから…

〈R6/7/1追加〉

「コロダヒ」の「コロ」は紀伊半島でのイノシシの幼獣の呼び方であるとされる。

漢字で書くと「葫蘆」で、ユウガオの事だ。

現代ではユウガオはほぼ干瓢に加工されるが、昔はかなり常食される野菜であった。

ユウガオは瓢箪の選抜種である。同一種。

最古の栽培種であるヒョウタンが、アフリカで育成される。ヒョウタンはククルビタシンが大量に含まれ有毒であり、用途は水を入れる容器への加工だった。

しかしインドで食用として苦味の無い系統が選抜されてユウガオとなる。

現代では縞模様のユウガオは現存していないが、ウリの甘みの少ない在来種では縞模様の品種が残っている。

まくわ瓜やシロウリは甘くてフルーツとして食べるが、縞模様は無くなっている。

「ウリ坊」が全国的なイノシシの子供の呼び名だ。

「標準和名コロダイ」の模様は赤茶色の水玉模様で全くシマシマではない。

なので「コロダイの幼魚の模様」を根拠にイノシシの子供と似ているから、と説明されている。

しかし、同じように「ウリ坊」と呼ばれている「イサキ」は大人になってもウリ坊とは呼ばれない。

他の出世魚でも成魚と幼魚で名前は使い分けされている。

標準和名コロダイだけ幼魚の模様が由来なのか、全く疑問でしかない。

やはり「水族志コロダヒ」は「標準和名コショウダイ」の太い黒スジをイノシシの子供と見立てているのではないだろうか。

やはりコロダヒ = 標準和名コショウダイ説が正しいと思う。

(続く)

〈R6/6/26追加〉

『水族志』の19番「コロダヒ」を調査していこう。

『大和本草』や『水族志』のイサキ科のコロダイやコショウダイの仲間の、複雑に入り組んだ当時の呼称と現代の標準和名。

これらの比定の「最終決戦」となる。…長かった…(現代の学者が原因なんだけどな)

〈R6/6/27追加〉

『大和本草』でいうところの「久ダヒ」を、『水族誌』では「コロダヒ」であるとしている。

この久ダヒ・コロダヒは、現代での標準和名「コショウダイ」に以前から比定している。

そして幼魚は、伊勢で「トシヲトコ」と呼んでいるようだ。

とりあえずコロダヒの検証は後回しにして、「サンセウダヒ」を見てみよう。

名前は「山椒鯛」の歴史的仮名遣いだろう。しかしサンショウダイは聞いたことがない。

しかも「サンセウイヲ」となると「サンショウウオ」となって両生類だ。

おそらくこのことが原因で、近代の魚学者に見落とされたのだろうと推察する。

「サンセウダヒは、大きさ30㎝ほど。形状はコロダヒと同じ。

背は淡青色にして、淡い紅色を混ぜた金色に輝いている。

赤を帯びた淡い黒色の斑が、第一背ビレの下にある。

金色の下から腹の間は淡い藍色で、腹は白く青を帯びる。」

「眼の上は黒、下は淡い青。

頬、および眼の上、唇の上に黒斑あって、唇より眼に至って一筋の藍色が通る。」

「頭の上から胸ビレに至り、尾ビレの前までおよぶ、腹を堺いにする黒き大斑あり。

第一背ビレの前部から尾上に至り、ナナメにデカい黒斑あり。

尾筒の下に黒斑あり。」

「尾びれは、淡黒色に黄色をおびて、もとに黒斑あり。

尻ビレは黒くて中ほどに淡い藍色がある。尻ビレの付け根から腹にかけ黒斑あり。

第一背ビレは淡い黄色で淡い黒斑、第二背ビレは黒色でわずかに黄色を帯びる。

胸ビレは上が黒く下は淡い黒。腹ビレは淡い藍色で淡黒色を帯びる。」

「口先は細い。」

身体の色や模様から推察すると、「サンセウダヒ」は標準和名「ヒゲソリダイ」だろう。

〈R6/6/28追加〉

このサンセウダヒに続いて記述が続いている。

「大和本草が言う、"別種のヒサノ魚"は、黒くてフナの形に似ている。

タテスジがあって、色は(体色と)濃淡が混じるだけ。

口先は細く、背が輝いている。味はとても良い。

すなわちこの魚の事だ。」

この「別種ヒサノ魚」は黒くてフナの形状で味が良いと言う事なので、「ヒゲダイ」と比定。

ヒゲソリダイの仲間だと畔田翠山先生は考えて、この別種ヒサノ魚をサンセウダヒに書き込んだのだろう。さすがです。

近年、美味い事で有名になってきた

確かにフナの形だし、ヒゲダイ・ヒゲソリダイは口先は(他のコショウダイと比べて)細くなっている。

「黒い久鯛」・「黒いサンセウダヒ」はヒゲダイの事だった。

(追加)

ところで以前、『水族志』の12番「ホウザウダヒ」は『大和本草』の「宝蔵鯛」の記述をそのまま書いてあるとして、「ホウザウダヒ = 宝蔵鯛 = 標準和名コロダイ」とした。

そして「ホウザウダヒ別種ロ」を記述から「標準和名コショウダイ」に比定した。

しかし、『水族志』において「コロダヒ」と「ホウザウダヒ別種ロ」が同じ魚種になってしまう。

「別種ロ」をよく読むと「コロダヒはこの魚より身が短く厚い。また味はこの魚より勝っている。」と言う。

コショウダイよりヒゲソリダイの方が、味が良くて体高がより高いので、記述内容から「水族志コロダヒ」は「ヒゲソリダイの黒色タイプ」だと思われる。

これでコロダイコショウダイの仲間の大体の比定が完了した。

まったく名前が入り乱れている状況なので、とりあえず一覧表を作ってみた。

果たしてこのイサキ科の仲間たちの標準和名はいったいどうゆう経緯で付けられたのか…

また現代で調査されたコロダイ・コショウダイの仲間の地方名も、ちょっと信頼が出来ない状況だと思われる。

子供の時から図鑑などで標準和名に慣れ親しんだ世代に取材した、とある地方名が「コロダイ」「コショウダイ」「セトダイ」のいずれかを指すのか全く不明となっている。

しかしなんとか地方名も調べてみよう。

〈R6/6/19追加〉

『水族志』の58番「コバムヤケ」を調査しよう。

いつものように記述している箇所から魚を比定してみよう。

「形状は薄っぺらくて口は極めて小さい。

ほぼヒダリマキ(カゴカキダイ)に似ている」

※グチ…なぜ次の59番に出てくる「ヒダリマキ」に「似ている」って書くのアホなん?先にヒダリマキやる羽目になったやん?

「眼上から背に至り隆起して背ビレがある。

尾ビレのすぐ近くの上下のヒレは相対な形をしていてイシダイに似ている。

腹ビレは長く、藍色で、もとの方は褐色にして黒斑がある。

胸ビレは淡いムラサキ色で、先は白く、もとは黄褐色」

「身体は"方"にして細かい鱗を持つ。

背は紫褐色で腹側は浅い色。だいたい紫褐色の細い縦條をなす。

頬のエラは紫色をおびて、眼の上下に褐色の條斑がある。」

「第一背ビレの前後から、腹の下ヒレのつけねと尻ビレの頭にかけて、太い横斑がある。

更に第二背ビレから尻ビレにかけてにも太い横斑がある。

色は褐色で、半ばから黄色。

イシダイのような第二背ビレと尻ビレの対は、もとの方は白く半ばから淡い黄色。」

「第二背ビレの後端に、"親指で押したような"黒い点がある。黒点は白い線でフチドリされる。

尾ビレは褐色。岐は無い。」

特徴をまとめると、「カゴカキダイの体型で、眼の上下・身体の前半・身体の後半に褐色の太い帯が通っていて、第二背ビレの後端に特徴的な黒点がある。」

これは記述通りに読むと「ゲンロクダイ」だ。

「ゲンロクダイ」の由来は「元禄時代の優雅な着物ではないか」という説があるが、果たしてそうだろうか。

〈R6/6/20〉

「コバムヤケ」とは「小判焼け」という事だとしたら、「ゲンロクダイ」は「元禄小判」の意味となるだろう。

元禄時代に使用開始した元禄小判は、それまでの慶長小判に比べ、金の含有量を減らし銀を増やしたものである。

金の含有量は約57%、銀は約43%となっていて、かなり銀が含まれている。

金山の産出量の低下や幕府の財政難、経済規模の拡大や貿易による海外流出などさまざまな要因が重なって、通貨不足が深刻な状況となっていた。

幕府は通貨量を増やすため慶長小判の吹き替えを決定し、慶長2枚を溶かして銀を混ぜて元禄3枚にする。

しかし明らかに銀が多いため、色は黄金ではなく、「青みがかった淡黄色」である。

そこでなんとか誤魔化すため「色揚げ」を施した。

食塩・硝酸カリウム・硫酸鉄・硫酸銅・硼砂・インド乳香を梅酢に溶かしたものを塗って、炭火で炙り拭き取る作業を何度も繰り返すと、表面の銀成分が溶けて拭き取られ、ほぼ純金の表層となる。

これでピカピカの金貨となる訳だ。(どうやってこの方法を見つけたのか…)

しかしやはり小判を使ううちに、表層が摩耗したり傷などが入って銀を含む部分が露出してしまうと、銀が酸化されくすんだ黄褐色となってしまう。

この現象を「金ヤケ」とか「小判焼け」と称する。

やはりなんとなく色が…

チョウチョウウオ科のコバムヤケは、他のチョウチョウウオの鮮やかな黄色に比べて「くすんだ黄褐色」の條であったので、名前が「コバムヤケ」や「元禄鯛」になったのだろう。

しかも白い部分は地金の「青みのある淡い黄白色」でピッタリだ。

元禄の時代、改鋳された新しい金貨の品質の悪さは、当時の庶民はかなりの衝撃だっただろう。

幕府を陰で揶揄する「風刺」の文化がコバムヤケに残っている。

〈R6/6/22追加〉

「オドリコ」はチョウチョウウオの地方名だ。

「テウチョイヲ」は「てふてふ」から「ちょうちょう」に書き方が変化する途中みたいでよくわからない。けどチョウチョウウオの事だろう。

「ヤイトオロシ」は第二背ビレの後端にある「眼状斑」を「やいと」の跡とした命名だろう。オロシがよくわからない。

「シウリ」はまた出た。

もしかしたらチョウチョウウオの仲間と思われた魚はまとめてシウリと呼ばれたのかも。

「トウトウミ」は「遠江国」で「とおとうみ」の訛りだ。紀伊半島の田辺で、はるか遠くの静岡県西部地区の地名がついた名前であるので、タバコの事を指している(人が亡くなる隠語)ものと考えている。

「ヤハンドウ」が備後因島での地方名とあってビックリだ。ゲンロクダイは温帯水域まで生息し、日本海まで進出しているかなり低温に強いチョウチョウウオ科の魚である。

しかしこのヤハンドウは元々「スズメダイ」の地方名である。

「ヤハジ」「ヤハチ」「ヤハギ」「ヤハン」「ヤハゼ」「ヤハゲ」はスズメダイの地方名シリーズだ。「矢作・矢矧」が由来なんだろう。しかしヤハギがどうゆう意味あいで命名されたのかはよく分からない。

矢の材料の竹を蒸し焼きにする仕事で、顔が煤で真っ黒になるからだろうか。

「ヤリモチ」は大名行列の槍隊の花形である「御持槍」の事だろう。

衣装の模様が似ていたのではないだろうか。

「アブライヲ」はさまざまな魚に名付けられた名前だ。

主に「体表の粘液」を持つ魚をこう呼んでいる。沖縄で「アンダー」がつく魚も「油」の事でだいたいチョウチョウウオの仲間。

「アンダーサータギー」は「油・砂糖・揚げ」の沖縄なまりとなっている。

しかし「カーサー」がつくと「アブラが無くてカサカサしてる」という意味だとされるが、「アンダーカーサ」と呼ばれる事も多いので違うのではないかと思う。

カーサは「細かい鱗」という意味合いだろう。

「バトガシラ」は難しい…

「バト」や「ハト」がつく魚はとても多く、イラ、コブダイ、ハタタテダイ、ヒブダイ、イスズミ、ソイ、などなど。

イラやコブダイは「鳩」が由来だ。顔が鳩っぽい。

ソイの仲間は「バドウ」と呼ばれる。由来は分からない。

ハタタテダイは「チョウゲンバト」や「チョウチョウバト」と呼ばれる事から、バトは単純に「旗」かもしれない。

旗頭で大名行列の旗持筆頭の事かもだ。

〈R6/6/24追加〉

「キンチャクハゲ」「チンチャクイヲ」「キンチャクイヲ」は巾着袋に由来。

すじ模様と卵型の魚体ならばみんな巾着と呼んでる気がしてきた。

「タバコイレ」「タボコイレ」は「煙草入れ」由来。お洒落な入れ物の模様。

和泉の堺で訛ってるな…和歌山県の方言は「ざ行・だ行」が交換されていると聞いたことがあるが、関連があるのだろうか。

さて「コバムヤケ」の別種イを見てみよう。

「一種、阿波に産する。

形状は相同して、尾の上下のヒレはわずかに狭くして、口の尖れること、相同し」

次ページへ

「クチビルは黒色にして口は小さく、細歯あり。」

〈R6/6/26追加〉

「眼は黒色に黄を帯びて瞳は黒色。

肩から眼の上下を通って頬の下まで黒色の横斑がある。

全身は黄色で、淡黒色を帯びる。黄褐色のヨコスジがある。」

「第一背ビレは黒色で、トゲの先端は白い。

第二背ビレの端は黒色で、次に白色のスジ、その次に黄褐色。」

「尻ビレの本にデカいトゲ3つある。ヒレは根本は黒で淡い紅色を帯びる。尾の下に至るまでの端は黒色、次は白く、本は黄褐色。」

「尾ビレは黄色にして端は白色、次に黒い條が横にある。」

「胸ビレは黄黒色、腹ビレは黄色にして淡褐色を帯びる。」

「眼より唇まで淡黄褐色にして淡い紅色を帯びる。」

この「コバムヤケ別種」は「全身が黄色。肩から眼を通って頬まで黒い横斑が通る。」

「第二背ビレ、尻ビレ、尾ビレに、特徴的な白と黒の模様がある。」

ということなので、「チョウチョウウオ」だろう。アクアでいう「並チョウ」。

いわゆる「並チョウ」

ゲンロクダイ属を探すと記述と全く該当しないのでかなり迷った。

江戸時代の当時は、ゲンロクダイ属もチョウチョウウオ属も全部チョウチョウウオの仲間という認識だった。

〈R6/6/12追加〉

『水族志』の59番「ヒダリマキ」を調査しよう。

現在では「ヒダリマキ」は「タカノハダイ」「ユウダチタカノハ」「ミギマキ」の地方名だとされる。

しかし説明文を読むと全く違う魚を記述している。

地方名は後回しにして、まずは記述部分を検証してみよう。

「鯿魚の一種で、形状はチヌ型で短く広い。

口は小さい。眼から背ビレにかけ隆起する。

背ビレは淡い黒色にして上下に相連なる黒い條がある。

体色は背が淡い黒をして黄色を帯びて、腹は黄色。

頭から尾にかけて6本の黒い條がある。眼にも黒斑がある。

尾ビレは淡い黒色で岐になっている。

胸ビレ腹ビレは黄色、尻ビレのトゲは黄色で、その下のヒレには黒斑がある。

背ビレは第一第二ともつながっている。

ウロコはイシダイに似て短く丸い細鱗を持つ。」

黄色くて黒いタテジマを持つ薄っぺらい魚といえば、「カゴカキダイ」だろう。

記述ともピッタリだ。

カゴカキダイ科で独立しているが、幼魚が半透明でイスズミ科と特徴が似ている。

しかし「白身で最上級のうまさ」とも言われている魚だ。

「ヒダリマキ」というのは通説ではおそらく「ネジ」の事だと言われている。

斜めに黒帯が複数まっすぐ走る様子をネジで形容してるのだろうか。

カゴカキダイのタテジマは確かに僅かに斜めに見える。しかし現代の地方名には残っていない。

〈R6/6/13追加〉

しばらく考えて、ヒダリマキ=ネジ説はやはり納得出来ない。

種子島に鉄砲が伝来してから現代まで、ずっとネジは右手で時計回りに締めると進む、「右巻き」が基本であって、それは最新の工業が発展した現代日本社会でもずっと変わらない基本である。

もっとよく考えたら、江戸時代での「左巻き」とは何だと言えば、それは「アサガオ」の事だろう。

園芸の界隈では、伝統的にアサガオの様に蔓の先端が左方向に曲がりながら這い上って行くのを、植物の上方向から見て反時計回りであるので「左巻き」と定義している。

要するに便宜的に「朝顔は左巻き」と覚える、としている。

魚の身体に、規則的な斜めの線が4〜5 本入っているならば、「アサガオの蔓」に見立てて「ヒダリマキ」と命名したのではないか。

ネジ説はちょっと変なのだよ…〈追加分〉

「カイワリ」は現代ではアジ科カイワリ属のカイワリや、それに近縁の種に付けられていて、「尾ビレの様子が、二枚貝が開いたような"植物の双葉"に似ているから」というのが定説となっている。

しかしカゴカキダイの地方名に「カイワリ」があるのが間違いないのであれば、その語源は定説とは全く違う可能性がありそうだ。

〈R6/6/14追加〉

「かいわり」をよく調べると、「卵割り」と出てくる。

「卵を割ったような形」を「カイワリ」と呼ぶようだ。

カゴカキダイの地方名を調べると「タマゴイオ」(和歌山)とある。

これはやはり「カイワリ」とは貝割ではなくて「卵形」の魚体を指しているのではないだろうか。

口が少しとんがっていて、お尻の方が丸い形の魚ということではないか。

〈R6/6/13追加〉

カゴカキダイの地方名「ヨバシメ」はちょっとよく分からない…

「ツバクラ」はツバメの事で、現代では「ツバメウオ」の幼魚や「ツバメコノシロ」の胸ビレの様子から和名が付けられている。しかしカゴカキダイからツバメはなかなか連想は難しい。

「スミヤキ」という名前を持つ魚は非常に多い。

炭焼き職人の顔が真っ黒である事を揶揄する言葉で、魚の顔が黒かったり眼に黒線が通っていたりすると、ほとんどスミヤキ認定だ。

カゴカキダイの由来も「駕籠かき」の人達の僧帽筋がガチムチに発達して筋骨隆々な様子を、魚体の隆起の様子を例えたものである。

キコリウオと同じ、職業に由来する地方名だ。

多様な魚にスミヤキ・キコリ・カゴカキが

名付けられているので早とちりに注意だ。

「カシマ」「ヒロシマ」はちょっと面白い。

地名だと思うが、たぶんタバコの隠語ではないかと思う。資料が無いけども…

根拠として、愛媛県の島嶼部の方言で、「広島にタバコを買いに行く」というのがある。

意味は「(その人は)亡くなった」である。

「〇〇さんは最近見ないね」

「ああ、あの人は広島にタバコ買いに行ったよ」

と使うらしい。江戸時代でも広島は大都会だった。

「タバコ」はまた後で調査しよう。

「バクチウチ」は現代では「カワハギ」・「ウマヅラハギ」などの地方名として残っている。

意味は「博打で金をすって身ぐるみ剥がされてスッカラカン」と、カワハギが皮を剥がされて魚屋に並ぶ様子を掛けている。

しかしカゴカキダイではどうなんだろう…

難しいが、お金を入れる財布(巾着)に似た模様で、魚体がペッタンコな様子から「財布が空っぽな博打うち」に喩えたのかも知れない。

「巾着」もまた後で触れよう。

〈R6/6/14追加〉

「シマイヲ」「マブシ」「ギッパ」は、カゴカキダイの地方名として現代でも残っている。

「シマウオ・シマイオ」愛媛県宇和島、三重県伊勢

「シマダイ」富山県新湊

「シマキリ」愛媛県川之江

縞状の模様に関連した名前として、

「スイヘイウオ」長崎県壱岐

「ヨコシマ」三重県尾鷲

「タテジマ」富山県東岩瀬

それと「ハンシンタイガース」徳島県南部

だそうだ。

高知県安芸市で春季キャンプするからだろうか…

「マブシ」は土佐の浦戸であるが、意味は何だろうか?

鳥などを漁師が鉄砲で狙う時に、木や草で隠れる様に囲うものを「射翳」という。柴で編んだ垣の様な模様だから「射翳・まぶし」と呼んだのかもしれない。

「ギッパ」尾張国知多

「ギンパ」茨城県大洗

「キイゴッパ」和歌山県白浜

織物の技法に「銀波」というものがあるらしい。

「斜子 織りの地に、平織り、または縦糸の斜文織りか繻子 織りで紋様を織り出したもの。」

…なるほどわからん。

検索してもサッパリわからん。

斜めに模様が出る織り方であるのを祈る。

〈追加分〉

〈R6/6/16追加〉

「テングノハ子ウチワ」は、「天狗の羽団扇」しかないな。

「コセウダヒ」(現代のセトダイに比定)の地方名に「テングウチワ」が書いてあった。

植物では「ヤツデ」の別名で「テングノハウチワ」がある。

「シウリ」と呼ばれる魚は多い。

そして「シウリ貝」とは東北や茨城千葉付近で「イガイ」のことを呼ぶ地方名だ。

「シウリ」はおそらくアイヌ語と深く関係する。

アイヌ語で「シウ」は「苦い」という意味だ。

しかし「カゴカキダイ」や「イガイ」は苦くはない。

食べると旨味成分が多くて「濃い!」と感じる。「しょっぱい」に似た味覚でなんとも言い難い…。

「シウリザクラ」の実は熟すと黒くなって、熊の大好物である。人間も食べることが出来るし果実酒にも利用される。

おそらくアイヌでも古代本州でも、野草や貝や一部の魚が持つ「独特の濃い味」を「シウリ」と表現したのではないだろうか。

「苦い」は誤訳となるだろう。

カゴカキダイの地方名を検索すると、

「タバコ」和歌山県串本

「タバコリ」紀伊半島南部

「タバコイレ」串本

「タバコボン」伊豆地方

「モクバカ」

が煙草と関係する名前となっている。

これらは江戸時代のギャルやメンズのファッションアイテム「煙草入れ」からの命名ではないか。

キセルを入れる上部を帯に差し、刻み煙草を入れる下部を提げる

「南蛮人からの贈り物」ということで江戸時代初期に喫煙が流行したわけだが、はじめは火打ち石を入れる宝蔵袋やセットを入れる「火打ち袋」に煙草も入れたが、だんだんと改良されて「巾着袋」というオシャレアイテムに変化していった。

「キンチャクダイ」はおしゃれな縞模様を見ての命名だ。

鮮やかな縞模様と、口がキュッとなった様子を「キンチャク」に譬えたのだろう。〈追加分〉

…地方名を調査してあれこれ考えると、様々な知識が蓄積されて、他の古書の魚名もなんとなく推理出来てくるのが実感される。

これまで「釣り人語源考」を読まれた方々もだんだんと昔の人達の考え方や習俗が分かるようになって来たと思う。

そして現代でも日本人として脈々と受け継がれた文化がまだまだ生き残っている事に感動するだろう。

〈R6/6/2追加〉

古文書ではないが「島根県庁HP」の「島根県水産技術センター」の「魚の地方名」に、奇妙な名前の魚がいるのを発見。

いや、笑ってる場合じゃなかった。「サギフエ」の島根県での名前が「ヤンマーディーゼル」なんて衝撃的で、由来なんて想像も出来ない。

少し調査してみよう。

長いクチバシと背ビレが変化したトゲが

飾り羽を持つ鳥のサギの頭部にソックリだ

まずヤンマーディーゼルでイメージしたのは小林旭…もとい「燃える男の赤いトラクター」だ。

しかしすぐに思い直す…

海の魚を命名したのは漁師さんだ。

陸のトラクターではなく、海の漁船、そのディーゼルエンジンの事ではないだろうか。

サギフエとの関係は全くワカラン

しかし「地方の漁村では、半農半漁は普通ではないか」とリプライを頂いた。その通りだ。決めつけるのは間違っていた。

すると更に「おはようアングラー」の人から別のリプライを頂く。

「小さなものから大きなものまで動かす力だ🎵」

おっと「ヤン坊マー坊天気予報」じゃないか!

すると更に、いつも懇意にさせてもらっている方からとても有力な情報を頂いた。

「子供の頃近所ではヤン坊と呼ばれていた過去がある。」

これはすごい!情報感謝します。

…実は「アイゴ」の地方名には、「ヤンイオ」「ヤンノバリ」というものがあり、「ヤン」は矢を意味している。

〈参考 アイの一族(後編)(アイゴ・エイ)〉

トゲのある魚を「ヤン〇〇」と呼ぶ表現方法が中国地方にはかつてあったかもしれなく、サギフエの事を「矢を持った、可愛らしい魚」という意味で「ヤンボウ・やん坊」と呼ばれたのが由来だろう。これはまず間違いないだろう。

そして「ヤン坊」から「ヤン坊マー坊天気予報」の連想で「ヤンマーディーゼル」となったのではないだろうか。

ほんとに「ヤン〇〇」があったのか?と疑念を持たれたかもしれない。

先ほどの「島根県HP島根の魚の地方名」をもう一度見ていただきたい。

「ヤンマーディーゼル」の下の魚名だ。

・・・

・・

・

そこには「ヤンメバル」とあって、標準和名ウスメバルのことと記載される。

まさに「トゲのあるメバル」でピッタリだ。

魚名の由来を考える色々なヒントが、さまざまな所に隠されている。

私はただ色々な人とつながっているので、ヒントをいただけている。

感謝しかありません。

〈R6/5/31追加〉

『水族志』の56番「キコリイヲ」を調査しよう。ほぼ大和本草の写しである。

キコリウオというのはタカノハダイの異名とされて、由来は「木こりの様に肩が盛り上がっている」という名前だ。

しかし説明文を読むと、全くタカノハダイとは違う。

キコリウオがタカノハダイというのは間違いだ。

「体色は淡黒く、少し赤を帯びている。横筋交に筋が3〜4、或いは5〜6條のものがいる。首は"そげている"みたいだ。

形状はタイ型とメバル型の中間。目は端に寄っていて少し赤い。食味は脂少なく美味い。」

この説明を読むと、おそらく「テングダイ」だと思われる。首が削げているのが文字通り。

この後の文章は、支那の本草書である『本草綱目』の「魴魚」はこの魚ではないかと書いてある。

しかし現在、魴魚は「ダントウボウ(団頭魴)」であると比定されている。

「疲れるとヒレが赤くなる」とは繁殖期の変化を示しているという事だ。

霞ヶ浦で繁殖している外来種であるが、支那内陸部では重要な食用魚だ。

このテングダイの別種に、「火燒鯿」という魚がいると記述される。

「鯿」は魴の異字で、おしきうお(ヘラブナと推定)、かがみだい、まとうだい、と訓む。

ヘラブナ(ゲンゴロウブナ)とダントウボウはそっくりだわ。

カガミダイ・マトウダイは海水魚でマトウダイ目マトウダイ科だ。これらの仲間も江戸時代の本草書で魴魚に推定された魚たちだ。

さて「火燒鯿」の記述を読んでみよう。

「頭と尾は魴に似るも、背骨は更に隆上し、赤い背ビレが尾に連なる。それはコウモリの翼の様に黒く、赤くふちどられる。まさにその名の如く火炎に燻されているようだ。」

コウモリのようにヒレが長く、黒く赤い縁取りで火炎のような魚…

これは「アカククリ」の幼魚だ。これしかない。

また別種イで、テングダイの形状にして赤色、中国地方で「百万ダヒ」という魚がいる。

大きさは5〜6尺(デカい!)。

これは名前や大きさから、「センネンダイ」と思う…ちょっと自信無い。珍しいから百万かな…たぶん。

〈R6/5/30追加〉

『水族志』の23番「コセウダヒ」の比定をやっていこう。

『大和本草』の「久鯛」と水族志の「コロダヒに似た別種ロ」が「コショウダイ」と比定し確定たので、「コセウダヒ」はなんぞやとなるだろう。

前半は地方名の列挙

コセウダヒの地方名を見ると、魚種はすぐにピンと分かるが、念のため形状を説明した後半文も検証しよう。

「身体は薄く、口は細い。唇は淡い紅色。背は淡い青色から黄色をおびて、背から腹に向かって5〜6の淡黒の條があり腹は白い。ウロコは細かく、乾くと紙のようになる。背ビレのトゲは大きくて、陰陽のように黒と黄。各ヒレは黄色と黒色で、尾ビレは元が黄色で端は黒い。尾は刀のように曲状だ。」

これはとても素晴らしい説明!!

魚の特徴がよく表されている。

この「コセウダヒ」とは「セトダイ」だ。

セトダイの異名はとても多く、淡路島の漁師さんの話では「ビングシもタモリもコセウダヒも同じ魚なり」だって。

江戸時代では、地方名は各地で色んな魚が色んな名前で交雑している状況であるので、「コセウダヒ」や「コロダヒ」だといって、それが標準和名の「コショウダイ」「コロダイ」に即比定終了とはならない。

標準和名とは単純に、明治から昭和にかけて魚類学者が名付けただけの名前なのだ。

〈R6/5/30追加〉

では「コセウ」の語源はなんだろうか。

歴史的な仮名遣いや、田中茂穂先生が付けたコショウダイの漢字表記は「胡椒」である。

現在、「胡椒はどうも魚の姿に合わない。"小姓"ではないか」という非常に有力な説が出ている。

しかし「セトダイ」がコセウダヒだと比定されたとなると、コセウはやはり胡椒かもしれない。小姓の仮名遣いは「こしやう」であり少し違う。

胡椒には「黒胡椒」と「白胡椒」の2種類が主に利用されていて、果実が未熟の緑色のまま収穫し、乾燥加工した物が黒胡椒。

完熟して赤くなった果実を収穫し、水に浸けて発酵させ果肉を除去した後、乾燥加工した物が白胡椒である。

江戸時代では大量に胡椒を輸入し、さまざまな料理に使用していたことが当時の料理本など記録が残っていて、「黒色と黄色」(白胡椒は黄白色)というコントラストを表現するのは「胡椒」だったと思われる。

結論は、「コセウダヒ」=「胡椒鯛」= セトダイだった。

〈R6/5/29追加〉

『水族志』(畔田翠山) の12番「ホウザウダヒ」の記述だが、ほぼ全文が『大和本草』の引用である。

なので水族志の「ホウザウダヒ」は「コロダイ」で確定であるとする。

すると、コロダイに似た別種イとロが記述してあるので比定していこう。

別種イ 「形状はコロダイ似て細長く、頭は短く円く、クチは小さくタカノハダイのようで、口の中は赤い。身体は薄く、色は淡青黒色にわずかに淡い紅色をおびる。…中略…尾ビレには黒点、背ビレは連続して尾ビレ付近まであって、黒点がある。」

コロダイの仲間として、この魚の最大の特徴は「口の中が赤い」とあるので「アジアコショウダイ」で確定だ。

口内や、唇の折り畳みの皮の奥、エラのヒダの奥などが赤い。黒点の様子も説明と相違がない。

別種ロ 「(コロダイ)と同形で、尾ビレに黒点があり、黒く太い斜文が、背に一条、眼の後ろから尾にまた一条、その下に一条ある。…略。」

尾ビレに黒点があり、ナナメに黒帯が3本だと説明があり、「コショウダイ」と確定。

「コセウダヒ」の比定はまた後日…

〈R6/5/28追加〉

『大和本草所品図』の「ムツノ魚」の図である。

「ムツノ魚」「泥海に多し。味は不味い。」

また、『大和本草』13巻 の「ムツ」の記載は、「東土西州にもあり、筑後肥前の泥海に最も多し。7〜8寸。油があり煎しめて燈油とす。アタマ・眼、共に大なり、尾にマタ無し。グチに似て黒筋の紋様あり。下品なり、性も味もよくない。」

この魚の説明をよく読むと、そのままムツ科の「ムツ」ではない。

日本の東も西にも生息し、筑後肥前の泥海 = 有明海に最も多く生息する。

グチに似ていて尾が湾入していない。身体に黒いスジがある。

この特徴からするとニベ科「コイチ」だろう。

図を見てもコイチだ。(尾は説明と違うが)

コイチの異名に「ムツ」というのは調べても全く出てこないので名称の詳細は不明。

〈追加〉

『大和本草所品図』(正徳5年 1715年)は貝原益軒が編纂した『大和本草』(宝永6年 1709年)の図録だ。

これの下巻の14ページに4種が載っている。ついでだからまとめて比定しよう。

「馬ヌス人」(うまぬすっと)は「キントキダイ」のことだろう。

キントキダイは南日本の沿岸に生息する普通種で、福岡県沿岸でもたまに釣れる。福岡県での地方名が「ウマヌスット」だ。

由来は『今昔物語』に収録される「馬盗人」の主人公、源頼信の鎧姿だ。

詳しくは「釣り人語源考 『平家物語』の魚」を参考。

「赤魚」は、「口はひろく、目は大きく高く、首は太いのに体の末は小さい。」という説明と図の様子から「カサゴ」だろう。

別名として「あこ」とある。

「寶藏鯛」の説明によると「宝蔵とは、田舎の人が火打石を腰に帯びる時に使う袋のこと」で、その口が宝蔵袋の口にそっくりだから。と言っている。

いわゆる「火打袋」とは「火口箱」や携帯品などをセットで持ち運ぶ袋で、後の「巾着袋」の元となったものだ。

「火口箱」には「瑪瑙」や「玉髄」などの火打石と、鉄の板片が木片に埋め込まれた「火打ち鎌」、硫黄やモグサなど「火口」を入れる。

火打石には、前述の瑪瑙や玉髄のような宝石の部類と、石英や火山性変成岩などの安物があって、高級品は硬度が高いので削れにくく火花の温度も高いので着火しやすい。しかし値段もビックリ価格だ。

雨などで濡れては着火が大変なので、高級な火打石の袋は革製品である。

布製ならば巾着で絞れば口は閉じるが、若干開くし、紐が解ければ落ちるし、片手で扱えないので少々不便だ。

なので宝蔵袋の口は、革製でも金属の弾力でしっかりと閉まる構造で片手で開閉可能、解けずひっくり返しても絶対中身が落ちない、「がま口」の元となった「破片口金」を使っている。現在では「バネ口金」とも言う。

〈追加〉

筆者はタバコを吸わないので知らないが、携帯灰皿がこのバネ口金を使用しているとの事。

革製で口金を貼り付けたものは中身が落ちない

魚類の中でクチビルが最も分厚いとされる「コロダイ」が本種だろう。

ムチュー

「久鯛」の説明を読むと、「形状はタイ型で、黒点が多い。全体に淡い色。味はとても良い。時に斜めに紋が三、四條の物が有り。」

コロダイの仲間のような配置だろうし、文章や図から推測すると、おそらく「コショウダイ」だろう。

小型は黒い條がハッキリでる

『水族志』(文政10年 1828年 畔田翠山)

25番の「アブラダヒ」の記述を読むと、「形状はタイ型で分厚い、ウロコは淡褐色で浅黒色をおびる。背は紅~紫の褐色、腹は白色。腹の上は淡褐色にして淡紅をおびる。・・・中略・・・ヒレは黄色。

その2~3寸の小さいモノには、腰に白星の点、ひとつある。エラから尾にかけ淡紅色の條があり、條の辺りは藍色。背は灰褐色で腹は白色。」

「アブラダイ」を地方名にもつ魚として「フエダイ」がいる。

しかし釣り界隈では「シブダイ」や「シロテン」の方がお馴染みだ。

鹿児島県で超絶高級魚として沖磯のぶっこみ釣りのメインターゲットとなっている。

これの伊豆諸島付近での地方名がアブラダイだ。

幼魚の顔にはブルーの線がひとつ走っている。そして白点が非常に目立って、特定が容易だ。

この25番の「アブラダヒ」が「フエダイ」だとして、24番の「イソダヒ」が問題だ。

記述によると「大型は2~3尺。形状はタイ型で分厚い。ウロコは臙脂色や紅色にして淡黄色をおびる。腹の色は浅い。尾びれは共に紅色。」

24番もフエダイの仲間の魚と推察して、南日本近海のフエダイ科で磯にすむとなると「ゴマフエダイ」かもしれない。

ゴマフエダイはルアー界隈では「マングローブジャック」と呼んで南西諸島でのゲームで有名だが、紀伊半島や伊豆半島、房総半島、日本海側でもたまに釣れる。

生きている時は暗い緑がかった褐色であるが、死ぬとヒレや全身が真っ赤になる。

特徴は記述と合っている気がするが、地方名にはイソダイやマンネンダイは無いので確定できない。

もしかしたら「マンネンダイ・イソダイ・カナカブト」という名前を持つ、別のフエダイ科の魚を㋑と表記しているのかもだ。

「紅のフエダイ㋑」は「バラフエダイ」しかいないだろう。

バラフエダイの幼魚は「アブラダヒ」の幼魚の記述にかなり合っているので、取り違えている可能性もある。

腰に白点がある

〈追記〉

バラフエダイの幼魚の捕獲例を参照すると、本州太平洋側は房総半島付近(千葉県大原漁港)があり、暖流による無効分散の例が多数確認される。

バラフエダイの幼魚はスズメダイ類に擬態している。腰に白点を生じさせてスズメダイにソックリだ。

「アブラダヒ幼魚」の記述から、幼魚は「バラフエダイ」であろう。

結論からすると「アブラダヒ」は「フエダイ」で確定であり、幼魚は白点を観察して「バラフエダイ幼魚」をフエダイだと誤認している。