「アートのきざし」理論〜計算式でわかる純粋芸術〜

※このテキストは最終的にはかなりの長文になります。2024年12月まで、不定期に加筆修正され続けます。学術論文でも美術批評でもないので、専門的な定義よりも「計算式」の発見を最優先としています。厳密には美術とすべき表記も、マンガ産業と対比させるべく、ざっくり「芸術」「純粋な芸術」と呼称。ご意見、間違いのご指摘、訂正の要請など、コメント欄にいただければありがたいです。

また、検証パート【Chapter 9】では、導き出した「計算式」理論があまり万能でないことが判明したため、最終的に「アートのきざし理論」という全く異なる”真理”が立ち上がります。すべてを飛ばし、【Chapter 10】だけを読んでも大丈夫っ! やばい展示が始まる、急げ〜〜っ(西島拝)

【Prologue】純粋な芸術=a

自分のことを純粋な芸術家と思ったことはありません。職能しては漫画家だと考えています。マンガは、出版を軸としたエンターテインメント産業に属し、しかし映画や演劇、アニメやアニメやゲームと違ってほぼ個人の技や発想によって生み出されます(例外もあります)。そのため総合的で独特な職能が必要とされ、その反面その総合的技術(絵柄、コマ割り、ストーリー構成他の全部盛り)が100パーセントそのままマンガ以外の表現に必要とされることもほとんどありません。

過去、何度も現代アートの枠での個展やグループ展への参加経験はあります。でも、それだけでは芸術家の証明にはなりません。漫画家がそれに参加する場合、絵画を描いても、立体を作っても、映像作品を作っても、「漫画家としての総合的な能力を現代アートの形にして切り出している」と、多くの場合感じます。一方で、自身の活動を振り返ってみると、産業(ビジネス)としてのマンガから逸脱した部分がかなり多いことも確かです。純粋な芸術家なのか怪しいことと同時に、純粋な漫画家かどうかも疑わしいのです。

いずれにせよ、単行本がある、連載をしているなど、漫画家の証明がわかりやすいことと反対に、芸術家の証明はとても”あいまい”です。ギャラリーに所属していることは、担当編集者が存在する程度のことで、実は純粋な芸術の証明には全くなりません。展示をしても、それが実質ファン向けの百貨店での物販に過ぎないのなら、「純粋な芸術性」からは遠ざかります。プライマリーにせよセカンダリーにせよ、つかの間の作品の市場価値が純粋な芸術の価値とイコールではありません。マンガの原稿料や、映画の制作費が潤沢だからといって、必ずしも傑作になるとは限らないため、作品自体の「純粋な芸術性」を保証できません。

「純粋な芸術」「純粋な芸術性」という言葉は完全には定義されないまま本稿に頻発する、本稿における最も重要な概念です。今ある芸術にまつわる制度を疑うことはある程度有効ですが、もしも世にあるすべての表現、現象、作品から「純粋な芸術性」を導き出す計算式があれば、「何がアートなのか?」という議論も不要です。計算式に当てはめれば、それが純粋な芸術かそうでないかがわかるからです。「純粋な芸術」を導き出すシンプルな計算式を作り、検証することが本稿の目的です。現時点ではその定義を以下のように見立てています。

・芸術だけを目的とし、それ以外には役に立たない

・資格や免許がなく、誰にでも行うことができる

・人間よりも、芸術作品それ自身が芸術であることを理解している(new!!)

本稿をまとめるに至ったきっかけは、2024年12月21日から始まる広島市現代美術館の展示「コレクション展2024-III ハイライト+リレーションズ」の依頼です。ギャラリーでなく公立の現代アートの美術館。美術館で展示を行うことそれ自体が、芸術家の証明になりそうな気もしますが、漫画家が漫画家のまま美術館の展示に関わるケースは過去にいくつもあるので、検証が必要です。

もう一つのきっかけは、上記の依頼と同時期、ヴァンジ庭園彫刻美術館に収蔵された絵画作品の資産価値が算出され文書化されたことです。美術館への収蔵は「パブリックコレクション」であり、未来に残す価値のある美術作品であると法的に認められたことを意味します。そこれもまた芸術の証明の大きな根拠になりそうです。しかし例外もあるため、検証が必要です(※その後作品が一点戻ってくるという事態が発生、これについては後述します)。

アインシュタインの相対性理論に基づく質量とエネルギーの等価性を示す計算式「e=mc2」に倣って、とりあえず純粋な芸術を示す単位はアートの「a 」としましょう。仮説と検証を重ねて「純粋な芸術」を証明するシンプルな計算式を導き出したいと考えています。

【Chapter1-1】純粋な芸術(a)=創作の総量(W)−クライアントワーク(Cw)

「させていただきました」という言葉があります。なんとなく謙虚な言葉に聞こえますが、クライアントワーク(依頼された仕事)を証明する言葉です。自分はクライアント(依頼主)の忠実な実行者であり、クライアントのビジネスを助け、見事にその役割を果たした、という宣言です。社会や産業に対する有能さの証明になりますが、純粋な芸術からは遠ざかる印象があります。純粋な芸術ならば、単に「作った」「できた」というシンプルな言葉で十分だからです。

多くの「マンガ」は原則として出版社からのクライアントワークです。芸術的なマンガはあっても、あくまでそれは出版産業の内側、個々の表現の中に稀に宿るものであり、マンガは純粋な芸術であることを目的としていません。商業マンガよりも、自費出版、インディーズの方が実は芸術に近いでしょう。世に出ないボツになったアイデア、誰にも見せないスケッチ(ネーム)にこそ、実は純粋な芸術が宿っているのかもしれません。ただそこに完成された美を見出すことは難しく、鑑賞者も存在しません。出版社は完成原稿=入稿データだけを求めます。未完成な状態に鑑賞者がいるとすれば、その作品が産業として大成功した場合だけです(ジブリ美術館の絵コンテ集の刊行、展示など)。

クライアントワークの中にも芸術性は宿ります。しかしそれは純粋な芸術とは言えません。作品の目的が「芸術であること」ではないからです。目的を設定するのはどこまでいってもクライアントであり、創作者は最終決定権を持ちません。マンガ連載の打ち切りや、商業映画のファイナルカット権をイメージすればわかりやすいでしょう。クライアントワークが利益を追求するのとは逆に、純粋な芸術はビジネスにしばられず、ただそれが芸術であることを追求します。「クライアントの役に立つこと」は、純粋な芸術性を減退させます。

長くクライアントに奉仕した優秀なデザイナーが、晩年ギャラリーで自己表現的な個展を行うのは、企業に捧げた人生に対する一抹の後悔のせいかもしれません。逆に誰にも知られず制作され、他界し、作者の死後初めて発見された作品群は、人生の中で評価や対価を求めない純粋な芸術行為といえるでしょう。ラスコー洞窟や、アルタミラ洞窟の壁画は、美術史以前の表現であり、クライアントにも神にも捧げられず、意図や媚びが全くありません。100パーセント純粋な芸術です。

ここまで考えると、教育や仕事、育児、日々の暮らしにそこ純粋な芸術性は宿る気がしてきます。しかし、それは純粋な芸術と違い、具体的に役に立つものです。つまり芸術のための芸術ではありません。公務員をやめてインディペンデントなラーメン店を始める行動は、純粋な芸術の追求にも思えます。しかし、飲食業には「空腹を満たす」役割があるため、やはり純粋な芸術にはならないのです。純粋な芸術は原則として、誰の役にも何の役にも立ちません。ただ、芸術であることだけを目指します。

シンプルに考えましょう。ある創作者が一生のうちに生み出す作品の総量から、クライアントワークを取り除けば、純粋な芸術だけが残るはずです。

純粋な芸術(a)=創作の総量(Works)−依頼仕事(Client work)

a=W−Cw

例1)ヒャダイン(前山田健一)の場合

優れたクライアントワーク(提供曲)が膨大にあり、その反面本人名義のアルバムは一枚。相対的に、純粋な芸術の量は少ないということになります。しかし音楽家としての仕事の素晴らしさ、独自性、革新性は疑いようがありません。tofubeatsもこれに類似していると言えそうです。しかし清竜人になると、自分自身がクライアントと同化すること(清竜人25になる)で主体となり、純粋な芸術性が大きく回復されます。

例2)ヘンリー・ダーガーの場合

死後に膨大な作品が発見されたケースで、クライアントワークが一つも存在しません。依頼がゼロなので、残された作品の全てが純粋な芸術になります。

例3)北野武『その男、凶暴につき』の場合

前任監督がプロジェクトを降りたことにより、北野武の初監督作となった作品。アクシデントあるいはハプニング的に監督を担当した経緯により、監督業のクライアントワーク性は減退します。俳優としてのキャスティングを差し引いてもなお、純粋な芸術性は強く残ります。アクシデントが純粋な芸術性を高める理由については後述します。

例4)高校野球の場合

高校球児は給料をもらっていないため、運営が学校法人であってもクライアントワークになりません。アマチュアスポーツは、一見100パーセント純粋な芸術行為に見えます。しかし目的は「勝利」なので、芸術だけを目的とした純粋な芸術にはなりません。スポーツや戦争、対戦ゲームは、勝利を目的とするため純粋な芸術にはなりにくく、しかしプレイの中に芸術性が発生する余地はあります。

例5)『衣・食・住・音』の場合

サケロックを輩出したレーベル「カクバリズム」主催者の著書で、ユーモアと謙遜を持って「衣食住の後にくるもの」「共にあるもの」としてインディペンデントな音楽を位置付けた一冊。しかし、それが商業音楽ではなく「純粋な芸術」ならばタイトルは「芸術>衣・食・住」となるでしょう。純粋な芸術性は生活や住居、家計や社会を破壊してもなお優先されます。

【Chapter1-2】純粋な芸術の割合(a)%=純粋な芸術(a)÷創作の総量(W)

計算式1「a=W−Cw(創作の総量−クライアントワーク)」を用いて「純粋な芸術」の量を算出できれば、おのずと、純粋な芸術の割合「a%」を求めることができます。純粋な芸術を、創作の送料量で割ればいいのです。その人が何パーセント純粋な芸術家であるか、その割合が判明します。

クライアントワークを手がけながら、同時に純粋な芸術活動に勤しむ場合は、純粋な芸術の割合が50パーセントになるでしょう。大学教授をしながら週一で創作に勤しむ芸術家の場合は、収入比率を考慮すると10パーセントくらいでしょうか? 依頼仕事が多ければ多いほどパーセンテージは下がり、貧しいほどパーセンテージは上がります。

純粋な芸術の割合(a%)=純粋な芸術(a)÷創作の総量(Works)

計算式1-2 a%=a÷W

例1)クリスチャン・ラッセンの場合

仮にラッセンの純粋な芸術(一点の絵画を描くこと)の総量を1、販売を目的とした複製物の総量を100としましょう。「a%=a÷W」の計算式に当てはめると、1÷100=0.01。1パーセントの純粋な芸術性が算出されます。1パーセントとはいえ純粋な芸術であることは事実です。アールヴィヴァン方式でシルクスクリーンなど販売物の点数を増やせば増やすほど、TVに出て顔が売れれば売れるほど、純粋な芸術性の割合はさらに収縮していきます。

(ちなみに、ハイライト+リレーションズ開催時、perfume衣装展と共に開催時期が重なっている原田裕規・著ラッセン論、素晴らしい著書です)

例2)尾田栄一郎『ONE PEACE』の場合

『ONE PEACE』はアニメやゲームを含めると、計算式の分母となる創作の総量が巨大すぎるため、アートプロジェクトを立ち上げても、そのパーセンテージは小数点以下になります。つまり、超ヒット作であるがゆえに、純粋な芸術を認識できないほどに、分母(仕事の総量)が大きいのです。表現の質ではなく単に量の問題です。巨大な売り上げは、ポップカチャーの理想でありマンガ産業の最大値ですが、そのため作者もハンドリングできない領域が常に発生します。芸能人が行う美術展やブロックバスター展も同様です。有名であることは、純粋な芸術に無関係であるばかりか、それを阻害することもあります。

例3)芸能人のアート展

香取慎吾『WHO AM I?』や大野智『FREESTYLE 2020』など人気芸能人がアートに挑む時、圧倒的な集客と話題性は裏腹に、その活動や作品が「美術史」に刻まれることはほとんどありません。芸能人としての活動の総体があまりにも巨大すぎるため、描かれた作品が仮に純粋な芸術であったとしても、その割合は著しく小さくなります。全活動で割ると、数値化されないほどに小さなものになるはずです。

同様に、今回の展示について「西島は商業マンガの刊行点数が多すぎて芸術家の活動とは思えない」という疑いは発生するはずです。

【Chapter 2-1】純粋な芸術(a)=発生した金額−クライアント予算

広島市現代美術館「ハイライト+リレーションズ」は、膨大な美術館の収蔵作品とゲストアーティストとして現代の作家の個展を並べることで、意味を持たせる企画です。

年間の展示スケジュールを見ると、同時期に美術館で開催されているのはアイドルPerfumeの巡回衣装展「Perfume COSTUME MUSEUM」。純粋な芸術の計算式は横に置き、「対Perfume」として思いついたのは「秋葉原ネオグラフィティ スーパーディアガール」の実物展示でした。メジャー事務所に所属し、時にアート的とも評価されるPerfumeに対し「マイナスからのスタート舐めんな」の精神で2011年当時の地下アイドルの心意気をぶつける試み。衣装展の観客にもこの文脈もきっと伝わるはずと考えました。

「面白いアイデアだと思いますが、まずは作品を見たい」という担当学芸員の申し出により、5月某日秋葉原ディアステージのシャッター前に関係者が集合。結果的には、シャッターを外すことがとても困難であること、仮に移送できた場合も展示予算をほぼ使い切ってしまうことが判明し、この作品の実物展示は却下となりました。冷静に考えると提案の時点で「コレクション+リレーションズ」の意味よりも開催時期の重なる「対Perfume」の意識が先行しています。

ともあれ、久しぶりに再会した完成から10数年も経つ「秋葉原ネオグラフィティ」は、純粋な芸術にも、厳密な意味でのグラフィティにも属さない、不思議な作品だなと改めて感じました。これを【Chapter1-1】の計算式で考えてみましょう。

純粋な芸術(a)=創作の総量(Works)−依頼仕事(Client work)

計算式1-1 a=W−Cw

店舗「ディアステージ」からの依頼である以上、「秋葉原ネオグラフィティ」は明らかにクライアントワークです。許可を得ているため、グラフィティアートが本来持つ非合法さ(イリーガル)も失われているので、純粋な芸術性は大きく減退しています。クライアントがいる以上、屋外(ストリート)でそれを行なっているだけで、イラストレーションの請負いと大差はありません。

しかし、そのグラフィティ制作費、報酬を支払うのはディアステージではなく、それを支え応援するファンでした。ファンたちはシャッターに描かれる「応援メッセージ」を一口いくらかで購入し(文字の大きさ、配置の優先順位が金額により変動)、グラフィティが完成した後に、そのメッセージは完成した絵を覆い隠すように作家の手によって描かれました。クライアント予算は0円、グラフィティという行為をファンが信用してくれて初めて報酬が得られるという、クライアントワークなのに予算ゼロという珍しい関係性が発生しました。

これに従って、予算面から純粋な芸術性を算出する計算式が以下です。

純粋な芸術(a)=発生した金額(Sales)− 予算(Budget)

計算式2-1 a=S-B

作品自体の売り上げ(あるいは購入額)からクライアント予算を取り除くことで、純粋な芸術性を計測することができます。今回は、クライアントの予算は0円なので、ファンから得られた寄付がすべて芸術の価値となりました。記憶では確か約30万円強。「芸術作品が売れた」という実感はないものの、クライアントワークとは異なる形での対価が発生したという不思議な実感。また、制作時から13年が経っておりエイジングやロストテクノロジー化による価値の上昇(【Chapter4-2】で後述します)が発生していると考えられます。

大規模予算をかけたオリンピックの式典や大作映画が、必ずしも素晴らしいものばかりではないように、多すぎる予算は時に純粋な芸術性を減退させます。反対に、少ない予算でそれ以上の感動が得られる場合、純粋な芸術性や感動は飛躍的に増大します。

例1)映画『マッドマックス サンダードーム』の場合

低予算映画として始まり、2作目で十倍の予算を獲得し大ヒット、さらなる予算をかけて制作された3作目は、しかし過去作並みの評価は得ていません。計算式「a=Sales − Client Budget」に当てはめて考えると、かけた予算がセールスを下回り、純粋な芸術性がマイナス値になったと算出されます。反対に低予算映画に輝きを感じるのは、クライアント予算(Cb)が少ないのにそれを上回る感動がそこあるからです。

例2)「Perfume COSTUME MUSEUM」の場合

Perfumeにはライゾマティクス、MIKIKOら数多くの創作者が関わり、全体的には最先端のメディアアートのように見えます。しかしPerfumeは芸能事務所に所属しているため、その活動は芸能の範囲に収まり、巨大なビジネスを目的としています。公演やプロダクトは総合芸術として素晴らしく、ゆえに衣装やダンス、映像や音楽を個別の芸術表現として切り出すことは可能です。それでもなお、大手芸能事務所から予算が出ている以上は、それを差っ引いて計算する必要があります。

(西島筆によるMIKIKO先生だ〜〜〜っ)

例3)けものフレンズの場合

明らかに予算が少なそうに見えるのに、大きな感動を得られた場合、衝撃とともにその作品の純粋な芸術性は増大します。鑑賞者は、意識下で予算規模(バジェット)をイメージし損得を考えています。B級グルメや、インディーバンド、弱小球団の逆転劇も同様です。『けものフレンズ』における監督への称賛と、権利者・原作者(ステークスホルダー)へのディスは、プロ野球で例えるとルーキー選手を応援しつつ、オーナー企業を憎む心理に似ています。老舗ギャラリーを憎み、そこに所属した新人芸術家を応援する心理にも似ています。

例4)東京都プロジェクションマッピング事業

東京都庁のプロジェクションマッピングが、都の膨大な予算ではなく、もしインディーゲーム作家一人の無償の仕事であったなら、計算式上作り手は賞賛されるはずです。

【Chapter 2-2】純粋な芸術(a)=クライアントワーク(Cw)×逆行(Re)の二乗

岡本太郎「太陽の塔」のように、クライアントワークであっても、その依頼をずらす、反抗する、ひっくり返す、つまり「逆行=Reverse」することで純粋な芸術性は増大します。クライアントであれ、政府や学校であれ、体制に反対することはコントラストを生み、熱狂的に支持されがちです。逆にクライアントに対して従順な表現はインパクトが薄く忘れられがち。太陽の塔に対して丹下健三の大屋根の印象は(建築的価値は横に置きつつも)薄くなります。

「絵なのに写真みたい」「日常食なのにメガ盛り」「デザイナーズブランドなのにホームレス風」「絵を描かない絵画」「出さない手紙」など、この現象は純粋な芸術以外の場所でも、その現象は多く見られます。クライアントへ逆行を計算式にしてみます。

純粋な芸術のインパクト(a)=クライアントワーク(Client work)× 逆行(Reverse)の二乗

計算式2-2 a=Cw x R2

クライアントや体制への「逆行」(Reverse)は安定したビジネスには結びつきませんが、強いインパクトを残します。純粋な芸術とは異なりますが、起こるはずのない事故、自然災害、暴力、暴動、戦争などが強く心に残るのも同じ理由です。パンク、ロック、ヒップホップなど、音楽の場合「反逆者」「反社会的」なムードがその音楽価値を増大させるのもほぼ同じ現象ですが、それを宣伝や興行として利用しビジネスを加速させるやり方もあるため検証が必要です(例、ファッションパンク、ヒール役など)。

余談ですが、この逆行の心理は賭け事(ギャンブル)などのゲーム性にも近い部分があります。大穴(ダークホース)という誰にも期待されていない存在が、事前予想に反して勝つこと。ギャンブルは儲けることが目的なので純粋な芸術ではありませんが、映画興行ランキングや今期の覇権アニメ予想、音楽チャート、Youtubeの再生数、スタートアップ企業の資金調達額などに人々が熱狂する理由に、逆行、そしてギャンブル性があります。これについては稿を改めます(【Chapter 7-1】)。

クライアントワークの中に逆行を持ち込むことができれば、創作物の純粋な芸術としての度合いは増します。わかりやすく言えば、「依頼を引き受けた上で、求められていないことをする」ということです。

膨大な予算を得て求められるままクライアントワークを実行したところで、それはクライアントに対して有能なだけであって、純粋な芸術のインパクトはゼロです。もちろん、純粋な芸術の価値はインパクトだけに宿るものではありません。

例1)国立西洋美術館の場合

和やかなはずの展覧会内覧会において、美術館のコレクションに関連する企業の紛争への加担を糾弾する抗議行動は、強いインパクトを残しました。西洋美術館で現代アートを展示することの意味、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」という展覧会名へのアンサーにもなっているため、美術館側も困り顔をしながら、内心嬉しかったかもしれません。

例2)岡本太郎「太陽の塔」の場合

大阪万博で行われること、そのすべては国家規模のクライアントワークですが、「太陽の塔」は万博のテーマ「人類の進歩と調和」に対する、合法的なアンチテーゼです。万博に異論があるならボイコットすればいいわけですが、そうではなく、クライアントワークを受け入れつつ堂々と反対するという純粋な芸術の実践です。「座ることを拒否する椅子」も椅子の本分(役割)から見ると、逆行そのものです。

例3)お金を燃やす場合

誰もが等しく欲しがるはずの紙幣を燃やす行為は、強い逆行のインパクトを残します。『ダークナイト』のジョーカー、あるいはハウス・テクノ系ユニット「KLF」。しかしこの逆境は資本主義で満たされた世界での反逆性なので、お金の存在しない環境では純粋な芸術とは思われません。芸術の時間をラスコー洞窟から考えると、お金を燃やしたところで大きな意味はないはずです。

カンボジアのポルポト政権が首都プノンペンを奪取し、最初に行ったのは銀行の破壊でした。しかしこの行為は共産主義国家の達成が目標なので、純粋な芸術とは違い、政治行為に留まります。純粋な芸術は政治にも左右されず、ただ芸術であることだけを目指します。

例4)向井秀徳『三栖一明』の場合

音楽家の自伝のようでいて、本のタイトルは活動に並走してきたデザイナーの名前。自伝を求められ、求められたことを書名からして行わないことで、純粋な芸術性が増大した奇書です。音楽家側からの無茶振りの誠実な受け手というデザイナー(表現と受け手を仲介する存在)の立場もクリアになります。

例5)カニエ・ウエストの場合

学歴がいっそ邪魔になるヒップホップゲームの中で「大学中退」というタイトルをつける、急に神を名乗る、「ye」に改名する、発言によりスポンサーから孤立する資産を失うなど、カニエ・ウエストほど「逆行」を実行し続ける音楽家は現代にいません。世に数多いるラッパーがカニエほどには芸術的に見えないのは、本人のアート趣味の違いというより、単に彼らが「順行」だからでしょう。お騒がせ、炎上、そのすべてが、倫理や正しさはともかく、計算式上では純粋な芸術性を大きく強化します。

例6)「別に」における沢尻エリカの場合

主演映画のPRの舞台で「別に」とプロモーションと真逆の素っ気ない態度をとることは、「逆行」そのものです。その反逆的行為は、映画制作の出資者にかしずく他出演者や監督と比べ、はるかにかっこよく見えます。誰も得をしない行為なので純粋な芸術性は高く、ゆえに多くの人々に忘れがたい出来事として記憶され、ミーム化(電気グルーヴ『モノノケダンス』MVなど)しました。

(ミームの一例、ヒョウ柄ワンピにサングラスというスタイリングの忘れがたさよ・・・)

例7)チェ・ゲバラTシャツの場合

逆行としての輝きは、パンクス、不良、野党、反対派、反逆者、革命家、ほぼ全てに共通します。バットマンよりもジョーカー、与党より野党、巨人でなくタイガース、これらに共通するのは芸術以前の「逆行の美学」とでも呼ぶべきものです。キューバの革命家チェ・ゲバラがアイコン化して現在もなお魅力を放つのは、彼が革命家であればこそです。体制側になった毛沢東、スターリンのTシャツはそれほどには売れません。

【Chapter 2-3】純粋な芸術性(a)=役に立たなさ(Useless) × 迷惑(Trouble)

純粋な芸術は、ただ芸術であることだけを目指します。それ以外に目的はありません。クライアントワーク(依頼された仕事)が純粋な芸術になりにくいのは、あまりにも世の役に立ちすぎるからです。

芸術は、価格、資産価値で語られがちです。しかし、今日のような高度な資本主義社会が整う以前から芸術が存在する以上、芸術を測る尺度は金銭的価値だけとは限りません。プライマリーにせよセカンダリーにせよ、芸術に金銭的な価値が与えられるのは、それが資産運用や投資の対象として資産家の役に立つからです。また、特に公的な美術館は、美術作品を収蔵し未来へ受け継ぐ行為が、市民、県民、国家の役に立っているという認識があります。

冒頭で、暫定的に定義した純粋な芸術の定義を、再び記します。

・芸術だけを目的とし、それ以外には役に立たない

・芸術以外に従わない

・資格や免許がなく、国籍や身分を問わず、誰にでも行うことができる

・人間よりも、芸術は自分自身の芸術性を理解している(new!!)

広島市現代美術館のリニューアル改修工事費用は、トータルで21億円だそうです。芸術、そしてそれを収蔵する美術館も含めて考えると、それはあまりにも巨大で扱いにくく、保存にも移送にもお金がかかる存在です。コレクターを除けば、芸術作品は人間にとって「迷惑」とすら言えるかもしれません。介護施設で働いた経験がある美術家・梅津庸一の言葉に「美術は迷惑をかけるもの」「ミュージアムのヘルスケア」というものがあります。湿度を保ったり修繕を施したり、芸術作品や美術館へのケアの必要性は、人間に対する介護に似ています。

(過去、西島は、梅津さんの企画展「パープルーム大学付属ミュージアムのヘルスケア」に作家の一人として加わっています。この展示では、音楽と絵画を展示、音が迷惑だったと思います)

逆に言えば、人間ではないのに人間よりも手厚く介護されているのが芸術作品です。ケアが必要でありながら、芸術作品自身は意思疎通のできない存在です。丁重に扱われているにもかかわらず、お礼も言いません。

人間ならば、労働や社会貢献、あるいは政治参加など、生活の中で「誰かの役に立っている」という実感を得やすいです。一方、人間でない芸術は投票権すらないので役にも立ちません。。つまり、考えれば考えるほど、芸術は無意味で役立たずなのです。そしてそれゆえに人間以上にケアされているわけです。

その重度の役に立たなさ、迷惑さこそが、芸術を芸術たらしめています。計算式はこうなります。

純粋な芸術(a)=役に立たなさ(Useless)× 迷惑(Trouble)

計算式2-3 a=U x T

「役に立たなさ」に「無意味さ」を掛け合わせれば、クライアントワークのマイナス領域が発生し、強力に増幅された「役に立たなさ」「ケアの必要性」だけが残ります。全く役に立たないのに、大切にされ、そこにある。それが純粋な芸術性を証明します。

例1)「パープルーム大学付属ミュージアムのヘルスケア」の場合

美術は迷惑をかけるもの、という試論を実践している梅津庸一企画による展示。西島はここに過去に制作した絵画作品2点と、音楽「ここで逢えたら〜常陸太田市郷土資料館館歌」(2018)で参加しました。このテーマソングは、依頼されたものではなく、押しかけで一方的に制作したもの。入り口で鳴り続けるサウンドは「迷惑」でしょうし、その後「館歌」として正式採用されたという話も聞きません。つまり役に立たず、かつ迷惑。ゆえに純粋な芸術度は高いです。2021年以降はサブスクリプションで世界配信されていますが、ほとんど再生されていません。でもこれもまた「役に立たないこと」の証明ですね。

(MVは、結構グッとくるものがあると思うのですが・・・)

例2)アートアタック(環境活動家による美術館での抗議行動)の場合

環境活動家などの団体が、美術館への抗議として絵画にペンキやケーキを投げつける行動が目立っています。過激派による文化的遺産の破壊行為を残念に感じる芸術愛好家は多いと思います。

しかし、計算式に照らし合わせると理解はできます。化石燃料や税金の無駄遣いに抗議するのは、「芸術作品より私たちをケアしてほしい」という切実なメッセージです。人間による芸術作品への嫉妬と言えるでしょう。

また、世界的名画に投げつけられたペンキやケーキ(ジャクソン・ポロック的?)が結果的に描き出した図像が、新しい芸術になる余地もあるでしょう。その場合、活動家は芸術家になり、ケアされる側へと反転するかもしれません。

例3)広島市現代美術館の長期改修工事の場合

改修費21億円。しかし今のところ過激な抗議行動は起こっていません。

例4)バーミヤン大仏遺跡の破壊の場合

戦争は略奪と破壊を伴う行為です。ルーブル美術館にせよ大英美術館にせよ、そこにあるコレクションは侵略戦争により略奪されたものといえます。作品を奪うのではなく、戦争の中で破壊するケースもあります。これも広義には「アートアタック」の一種と言えるかもしれません。

また、「取り返しがつかないこと」「不可逆性」「作者の死」「作品の死」は、むしろ純粋な芸術性を高める場合があります。これは章を改め【Chapter 4-2】で説明します。

例5)「花粉濾し器」の場合の場合

梅津庸一の陶芸立体作品、「花粉濾し器(かふんこしき)」は、アートの粒子が花粉のように舞っているというロマンチックな推論を前提に、それを濾し取り、純化(研ぎ澄まし)する機械だと思われます。

でも電源スイッチも見当たらないし、網目もスカスカ、使い方も不明。役に立ちそうにありません。ゆえに完璧に純粋な芸術として成立しています。

6)マルセル・デュシャン「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(大ガラス)」の場合

二つのパートに分かれている、ガラスが割れたけどそのままでいいということになった、別に説明書がある、など、解説されればされるほど、解読できない機械で、結局何の役にも立ちません(少なくとも何かの役に立っているところを見たことがありません)。見るからに保存=ケア費用も膨大そう。

鑑賞者、批評家、あるいは作者自身も、これが何かわからない。でも「大ガラス」自体は自信満々に「それ」を知っていそう・・・という意味で、純粋な芸術作品の最高峰だと考えられます。

例7)ラスボス小林幸子の紅白衣装の場合

人間を超越するほどの巨大な衣装は、服としての機能を超越し役に立たず、誰のために巨大化した目的も不明です。「人間を超え、ただ服がそれを求めた」と考える方が合理的で、そう考えると純粋な芸術そのものです。紅白衣装が役に立たない純粋な芸術である一方で、小林幸子本人は被災地へのボランティアや支援活動(人の役に立つ行為)を行いっています。

【Chapter 3-1】純粋な芸術a=創作のための担当パート(Works)÷作家の人数(Staff)

広島市現代美術館「コレクション展2024-III ハイライト+リレーションズ」にいたる道筋を振り返ってみます。そもそものきっかけは、2020年12月〜2023年3月まで美術館が長期改装工事に入った間、美術館活動を伝える広報として公式休館キャラクター「むだいさん」(旧「無題さん」は、2024年12月21日以降は「むだいさん」に改名)を作ったことが始まります。

序章で述べた通り、原則として作家一人によって制作されるマンガは複合的な表現であり、キャラクターデザイン、性格設定、物語、演出など、様々な要素が一気に表出するアートフォームです。それは常に売上げ(ビジネス)に紐づけられるため、マンガは基本的には純粋な芸術ではありません。

【1】長期休館中の美術館を外部にPRするキャラクターをデザインすること。

【2】美術館収蔵作品(コレクション)と作家を紹介するマンガの執筆すること。

依頼内容はこの二つでしたが、それを実行するにあたり「むだいさんという名前」「むだいさんは無口」「男でも女でもなく、でもそれを特に説明しない」「現代アートの声が聞こえる特殊能力」「建築家・黒川紀章の建築物が自家用車」など、絵画やデザインに留まらない要素が自動的に発生しました。これは、単にデザインとしてのキャラクターの図像だけでなく、最終納品形態がマンガであったことに起因します。マンガに着地させるために、コンセプトや物語、キャラクターの口癖や傾向が自動的に生成されるのです。これを、「キャラクター設計」「キャラクター開発」と呼んでいます。

この半自動的な設計作業は、純粋な芸術の基準では測りにくいものです。絵画でも、彫刻でも、デザインでも、テキストでもなく、事象とも呼びにくい、総合的で謎めいた領域です。キャラ設定、テーマ、見立て、コンセプト。それを設計するためだけに、広告代理店は膨大なスタッフを動かし巨額の費用を使います。美術館においては学芸員がそれを担当する場合もあります。マンガというきわめて奇妙な表現は、広告代理店や専門家が行うべき分業を漫画化個人作業の中に呼び込んでしまうのです。複数人分の仕事を一人でまとめて手がけてるイメージです。

「むだいさん」を計算式化すると

a=創作のための担当パートの数(Part)÷作家の人数(Staff)

計算式3-1 a=P÷S

「無題さん」の場合、a=複数の役職5(企画、イラスト、マンガ、ストーリー、演出)÷ 一人」になるので、5÷1=5。純粋な芸術性は強化され5ポイントとなります。

しかし「無題さん」のマンガ自体依頼されたものであるため、仕事全体としては100%クライアントワークになります。クライアントワークの中に収まる純粋な芸術性が「5ポイント」だとしても、しかしプロジェクト全体としてはあくまで広報です。

なお、このキャラクター設計・開発という不思議な行為は、今回の展示のタイトル「キャラクターの展開図/Character Development」に発展します。

例1)宮崎駿の場合

宮崎駿作品には多くのアニメーションに見られる「キャラクターデザイン」「メカデザイン」などのクレジットが見当たりません。「脚本」すら完璧に仕上がったものは事前には存在せず、アニメーションを制作しながら「絵コンテ」の状態で決定するそうです。作画作業にも制限なくアニメーターとして介入します。専門のセクションを敷いた分業制に頼らず、個人で多くの領域を横断的にまとめ上げることで、合理的に制作される一般的なアニメ作品群にはない、濃厚な純粋な芸術性が発生しています。

a=10(キャラデザイン、メカデザイン、脚本、コンテ、原画、作画監督、作詞、ロゴデザイン他)÷宮崎駿1=10ポイント

例2)ベッドルーム・テクノの場合

音楽的な素養、楽器演奏能力、予算は必要とされず、スタジオも演奏家もプロデューサーも不要。シンセサイザーとシーケンサー、PCを用いて寝室で音源制作、マスタリングまでが完結する90年代の音楽制作のスタイル。横断的な個人作業により、手続きや修練を無効化し、純粋な芸術性が宿ります。エイフェックス・ツインや彼のレーベルREPHLEXはその代表です。

例3)SSWの場合

シンガー・ソングライターは歌い手と作詞・作曲者の合体です。歌、作詞、作曲を1とすると、SSWの場合a=3÷1で3ポイント。これが演歌歌手のように歌唱のみを担当する場合、a=1÷1=1ポイントになります。歌手から見た場合、SSWはその3倍の純粋な芸術性が発生する計算になります。劇伴も自分で作る映画監督ジョン・カーペンター、監督だけでなく音響のディレクションまでを手がけるデヴィッド・リンチ、トラックを制作しつつラップもするラッパーPUNPEEらの強みも、同様の理由です。演歌歌手の八代亜紀が趣味として絵画に勤しんだのは、歌手業が研ぎ澄まされた「芸」ではあっても純粋な芸術とは違うという自覚からくるのかも知れません。

例4)伊丹十三の場合

伊丹十三は俳優で文筆家で、デザイナーで、CM制作者で、映画監督です。活動は多岐にわたりますが、その目的や作品のジャンルはバラバラ。不思議なことに、結果としては純粋な芸術性が薄まって感じられます。多様な才能が劇場長編アニメーションという一つの要素に集約される宮崎駿とは、だいぶ違います。一つの作品に対して、複数のパートを一人が担当することは、純粋な芸術性を高めますが、目的の異なる複数の仕事(複数の作品)を並行して引き受けることは、器用さや有能さが証明されるだけで、純粋な芸術性から遠いてしまうのです。伊丹十三が知的で創作意欲旺盛で優れた創作者であることは間違いありませんが、純粋な芸術家としては捉えにくくなっています。

例5)資本系ラーメンの場合

均一なスープを工場で製造、スタッフはすべてアルバイト、内装やロゴのデザインはテンプレ、すべてが分業化しマニュアルに基づいてフランチャイズ展開するセントラルキッチン制度は、全国の支店へ安定した味届けるサービスとしての合理性はありますが、ラーメンを作るための工程がバラバラにされていることで、雑味としての純粋な芸術性が入り込む余地を残しません。

資本系ラーメンの反対にあるのが「町中華」です。スープ作り、麺製造、麺茹で、盛り付けなど、工程の全てを一人で担当した方が、非効率的ですがその人、その地域ならではの土着的な独自性が発生します。年老いた舌で作れられたラーメンが例え不味かったとしても、替えのきかない別の価値が発生します。

例6)WEBTOONスタジオの場合

フルカラーで縦読み、アニメのような高クオリティを掲げるWEBTOONは、企画、ネーム、キャラクター、着彩、背景など、本来は一人でも制作可能なマンガに対してアニメ同様の分業体制を敷きます。分業によって小分けにされた印税配分は個人制作よりも遥かに少なく、作り手は関わった作品を決して「自分の作品」と思えないでしょう。個人制作という商業マンガの利点をすべて剥ぎ取り、運営会社が利益と権利を旧来の出版の「著者」より多く持っていこうという搾取構造がWEBTOONだとしたら、そこから純粋な芸術が生まれることはなさそうです。

【Chapter 3-2】純粋な芸術性(a) = 0 = Aw(芸術労働)

【Chapter 3-1】で述べた計算式a=P÷Sは、要は少ない人数で多くの工程を手がけた方が純粋な芸術性が増大し、多くのスタッフが動員されそれぞれが分断されたパートを受け持ち全体像が見えなくなると、純粋な芸術性は減退するという計算式でした。

少数精鋭で作るインディー映画や、個人制作ゲームと、大企業のメジャー映画、メジャーのゲームにも同様のことが言えます。基本的に関わる人数が多いことは、プロジェクトが産業であることを証明し、多くの人々を「食わせている」(芸術には無関係な評価軸です)ことで、純粋な芸術を減退させます。

一方で、アンディー・ウォーホール「Factory」や、それをお手本にした村上隆「カイカイキキ」ように、ビジネスと純粋な芸術性を両立させるスタイルもあります。株主や出資者のためではなく、純粋な芸術のためだけに会社を経営すれば、会社経営それ自体が純粋な芸術を目指すことになります。その意味で、売り抜けて悠々自適に暮らすことを目的とした起業家と、彼らは全く異なります。ウォーホールや村上隆が膝を折ることがあるならば、それは純粋な芸術のためだけなはずです。

一方、「純粋な芸術を作り出す工場で働く人間」は、どれほど優れた技術を持っていようと純粋な芸術家にはなりません。ウォーホールはFactoryのスタッフを「Art Worker」と呼びました。つまり芸術の労働者です。労働者は給与を保証されている反面、一切の権利を持つことはできません。それが欲しければ独立するしかないのです。よって式(もはや計算式ですらありませんが)は以下になります。

a = 0(無)= Aw(アートワーカー)

計算式3-2 a = 0 = Aw

アートワーカーの純粋な芸術性はゼロなのは、雇用主が純粋な芸術家であっても労働者という雇用関係がある以上、その状態では芸術家になれません。制作スタッフだけではなく、例えば芸術家の隣にいてもプロデューサーやマネージャーが純粋な芸術家でないことと同じです。

ある芸術家が立ち上げたスタジオに勤務する創作者は、勤務している時点でアートワーカーとなり純粋な芸術ではなくなります。直ちに辞表を出すか、アートワーカーであること=純粋な芸術家ではないこと受け入れ、労働に精を出すべきです。修行期間と考え、技術を磨くこともできます。アートワーカーであることを法に定められた「労働」と考えるか、無法な「丁稚奉公」と考えるは、芸術家を目指す者にとって大きな分かれ道となるでしょう。

一方、いわゆる作家業、マンガや音楽出版レーベル、最近ではインディーゲームなどの広義の「出版(Publisher)」を経由した作品発表は、著者として制作者が「外部」に置かれることで、雇用や労働者ではない中間的な芸術領域と言えます。出版社が生活を保障しない代わりに、著者は絶対的な著作権を持てます。しかし完全に独立したなイニシアティブを持つわけでもありません。

伝統的な出版社が原則的に「作品を内製しない」ことは、産業全体から見るとむしろ珍しく、興味深い現象です。

例1)芸術家による会社運営業の場合

独立した芸術家が、創作とともに会社経営を行うことがあります。求道的でピュアな芸術家像を基準に考えると、作家がビジネスに転んだように見えますし、経営は創作と異なる頭脳を使うため大変そうです。しかし、最終目標が純粋が純粋な芸術である限り場合、会社経営もまた創作の一部となり、純粋な芸術は損なわれません。むしろ強化されます。アンディー・ウォーホール「Factory」、村上隆「カイカイキキ」、施井泰平「Startbahn」などががこれに当たります。

比べられる規模ではないですが、西島の場合は「島島」としてのレーベル運営&電子出版業がそれに近いです。

例2)チームラボの場合

美術メディアで紹介されることもあるため誤解を生みやすいですが、チームラボの純粋な芸術性は低いです。チームを名乗ることで、芸術家の主体や思想は無効化され、ビジネスに従って最適化されたクライアントワークを実行する自動装置です。wikipediaには「デジタルコンテンツ制作会社」とあります。イベントを盛り上げる、お祭りを発生させるという意味では万人の役に立っていますが、そもそも純粋な芸術は役に立たなくてよいものです。万人の役に立つことを証明する分だけ純粋な芸術性は減退します。

チームラボと同列に並べられる存在にライゾマティクスがあります。真鍋大度の際立った芸術性と、チームラボにも似た下請けチームとしてのビジネス性が乖離した結果なのか、会社は分裂しています。つまりライゾマティクスは純粋な芸術性とクライアントワークとの矛盾に気づき、それは半々であると結論付けたのだと想像できます。

例3)千葉雄喜「チーム友達」の場合

チームと言いながら、それは方には縛られない自由自在な集合体です。ここにあるのは100パーセント純粋な芸術表現です。

しかし、それがミーム化を経て100%のクライアントワーク(広告)「チームクセ旨!」になった途端に、その純粋な芸術性は失われ、ゼロになります。広告費と純粋な芸術性は交換され、残念ながら長期的には本体「チーム友達」の芸術性をも削るかもしれません。

チームクセ旨!#teamkuseuma pic.twitter.com/5cvIWyMkxR

— カップヌードル (@cupnoodle_jp) July 26, 2024

(チーム友達の影響下にある「俺たちなに? あ? キューブこけし」という曲。クライアントはいないけれど?)

例4)アートコレクティブの場合

Chim↑Pom from Smappa!Group、カオス・ラウンジ、パープルーム。アートコレクティブと呼ばれる芸術集団には雇用関係がなさそうです。現場作業に従事しても、彼らは労働者と雇用主のような主従関係に置かれることはなく、アートワーカーにはなりません。その意味で「チーム友達」にも似ています。アートコレクティブは町内会の自警団にも似ていますし、PTAや村祭りの運営にも似た、法律の外にある"つながり"です。

カオス・ラウンジが「合同会社カオスラ」になったように、アートコレクティブが法人化するとき、その芸術性がやや薄まるように感じられるのは、その活動が完全に法の下に置かれるからです。純粋な芸術は、役に立たず、ただ芸術であることのみを志向するため、国や法律に従うことを求めません。節税や納税の取りまとめは、国家に対する誠実さの証であり、芸術には無関係です。また「法人」になることで、訴訟の対象になる場合もあります。

5)スーパーボランティアこと尾畠春夫さんの場合

雇用関係にない、法の下に置かれていない、給料をもらっていないという点で、純粋な芸術であるかどうかは不明ながら、彼が並の芸術を超えた「ヒーロー」であることは確かです。

義は時に法を超えます。しかし純粋な芸術は「義」「不義」も意識しないかもしれません。自然災害それ自体が人間を気にしないように。

【Chapter 4-1】純粋な芸術性(a)=作品(Work)÷エディション数(Ed)

流行作家は、毎年、毎シーズン大量の作品を世に放ちます。しかし、原則として純粋な芸術の価値は作品数が少なければ少ないほど高まります。点数が多くあればあるほど、流通すればするほど、それはビジネスをしていることの証明となり、ビジネスの先には必ずクライアントやマーケットが存在するからです。これは【Chapter 1-1】【Chapter 1-2】で触れたクリスチャン・ラッセンや、尾田栄一郎の問題に似ています。

「計算式1-1 a=W−Cw」をイメージしながら作家の一生を考えると、その一生が短かければ短いほど、純粋な芸術性は高まります。なぜなら、生涯のうちに生み出せる作品の量が少なくなるからです。長く安定して作品を生み出すことは経済的安定つまり「保守性」を証明するので、結果的に純粋な芸術性を減退させます。

作者の急逝は悲しいことですが、作品数を絞り、ある種の「伝説」として純粋な芸術性を高める結果になります。他界したジョン・レノンのカリスマ性は、その死によりこれ以上の作品が望めないことも理由の一つです。逆に、盟友ポール・マッカートニーの現役バリバリさはファンにとって嬉しくても、作品をリリースすればするほど純粋な芸術性を希薄にしているのかもしれません。

量産と一点ものの中間にある、数を限定するエディションは、芸術特有のルールです。エディションとして作品数を絞ることで、希少価値を高め、結果コレクターは喜びます。NFTによるエディションの証明も、購入者の履歴証明による付加価値を差っ引いても、アイデアの根幹としてはデジタル・アートに対するブロックチェーン技術を使ったエディション化です。しかし、個数を絞ることで芸術性の価値を薄めつつ広げようという行為は、販売促進やコレクターへのサービスになったとしても、純粋な芸術からは遠のきます。数を絞った複製行為の目的は適度なビジネス化であり、純粋な芸術のためではないからです。

a(オリジナル作品の価値)=複製を含む作品全体の価値(Works)÷エディション数(Ed)

計算式4-2 a=W÷Ed

例1)大竹伸朗のスクラップブックの場合

作家自身のためだけに作られたスクラップブックは、製本の常識も、印刷という複製の欲求も無視して、ただ個人のために作成されたものです。本の形をしていても、出版(公共化、パブリッシング)ですらありません。コラージュの素材は雑誌の写真などの明らかな複製物ですが、作り出されたスクラップブックは複製を拒んでいます。「a=W÷Ed」の計算式に当てはめると、分母は1。純粋な芸術性はとても高いです。

例2)限定スニーカーの場合

限定スニーカーの値上がりは、デザインやコラボする芸術家の作風ではなく、基本的にはエディションの問題です。希少価値があるという前提で、人々はこれを求め、薄ぼんやりとしたアート的な満足感を得ることもあります。しかし、エディションは希少価値を掲げながら、それなりに生産した日用品である靴をアート的にビジネス化したいという戦略です。決して原液ではないけれど、薄まりすぎてもいない中途半端なカルピスのようなもので、つまり純粋な芸術ではありません。グッズなら大量販売という目的があり、一点ものなら純粋な芸術とそれぞれの目的がありますが、エディションはその中間領域です。ある作品を元にしたエディションの上限が100だとして、エディションの複製物の価値は、それを100で割る必要があります。限定1,000なら千で割ることになり、限定10,000ならその価値は計算式上一万分の1になります。これは不確かな価値なので、市場価格が急に暴落することもあります。ポケモンカード、アナログレコードの高騰などもこれに似た現象です。エディションが観客・購入者にとって嬉しいこともありますし、作家にリターンもあるでしょう。純粋な芸術的価値を薄めつつ、多くの人が幸せを得る方法でもあります。また、前提として靴は「履いて歩ける」という目的があり、芸術だけを目的とする純粋な芸術とはやはり異なるものです。限定スニーカーが本当に芸術を求めるなら「歩くことを拒むスニーカー」(岡本太郎風)になる必要があるでしょう。

例3)オープンソースの場合

ゲームの開発ツール、プログラムを無料で無制限に配布する時、その活動はユーザーに高く評価されます。無償で技術提供を行うことは産業にから解放され、その行為含めて純粋な芸術性が発生します。一方、Adobeなどのようにユーザー単位でロックをかけることに、ユーザーはビジネス臭を強く感じます。エディション的な制約により純粋な芸術性が減退する場合があります。

例4)クワクワTシャツの場合

人気バンドRADWINPSを脱退したギタリスト桑原彰による、古着ロックTシャツ販売ブランド。メジャーなロックバンドに在籍するメンバーという立場は、バンド人気をTシャツ他のテンプレート的グッズに変え、ビジネスとして独占販売できる特権的な立場そのものです。バンド人気による不動かつ無限のグッズ・ビジネスを投げ捨て、自分以外のロックバンドの貴重なTシャツをディグ(発掘)し、高価な価格で売るという行為は、ファンからは嫌がられています。しかし、巨大なビジネスを捨て、「一枚のロックTの芸術的価値」を掘っていく行為は、芸術批評にも似ています。計算式上では、実は純粋な芸術に近づいていると考えられます。

【Chapter 4-2】純粋な芸術性(a)=経過した時間(Aging) x 失われた技術(Lost Technology)

漫画家の展示の定番といえば、原画展示です。長い期間、個人的には「原画展は純粋なアートではない」と強く感じてきました。マンガ読者にとって原画は貴重なものです。「印刷には乗らない技術」を確認できますし、大好きなシーンやキャラクターがそこにいればファンとして嬉しい。しかし、マンガ産業それ自体の目的は売上を目指すものであり、その完成系は雑誌あるいは単行本(電子、紙問わず)という形状になります。そう考えると、どこまでいってもマンガの原画はデザイン処理された入稿データの一部にすぎず、純粋な芸樹にはなりません。現に、大昔の作家と編集部は入稿済みの手描き原稿を捨てたり、切り刻んで読者プレゼントにしていたそうです。

大映博物館で開催された「MANGA」展は、美術館(Art Museum)の意味がそもそもアートに特化したミュージアム(博物館)であることを考えると、マンガ原画のようなものにすら収集し保存して展示する価値発生したという証明になります。それが純粋な芸術であるかどうかは、それぞれの作家や作品ごとに異なりますが、大きくみればマンガ原画にも一定の文化的保存価値が認められたということ。ビジネス的に言えば、価値が上がっています。ゆえに政府はお金をかけてマンガ原画の保存に注力しています。

(※ちなみに西島は「月刊ビュフェくん」全12号に関わる全ての原画を、ベルナール・ビュフェ美術館に寄贈しています)

いち漫画家の立場から考えると、その原因はマンガやアニメの文化としての世界的浸透ではなく、デジタルツールで作成されるマンガが大半を占める現代において、紙のマンガ原画自体がロストテクノロジーになったことだと感じます。紙のマンガ原画しか存在しなかった時代においてはそれらは当たり前のもの。でも現代においては、原画が紙であるだけで希少価値が発生します。失われた技術としての価値が、デジタル環境の発展とともに純粋な芸術としての価値を強化する、というわけです。

ここには「時間=エイジング」が関係しています。お酒の醸造や、ビンテージジーンズの味わいと同じように、制作年から時が経つほど、作者の意図とは無関係にその価値は上がっていきます。思い出が美しいことや、シティポップ・リバイバル、レトロブーム、カセットテープなども、失われた技術への郷愁(ロストテクノロジーのノスタルジー)という意味でほぼ同じ現象です。カルヴァッジオなどのルネサンスの絵画が素晴らしいのも、作家がとっくに死に、その技術の証明が困難だからです。紙のマンガ原画も全く同様です。それ自体は何も変化しませんが、時とともに作者は死に続け、その技術は失われ神話化していきます。

このように時間の経過、ロストテクノロジー化によって純粋な芸術性が強化される場合があります。これを計算式にしてみます。

a=経過した時間(Aging) x 失われた技術(Lost Technology)

計算式4-2 a=AxL

例1)ナム・ジュン・パイクの場合

ブラウン管を活用したメディア・アート作品で知られるナム・ジュン・パイク。美術館にとってはその保存方法自体が悩みの種ですが、ロストテクノロジーであるがゆえ、純粋な芸術性は復元不能になればなるほど増していきます。

例2)チップチューンの場合

ピコピコしたゲーム音楽の総称がチップチューンですが、その名称は「音源チップから生成される音」に由来します。レトロな音色であっても、パソコン上でゲーム音源を再現するソフトウェアを使ったものは厳密には偽物、シュミレートされたチップチューンになります。ジェネリック薬品のようなものです。狭義の定義としては実在する音源チップ(実機)から生出力されているものだけが、純粋なチップチューンです。例えばサントラ『Mudai-san Adventure』は、開発ツールGBStudioによる8bitサウンドの再現なので、ロストテクノロジーではない分、純粋な芸術性は減退してしまいます。

(あ、でも最近GBStudioで作ったゲームをGBカートリッジに入れられるようになったので、純粋なチープチューンを鳴らすことができました。詳しくはNHKのイベントで体験してください)

例3)スペイン修復絵師の失敗の場合

「また修復失敗!」とニュースになるほどにスペインで頻発した絵画、彫刻の修復の明らかな失敗は、ネタ系のニュース、笑い話として消費されがちですが、結果的にロストテクノロジー効果が発生し、取り返しがつないことで元の作品の純粋な芸術性を強化します。「取り返しのつかなさ」は、その場で消えてしまうライブパフォーマンスや、形を持たない現代アート、さらに作者の死にも関連し、総じて純粋な芸術性を高めます。

例4)フィルム上映会とクリストファー・ノーランの場合

シネコンとデジタル上映技術が浸透した世界で、わざわざフィルム機で上映された映画を見ることは、それがロストテクノロジーであることを前提とした贅沢です。フィルムしかなかった時代には、「フィルム上映回」と名乗る理由はありません。活弁士を招いたレトロな特殊上映も同様です。

クリストファー・ノーランは66ミリIMAXフィルムで映画を撮影しますが、予算の潤沢なメジャーなタイトルだからこそできる、ロストテクノロジーの贅沢さの証明です。観客にとってはエイジングされた味わいを提供しますが、iPhoneで映画を撮るような新世代の映像作家には、その贅沢な振る舞いこそが「旧世代の作法」と映るかもしれません。

例5)アニメ特撮アーカイブ機構の場合

アニメや特撮がロストテクノロジーとなり、映像制作に携わった制作会社ですら維持できなくなったものを、散逸させず、破棄させず、収蔵して保護する特定非営利活動法人(NPO)です。非営利という点で大きくその純粋な芸術性は増しています。特撮プロップやセル画の純粋な芸術性は未知数ながら、エイジングとロストテクノロジー化が進み、その価値は増大しています。役員に名をつらねるクリエイターの創作活動との好循環(サークル)は、クリストファー・ノーランとフィルム撮影の関係にも似ています。

例6)カラヴァッジオの絵画の場合

ルネサンス期のまるで写真のように鬼気迫るハイパーリアルな画家、カラバッジオの絵画の制作方法には諸説あります。同じモデルを違う役柄で演技させ、配置し、描き足すことを繰り返した(ゆえに同じ顔のモデルがなんども作品の中に現れる)など、真偽は不明ですが、「そのやり方がわからない」という意味で現代から見れば完全なロストテクノロジーです。解明されない技術は神話化され、純粋な芸術性は高まります。エジプトのピラミッド、イースター島のモアイ像なども同様です。

【Chapter 4-3】純粋な芸術性a=作品(Work)x休業期間(Off)

【Chapter 4-1】【Chapter 4-2】の計算式は、つまるところ時間と量の問題です。作品数は少なければ少ないほど、純粋な芸術性は増大します。また、作家なりその作品を再現する環境なりが失われ再現不能になればなるほど、その純粋な芸術性は増大するのです。

時間と量の関係は、純愛を理想とする(狭い)恋愛観にも似ています。付き合う相手が少なければ少ないほど純愛度が増しますし、相手に不幸が発生し健康を損なうなど取り返しのつかないことが発生(映画『余命一ヶ月の花嫁』他)するほど、純愛度は増します。反対に「替えならいくらでもいる」というスタンスでは、そもそも純愛が成立しません。

漫画家であれ、芸術家であれ、歌手であれ、活動年数が長いこと、作品数が多い気ことはビジネスの安定であり、クライアントワークを忠実に実行し続けていることの証明。人々が憧れる「安定したキャリア」は、実は純粋な芸術性の逆です。「食わせてて偉い」は、こと芸術においては不名誉な言葉になります。前述しましたが、純粋な芸術と満ち足りた衣・食・住は、無関係です。

純粋な芸術家は、自分の意思で創作を止めることができます。映画監督長谷川和彦は、『青春の殺人者』(1976)『太陽を盗んだ男』(1979)以降映画を監督していません。しかしそれこそが、世のなかのニーズに迎合しない本人の純粋な芸術性を高めています。ヒットメーカー浦沢直樹は出版社の求めるまま次から次へ連載を立ち上げ描き続けますが、井上雄彦は必然性を見つけられない限り、続きを期待されても決してマンガを執筆しません。

創作者の魅力は、続けるバイタリティと思われがちですが、純粋な芸術家はそれを止めることができ、その「止める行為」それ自体が作品を強化します。道半ばで他界した創作者、解散して決して復活しないバンドもこれに似ています。

【計算式4-3】a=作品(Work)x休業期間(Off)

a=WxO

例1)井上雄彦の場合

『バカボンド』の続編を望まれつつ、沈黙。長い時間をかけてアニメーション映画『THE FIRST SLUM DANK』を制作した井上雄彦は、必ずしもマンガ産業の忠実な漫画家ではありません。バスケットボールに対する敬意は作品から強く伝わり、未来のプレイヤーを育てるための奨学金制度を設立。どう考えても彼が忠誠を誓うのはマンガ産業ではなく、バスケットボールというスポーツです。『THE FIRST SLUM DANK』の臨場感、イルカのようにキュキュっと鳴るシューズの音のサウンドディレクションの素晴らしさから察するに、マンガ読者のニーズを裏切ることがあったとしても、バスケットボールに対して裏切ることは絶対にありません。

出版社のニーズ、読者のニーズに、一定期間背を向け、見えない場所で自らの創作に励むこと、これは純粋な芸術家の証明になります。浦沢直樹、三田紀房らは売り上げの多い優れた流行作家ですが、彼らがビジネスに合わせて量を描けば描くほど、井上雄彦のような純粋な芸術家とは乖離していきます。井上雄彦に類似する純粋な芸術に近い漫画家の例としては、冨樫義博、永野護、萩尾望都らがいます。

萩尾望都と竹内恵子との明確な違い、差も、同様であると感じます。産業を求めるか、それ以外の何か(純粋な芸術行為)を求めるか?

例2)フェルメールの場合

現存するフェルメールの作品は30点と少し。多作で知られるピカソは総点数15万点です。

例3)スター・ウォーズの場合

ディズニーに権利が譲渡される以前、ルーカス・フィルムだけがそれを制作できた時代に、スター・ウォーズは常に寡作であり特別な作品でした。ディズニー・プラスでの配信を前提とすると、新作をリリースし続けることが配信プラットフォームを維持することになるため、多作・量産・供給方が避けられません。「昔は良かった」「CGのない時代は良かった」はロストテクノロジーの問題ですが、「量産をそれを止められない」ことは、ビジネスの問題であり、「寡作であることを選択できない」という権利の問題です。スター・ウォーズの量産、フランチャイズは個々の作品の魅力はさておき、加速的に純粋な芸術から遠ざかる行為になります。

例4)ほとんど休業している飲食店の場合

24時間営業どころか、1日にわずかな時間しかオープンしていない予約制の飲食店は、ムードとして芸術性をまといがちです。お客に主導権はなく、お店側に「店を開けない」という意思決定権があります。会員限定、数ヶ月待ち、なども同様です。飲食店は「腹を満たす」という意味で純粋な芸術ではないのですが、その不便さが魅力を生んでいます。

その逆にあるのは、24時間営業の牛丼チェーン店やコンビジエンスストアです。幅広い人々を助けてくれ、世の中の役に立つものです。純粋な芸術の真逆ですが、人々の空腹を等しく助けます。

【Chapter5-1】a=先行の優位性(Innovation)÷観測時間(Time)?

先手必勝という言葉があります。何事も先に動いたほうが勝ち筋がある、という意味です。先行の優位性は言葉を変えれば「イノベーションの強み」です。これは、産業だけでなく純粋な芸術に関しても当てはまります。

具象絵画に対する抽象絵画など、芸術は常に発明的なアイデアによって更新されてきました。NFTアートを新しく感じるのは、それ以前の歴史の中に「NFT」が存在しないからです。『Zombie Zoo』など、そこに描かれている図像の芸術性よりも、それ自体がNFTアートであることが優先されるのはそのためです。マンガにおいてはWEBTOONの優位性を語るケースに似ています。その新しさだけに価値を見出す場合、表現の良し悪しは横に置かれ「ただNFTアートであること」「ただWEBTOONであること」が求められます。そして、それが他よりも「早い」ことが最重要とされます。

印象派、抽象派、ポップアート、メディアアートなども同様です。サブスクリプション音楽配信、Netflixによる視聴体験、iPhone最新機種なども同様です。まあまあな出来のドラマも、それがNetflix独占配信であるという理由だけで評価が上がってしまうのは、先行の優位性に起因します。

「鉄は熱いうちに打て」という言葉もありますが、熱いうち=観測時間を短期で考えれば先行の優位性はとても大きく作用します。タピオカブームの時に飲むタピオカが一番美味しい、というような感覚です。タピオカブームを10年スパンで考えれば、行列するほどの価値は持ち得ません。子供の頃に見た映画や音楽やゲームが忘れがたく、最近のそれはピンとこないという現象も、単に老化や感性の鈍りというよりも観測者の観測期間が長くなったことに起因します。計算式にしてみましょう。

【計算式5-1】a=先行の優位性(Innovation)÷観測時間(Time)

a=I÷T

例1)ジョード・カリム『Me at the Zoo』の場合

Youtubeで最初に投下された動物園の映像が、創業者のジョード・カリムが動物園から投稿した『Me at the Zoo』。世に溢れかえるYoutube動画の最初の一本です。先行の優位性が著しく高いので、観測時間が長くなればなるほど(Youtuberが増えれば増えるほど)圧倒的な純粋な芸術性を保ちます。

後発のYoutuberがそれ以上の再生数やバズを叩き出したとしても、『Me at the Zoo』の先行の優位性にはたどり着けません。跡追い、フォロワーが純粋な芸術性を減退させる問題は次章【Chapter 5-2】に続きます。

例2)スタートアップ系企業の場合

多くのスタートアップ系企業は、先行の優位性を求めます。それは出資者に対する説得材料になりますし、より若いスタッフにはまるで芸術家のように輝いて見えるはずです(例として、落合陽一など)。起業や開発は芸術に似ている部分があります。しかし、その目的が利益や資産価値(ビジネス)である限り、冷静に見れば純粋な芸術とは別物です。起業してその価値を高め売り抜けて悠々自適、という目標はアート作品のマーケットでの先物買いにも似ていますが、「悠々自適」という矮小な目的はその行為を決して芸術にはしません。

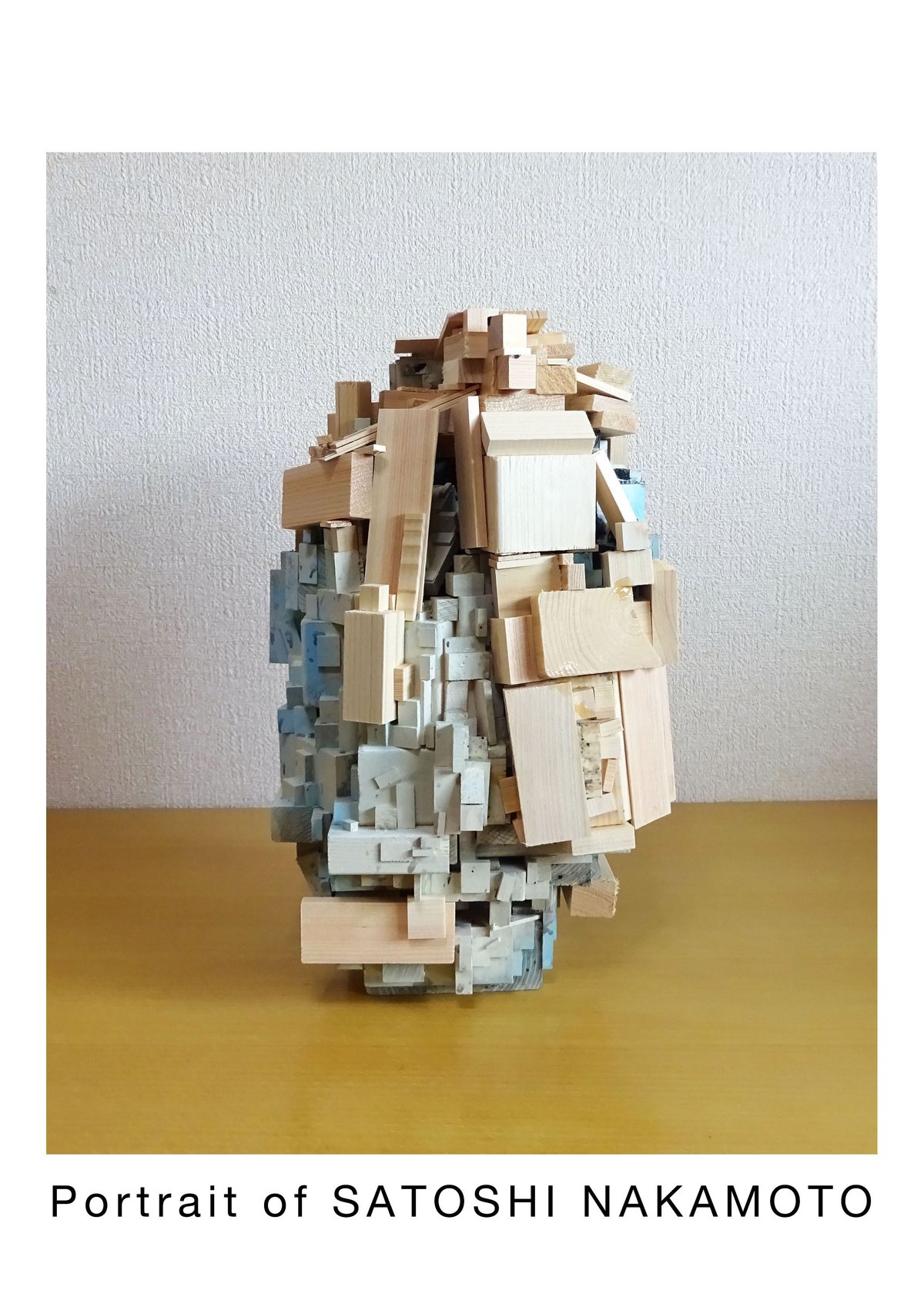

例3)サトシナカモトが購入した二枚のピザの場合

ブロックチェーン技術の提唱者サトシナカモトが、世界で初めてビットコインで購入したものが「二枚のピザ」です。ビットコインという新しい技術が初めて使われたこと、それが凡庸なピザの出前であったこと、この先行する優位性はとても強力です。

謎の人物サトシナカモトは、常に強力な先行の優勢を持った存在です。

例4)イーロン・マスク、前澤友作の場合

イーロン・マスクや前澤友作が宇宙を目指すのは、誰も到達したことのない世界に挑むことで、先行する優位性を確立したいからです。それは純粋な芸術行為のようにも見えますし、困難に挑む冒険家のようです。古くは日本の財閥、銀行家もそうですし、海外では貴族がそれにあたるでしょう。

前提として、起業家にせよ財閥にせよまず有り余るお金を稼いでから芸術を求めるため、思考や行動は、芸術家の想像力と比べてやや遅く発生します。常に後手になります。常に資産ありき。ゆえに、巨大な財力を持ってしても、一人の芸術家の「先行する優位性」に負ける場合があります。

それゆえに、時に彼らはその財力を持って、時に国家よりも手厚い純粋な芸術の保護者になります。

例5)二郎インスパイア系の場合

「二郎系ラーメン」という独自のラーメンは、追従者「二郎インスパイア系」を膨大に産むことで、より輝きます。マンガやIPと違い「味」には著作権が発生しないことが、パクりパクられる進化を生み、亜流が溢れれば溢れるほど「二郎」の選考の優位性が強化されます。

また、マンガやアートの模倣が批判されがちですが、著作権を持つとは考えにくい「味」「ゲームシステム」は、インスパイアを自ら誇るという独自の文化を形成しています。大量に発生した「8番出口」インスパイア系は、二郎系ラーメンの無限増殖に似ています。また、8番出口にも『P.T.』という元ネタはあります。

【Chapter5-2】純粋な芸術性a=先行の優位性(Innovation)−追従(Follower)?

フォロワー(追従者)が多いことは、ブームの発生とその成熟を意味します。高級食パン、タピオカ、唐揚げ専門店の、急進的な盛り上がりとその後の収束をイメージするとわかりやすいでしょう。パン、タピオカを「ドローン」「プロジェクション・マッピング」「VR」「NFTアート」「フラッシュ・モブ」などに置き換えても同じことです。

(↑プロジェクトマッピング、ドローンなどのブームを揶揄する盆踊りソング、悪口が過ぎるため正式リリースはされず、Demoバージョンのみ)

ブームの起爆剤となる作品には強い優位性があります。抽象絵画を牽引したジャクソン・ポロックのドリッピング・ペインティング技法は発明的であり、それを真似てしてもオリジナリティ以上の評価は得にくいものです。J・ディラのもたつくサウンドも同様で、時を経てもなお多くのフォロワーを生んでいます。前述した「二郎インスパイア系」「8番出口インスパイア系」も同様です。

フォロワー(追従者)が増えることは、先行者の優勢を証明するものですが、その追従者がふえば増えるほどそれは飽きられ、ブームは収束します。結果全てのフォロワーはふるい落とされ、純粋な芸術として残るのはごく一部、ごく初期に先行したオリジネーターだけになります。なんでも追いかけるフォロワーとその鑑賞者は次のブームを探します。

新しいジャンルやムーブメントが生まれ、しかしそれが持つ純粋な芸術が壊れる瞬間は、追従者や参入者の数が許容量を超えた時に発生するものと思われます。計算式を考えてみましょう。

【計算式5-2】a=先行の優位性(Innovator)-追従者の数(Follower)

a=I-F

例1)貢茶(ゴンチャ)の場合

原宿にあった「東京タピオカランド」は消えて無くなりましたが、信頼されるチェーン店「貢茶」は今もなお健在です。先行者はいっとき独占状態を手に入れますが、後追いが先行者の足を引っ張り、ブームが干されば全体的にはその価値は下がります。フォロワーは消失し、先行者はかろうじて生き残るのは、アートもエンタメもタピオカも同じことです。

以前ほど行列せずに「烏龍タピオカミルクティー」を飲めることは、適正であり、幸せです。

例2)NFTアートの場合

NFTアートこそ、もっとも熾烈な先行する優位性のバトルの場です。NFTアートが新しくクールな概念だったごく短い期間は、その価値と魅力は保障されていましたが、「それを使えば儲かる」というビジネスの目的が可視化されて以降、コロナ禍の収束もあって、その純粋な芸術性は減退し続けています。目的が「純粋な芸術」から遠ざけられたことと、ビジネスに吸い寄せられるフォロワーが多すぎることがその理由です。しかし、NFTアートのオリジネーターの純粋な芸術の価値は目減りしないはずです。

例3)リチャード・ハミルトン「一体何が今日の家庭をこれほどに変え、魅力あるものにしているのか」の場合

ポップアートの芸術家として有名なのは、アンディ・ウォーホール、ジャスパー・ジョーンズ、キース・ヘリングら。しかしその元祖、最初の作品としてハミルトン『一体何が今日の家庭をこれほどに変え、魅力あるものにしているのか』は必ず参照されます。先行している分、常に純粋な芸術としてとても優位にあります。

例4)2024-IIIの場合

現在準備中の広島市現代美術館展示の正式なタイトルは「ハイライト+ リレーションズ 2024-III ゲストアーティスト:西島大介 キャラクターの展開図 Character Development」です。コレクションと並行して現代の作家の個展を行い、過去と未来、収蔵作品と新作(新人)とをリレーション(継承)を実行する試みです。「2024-III」とあるように、2024年のゲストとしては3人目。この企画は2023年から存在するので、実は6人目。つまり西島はこの企画のフォロワー(追従者)であり、先行の優位性はゼロ薄いです。とはいえ、またとないありがたい機会。後発(フォロワー)として精一杯頑張ります。

【Chapter 6-1】純粋な芸術性a=作品(Works) x 質量(Size)

芸術において、計算式として当たり前のように存在するのが「大きさ」です。先行の優位性や、その逆の熟成が「時間」であるならば、大きさは立体作品も含めて「質量」となります。現代美術であっても、古典的な絵画であっても大きいものは価格が高く、小さいものほど価値は低くなります。

あまりにもシンプルすぎて計算式と考えることすら忘れてしまいますが、大きさ=価値は、純粋な芸術の価格付けにおいて普遍的な基準です。インストラクション・アートやサウンド・アートなど、形のない芸術に関しては、それぞれに検証が必要ですが、絵画や彫刻など物質的かつ古典的な芸術表現において普遍の法則です。

【計算式6-1】a=作品(Work) x 質量(Size)

a=W x S

不動産に坪単価があるように、1号、2号、10号と定型サイズのある絵画の場合作家ごとに「号単価」というものもあるそうです。作品の売買によって暮らす創作者の場合、最も重要なビジネスの条件になります。

質量は、現実世界におけるすべてに関与します。例えば、今回の「ハイライト+リレーションズ」展において『秋葉原ネオグラフィティ スーパーディアガール』(2011)の移送を断念したのは、横2.5、縦2メートルとなるシャッターの運搬費用が予算を超えてしまうことが大きな理由です(展示は1/1サイズの写真展示で調整中)。

それよりも大きい作品は、2016年ヴァンジ彫刻庭園美術館「生きとし生けるもの」展に参加した際滞在制作した600号(横約6、高さ約2.6メートル)の絵画「生きとし生けるもの」があります。広大な美術館というロケーションを踏まえ、できる限り大きな作品を制作したわけですが、本作は自宅へ持ち帰ることも、販売することも想定しておらず、展示終了後にヴァンジ彫刻庭園美術館に寄贈されました。(画像はこちらの記事から引用)

大きい作品は、シンプル人考えれば「それがただ大きい」ということだけで価値を生むようです。世界中で巨大な芸術作品が売買されるのは、それが資産の増大を生み、大企業や資産家にとってはリターンが期待できる投資になるからです。それを輸送する運輸業や、売買を行うオークションハウスにも利益をもたらします。

何にせよ作品の質量の増大の目的がビジネスになってしまうと、それは純粋な芸術からは遠のきます。芸術の目的はただ芸術であること、それだけでいいからです。利益を目的に大きな作品を作ること、利益のためだけに作品を大きくすることは、目先のビジネスとしては活況に見えても、その反面純粋な芸術性を減退させる弱点があります。大きさ、質量だけを求めることはもろ刃の剣です。

さらに、インストラクション・アートなど、形のない現代アートは、この計算式に該当しません。

例1)完売画家の場合

完売画家を自称する洋画家・中島健太は、自作の価値を「号単価」としてオープンにしています。一見、売り上げだけが目的にも感じされそうですが、自らが「法」となる、ルールの設計者となることで、いち洋画家としてはくくれない別の価値「先鋭性」「率直さ」が発生しているように思えます。「そんなこと言わなきゃいいのに」と、その率直さに同業者は眉をしかめるかもしれませんが、それを言う行為自体が前述した「先行の優位性」を発生させ純粋な芸術性を高めている部分もありそうです。

例2)北村西望の場合

100歳を超えても制作を続けた彫刻家・北村西望は、「長崎平和祈念像」他、巨大な彫刻を制作するために私財を叩いて東京都井之頭にアトリエを建設。公費で制作費を賄えない場合は、募金や私財を投入。政府要人の彫刻像などクライアントワークも多いですが、借金の分だけ、そして制作体制や予算、作品そのものが巨大な分だけ純粋な芸術性は高まります。

例3)「生きとし生けるもの」の場合

西島が2016年に滞在制作した絵画「生きとし生けるもの」は200号サイズのパネル3枚を使った巨大な絵画です。「2,590×1,940」の3倍なので、高さ約2.6メートル、横幅6メートル近い大きさです。売買を目的とせず美術館で制作したのち持ち帰ることもできなくなり、結果的に寄贈という形をとったため、計算式によれば純粋な芸術性は高いと考えられます。

2024年、様々な経緯を経て運営体制が銀行から県に移ったことにより、一度美術館に寄贈された作品が手元に戻ってくることになりました。事前の試算では作品の資産価値は600万円(当時)で、これは文書化されています。西島はアートマーケットに接続されておらず、ギャラリーにも所属していないため、号単価1万円で算出しました。

美術館は恒久的に作品を保存管理することがその役目なので、寄贈した収蔵された作品が戻ってくるケースはとても珍しいそうです。困ったことになりましたが、これも運命ですし、多分作品それ自体は西島個人の事情をなんて気にしていないでしょう。

この作品は広島市現代美術館にも展示予定ですが、あまりに巨大すぎるゆえに、自宅に戻すことも不可能。作品の引き取り手、率直に言えば「買い手」を探している状態です。

美術館、公共施設、個人コレクターさま・・・直連絡でOKですので、ぜひ「広島市現代美術館」で作品を観て、西島まで、あるいは広島市現代美術館担当学芸員までご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。

(ある意味これは売買を目的としない美術館のギャラリー転用とも言えます、とても不思議な出来事です)

【Chapter 6-2】純粋な芸術性a≠作品(W)x質量(Size)

前章で述べましたが、一部の現代アートの価値に質量は無関係です。データに過ぎないゲームや、実体のないインストラクション・アートなど、「a=S」の計算式に当てはまらない作品は多々あります。式にするとこのようになります。

a ≠ 質量(Size)

a ≠ S

例1)MoMA所蔵ゲーム作品の場合

MoMAに収蔵されたゲーム作品群、もしそれがデータのみの収蔵であるならば場所を取りません。驚くほど軽いはずです。しかし価値はゼロではないため、計算式6-1「a = S」の例外になります。

例2)Beepleのデジタルアートの場合(NFT)

NFTの価格は謎に満ちています。コロナ禍という美術館やギャラリーに通うことができない時期にその代替行為として広がった経緯があり、データそのものの新しい価値というより、それが検証されないままに、アートマーケットの模倣として立ち上がった印象があります。

世界でもっともデジタル作品が高額で取引された芸術家Beeple。しかし、彼が毎日制作を行い続けた「時間」「積み重ね」こそがその芸術性を保証しているため、質量(Size)がないこと=無価値とはなりません。

例3)月の土地、惑星の命名権などの場合

ロマンは感じますが、結論としては冗談の域を出ない行為です。ごっこ遊びであり、下手をすると詐欺かもしれません。月という巨大な衛星への関与は、壮大さや巨大さを感じさせますが、純粋な芸術とは無関係です。

【Intermission】休憩〜お金より思想より最強なのは「歴史」?〜

この世界が貨幣制度、資本主義を基本としている以上、最も分かりやすい「価値の証明」はお金です。共産主義によれば「お金は呪物」なので、ついつい本稿ではそれを遠ざけがちで、「お金では観測できない価値」として「純粋な芸術」を設定し議論を進めてきました。

しかし、例えば「健康と不健康のあいだ」を人間が生きているように、「資本主義の理想と共産主義の理想」の間で揺らぎながら生きているのが人間であり、その営みの中に芸術やマンガ、文化、宗教、政治があります。

というわけで、この【Intermission】においては「休憩」として、本論の趣旨と反対にお金を稼ぐことや、お金による価値を明確化することを考えていきます。

資本主義を信じるならば、売り上げは常に上がり、世界はひたすら豊かになっていきます。作品や活動をその波に合わせる(チューニング)ことができれば、つまり資本主義の成長に寄り添っていければ、結果お金を稼ぎ豊かになることができます。

ギャラリーは漫画家における編集者兼出版社のようなもので、売れる作風へ導き、実際にマーケットに対してそれを販売してくれる存在です。つまり流通に乗せる窓口です。芸能事務所的な、マネージメントの役割もあるでしょう。書籍コードを持たない本(ZINE、同人誌)は、「書籍」とカウントされず、国会図書館に収蔵されません。つまりそれがどんなに「小説」「マンガ」の形をしていても、彼らはビジネス上の意味では漫画家や小説家にはなりません。所属事務所のない役者、タレントに似ています。

美術(芸術)マーケットとの接点を持たない芸術作品はとても発見されにく、金銭的価値も不明です。「自分が芸術家でありその価値を持つ」という実感をしたい人は、ギャラリーに発見され、マーケットに接続されることが早道になりそうです。

「芸術の言葉」「芸術の倫理」「芸術の作風」を持たないにもかかわらず、著名で人気な芸術家が生まれる理由もそこにあります。求められることは、「純粋な芸術」など考えす、生産性を高め、大量の作品を生み出すことです。ギャラリーがそれを販売してくれます。出版社と漫画家、芸能事務所と芸能人の関係のように、ギャラリーにとっての芸術家は、基本的には愚かな方が運営側にとっては扱いやすいです。出版社、ギャラリー、芸能事務所はすべて利益の最大化を目指す企業です。そこに所属しているだけで、彼らは利益を最大化する方に作家を誘導してくれます。何らかのトラブルが起こらない限りは。

賢い芸術家は、その経験を踏まえて独立します。自分で自分をマネージメントし、売り込み、文脈や価値、ファンベースを作り、マージンを取られずその売り上げの100パーセントを手に入れます。もちろんそれに失敗する場合もありますが、利益の最大化を望むならば、かつて自分を運営していた団体(ギャラリー、出版社)について学ぶべきです。

お金と芸術の関係性はこの動画でほぼ、当事者側として明確に語られています。資本主義の代表として村上隆、それに対する共産主義の代表として斎藤幸平が対立する形でキャスティングされていますが、最終的には「当事者」としてのアーティスト側の率直な説明によって多く人にはびこる「資本主義への危惧」「金儲けへの恐れ」を優しくあっけなく溶かしてしまいます。と同時に、実はそれは手段であり、目的でないということも語られています。稀に見る思想の融和が、率直な対話によって発生しています。

また、「まずはコレクターに作品を購入してもらい(プライマリー)、その作品が売りに出され、セカンダリーで高値がつくと、作家の作品全体の価値がグンと上がる」など、美術専門誌では描かれないような、ビジネスとしての成功のセオリーがわかりやすく語られています。

それを語る人間の年齢にもよりますが、金銭的にも名声としても最大限の成功を得た作家の心境には、「a=経過した時間(Aging) x 失われた技術(Lost Technology)」の要素があり、資本主義も共産主義も超えて「歴史の座標に乗り、残ること」を最も純粋に強く望んでいるように感じました。この動画の議論では、お金でも名誉でもなく「未来から見た歴史」こそが最強です。

歴史は不可逆で、観測者がゼロにならない限り不滅です。革命も戦争も、貴族も平民も、宗教もテクノロジーも、資本主義も共産主義も、冷静に考えればそのすべてが「歴史」の中に納まります。参照した動画は、芸術家としての成功を手にした上で「後の歴史」だけは自由にならないことの証明であり、命の灯火が消えることをイメージできる世代の、ピュアで切実な願いでしょう。

(ちなみに西島はアートマーケットに接続されていないため、資本主義的尺度においてはほぼ無価値です。でもまあ、さすがにそんふうにとぼけてばかり言っていられない、現代美術館で展示をするのだから、というのが本稿の執筆動機の一つです)

しかし、疑問が消えたわけではありません。貨幣制度が機能する人間世界において、高額で取引される純粋な芸術には大きな価値があるように見えます。人々はそれを羨み、スポーツ選手の年俸や、企業の総資産額のように、一つの指針となります。しかし、作り手や売買を司るギャラリーがどう持ち上げようと、果たして「純粋な芸術作品それ自身」はそれをどう考えているのでしょう? 自分にはその価値があると胸を張るでしょうか? それとも右往左往する人間(アートピープル)たちを哀れんでいるでしょうか?

「マーケットが定めた価値に対して、作家や関係者などの人間はともかく、純粋な芸術作品自身は、自分の価値をどう考えているのか?」 この一見奇妙な問いかけを思いいついたのは、インディーゲーム『むだいさんアドベンチャー』を作ったことがきっかけです。美術館のマスコット「むだいさん」を操作し、「アートのきざし」を集めるRPGインディーゲーム。広島市現代美術館の収蔵作品たちはキャラクターとなり、ゲームを進めるためにプレイヤーが操作する無口なキャラクター「むだいさん」を操作し、現代美術作品と「会話」をします。

(スマホ、ブウザでプレイできます、広島ゲンビの展示合わせて、英語・日本語二ヶ国語仕様になりました、翻訳西島、雑ですみません)

ヘンリー・ムーアの彫刻『アーチ』や、石内都が撮影した被爆資料のワンピース、オノ・ヨーコ『My Mommy is beautiful』のコメントの切れっ端、河原温の手紙、モナ・ハトゥムの飲みにくいカップ&ソーサーが、まるで命を得たように会話をします。収蔵された美術作品自身が、自らの価値やその来歴、今置かれている状態について思うこと、自分を作った作家のプロフィールなどを無口な操作プレイヤー「むだいさん」に対して一方的に喋ってくるのです。

この設定が生まれた理由は、単にゲームをゲームにするためです。そういう目的や報酬を作らないと、ゲームにならないのです。楽しく遊んでもらうRPGを成立させるために、「芸術作品自身が喋る」というシチュエーションが生まれました。これは、【Chapter 3-1】で語った、「キャラクター設計」「キャラクター開発」と同じ要素です。でも、もし本当に、純粋な芸術作品自体が自分の価値を知っていたなら? ゲームのように「アートのきざし」という純粋芸術の証明の印が輝いていたら?

それがわかれば、オークションも、投資としてのアート購入も、批評も、議論も、対立も不要になります。作品自身が話してくれるなら、評価額も不要ですし、作家の死後の世界、それが歴史に残るか残らないかを想像することも不要です。なぜなら、純粋な芸術作品それ自身がすでに「自らの価値」を知っているからです。究極まで自らの芸術性を高めた村上隆の、それでも抱く「未来の歴史に残る」という純粋でロマンチックな願い。でも、作品自身、例えば『My Lonesome Cow Boy』は以下のように考えいているかもしれません?

「僕は未来には残らない、立派な値段はついたけどそれは人間たちのためにそれを許しているだけだ。過大評価だね。そのほどの価値はないさ。騙してごめんね・・・・」

「いやいや僕って最高だろう。彼らの値付けは足りなくらいだ。10000年は残るだろう、イヤッホー!! え? 人間が居ない? 知ったことかよ」

こんな風に「作品それ自体の声」を聴くことができれば、作者も鑑賞者も、生命が消え失せた虚無の世界であってもなお、その価値は証明されるはずです。ただ、作品それ自身によって。

どうにかして「純粋な芸術作品それ自身の声」を聴くことはできないでしょうか?

(※どうやらこれこそが本論の真のテーマになりそうです、このアイデアを「アートのきざし理論」と名付けましょう)

【Chapter 7-1】純粋な芸術(a)=お金儲け(Make Money)=賭け事・ゲーム(Gambling, Game)

現代美術も、古典的な美術も、例えば「もの派」のマーケット上の再評価も、NFTアートも、イラストレーターの催事場での物販要素の強い個展も、結局のところはお金儲けです。そして、お金儲けは常に、合法であれいほうであれ常に強いギャンルブル性(ゲーム性)を有します。A=B、B=C、ならばA=C、と考えると、計算式上「アート=お金儲け、お金儲け=ギャンブル、ならばアート=ギャンブルです。

a=Make Money.

Make Money=Gambling, Game

a=Gambling, Game

a=M=G

ある無名な作家がいて、10年後価値が上がるぞとその才能を見込んで絵を購入することは、投資であり、ベット(賭け事)です。育てば大きく、育たなければお金をドブに捨てた形になります。美術に対する正しい審美眼が、万馬券を引き当てる可能性があります。画商、ギャラリーは、競艇場の予想屋とも言えそうです。作り手の成長は育成ゲームのようです。

一方、あらかじめ価値のある作家がいて、それを購入し、その後「売り抜けてやろう」と考えても、まずは大きな資金が必要です。参入障壁はある程度高いでしょう。その上で、それを購入した後一定の期間を経て価値が上がることは確かであっても、その倍率は手堅いものになります。つまり最大まで価値が上がったものは、ダークホースではなくなってしまいます。落札価格がとかく取り沙汰されるオークションの世界ですが、実は、手堅いギャンブルを巨大な資金で行っているにすぎないかもしれません。ダークホースはもっと見えない場所に眠っているはずです。

スタートアップ企業の資金調達は、ギャンブルでいう賭博代行に似ています。集めたお金で自社投資、自分自身(企業)の価値が上がればお釣りをつけてお返しすることができます。スタートアップ企業を率いる人々の熱、野望に満ちた眼差しはギャンブルに似ています。

名もない芸術家は競走馬です。設定されたルール内で戦うアスリートであり、これは出版社と漫画家、球団運営と野球選手の関係にも似ています。リトルリーグから始まる無限の選手の中からスターは生まれるけれど、賭場を設定し全利益を手に入れるのは運営側で、ゲームの外にゲームがあるのです。CEOのために手柄(売り上げ)を立てるべく奔走する会社員も選手です。世の中ほとんどの人が選手であり競走馬です。農業や個人商店であっても、農協があり商店街があります。政治、その基盤となる選挙も似ています。誰かが勝ち、誰かが負ける、そして支援者や支持政党というベットしてくれた人間に対しては、そのギャンブルに勝てば貸しができ、負ければ狩りが生まれます。

一方、そこに回収されない現代美術も存在します。アンコールワット、アンコールトムのように、クライアント(王)が滅んだ後の王朝の遺跡にも芸術は宿ります。壮大な大自然や、宇宙に想いを馳せること、お金儲けから逸脱した領域もまた存在します。

それは「魂」かもしれませんし、「大宇宙の意思」かもしれません。あるいはただ時のなせる技(エイジング、熟成)でしょうか?

ビジネス、資本主義、儲け主義、なんといっても良いですが、そこに時間と流動性のあるお金があれば、自然と「ゲーム性」が発生します。ゆえに興行主も、ベットする観客も、競走馬としての芸術家も等しく興奮するのでしょう。

例1)ベルナール・アルノー(LVMH)の場合

「また飲んでるヘネシー」とラッパーを真似て酒を煽っても、彼が飲んでいるヘネシーもその彼女が持っているルイ・ヴィトンも、それを製造しているのはヘネシーとヴィトンが合体した巨大企業LVMHです。高額な現代美術だけでなく、飲食、ファッション、ストリートカルチャーの裾野までが、LVMHの影響下にあります。そのブランドを纏うことは、その巨大ビジネスに屈した証明です。

LVMH創業者のベルナール・アルノーは世界一のアートコレクターであり、アートゲームの胴元です。傘下であるルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオール、ティファニー、ジバンシィ、マーク ジェイコブスといった参加の各ブランドも、彼に購入される芸術すらも、究極的には競走馬にすぎないのかもしれません。真に純粋な芸術を目指すなら、少なくともLVMHの影響圏内を逃げ出す必要があるのかもしれません? もういっそ、宇宙とか? 未来とか?

例2)競艇場の予想屋の場合

100円で「予想」を販売する競艇場の予想屋は、未来を知る秘術に長けた魔術師のようです。赤ペンでびっしりと描きこまれた予想図は、呪文かプログラム言語のように見えます。芸術をギャンブルに例えるならば、芸術の価値を見定める批評家や学芸員は、は競艇場の予想屋に近いかもしれません。来るべき未来のすべてを知り、しかしそのギャンブル(賭け事)には決して乗らない、特権的知識階級。結果的に予想屋や批評家は、運営でもなく競走馬でもない、切り離された領域に存在し続けます。予想を買うことはできても、彼ら自身をお金で買うことは決してできません。

例3)南佳孝「スローなブギにしてくれ」の場合

南佳孝の歌「スローなブギにしてくれ」にあるように「人生はゲーム」ならば、人生をゲーム攻略と考えることができます。理論上、その攻略法がわかれば人生はうまくいくはずで、それは芸術にも、出世や労働にも、恋愛や結婚にも当てはまるでしょう。仏教の「色即是空空即是色」にも似ています。世が「空(から)」や「ゲーム」であれば気楽になれます。

例4)インディーゲーム『むだいさんアドベンチャー』の場合

西島の出版レーベル「島島」からリリースされた初のインディーゲームが『むだいさんアドベンチャー』です。シンプルな会話RPG、アートフォームとしては紛れもなくゲームです。実際にコントローラーを握り、ゲームの世界を探索でき、スタートもエンディングもあります。

このゲームを自主的に制作(「最近ゲームを作れるようになったので、トークイベントではなくゲームを提出してもいいですか?」という提案)したことが、結果広島市現代美術館での展示に発展し、この論考にもつながっているので、結果から考えると「ゲーム=アート」の証明の一つとは言えそうです。

このゲームにおける「学芸員、批評家、作家も不在なまま、芸術作品それ自体が、自らの来歴と価値を語る」という設定は、本稿の「核」となる表現であり、それとは思わず、一つの”真理”に達している気がします。何度も言いますが、ただゲームにするために「アートのきざし」とい設定が生まれたのです。【Intermission】でも語りましたが、もし、本当に純粋な芸術作品それ自身が声を持っていたなら・・・。このゲームのように、彼ら自身の声を聴けたなら・・・。ああ・・・。

【Chapter 7-2】純粋な芸術作品a=スキル(Skill)+バイブス(Vibes)+フロウ(Flow)

フリースタイルラップバトルの審査、判定などにおいて基準となる分かりやすい要素に「スキル(Skill)」「バイブス(Vibes)」「フロウ(Flow)」があります。この3つの要素を足せば「純粋な芸術」が計測できるかもしれません。

【計算式7-2】a=Skill(技術) + Vibes(勢い) +Flow(その人らしさ)

a=S + V + F

「Skill」「Vibes」「Flow」の意味するところをざっくり翻訳すると、スキル=技術、バイブス=勢い・ノリ、フロウ=その人らしさ・癖、となります。バトルに限らず、HIP HOP全般においてもわかりやすい判定基準であり、HIP HOPに限らずほぼすべての芸術表現に当てはまりそうです。

(スキル・バイブス・フロウ理論を、格闘マンガの形式でエンタメ化した作品。残念ながら10話で未完。俺たちの戦いはこれからだっ!?)

絵画や彫刻を鑑賞する時、専門用語や歴史を参照しなくても、「スキル高すぎ」「うわ、バイブスやべえ」「独自のフロウがある」というカジュアルな言葉でも、とりあえずそこにある作品を評価することは可能です。数値化、計算式化のシンプルな形の一つです。

例1)クロード・モネ『睡蓮』の場合

スキルは十分、バイブスは弱め、フロウは印象派の代表格だけあって独特かつ発明的。バイブス以外は極めて高い数値です。

例2)隈研吾『那珂川町馬頭広重美術館』の場合

当たりが優しくバイブスは弱め、装飾的な国産木材の使い方は作家の代名詞になっているので、それは個性となり結果フロウは高めです。しかし建築物に貼り付けた木材の劣化など建築上の問題があり実はスキルは不十分、低評価となりました。

例3)チームラボ『TeamLab★Borderless』の場合

テクノジスト集団なのでスキルは高く、オラオラ系な巻き込み型なのでバイブス高め、「らしさ」があり結果フロウ高めと言えます。スキル+バイブス+フロウ理論によれば全方位に満点。なんと計算式上ではその価値はモネよりも高くなってしまいました。(ここら辺に人気の秘密が?)

例4)コウメ太夫「#まいにちチクショー」の場合

芸人としての平場のスキルは明らかに低いながら、しかし「チクショー」のぶちキレは常にバイブスMAX、続けることで意味すら超えていく進化はまさに独特なフロウと言えます。スキル以外は満点で、とにかくやり続けるという行為(河原温的な継続性)が「まいチク」というプロジェクト全体を輝かせています。さらにその現象を観測して考察するフォロワー(追従者)「慶應義塾大学コウメ太夫研究会」「まいチク 皆まで言うな 説明ちゃん(小梅田 悠)」の発生がスキル不足を補い、純粋な芸術性は高まっています。

【Chapter 7-3】純粋な芸術(a)=Beef(軋轢、抗争)

スキル、バイブス、フロウのHIP HOP評価基準で純粋な芸術性を探る【Chapter 7-2】に続いて、これまたHIP HOPに頻発する現象「Beef」(ビーフ)を軸に考えてみましょう。

国内では、舐達麻 vs BADHOP、K-DUB SHINE vs デヴ・ラージ、海外ではケンドリック・ラマー vs ドレイク、ミーガン vs ニッキー・ミナージュなど、ラッパーたちが互いの立場や名誉をかけて争うBeefは、当事者である音楽家同士の自意識から発生するものであり、クライアントワークの真逆です。自らが、自らのために戦う場であり、無償の作品=ディス・ソングの制作発表の場です。

アンサーソングの応酬は対価を「名誉の回復」以外に求めない純粋な創作活動です。結果として、再生数や配信から得られる事後的な利益はあるものの、非営利なので、結果、通常の商業リリースやお金を取るライブ・パフォーマンスの場よりも、純粋な芸術に大きく接近します。お金よりも名誉という態度は、それが仕込みでない限り音楽ビジネスを逸脱する行為です。計算式は以下になります。

【計算式7-3】a=Beef(ビーフ、軋轢、抗争) x Fuel(燃料)

a=B x F

依頼主は自分自身、制作費は自分持ち、対価を求めず目的は傷つけられた名誉の回復のみ。Beefから発生するディスソングは強力に純粋な芸術性を高めます。リスナーは、商業リリースよりも研ぎ澄まされた芸術表現をほぼ無料で体験することができます。

例1)FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD/舐達麻の場合

BAD HOPとのビーフで発表された完全な新曲。SNSでの場外乱闘的発言を一切試みず、沈黙の後、純粋に茂られた楽曲とMVでアンサーした態度は、ほぼ純粋な芸術と言えます。「ライムやビーツの上では絶対負けない」は至言、表現者たるものかくありたいものです。

一方、この曲に続く後発リリースは、先行の優位性のないフォロワー(追従者)となるため、ジャパニーズゲニマーズ、阿修羅MC、YZERRらの楽曲の純粋な芸術性は、後出し(フォロワー)であるぶんだけ減退します。

例2)拝啓ケイダブさま/DEV LARGEの場合

プロデューサー気質のDEV LARGEの新ラップ曲ががっつり聴けたただけでも得難い機会です。

ところで西島はスペシャースシャワーTV「第三会議室」のキャラクターデザインを担当しているので、ケーダブ&宇多丸派に見えるかもしれません。

例3)Not Like Us/Kendric Lamerの場合

Drake vs Kendric Lamaerのビーフにおいて、高度なラップスキルが次々と繰り出されるケンドリック側の強烈なアンサーの連打は、Beefの外野=リスナーにとっては抗争の勝ち負けを横に置いても、新曲をハイペースに聴きまくれる至福の時間となったようです。「Not Like Us」は決定的な一曲になりましたが、わざわざMVを作るクリエイティブの手間暇も純粋な芸術性を高めています。

例4)SNSの炎上の場合

ディスソング、アンサーソングのような具体的な表現を伴わなくてもBeefは発生します。SNSにおける炎上がそれであり、政治や選挙、スポーツ対抗戦やヤクザの抗争もBeefと言えます。もしかしたらジャーナリズムも? アートビジネスすら?

BeefはHIP HOPに限らず、作品として形に残らないため気づきにくいものの、普遍的に人間社会の中に存在し、無償で観客を楽しませます。

例5)神戸市長選挙における立花考志の場合

百条委員会というカーテンの奥の奥の秘密を謎を解く名探偵として、政治家・立花考志の動きは、強烈なインパクトを放ち続けています。政治家なのに当選を目指さず、倫理を無視し、Beefを巻き起こし、反逆的な態度をとりながら、逮捕ギリギリを逃げ回る態度は、映画『ダークナイト』のジョーカーに似ています。

目的不明な現代の怪現象。しかし、炎上やBeefを「芸術作品」と考えると、意外とすっきりしそうです。純粋な芸術には倫理も、違法も、人間らしさも無関係です。一連の行動は、例えばイストラクションアートのように形が残らないため、それを芸術と考える観客、批評家はいません。

【Chapter 8-1】純粋な漫画家性(m)=?

さて、ここからはいよいよ最終章の一歩手前です。純粋な芸術を算出する方法がいくつかあるとして、仮に西島に半分くらい純粋な芸術性があるとして、果たして「漫画家」としてはどうなのか? という検証です。本章では芸術を算出せず、漫画家であることのパーセンテージと計算式を導き出したいと考えています。

ここでは「漫画家の証明」を「m」とします。マンガが基本的に出版社(Publisher)に複製権(Copyright)を許し、紙にせよ電子にせよそれが広まっていくことを目的とする産業である以上、商業マンガと呼ばれる領域はすべてクライアントワークです。だから全ての商業漫画家は計算式上純粋な芸術家にはなり得ません。計算式で考えてみましょう。

a(純粋な芸術)=W(全仕事)-Cw(クライアントワーク)

↓

商業漫画家は全仕事がクライアントワークなので「a=0」となり、純粋な芸術ではありません。

日本のマンガ出版社は伝統的にマンガを内製しません。漫画家は常に外部にいて100パーセントの著作権を持ち、依頼のもとに最低限の制作費を得てそれを制作します。しかし利益が出なくなったり、損失ばかり増えるようになると、「純粋な芸術」ではないマンガは打ち切られてします。やはりマンガはクライアントワークです。

一方、同人誌やZINEの場合はそれに当たりません。コミケやコミティアの方が商業出版よりは「純粋な芸術」に接近しますが、そもそも、クライアントワークでないという理由だけでは、それは芸術になりません。手芸や習い事の発表会が、芸術とは思われないことに似ています。ただそれは、未来への種ではあります。

商業施設で原画展を行っても、それが出版社、関連するアニメ会社などが設計する物販コーナーを主とするならば、それは拡大されたビジネスに過ぎず、純粋な芸術の展示つまり作家の哲学や思想を示す場所にはなりません。そもそも哲学や思想を持つことは、必ずしもマンガにとって必須ではないのです。

現状、目に見えるほぼすべての「マンガ」がクライアントワークです。それを前提にして、自分自身の活動を検証してみます。

・デビュー作『凹村戦争』(2004)は描き下ろし、出版社はマンガ出版ではない早川書房で小説のレーベルから描き下ろしで刊行。小説の流儀にならって全ページにわたり、装丁周り以外に制作費はありません。つまりこのデビュー作からして、「無償のクライアントワーク」というビジネスとは懸け離れた計測不能な領域にあったと考えられます。

・第二作『世界の終わりの魔法使い』(2005)は河出書房新社からの刊行。第1作同様に制作費はありません。同シリーズは4巻を除き、シリーズ6巻ほぼ全てその形式です。かつ、企画の通らないシリーズ7巻目の第1話も既に制作済み。商業マンガを著しく逸脱しています。4巻のみ原稿料(制作費)が支給された雑誌連載形式でしたが、そうなると「贅肉がつく」というか、結果分厚くなります。資本主義の堕落と言えそうです。

・第三作『ディエンビエンフー』(2006)はKadokawa、小学館、双葉社と継続して全て連載形式で執筆されたため、予算のあるクライアントワークです。しかし度重なる打ち切り、移籍は、ビジネスの危機の証明なので、何度かの打ち切りによりクライアントワーク性は減退。最終的には配信レーベルを立ち上げ、『凹村戦争』『世界の終わりの魔法使い』『ディエンビエンフー』などほぼすべての作品をインディペンデントにリリースしているため、芸術家で例えるならギャラリーからの独立に似ている状態にあります。クライアントワークの逆です。

『ディエンビエンフー』に関して言えば、かつては100パーセントのクライアントワーク。しかし、2020年以降、半分は商業、もう半分はインディペンデント、ということになるでしょう。

そんな中、「それでも漫画家である」と満を持して2022年にスタートした『ディエンビエンフー』の続編にして最新作『コムニスムス』(2022)も、つい先日打ち切りになってしまいました。配信は即停止となり現在はすべての配信ストアから締め出し。しかし「紙の単行本」は流通しています。

コロナ禍を挟んでアニメーションやゲーム、マンガが配信によってそのビジネスのあり方を大きく変えたように、コロナ禍で海外ギャラリーに移動できないコレクターを中心に「アート売買の代替物」としてNFTアートが伸びたように、表現や流通は時代によって変化します。

マンガは配信によって大きく回復しましたが、書店や従来の取次を通した本の流通は弱体化しました。スマホによる読書は、読者にストレスを与えることを嫌います。また、Google、Amazonという海外の基準を経由することで、挑戦的な表現はその棘を丸められてしまいます。結果「硬派な読み応え」「難解なテーマ、ストーリー」「史実、戦争、政治を含むもの」は、求められません。つまり『コムニスムス』の打ち切りは、配信の時代において必然なのかもしれません。

というわけで、一旦「純粋な芸術」に関する議論は横に置き、「自分自身がどれくらい漫画家かのか?」を検証したところ、どうやらその証明すら難しいという結論に達しました。無償のクライアントワークに始まりながらも、つかの間ビジネスとのバランスが成立しましたが、結果インディペンデントに。商業での連載は打ち切られ、配信もストップした状態では、「もはや漫画家ではない」とすら判断せざるを得ないと感じています。自虐でも謙遜でもなく、「m=0」(漫画家性ゼロ)と結論せざるを得ません。

純粋な芸術家の証明、そのパーセンテージが高まる一方で、漫画家としての存在証明は希薄になりつつあります。次の言葉を、あえて強く記します。

僕はもう漫画家ではないのかもしれません。だいぶ前から? いや最初から?

【Chapter 9-1】計算式の計算結果!?(calculation)

さて長く続いた議論、「純粋な芸術」を計算式で導き出すという長い旅も、いよいよ終わりに近づいています。

純粋な芸術について、計算式が導き出してくれるのであれば、同業者の嫉妬や差別はなく、マーケット価格や批評やバズに左右されることなく、「純粋な芸術」がわかるのではないか? そして、その計算式を用いて自分自身のこれまで活動や作品を「果たしてどの程度芸術なのか?」と算出することが、広島市現代美術館つまり「現代アート」の場所で展示をする者にとっては最低限のマナーであろう、そう考えてここまで議論を続けてきました。

いよいよ、答え合わせ。計算式を一つづつ、自分(西島大介)に当てはめてみます。

【計算式1-1】純粋な芸術(a)=創作の総量(W)−クライアントワーク(Cw)

西島は現在商業連載がゼロ、マンガ、音楽、ゲーム配信はインディペンデント、クライアントワークも少々。でも過去を振り返ると出版社他から潤沢な予算をいただいている時期もあるので・・・・「純粋な芸術(a)=半分くらい」と思われます。でも、連載打ち切りが長く続き、お金も尽きそうなこの瞬間(2024年年末)で区切るなら、ほぼ100パーセント芸術家かもしれません、良くも悪くも。

【計算式1-2】純粋な芸術の割合(a)%=純粋な芸術(a)÷創作の総量(W)

これも同様に、半分程度、「純粋な芸術の割合(a)%=50パーセント」

【計算式2-1】純粋な芸術(a)=発生した金額−クライアント予算

これに当てはめると、表現のジャンルは問わず予想以上に売れた商品はすべて純粋な芸術になってしまいますね。あれ? 計算式として正しいのか怪しくなってきました・・・。

【計算式2-2】純粋な芸術のインパクト(a)=クライアントワーク(Client work)× 逆行(Reverse)の二乗

望まれていることの正反対を行うことは、しばしばあります。最近のプロジェクトでは「弾を撃たないシューティングゲーム」をコンセプトとしたインディーゲーム『SPACE INVADIANS』が、まさしくそれです。この作品のゲームとしての可能性はNHKさんに委ねるとして、広島市現代美術館学芸員さんによれば「展示に相応しい現代アート作品」という判断でした。

「逆に」という曲も・・・

【計算式2-3】純粋な芸術性(a)=役に立たなさ(Useless) × 迷惑(Trouble)

これもまた得意とするところです。定例イベント「チャリで来た。」は、「チャリ=sDGS、自転車で行ける範囲で、環境に負荷をかけず、集客を焦らず、無理ない範囲で継続し続ける」いうコンセプト。ビジネスとしてあまり弱く、箱に迷惑をかけ続けながら、理論上絶対に終わらないので、純粋な芸術性が極限まで高まっているイベントです。

【計算式 3-1】純粋な芸術a=創作のための担当パート(Works)÷作家の人数(Staff)

マンガ、キャラクター、映像、音楽、配信、最近ではゲーム制作までほぼ全公的を個人で行っているため、担当パートは極めて多く、芸術度は上位にあると言えます。

【計算式 3-2】純粋な芸術性(a) = 0 = Aw(芸術労働)

労働者ではないため、当てはまりません。

【計算式 4-1】純粋な芸術性(a)=作品(Work)÷エディション数(Ed)

マンガ配信、サブスク音楽配信は閲覧権の販売なのでこれに当たらないため、エディションビジネスは行っていません。「キューブこけし」はエディションがなく、仕事の合間に制作するだけ。

【計算式 4-2】純粋な芸術性(a)=経過した時間(Aging) x 失われた技術(Lost Technology)

『コムニスムス』以降、デジタル作画に以降しているため、かつて描いたマンガ作品のロストテクノロジー化は進んでいます。その芸術的価値はこの先上がる一方です。点数は不明ですが、広島市現代美術館でもマンガ原稿の展示は行います。

【計算式4-3】純粋な芸術性a=作品(Work)x 休業期間(Off)

現在『コムニスムス』は打ち切り状態。移籍先も探していますが、調整がついていないので、このシーズンオフに作品の純粋な芸術性は上がっていると思われます(そんなことより連載させて〜〜〜誰か〜〜〜)

【計算式5-1】a=先行の優位性(Innovation)÷観測時間(Time)?

デビューも遅いし、大抵の事は後から気づくし、先行するものは特にありません。「どうやら自分がある程度芸術家かもしれない?」と気付いたのも今回の展示のオファーがあって、初めてです。

【計算式5-2】純粋な芸術性a=先行の優位性(Innovation)−追従(Follower)?

特に誰にも真似されないし、別に流行りの絵柄でもないし、誰にも憧れてないし、追従者はゼロ。関係なさそうです。

【計算式6-1】純粋な芸術性a=作品(Works) x 質量(Size)

サイズの大きな作品はいくつかあります。前述した600号「生きとし生けるもの」(2016)はおそらく最大サイズの作品です。しかし、あまりに大きすぎて僕も困っています正直。広島市現代美術館での展示が終わって家に戻ってきても玄関を入りません。困る・・・デカすぎで困っています。欲しい人、美術館いませんか? でもヴァンジ美術館で展示され、広島市現代美術館へ巡回するという流れは、作品にとって誉れです。良いことなのだそうです。また、美術館のコレクションから一度外れ、戻ってくる。その原因が美術館の母体である銀行にあった・・・という一連の経緯は、西島個人の「アートとビジネス」の考え方、本稿執筆の大きなきっかけになっています。お金や名声を超えた純粋な芸術作品の算出方法は、この寄贈作品が戻ってくるという稀な事態がなければ、きっと思い至らなかったでしょう。

【計算式6-2】純粋な芸術性a≠作品(W)x 質量(Size)

『むだいさんアドベンチャー』『SPACE INVADIANS』はデータなので質量ゼロ。マンガもこれ以降データなので質量ゼロ。物質的な芸術性の担保は難しい時代になってきますね。

【計算式7-2】純粋な芸術作品a=スキル(Skill)+バイブス(Vibes)+フロウ(Flow)

いくつかの西島の作品をこの計算式に当てはめてみます。

『秋葉原ネオグラフィティ/スーパーディアガール』(2011)

グラフィティとしてのスキルは低く、しかし未知なるアイドルカルチャーと労働者的な制作スタイルはバイブス高め、絵柄も個性的なのでフロウもバッチリ。

『むだいさんアドベンチャー』(2024)

ゲームとしてのスキルは低いものの、キャラクターデザイン、美術設計などは実はプロ、つまりスキルあります。ゲームボーイ調の仕上がりはバイブス低め、フロウは独特ですが、総合的には弱い表現になります。

【計算式7-3】純粋な芸術(a)=Beef(軋轢、抗争)

揉め事はできるだけないように暮らしています。SNS等でも目立ったものもないと思いますが、『ディエンビエンフー』は3度の打ち切り&移籍を経験、続編『コムニスムス』も42話を描き打ち切り、大きな声では言えませんが、揉めてないわけはなさそうです。

でも見えないビーフはカウントされないってことで。

【Chapter 10-1】「アートのきざし」理論

前章で、計算式に自身を当てはめてみましたが、いかがだったでしょうか? 正直、万能の方程式のような決定的な解答は、全く導き出せていない気がします。計算式としての説得力は希薄。例としての作品紹介も、やや恣意的。測定者の立ち位置、時代、によっても、計算式の結果はコロコロ変わってしまいそう。つまりここまでの議論は、ここに及んで水泡に帰しました。

再度、冒頭に綴った「純粋な芸術」の定義を思い出してみましょう。

・芸術だけを目的とし、それ以外には役に立たない

・芸術以外に従わない

・資格や免許がなく、国籍や身分を問わず、誰にでも行うことができる

・人間よりも、芸術作品それ自身が芸術であることを理解している(new!!)

計算式がうまく機能しない一方で、冒頭に記した「純粋な芸術」に関する仮定形の定義は、本質を言い当てている気がします。そう、芸術が人間よりも芸術について詳しいならば、芸術作品そのものに訊けばいいのです。

本論の執筆と並行して、展示のタイトルも「広島市現代美術館 コレクション展2024-Ⅲ ハイライト+リレーションズ ゲストアーティスト西島大介 キャラクターの展開図 Character Development」に決定しました。展示のリーフレットに寄せた「作家のことば」は以下のようにまとまっています。

2020年の12月、休館中の広島市現代美術館のために「むだいさん」(旧名「無題さん」)というキャラクターを作りました。「むだいさん」は寡黙ですが、現代アートの声を聞くことができる特殊能力を持っています。

ヘンリー・ムーア《アーチ》、オノ・ヨーコ《My Mommy Is Beautiful》、河原温《I GOT UP》ほか。広島市現代美術館のコレクション作品たちは、自らの来歴や価値について、それぞれの口調で「むだいさん」に語りかけます。

自分について雄弁に語る現代アート作品たち。これは「むだいさん」をマンガにする時に、自動的に発生した設定です。2024年にはRPGゲーム《むだいさんアドベンチャー》を制作。ゲームには目的が必要なので、ここで《アートのきざし》というアイテムが生まれました。

もし、アート作品自身が人間よりも芸術について詳しかったら? もしアート作品自身が芸術を証明する《アートのきざし》を身につけていたら? それは人間の思考を超えた、絶対的な芸術の証明になるはずです。現代アート作品は自分が「純粋な芸術」であることをあらかじめ知っていて、自分について議論したり値段をつけたりする人間を黙って見ているわけです。

キャラクターを作り、マンガやゲームに展開し、今回の展示を行うに当たって、このような理論・・・いや「真理」にたどり着きました。絵画、立体、マンガ原画、インディーゲーム。ここにある作品の「声」に耳を澄まし、《アートのきざし》を見つけてください。(西島大介)

もはや「計算式」「理論」を超えて、「真理」に到達しています。でも、そうとでも考えないと、ブロックバスター的なヒット作があるわけでもない一介の漫画家が公立の現代アート専門の美術館で展示をできる理由が見当たらないのです。

また、この「アートのきざし理論」を用いれば、美術の専門家の専門性が長いアートの寿命とその過去と未来から見れば限定的な知識でしかないことがわかりますし、美術の愛好家でなくても、美術館に来て何かを感じ持ち帰ることの行為を、間違っていないと考えることができます。つまり、純粋な芸術の目の前にすると、鑑賞者=人間はみな等しくなるのです。平等である上で、それぞれがそれぞれのやり方(歴史の参照や専門性、あるいはただ感じること他)で純粋な芸術に触れればいいのです。

また、プライマリー、セカンダリーというアートマーケットも崩壊するかもしれません。「アートのきざし」が人間の目には見えないことをいいことに、その場所では純粋な芸術とはとても言えない偽物が高額で流通していることでしょう。それは人間の尺度では不正であり、詐欺です。でも、「アートのきざし」を持つ純粋な芸術は、詐欺も嘘も見抜きますし、そもそも純粋な芸術には犯罪や詐欺という概念はありません。彼ら(純粋な芸術)は、ただ芸術であることだけを求め、それ以外には興味がありません。つまり、人間が芸術を有効利用することについても、悪用することについても、さしたる興味はなくたぶん黙って笑って見ています。「人間がそうしたいのならどうぞ」あるいは、「いや〜、僕にそこまでの価値はないし、騙されてるけれど、黙ってニコニコしています」と。

「アートのきざし」という純粋な芸術自身が持つ絶対の証明に寄って、批評家や学芸員は失職し、美術館は解体されるかもしれません。資産と思っていたものが資産でない偽物とばれた途端、大企業は傾くかもしれません。芸術と信じて控除されていた税金が、後から徴収されてしまうかもしれません。だとしても、それは純粋な芸術にはさして関係のないことです。人間社会が崩壊しても「アートのきざし」は残ります。いっそ地球が、いやこの宇宙が崩壊しても、なお・・・。

(おわり)