「大きなおっぱいの話」から考える、ゲームを遊び続けてもらうのに必要なこと

数ヶ月前に、Twitterのタイムラインでこんなのを見つけたんですよ。

大きなおっぱいについての話なんですけど、僕が4年半24000ツイートした結果から思うに文頭に強く興味をひかれるワードを置いておくと長文だろうとフォロワーさんが最後まで目をとおしてくれる確率が大きく上がります。長文でなにかを伝えたいときにはオススメなテクニックですのでぜひご活用ください

— かま田広大 (@XIFON5001) October 8, 2019

全部、読みました?

私は読みました。おっぱいってスゲェなぁ偉大だなぁと思いました。

冗談はさておき。

これの面白いところは、わりと早い段階で「これ、おっぱいの話じゃねぇな?」と気がついても読んじゃうところだと思うんですよ。関係ないと頭ではわかってるのに読んじゃう。

これ、なんで読んじゃうんだろうなー、と考えてたら、意外と理にかなってるという結論に辿り着きまして。そしてゲームデザインをする上でもここの考え方って結構大事になるなと。思っちゃったわけです。なんで今回の記事では以下の2つを語ります。

①どういう仕組みで「読んじゃう」のか

②「読んじゃう」仕組みをどうゲームデザインに活かすのか

◆なぜ読んでしまうのか?

「おおきなおっぱいの話」のように文頭に興味を引くワードを置くと、なぜ長文でも読まれるのか、と言う話ですが。逆にまず、長文が読まれない理由を考えてみましょう。

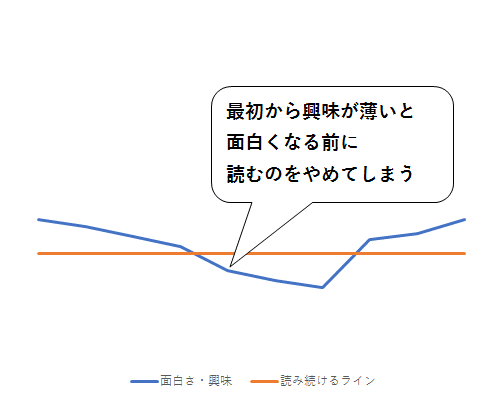

「てんびんの法則」と呼ばれてたりしますが、人間は常に自分の行動を(無意識にでも)「その行動を続ける価値があるか?」と秤にかけてます。

長文なんかは「いつ核心の部分に触れられるかわからない」「そもそも長文を読むのが疲れる」といったような理由で「読まない」側に傾きがちです。結果、「読むのめんどくせーな」となるので読まれないわけですね。図にするとこう。

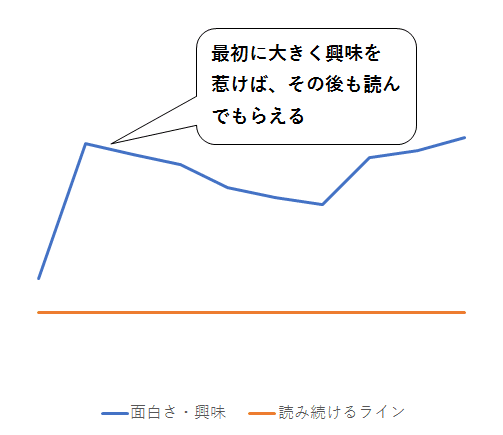

それに対し、文頭に興味を惹くワードを置いた場合の図は、こうなります。

最初に興味を引いている分、「興味が薄れて読むのを止める」までの時間を稼いでくれてます。要は ↓ の流れです。

●興味を引くワードを文頭に置く

⇒文頭を読んだら興味が出る、面白いワードが出た

⇒「この文章は面白い」と学習・認識する(無意識含む)

⇒「この文章を読む」という行動が強化(増加)する

⇒(違う話だと意識では気がついても)その後の長文も「読む」

つまるところ「長文だけどこのまま読んでくれれば面白いよ」じゃ読んでくれないんです。「ほら、これ面白かったよね?この後に長文あるけどそれも面白いよ」というような形で、「最初に面白い部分を体験をさせる」ことがとても重要になってきます。

ちなみに、この考えの元になっているのは行動分析学です。「正の強化」「消去」とかこの辺についても説明をしようかとも思ったんですが、長くなりそうだったんで割愛します。気になる方はこの記事を読んでもらえれば。

◆面白さは早さが命

ゲームでも同じことが言えます。「このゲームはプレイの仕方を理解して、上手くなれば面白いんだ!!」だと遅いんです。根気よく遊んでくれた人は高評価をしてくれるかもしれませんが、そうじゃない人は「つまらない」で終わってしまう。

しかし、逆に言えば面白いと思わせた後なら、ある程度プレイヤーはつきあってくれるとも言えます。例えばチュートリアルとして

・操作方法

・ゲームシステム

・世界観、用語

などを説明したい時、「これはチュートリアルだから面白くなくてもしょうがない」みたいな思考で作るのは勿体ない。説明をする前に、まずは何かしらの方法で興味を持たせてから説明に入った方が良い……というのが今回のおっぱいの話から言えますね。

ただこの辺りの話をすると、よーし序盤にできるだけ頑張って興味を持ってもらうぞ!と意気込む……形になると思うんですが。それはそれで落とし穴にハマる気はするんですよね。大事なのって序盤だけじゃない。

っという話が次です。

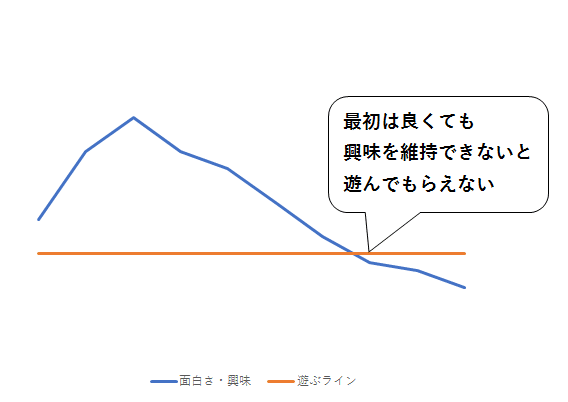

◆「興味」は期限つき

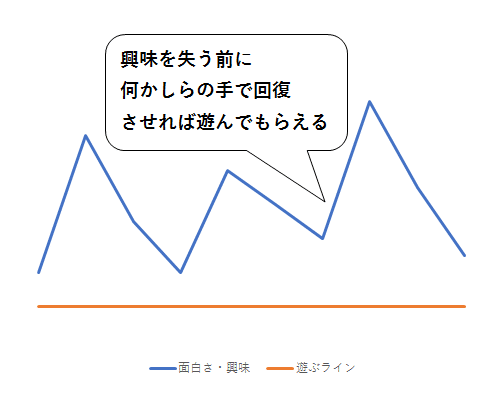

文頭のように、できるだけ早い段階で面白い体験をさせて……といってもその効力には限界があります。

例えばこの話の元になった最初のツイート、Twitterの長文は読ませることができますが、分厚い本1冊分を読ませることができるか?と言われれば無理でしょう。最初に興味を引いても、やがて失っていきますから。

なので、興味や面白さは常に供給する必要があるわけです。ここを疎かにして「最初だけ凝っただけだった」みたいな形になると、所謂「中だるみ」をおこします。なんか最初は良かったけど途中で飽きちゃった、みたいなアレです。

買って遊んでみても、「もういいや」って思われたらそこで終わりですからね。他の魅力的なゲームに移っちゃいます。さらに言えば、途中で止められちゃうと「あのゲーム面白かったな」とはならず「微妙だったな」という感想で終わります。そうなると次回作を出しても「開発はあそこか…別にいいや」とかなっちゃうので、わりと状況としては不味いです。

ゲームデザインやテストプレイをする際に、「興味が尽きそうなポイント」は気を付けた方が良さそうです。興味が尽きるポイントを見極めて、その前に如何に手を打ちクリアまでプレイヤーを導くか…というのは意識してみると良いかもしれません。

ちなみに先日発売した「十三機兵防衛圏」のシナリオはここがかなり上手かったです。中だるみしそうなタイミングで「なん…だと……!?」と思えるような真実をぶっこんだ上に、謎が謎を呼んで興味が尽きず、ぶっ続けで遊んでました。興味の供給がされてる良い例でしたね。

◆まとめ

今回の話をまとめると

①(゚∀゚)o彡゜おっぱいはスゲェ (゚∀゚)o彡゜おっぱいは偉大

②ただの長文だと読むコストが高く大変なので読んでもらえない。

③最初に興味を惹けば長文でも読んでもらえる。

④ゲームでも同様に最初に「面白い」と思わせることが大事。

⑤チュートリアル時の説明などでもまずはプレイヤーの気を惹くこと。

⑥最初に興味を惹けば後は安泰……ではない。供給が大事。

⑦興味が尽きてしまうようなポイントを意識して見極めた方が良いかも。

てな感じですね。うーん、何かちょっとしたことを書こうと思ったけど何も浮かばない。オチ無し終わり!

◆宣伝

オリジナルのインディーゲーム「いのちのつかいかた」開発中です。ゲームブック風のマルチエンディングRPG。

Twitterとかもやってますんで、よろしかったらドウゾ―。noteで記事を書いた時の報告とか、ゲームデザインに関する細かい事とか、普段の開発のうぬぁーんな迷いとか垂れ流してます。

いいなと思ったら応援しよう!