道路利用者の視力

道路を利用する場合にはある程度の視力が必要。

とはいっても、差別するつもりはなく、病気や怪我により視力を失っている人はやむ得ないと思う。

自動車運転者はもちろんでだが、自転車利用者や、歩行者も。老若男女に関わりなく、歩く、走るという行動には一定の視力が必要なのである。

|視力とは

視力とは、対象物の形状や存在を認知する能力を数値化したもので、「ものを見る力」を全体として測る指標となっているもの。

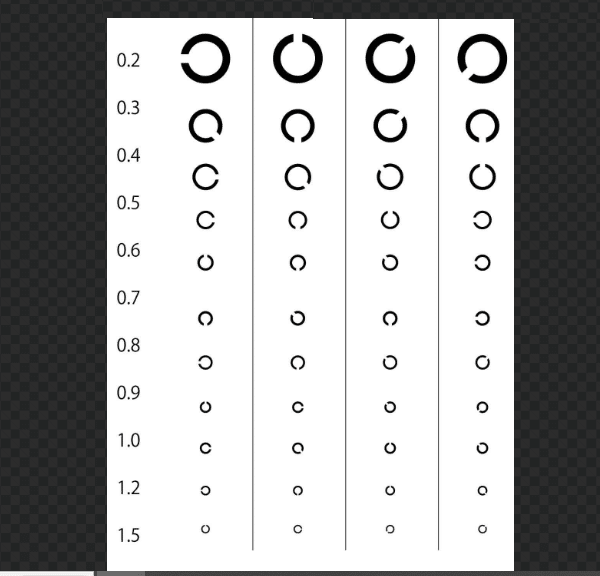

視力検査では、実はいくつかの手法があるのだが、一般的に用いられているのはおなじみのCの形をした環(ランドルト環)。

その切れ目、つまりあいている方向を判断することで視力を測定しているのだ。

視力には、次のような特徴があります。

〇 視力矯正用のメガネやコンタクトレンズを使用せずに測定する裸眼視力と、使用して測定するのが裸眼視力。

〇 近視・遠視・乱視などのせいで裸眼でボヤけてみえている状態をレンズで最大限に矯正し、網膜にしっかりピントをあわせた状態で測定した視力を矯正視力という。

|裸眼視力の特徴

裸眼視力は、体調や場所、環境、日によっても異なり、眼の疲れの影響を受けやすく、眼精疲労により一時的に低下することがある。

また、一日の中でも視力は変化している。

|矯正視力の特徴

矯正視力は、コンタクトレンズやメガネが水晶体の代わりをしてくれるため、眼精疲労時でも調整して視力を上げることができる。

眼科では矯正視力を重要視しており、矯正視力でも十分な視力が出ない場合は、目の病気などを疑うことになる。

|正常な視力は?

日本人の正常視力は1.2~1.5で、一般に1.0あれば日常生活には十分とされている。

視力と度数は混同されがちだが、測定方法や定義は異なる。

度数は、視力を矯正するために必要なレンズの強さを数値化したもの。

眼科では初診時だけでなく、定期的な受診時にも視力検査を行っている。

|運転等に必要な情報は目から

車の運転者は、信号や道路標識、自転車や歩行者、周囲の車の状況などの情報は9割が目、すなわち視覚から運転等に必要な情報を得ているといわれている。

歩行者や自転車も同様であり、常に目からの情報が安全を判断するための大きなポイントになるのだ。

|運転免許の基準

道路交通法の規定では、普通免許の場合の目の基準は「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼で0.7以上の視力」が必要とされており、免許を持っている方はご存じのことと思う。

裸眼でこの視力に満たない場合には、メガネやコンタクトレンズを使用して矯正しないと運転免許が与えられないのだ。

現在、自動車の運転免許を免許を取得する際に行われる適性検査のひとつである「視力検査」では「ランドルト環検査」が採用されている。

ランドルト環検査とは先にも書いたが、

アルファベットの「C」のようなマーク(ランドルト環)の空いている(切れている)方向を指し示す検査方法

で、世界共通の最もなじみ深い検査方法といわれている。

なお片目の視力が0.3未満または片目が見えない場合は視野検査も合わせて行われる。

大型免許を取得する際や運転免許の更新時には、深視力を検査するために

三桿法(さんかんほう)と呼ばれる深視力の検査

も行うことになる。

ランドルト環検査などによる一般の視力検査では単に見えるかどうかを検査するものであるのに対して、深視力の検査では物を見る際の立体感や遠近感を検査するものである。

つまり深視力の検査では、運転中の距離感などの把握はできるかどうかを確認する検査なのだ。

|三桿法(さんかんほう)検査の方法

聞き慣れない検査の方法だが、もしかするとみたことがあるかもしれない。箱の中に三本の棒が水平に並んでおり、2.5メートル離れた場所から箱の中を見る。

三本の中央にある1本の棒が前後に動くのだ。

3本の棒が水平になったときにボタンを押し、どれだけズレているかを測定する。

三桿法検査は、3回行い平均誤差が2センチ以内なら合格

ということだ。

もし不合格になった場合は普通第一種免許や中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)など三桿法検査を必要としない免許が交付されることになる。

|視力の補正

一般的に、視力を補う必要がある場合、眼鏡店などでは、視力検査などを行って、目の視力にあった度数のメガネを制作する。

その際の視力は両眼で1.0~1.2程度の視力になるように度数を調整し、かつ、疲れにくいフレームやレンズを使用したメガネを進めてくれる。

車を運転する場合には、天候や季節による日差しの違い、雨や霧などの自然要因の影響も強く受けることになるので、運転にあった運転専用レンズを使用したメガネなどが利便性がよく、徐々に普及しつつあるようだ。

|メガネやコンタクトがあっていない?

メガネやコンタクトレンズの度がきちんと合っていない人も多いのかも。

若い人は近視が多く、やや度の強いメガネなどを使用する傾向にあるという。

一方、高齢者は老眼鏡の度が不足していることも多いし、中には遠近両用のレンズを使用していても、遠近とも不明瞭な状態にあることも多いという。

また、さらなる視力低下を恐れてメガネを使用しない人もいるが、メガネなしの状態では眼精疲労や肩こりを発症させる可能性もあるのだ。

さらに、見るという機能が衰えてしまうことも考えられる。

メガネをかけて矯正することは、目の負担を軽減して視力低下を防げることにつながるのだ。

|高齢者のメガネ等

高齢者の場合、いわゆる老眼鏡は手元をみるのには適しているが、運転に必要な中距離や遠方が見にくくなるというデメリットがあることから、運転者向けの遠近両用を使用する人も多い。

また、メガネやコンタクトレンズを使用する人にみられるのは、左右の視力が不揃いであったり、コンタクトレンズが合わないために、眼鏡の黒目部分を傷つけたりしやすく結果として見にくくなる場合もあるという。

メガネなどは、ちょっとだけよく見えればよい、運転免許がもらえれば良いという人もいるようだが、安全を考えるとリスクになることもある。

度をきちんと合わせておかないと、目が疲れやすくなる。

パソコン等に向かってデータ入力するなど、根をつめて仕事をすると、視覚から来る肩こり、目のかすみで物が見えにくくなったり、頭痛がしたりすることもあると思う。

これは目から入る情報を処理しようとした結果、身体に大きな負担をかけることになるのだ。

また、自動車の運転を長時間行う場合などは、動体視力や遠近感(深視力)の低下を招くことになるのだ。

|白杖

白杖の携行については、道路交通法第14条に

『目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ)は、道路を通行するきは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。』

と定められている。

これは車両の運転者等は、障害を持つ人に対し、特に安全を配慮する義務を持ち、その対象であることが分かるように白杖の携行を義務付けているのである。

一般通行人や車両運転者に対して視覚障害を持つことを知らせる働きのある白杖は、正常な視力の人と同様に道路交通の場を安全に共有するためのものなのである。

なお、視覚障害者の中で全盲者は2割で、弱視者(目で見える範囲が狭い、色の認識が困難など)が圧倒的に人数が多く、全盲者だけではなく弱視者も白杖を使用している。

|道路利用者相互の安全のために

上記のように視力は道路交通の場を利用する上で、交通事故を防止し安全な交通環境を確保するためにはとても重要なものである。

一定の視力を保つ必要があり、そのためには眼鏡やコンタクトレンズを使用して視力を補完することが望ましい。

なお、メガネを着用していても傷や汚れ、曇りがあると、可視光線透過率(レンズを通過する光の量)が低下して、結果的に視力が低下したのと同じ状態になってしまうので、メガネやコンタクトレンズのメンテナンスをしっかり行って欲しい。

なお、白杖等を使用する障害のある者がいる場合には、特に配慮して車両の運転等を行うことが求められている。

|おわりに

道路利用者の視力について簡記しました。

多くのものを、そして危険を認知するための目、視力はとても重要な身体機能を有します。

また、視力は平素の生活の中で自然に変化し低下することから、視力の低下に気づきにくいといわれますので、定期的な視力検査を受け、危険情報が早目に入手でき安全に対処できるようにしたいですね。

参考資料