~卑弥呼共立前後の時代~ 弥生円形墓から萩原墳墓群・讃岐型前方後円墳への変遷 (更新:2024.7.28)

あくまで、考古学資料を調べ始めて間もない私の今の年代推定メモなので、調べながら随時仮説を更新していきます。

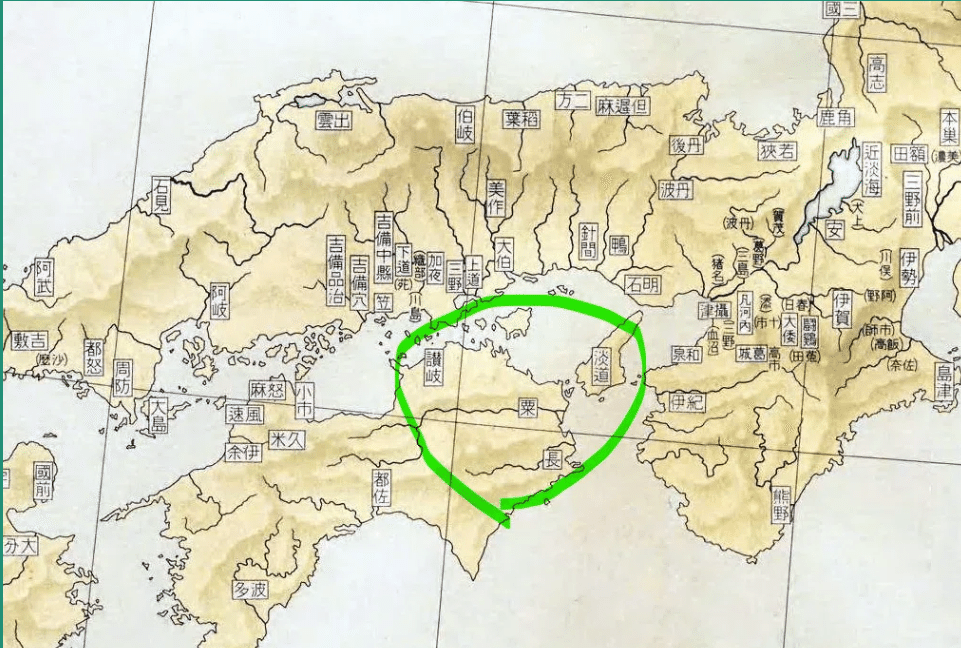

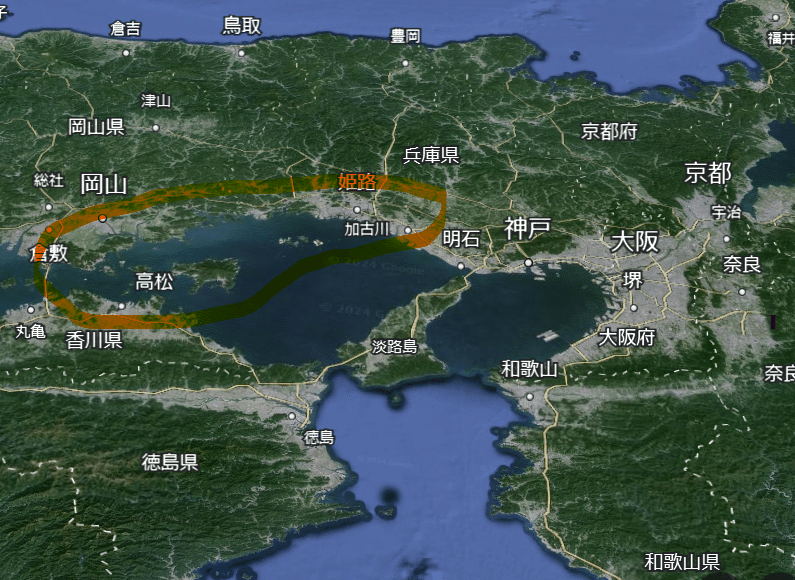

・私たち一般人の想像以上に、弥生時代には東瀬戸内・摂津・河内は海上交通を使った近しい関係だったと思われる。

・2~3C、卑弥呼共立の時代は、東瀬戸内(吉備・讃岐・播磨・阿波)の勢力が協調した時代だったと考えられる。3C以降顕著に、大和に東国統治の拠点を設置していく。

・神代の終わり頃の時代が卑弥呼の時代ではないか。人皇時代はその後、3世紀末以降ではないか。

・神代の時代の物語は四国山上と阿波東岸部が主な舞台ではないか?

・神代の時代は、水田耕作・機織りなどの産業を神々が西日本各地に伝えることで各クニ間の交流が進んだ時代。このころすでに鍛冶工房(1~3C、阿波、加茂宮の前遺跡など)で造られた鉄製工具が産業発展に貢献した。

・欠史八代までは、四国内の勢力がまとまっていく段階。(「神社ねこ」さんの動画を参考に。)

・4~6C、崇神天皇から、日本武尊、神功皇后、応神天皇、仁徳天皇、雄略天皇、継体天皇の時代は、中四国を起点として畿内・西日本までを統一していく段階ではないか。

・7C、飛鳥時代は、阿波の東海岸が都。紀伊水道・瀬戸内の情景が万葉集でうたわれている。

・平城京遷都の直前まで、奈良に都は正式には移っていない。それまでは、讃岐中東部・阿波が政治の主要舞台だった。

Ⅰ.弥生終末期には、吉備・播磨・讃岐・阿波の交流が深かったことがわかる考古学資料

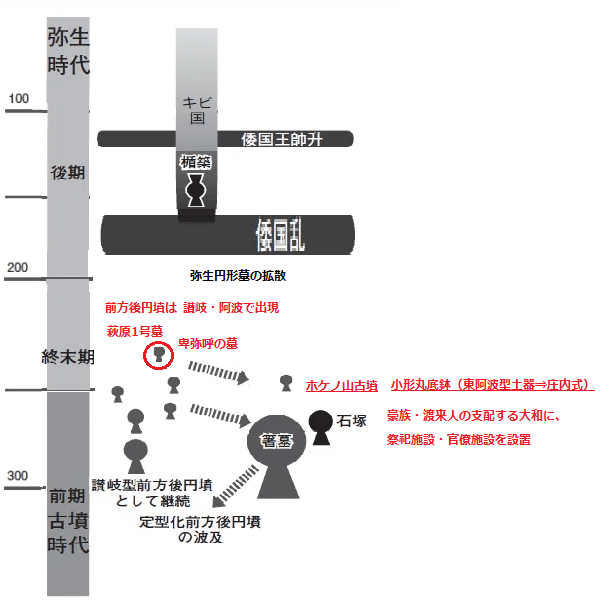

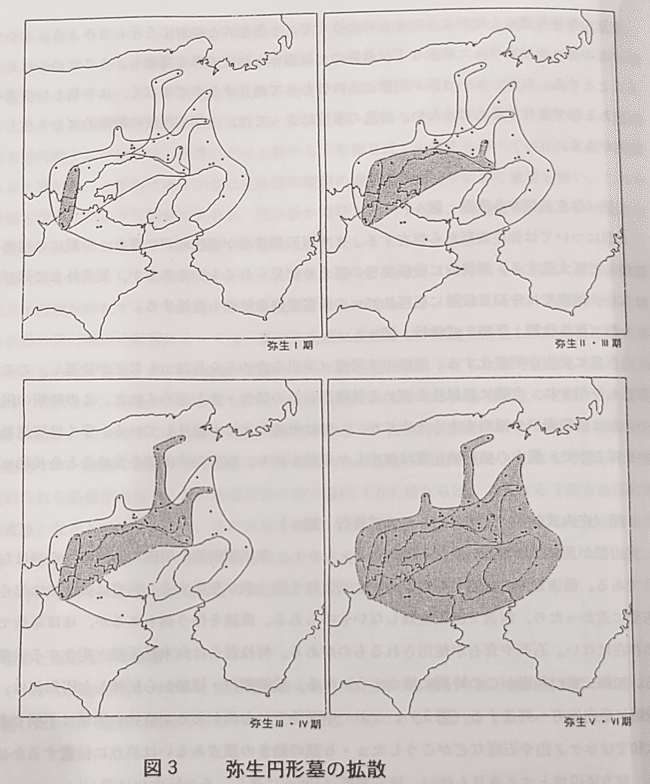

弥生円形墓の拡散「古墳出現期の播磨」 岸本道昭

岸本道昭氏の『図:弥生円形墓の拡散』(2002「古墳出現期の土師器と実年代」資料「古墳出現期の播磨」)からは、 備讃播から阿波北東部→畿内への広がりが感じられる。

讃岐を核として、弥生円形墓から讃岐型前方後円墳に変えていった職人集団(讃岐忌部?)がいたのでしょうか。

前方後円墳発祥の地は播磨である? 岸本道昭(kawakatu氏ブログより)

前方後円墳の成立 讃岐型前方後円墳の提唱 北條芳隆

1群讃岐型から、第2群畿内奈良へ

古墳時代像を見直す: 成立過程と社会変革 北條芳隆他

国家形成のモニュメントとしての古墳 河野一隆

東瀬戸内から大和の地域に円形原理墓、神仙思想の共通性がある。

国家形成のモニュメントとしての古墳

近畿地方における黥面の消長 設楽博己

弥生時代後期には、吉備・讃岐・愛知で黥面の共通要素が顕著になる。

海人族の密な交流がうかがわれる。

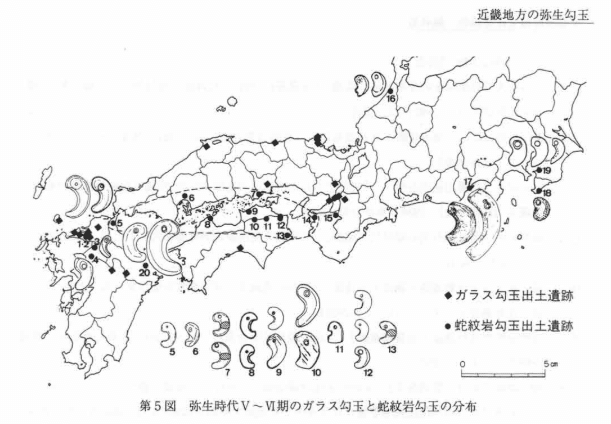

近畿地方の弥生勾玉 小山雅人

蛇紋岩勾玉の分布域は、弥生終末期の卑弥呼共立した地域とも関係しているのでしょうか。

弧帯文の変遷 菅原康夫

阿波(黒谷川郡頭遺跡)、吉備の間には早くから弧帯文に象徴される祭祀が共有されていた。

Ⅱ.阿波・讃岐から中河内、奈良盆地纏向への進出がわかる考古資料(追加:2024.7.28)

旧大和川下流域(中河内)の遺跡調査の結果をみると、

阿波・讃岐から奈良大和への進出は、庄内式から布留式土器への変化の頃に急速に進んだのではないかと考えています。

阿波・讃岐から準構造船で河内湖に渡り、旧大和川下流域の水田を開拓し、奈良盆地へ進出した様子がイメージできます。

Ⅱ.【仮説考え中です】私の想像する年代観

~弥生時代~

1世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・57 倭奴国王、後漢に遣使 (阿波東南部、長国の前身となるクニ?)

※瀬戸内で高地性集落の出現

2世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・107 倭国王帥升、後漢に朝貢 (どこか一国の王。山陰? 中四国? 九州? このころには複数の国が大陸と独自に交流していた。)

※中四国に小規模の方形周溝墓の出現

・2世紀末 倭国大乱、卑弥呼共立 (吉備・讃岐・播磨・丹後が阿讃山脈南麓の黒谷川郡頭遺跡の盟主・卑弥呼を共立)

3世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※萩原墳墓群

※黒谷川郡頭遺跡。

※庄内式土器から布留式土器の時代にかけて、阿波・讃岐産の土器が、中河内から旧大和川をさかのぼり、纏向遺跡・布留遺跡に進出していた。

・239 卑弥呼、魏に遣使

・248 卑弥呼、没す(阿讃山脈東南麓の萩原1号墓に埋葬)

※3世紀に阿波で漢鏡7期鏡を副葬していたのは、阿讃山脈東南縁に限られる。讃岐では、津田湾~高松平野にかけて漢鏡7期鏡が副葬されている。

※鳴門・板野古墳群は、継続的に漢鏡を確保し得た阿波地域唯一かつ最古の首長系譜と評価することができよう。

気延山・前山群では、倣製鏡を副葬する円墳・無墳丘の箱式石棺が顕在化する。

讃岐・阿波 纒向遺跡のホケノ山古墳について、石野博信氏は埋葬施設の構造から考えられるのは、3世紀初頭に築造された阿波の萩原1号墳の埋葬施設とよく似ていることからも、被葬者の出自をヤマトにかぎって考えることはできないという。おそらく四国東部の阿波か讃岐の人物がふさわしく、その人物はヤマトと連携して半島のクニグニとの交易を担当していたのであろうと想定する( 石野博信2019)。

魏志倭人伝曰く、男王を立てたが国中服さずの時代。

このころの盟主についてはまだ、イメージが湧いていない。

・266 倭の女王(台与)、晋へ使者を送る

※纏向、ホケノ山古墳の頃

※人皇時代のはじまり

・1代 神武??? 謎です。

・2代 綏靖

・3代 安寧

・4代 懿徳

・5代 孝昭

・6代 孝安

・7代 孝霊(倭迹迹日百襲姫命、吉備・出雲平定)

・8代 孝元

・9代 開化

~欠史8代(参考:神社ねこさんのnoteと動画)

※四国各地の勢力の統合過程

※この頃までは陸路より瀬戸内海航路・吉野川が主要交通路の時代。

※古墳時代前期 讃岐型前方後円墳が築かれ始める。

並行して阿讃からの進出と思われる、畿内纏向で大型前方後円墳の出現(主に豪族・渡来系氏族の権威化のための古墳造営と想像している)

4世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~古墳時代~

※箸墓古墳の頃

※天河別古墳群、丹田古墳、宮谷古墳など

※阿波から讃岐全域が倭国政治の中心部であり、

淀川水系(摂津)、旧大和川下流域(中河内)、旧大和川上流域(奈良)に勢力を継続して広げていく時代。

・10代 崇神天皇(任那、四道将軍、波多国造(高知))

・11代 垂仁天皇

・12代 景行天皇、日本武命の遠征(西日本の統一過程)

・13代 成務天皇、初代竹内宿禰(長國造がおかれた、都佐国造(高知)、伊余国造(愛媛))

・14代 仲哀天皇、神功皇后の遠征(怒麻国造(愛媛))

『日本書紀』神功皇后摂政五十二年条に「七枝刀一口,七子鏡一面」などの重宝を献上し、その時、百済王はこれらは谷那鉄山の鉄を用いたものだと伝えている[3]。『日本書紀』の紀年に問題があるが、百済王の即位・薨去記事から換算すると、この年は372年にあたる。

・15代 応神天皇(弓月国から秦氏の渡来)

(粟國造、讃岐國造がおかれた、久味国造(愛媛)、小市国造(愛媛)、風速国造(愛媛))

5世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※5世紀前半 渋野丸山古墳(阿波最大の前方後円墳)

・16代 仁徳天皇(淡道國造がおかれた)

・17代 履中天皇

・18代 反正天皇

・19代 允恭天皇

・20代 安康天皇

・21代 雄略天皇

(ここまで倭の五王、讃・珍・済・興・武を含む)

・22代 清寧天皇

・23代 顕宗天皇

6世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・24代 仁賢天皇

・25代 武烈天皇

ここまでは四国内に都をおいた。

継体の時代、淀川水系(摂津・河内)の都へ遷った。

その後は、四国に都が戻る。

・26代 継体天皇

(このころ、まだ奈良は渡来系氏族の支配が強いので、奈良に入ったのは晩年になった)

・27代 安閑天皇

・28代 宣化天皇

・29代 欽明天皇(百済から仏法が入る)

・30代 敏達天皇

・31代 用明天皇

・32代 崇峻天皇

~飛鳥時代~

・33代 推古天皇(593年 聖徳太子が摂政となる)

7世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・34代 舒明天皇(663年、白村江の戦い)

・35代 皇極天皇

・645 乙巳の変(大化の改新)

・38代 天智天皇(鳴門市大津に宮をおく)

・39代 天武天皇(阿波小松島市の飛鳥に宮をおく)

・41代 持統天皇(阿波、藤原宮に遷都。阿波西部の吉野宮=加茂野宮城跡に多数回行幸。)

・42代 文武天皇

8世紀~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・43代 元明天皇(奈良、新益京へ遷都検討)

・710 平城京遷都(新益京と平城京へ遷都)

・45代 聖武天皇

※海路より陸路・街道が整備され、主要交通路に変わっていく。

・794 平安京遷都

当時を推しはかるための参考地図

天智天皇の大津宮比定地(大津村として地名残る)

南海道の群頭駅比定地(黒谷川郡頭遺跡)

越智正昭氏 『自然から読み解く四国の古代史』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京

(参考)弥生土器編年

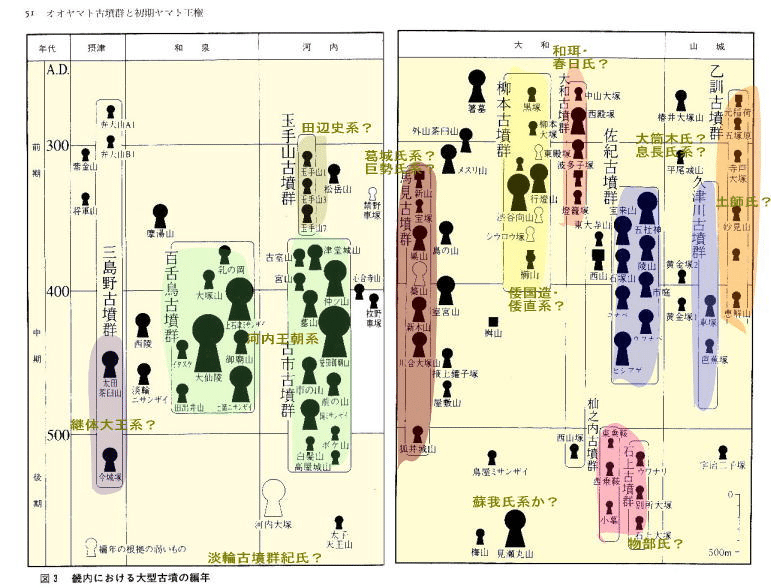

(参考)畿内の古墳群編年一覧図と氏族の推定 kawakatu ブログ