【知られざるアーティストの記憶】第72話 野生動物のような彼とPikale☆くん

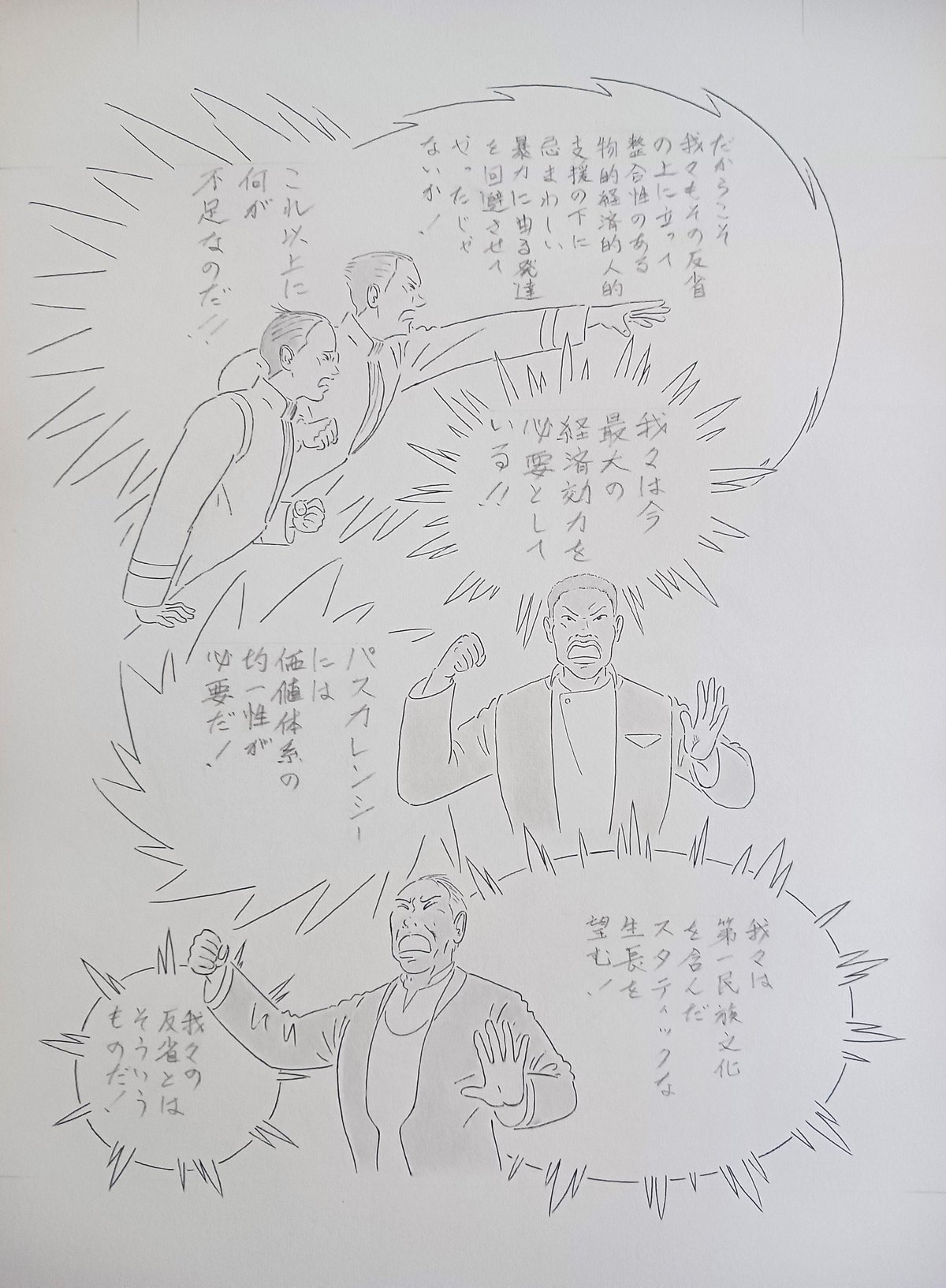

Illustration by 宮﨑英麻

*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。

知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で

マリに遺した記憶の物語*

第10章 5度目の入院

第72話 野生動物のような彼とPikale☆くん

彼が入院した日、マリは淡路島のマホに再び電話をかけた。先日メイに相談しようとしたことについて、マホに直接訊くことにしたのだ。

一通り話を聴いてからマホは、

「イクミさんって、野生動物に近い存在やねん。」

と言い放った。この「野生動物に近い存在」という例えは、当時のマリには

(ふうん、そうか。なるほどね。)

くらいのインパクトしか与えなかったが、今思えば、このときまだ一度も彼と会っていなかったマホが、これほどまでに彼の本質を言い当てたことに驚嘆してしまう。

マホは続けた。

「野生動物やから、自然から常にエネルギーもらってないと生きていかれへん。それも、マリちゃんと一緒にがええみたい。マリちゃんと一緒に山へ登ったり、ピクニックしたりとか、近くの川でええから一緒に足を浸すとか。とにかく、自分ちの庭でもええから、土の上で裸足になんねん。これをちょこちょこ重ねてって。それから、マリちゃんと一緒にいろんな人に会うのもすごくええよ。」

マホはさらに具体的なアドバイスとして、部屋の中に植物を置くことと、家の波動を変えるために鐘や音叉などの音を鳴らすことを提案した。

(ふうん。そういうものかな。)

という気もしつつ、藁をもすがりたい思いでアドバイスを求めた相手が示してくれたことは、可能な限り全て実行した。まずは彼を待っている間にできることとして、彼の部屋の本棚の下の収納から、おそらくインドかどこかの美しい彫刻が施された真鍮の鐘を見つけ出し、階段の下の棚に置いて、通る度に響かせた。それはうっとりと聞き惚れるほどに美しい音色をしていた。

彼の鐘と同じデザイン

そして年末には、隠れ家のようなプランツ屋さんのその年の最終営業日に、観葉多肉植物のハオルシアを迎え入れた。そのプランツ屋さんは、オフィスや病院などへの観葉植物のレンタル業をメインとするお店で、マサちゃんが最初に入院したホテルのようなK病院内の植物はすべて請け負っていた。

「同じ生育具合の植物を置いても、枯れてしまう病室と枯れない病室とがあるんですよ。」

植物に詳しい店主は、植物たちがいかに人間の病気や邪気などを吸いとって健気に枯れるかというエピソードをたくさん話した。マリは連れ帰ったハオルシアを「ハオルくん」と名付け、プランツ屋さんに教わった通りに育て始めた。

2021年12月19日の午前中、マリは淡路島からやってきたマホとともにT山に登るツアーに参加した。マホはマリがよく知る一般的な登山コースではなく、青龍を祀っている裏の滝に直行した。神社巡りをライフワークとするマホは少し前に訪れた高野山で啓示を受け、青龍に導かれるようにT山までやってきたという。市外や県外からもマホに会いに来る参加者もあり、T山麓のネオヒッピーたちの間でも、マホのパーソナル理論やツインレイ理論の旋風がひそかに急速に巻き起こっていた。

その日の午後、マリはImakokoカフェで行われたPikale☆くんのライブに参加した。Pikale☆くんは都会で生まれ大人になったが、今はマリたちの町からも遠く離れた高千穂で自然農を営みながらシンガーソングライターとして活動している。Imakokoカフェのせっちゃんとも、生物多様性の国際会議に共に出かけたりする活動仲間であり、拠点は離れていても同じ志を持つネオヒッピーのリーダー的存在である。Pikele☆くんには妻子があり、志を同じくする楽しい仲間たちにも囲まれ、肩肘を張らず、少ないお金でもゆっくり、深く、素朴で豊かな生活を模索しながら土に根を下ろして生きている。そんな印象を歌とトークから感じた。マリはPikale☆くんの歌だけでなく、彼の作る野生的で体の底からおいしいと感じるホーリーバジルのお茶のファンであった。

昨日はPikeleくんのライヴに行きました

あなたと一緒に来たかったです

Pikeleくんはあなたの若い日の姿と

同じ志、soulを持った同じ人種の人だろうと

感じました。

いや、若い日のあなたより Pikeleくんは

遥かにやわらかいのかもしれない

そんなPikaleくんの姿を見て

あなたは何を感じるのだろうかと思った

2021/12/20 「愛16」

彼は本当は、Pikale☆くんのように生きられたのではないか。繊細さゆえに人を拒んで孤高に生きてきた彼と、同じ方向を目指す仲間たちと連帯しながら自分の信じる道を愉快に歩くPikale☆くんとは、根本は同質ながらも正反対の生き方にも見えるし、実はほんのわずかな違いしかないようにも思われた。生きた時代の違いなのか、もたらされた出会いのわずかなタイミングの違いなのか……。

「マリちゃんと一緒にいろんな人に会うのもいい。」

マホの言葉が反芻された。

「今からでも!」

マリは彼をImakokoカフェのコミュニティの中に誘い込むビジョンを持っていたが、彼は人生でPikale☆くんと出会うことはなかった。

彼の誕生日は年の瀬だったので、マリは病院で年を越す彼のために、どことなく彼に似た雰囲気の小人のイラストが描かれた来年の月めくりカレンダーを買った(註1)。そこには、

≪絵描きであるあなたにイラストの小物をプレゼントするのは、農家の人に大根をあげるようなものですが。≫

という言い訳を書き添えた。

(註1)本noteでマガジン「連載小説【知られざるアーティストの記憶】」のトップ画像にしている小人のイラストが、その月めくりカレンダーのものである。

そして、あたたかな雰囲気の小鳥のイラストが描かれたクリスマスカードと便箋を喫茶店のテーブルに広げた。以前も彼への真剣なラブレターをしたためるのにしばしば喫茶店を使ったマリは、それを正直に彼に話すと、

「そんなところで無駄なお金なんか使わないで、うちのテーブルをいくらでも使えばいいのに。」

と言われたものだが、まさか本人の家に行ってラブレターを書ける人なんてどこにも居ない。彼が入院しているこのときも、やはりマリが落ち着いて心を文字にできるのは喫茶店であった。

★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。