「世界」と「日本」の高齢化の現状と未来 - 超高齢社会とデザイン②高齢者の抱える具体的な問題

第1回『「世界」と「日本」の高齢化の現状と未来 超高齢社会とデザイン①』では、日本が高齢化先進国であることや、世界中で高齢化が進んでおり様々な業界から注目されていることを改めて考えました。

今回からは、日本における高齢者が実際にどのような問題を抱えているのかを、具体的な事例や白書、意識調査の結果などをもとに考えたいと思います。

本記事では高齢者を取り巻く問題を「一人暮らし」「デジタル」「介護」「買い物」と4つの切り口で取り上げました。それでは、それぞれ順に見ていきたいと思います。

問題1.高齢者と一人暮らし

高齢者が抱える1つ目問題は、一人暮らし高齢者の増加という問題が挙げられます。当然のことながら、高齢者の数が増加するにつれて、一人暮らしの高齢者も増加することは予想出来ます。

では実際に、どのくらいの高齢者が一人暮らしをしているのでしょうか?また、過去と比べてどの程度増加しているのでしょうか?

高齢者の約1/5が一人暮らし!

内閣府の「平成30年度版高齢者白書」の第1章高齢者の状況第1節(3)には、65歳以上の一人暮らし者の動向が見られるグラフが載せられています。

このグラフでは、2040年までの予測もされており、過去に遡ると1980年まで遡ることが出来ます。このグラフ一つで一人暮らしの高齢者の増加がどんどん進行していることがわかります。

緑の線には、現在の高齢者の中で一人暮らしの高齢者が何%いるかが男女別で表されています。全年代において一人暮らしの高齢者数は女性の方が多く、2020年時点では高齢者女性の中の22.4%が、高齢者男性においては15.5%が一人暮らしであることがわかります。

具体的な数を見ると、1995年は一人暮らしの高齢者の数が約220万人であったのに対して、2020年では約700万人まで増加しています。さらに、2040年には約890万人まで増加すると予測されています。

一人暮らしの高齢者が増加傾向にあることは一目瞭然でした。

では、高齢者が一人暮らしをすることでどのような問題が発生するのか、具体的に高齢者の声を見ていきたいと思います。

一人暮らしの高齢者の声

内閣府では平成26年に全国の一人暮らし高齢者(総数1,480人)に対して意識調査を行っています。

調査地域に関しては、やや関東に偏りが見られますが、全国的に意識調査が行われています。

調査項目は以下の6項目に分かれています。

幸福感、不安に関する事項

人との付き合いに関する事項

商品の購入・振り込め詐欺に関する事項

外出・通院に関する事項

将来の準備に関する事項

楽しみに関する事項

一つずつ詳しく見たいのですが、かなりの長尺になりかねないので、

厳選した内容を見ていこうと思います。

女性の方が幸福度が高い

本項目のQ1は10段階評価で一人暮らし高齢者の幸福度に関する質問でした。

性別にみた平均点は、女性が高く、6.96となっており、男性の平均点は5.83となっています。年齢別で平均点を見ると、80歳以上が最も高く、6.97となっています。 男女に分けて、配偶者の有無別に見ると、男性(5.52)、女性(6.55)ともに未婚の方が平均点以下となっており、またどちらも死別の場合は平均点を上回っています。

子供の有無で見ると、子供がいる方の方が幸福度の平均点は高く、6.74でした。 会話の頻度で見ると、毎日会話をしている人の平均点は6.99なのに対して、ほとんど会話をしない場合は平均点が5.24まで下がることがわかりました。 毎月の収入でみると、収入が多いほど平均点は高くなっています。

これらの結果は非常に興味深く、ある種想定内の結果と見受けられる部分もありますが、具体的に幸福度という形で表されることにより、より現実味を帯びた結果といえるでしょう。

人付き合いの有無は男女で異なる

人との付き合いに関する事項には、一人暮らしの高齢者のグループ活動への参加経験(中年期)・参加状況(現在)・参加意向(将来)に関しての調査が行われています。

自治会やスポーツの集まり、PTAなどへの参加意向は減少傾向にあることがわかります。しかしながら、ボランティア・NPOへの参加意向は増加傾向が見られます。

一番増加傾向にあるのは、「該当するものはない」という項目で、一人暮らしの高齢者のコミュニケーション不足の問題が見受けられます。

さらに詳しく、一人暮らしの高齢者のグループ活動への参加意向(将来)に関しての調査結果を見ていきましょう。

全体的に「趣味の会やスポーツの集まり」への参加意向が高く、性別で見た場合は、大多数の項目で女性の方が参加意向が高い傾向にあることが分かります。

年齢別で見た場合75歳以上になると、「同じ学校出身者の会やグループ」への参加傾向が5.0%と若干高まることが分かります。

男性の場合は、未婚の方が「該当するものはない」が72.3%と高い傾向が見られるのに対して、女性は、未婚の方が様々なグループ活動への参加意向が高い傾向にあることが分かります。 子供の有無でみると、「該当するものはない」と答えた者の割合は子供のいない者が65.1%と高くなっていることが分かります。

意外と通院外出で困ることは無い

通院や医療についての困りごとに関しては「困っていることはない」が半数以上の63.6%を占めていることが分かります。一方で、待ち時間や医療費の負担、交通の便に関して問題意識を持っている一人暮らしの高齢者がいることも見受けられます。

さらに詳しい調査結果を見ると、都市の規模による差異が見受けられます。

「待ち時間や会計などで時間がかかる」と答えた人は、小都市で最も多い20.6%となっており、「病院や診療所への交通の便がよくない」や「気軽に受信できる医療機関が身近にない」と答えた人は町村の方が多い傾向があると分かります。

介護は子供よりもヘルパーに頼みたい

もしも介護が必要になったとしたら、主たる介護者は誰であって欲しいかを調査した結果を見ると、子や配偶者、兄弟姉妹よりもヘルパーなどの介護サービスの人を求める人の割合の方が51.7%と高いことが分かります。

この結果を見てどのようなことが考えられるでしょうか?

さらに詳しい分析結果を見ると、様々な背景に関わらず、子供よりもヘルパーに頼りたいという割合が多いことが分かります。

年齢別に見た場合は、75歳以上になると子に頼りたい人の割合が37.3%と65歳〜74歳までの25.4%よりも高い割合になっています。

会話の頻度を見た場合は、毎日会話をしている人が主たる介護者として子を選ぶ割合が37.0%なのに対して、ほとんど会話をしない人では11.0%となっています。これは子供がいる高齢者に対して、子供を持たない人や未婚の一人暮らし高齢者の方が日常会話頻度が少なくなっていることが原因として考えられます。

高齢者の楽しみ

一人暮らし高齢者の日常生活における楽しみに関する調査結果を見ると、「テレビやラジオ」が最も多く、「仲間や友人との交流」が続きます。

高齢者が日常生活で抱える「問題意識」や「思い」がどのようなものか、この意識調査をもとに概要を捉えることが可能なのではないでしょか?

また当然と考えられる結果や、意外な結果もあったのではないでしょうか?この結果を受け、高齢者の抱える問題に関して、当事者の声に基づいて考え直す必要もあるのかもしれません。

東京都では年間約3,000人以上の高齢者が孤独死している

ここまで、一人暮らしの高齢者が抱える問題意識などを調査結果に基づき見てきました。

次に、社会問題として取り沙汰される事も多い高齢者の孤独死問題を考えたいと思います。

「年齢階級(5歳階級)、性・世帯分類別異常死数(自宅死亡)、東京都特別区,令和2年」の表を見ていきましょう。65歳以上の男性の死亡者数は単身世帯で2,702人、女性の死亡者数は単身世帯で1,505人であることが分かります。

都心における高齢者は、マンション等の集合住宅などで一人暮らしをしている人が一定数存在します。集合住宅のような閉鎖的な住居では、近隣住民との接触も希薄になり、孤立していく高齢者も多く、また高度経済成長期にできた公営住宅などでは、高齢者だけが住み続けたり、高齢者になり入居する状況も多く、より高齢者一人一人の孤立が進むと考えられます。

さらには、単身高齢者は1/3が借家に住んでいる統計もあり、仕事柄転居などを繰り返し地域との関係性も薄い傾向が見受けられます。

問題2.高齢者とデジタル

デジタル技術の革新とともに、各種方面での利便性が高まり、一個人が情報にアクセスすることも容易になりました。その一方で、高齢者にとっては慣れないスマートフォンやPCの普及に伴い、デジタルの恩恵を受けられる世代と受けられない世代での情報格差が広がる可能性が懸念されています。本章では、高齢者とデジタルの問題で議論の俎上に上がるデジタルディバイド問題を取り上げます。

デジタルディバイド問題ってなに?

まず、デジタルディバイド問題とは何か、考えていきます。

平成23年度版の情報通信白書によると、「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差」と定義されています。

この定義からも分かる通り、デジタルディバイド問題の議論は、高齢者に関するもののみならず、複数の論点が存在します。

具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国内地域格差を示す「地域間デジタル・ディバイド」、身体的・社会的条件(性別、年齢、学歴の有無等)の相違に伴うICTの利用格差を示す「個人間・集団間デジタル・ディバイド」、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタル・ディバイド」等の観点で論じられることが多い。

デジタルディバイドに関する最初の調査は、1995 年 7 月に米国商務省の National Telecommunications and Information Administration (NTIA) によって行われました。1995年の調査では、高齢化に関連したデジタルディバイド問題では無く、「FALLING THROUGH THE NET: A Survey of the "Have Nots" in Rural and Urban America」という題目で、田舎と都市部のアメリカにおける”持たざるもの”の調査、要するに情報機器の所持に関する地域格差の調査を行いました。

デジタルディバイド問題の出発点が地域格差であったことから、今日では年代間での格差も議論の俎上に上がります。

そこで、次節では実際に情報機器(ICT)の高齢者の利用状況を見ていきましょう。

年齢が上がるスにつれてスマホを使わない

令和2年に総務省が実施した「情報通信機器の利活用に関する世論調査」をもとに高齢者の情報機器の利用状況を見ていこうと思います。

まず初めに年齢別でのスマートフォンやタブレットの利用状況の調査を見ると、年齢が上がるに連れて利用率は減少傾向にあることがわかります。上記の表には記載されていませんが、結果を地域別に見た場合では、大都市の方が「利用している」とした方の割合は高くなっていました。

「使いづらい」よりも「使う必要性を感じない」

また、スマートフォンやタブレットを「ほとんど利用していない」、「利用していない」と答えた 者に、スマートフォンやタブレットを利用していない理由を聞いた調査結果を見ると、「必要性を感じていない人」や、「利用方法がわからない方」が多く見受けられ、高齢者に対するデジタルディバイド問題を解消するためには、UI/UXの改善のみならず、そもそも情報機器に触れる必要性と興味関心を生み出すことから始めなければいけないのかも知れません。

スマートフォンやタブレットを「ほとんど利用していない」、「利用していない」と答えた者に、どんな事があれば利用につながるかを聞いた結果を見ると、どの年代の方も利用料の値下げが挙げられ、その次に操作性の改善や興味関心の問題などが見受けられました。

新型コロナウイルスの影響もあり従来の生活様式から「新しい生活様式」にシフトしてきている中で、スマートフォンやタブレット利用の必要性を感じるかの調査結果を見ると、若者に比べて、高齢者になるにつれて利用の必要性を感じていない事がわかります。スマートフォンなどの情報機器やアプリケーションを活用したシェアリングエコノミーの形態で存在する利便性の高いサービスなどがある一方で、それらを活用すべき高齢者に利用必要性を感じさせることが出来ていないのかもしれません。

高齢者の観点からデジタルディバイド問題を考えるためには、上述した調査のみでは無く、もう少し詳しく調査をしていく必要があると考えています。しかしながら、本章で取り上げた情報のみを踏まえても、高齢者の情報機器利用を促進するためには、根本的に高齢者の情報に対する興味関心を引き出す必要性や、利用を促進する場の提供必要性も感じられ、単にデバイスのUI/UXの改善のみでは解決出来ないことがわかります。

またこれらの問題は、単に情報格差が広がるということのみならず、デジタルに関するリテラシー格差に繋がり、そこから新たな詐欺被害にも発展しかねません。

これらの現状を踏まえ、高齢者の情報格差、デジタルディバイド問題に関してデジタルネイティブであるZ世代を筆頭に、早急に取り組んでいく必要性を感じました。

問題3.高齢者と介護

今までは、高齢化の問題は地方において顕著に表れており、これは戦後から起こる都市部(特に東京圏)への人口流出などが起因していると考えられます。要するに、都市部の若年層の数が増え、高齢化率が下がっていたからです。しかしながら昨今では、東京圏の高齢化は団塊の世代を始め、多くの東京在住者が高齢期を迎えることで急速に進み、都市部や東京圏においても高齢化の影響が現れ始めています。それは、国土交通省の出した「首都圏白書」にある「首都圏の高齢化率の変化(平成17年→平成27年)」を見ても明らかです。

そこで本章では、急速に進む東京圏の高齢化に伴う問題を取り上げたいと思います。

東京都で40%以上も急増する介護需要

日本創成会議の発表では、医療機関への入院需要は、75歳以上の高齢者数の推移にほぼ連動するとしています。人口の将来推移を基盤に、都道府県単位の年齢別医療介護需要の発生率に基づき算出した医療介護需要の将来見通しを見ていきます。

全国平均の入院需要は、2015年と2025年を比較すると約14%増加しています。増加率が最も高いのは東京圏で、埼玉(約25%)、神奈川(約23%)、千葉(約22%)、東京(約20%)の順で高くなっていることがわかります。介護の平均ではもっと大幅の増加が見受けられます。全国平均の約32%に対して、東京圏では約45%の増加、具体的に各都県では、埼玉(約52%)、千葉(約50%)、神奈川(48%)、東京(約38%)の順で高くなっていることがわかります。

しかしながら、全国的に見ても、入院需要、介護需要ともに2025年以降は増加率は低下していきます。にもかかわらず、全国平均よりも低くなっていく地方と比べて、東京圏では依然平均以上の増加率となると推測されています。

上記の表を見ることでわかる通り、東京都圏での高齢化率の増加に伴い、当然のことながら介護や入院施設などの需要の増加が起こっています。

近い将来介護施設の奪い合いが発生

東京圏における介護施設の利用状況を見ると、東京都の高齢者が周辺の県に依存している状況がわかります。中央の紫色の表には、有料老人ホームなど特定施設の利用状況が表されています。東京都民の利用者数の中で、東京都内の施設を利用する方の割合は68%にとどまり、残りは周辺の神奈川県、埼玉県、千葉県に入居しています。

このことは東京都民である高齢者が、周辺の県へ転出している状況を示しています。

上記の表では「後期高齢者収容能力の乖離幅」を示しています。「後期高齢者(75歳以上)当たりの介護保険施設・居住系サービス・サービス付き高齢者住宅等の定員数が、最近の全国平均並みに比べて、どの程度乖離しているかをみた研究」をもとにこのグラフは作成されています。0に近づくにつれて全国平均と近くなっていることがわかり、2015年時点では東京都23区内の不足分を周辺の施設が補っている状況が見受けられます。これが2025年以降になると一気に周辺の県も大幅に不足していくことが推測されています。このことから今後の東京圏では周辺地域の介護施設の奪い合いが生じ、介護施設に入居することが出来ない介護難民と呼ばれる高齢者が増えることが予想できます。

では東京圏で発生する介護難民を対策することは可能なのでしょうか?

介護難民対策における二つの制約

2015年に発表された日本創成会議の「東京圏高齢化危機回避戦略 一都三県連携し、高齢化問題に対応せよ」では、東京都圏において介護体制を増幅するには2つの制約が存在すると明言されています。

1つ目の制約は「土地制約」です。

医療介護の施設には、適当な規模の土地が必要になります。その供給や確保が東京都区部では厳しくなってくるとのことです。以前より、東京都区部では介護施設等を新たに整備する事には制限があり、周辺地域への依存により切り抜けてきています。また本報告書においては、東京都の高額な整備費用に対しても言及されています。このように東京都区部における土地確保や高額な費用の問題を踏まえると、介護体制の増幅が厳しいことが伺えます。

2つ目の制約は「人材制約」です。

人材確保の問題は、介護施設や在宅介護サービスなどにも共通する課題であるとされています。上記画像の「医療介護関係人材の必要数の政府による将来推計」を見ると、「2025 年度においては医師・看護職員・介護職員・その他の職員の合計で 704 万~739 万人が必要と見込まれており、2011 年に比べて 240 万~280 万人程度の増加が必要と試算されている」現状を伺えます。本報告書において東京圏での必要な人材を全国の1/3とすると約80〜90万人の増員が必要なことがわかり、人材確保のハードルの高さを伺うことが出来ます。

問題4.高齢者と買い物

高齢者の方の中には、足腰が弱くなることや視力の低下、それらに伴って免許を返納される方などもおり、移動手段が公共交通機関に依存する方が一定数存在します。近年では、近所のスーパーや商店街が廃業・衰退し、それに加えコロナウイルスの蔓延で外出困難になるなど、主に高齢者の方々を中心として、食料品などの買い物や外での飲食に不便や苦労を感じている方が増えています。

本章では買い物に不便を感じる高齢者(いわゆる「買い物難民」「買い物弱者」「買い物困難社」)の抱える社会的な問題である「食料品アクセス問題」を取り上げます。

8割以上の市町村で買い物難民対策が必要

農林水産省の発表した「「食料品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート調査結果」の令和3年度版を見ていきましょう。

本調査は、農林水産省が「食料品アクセス問題」に対する現状分析の一環として、平成23年度から全国の市区町村を対象として実施している調査です。

上記画像にもある通り、何かしらの対策を必要としている市町村は86.4%で、平成27年度以降上昇傾向にあることが分かります。また、対策を必要としている市町村において現在対策を実施していない地域が20.9%もあることが分かり、年々対策は広がっているものの、対策が必要な地域のうちの1/5は「何も対策がなされていない」もしくは「出来ない」現状であることが分かります。

なぜ対策が出来ないのでしょうか?

対策が必要な背景はやはり「高齢化」

対策を実施していない理由に関しての調査結果を見ていくと、そもそも対策の必要性を感じていない場合があることが分かりました。しかしながら、食料品の買い物等の不便さを感じていない住民が相対的に少なかったとしても、もしも一人以上食料品の買い物等に関する不便さや困難を感じている人がいた場合、その方にとっては死活問題になりかねません。そのような現状に対して何ができるのか、もう少し慎重に考えていく必要性も感じます。

また小規模の市町村では、財政上の問題も多く存在していることが分かります。

対策を必要としている市町村の割合を見ると、大都市が81.3%であるのに対して小都市の割合の方が89.9%と高いことが分かります。

また、対策が必要な背景に関しては、都市の規模に関わらず、住民の高齢化が最も高いことが分かります。この調査においては、「助け合いなど地域の支援機能の低下」が大都市においては、37.5%と他の規模の地域と比べて高い割合を示している点も特徴的です。対策を必要とする背景の上位項目は全国的に一様の結果であるのに対し、下位項目では、中小規模の市町村と大規模の都市では少し違った様相を垣間見ることが出来ます。

市町村の規模によって異なる対策

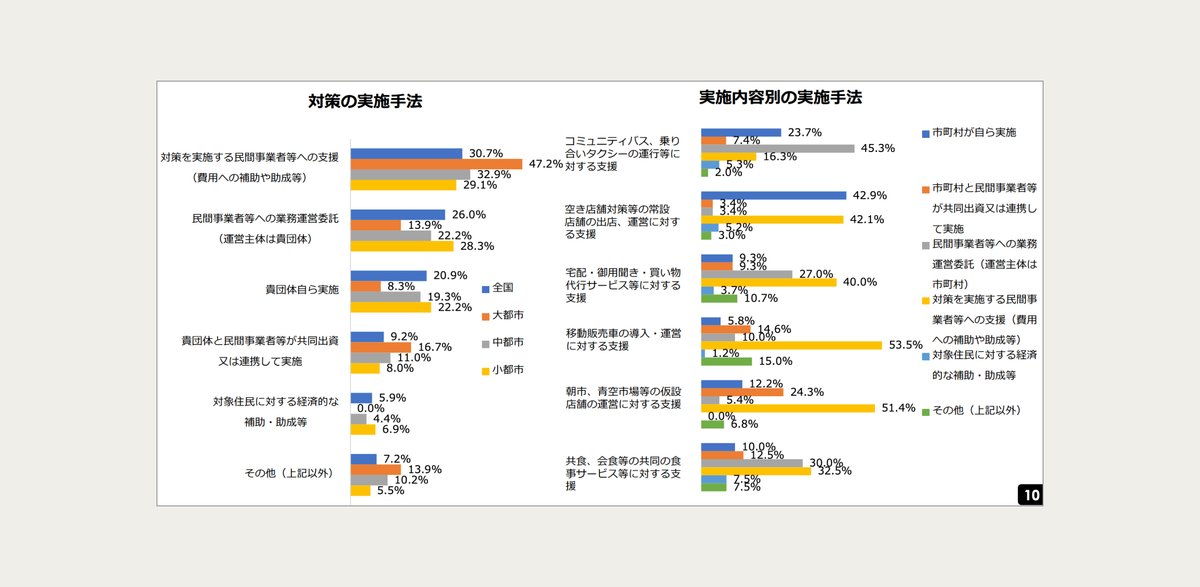

市町村が実施している対策の推移をみると、コミュニティバスや乗合タクシー、移動販売車の導入や運営への支援が増加している傾向が見られます。

また、市町村の規模別で実施手法を見ると、中小規模の市町村に比べて、大都市では対策を実施する民間団体へ支援、または共同出資で連携している割合が多く、運営自体を行政が行なっている割合は低いことが分かります。小規模の市町村になるにつれて、行政自ら運営を行う形態が多いことが分かり、小規模の市町村の「食料品アクセス問題」に対する民間企業の参入率の低さ、または単純に民間企業への支援の割合が低い、もしくは両方の要因が考えられます。

上記の表は、対策を実施もしくは検討している市町村の持つ課題に関して都市の規模別に見た調査結果を表しています。大都市においては、対策実施事業者の不足・不在が中小規模の市町村に比べて65.0%と非常に高いです。一つ前の表において、大規模の都市が中小規模の都市に比べて民間事業者に対する支援を多く行なっているとの結果がありましたが、依然として、民間の事業者が不足していることが分かります。またどの規模の市町村においても地域の現状・課題・分析不足は嘆かれており、ここに対する対策の必要性を感じられます。

まとめ

私たちCULUMUが全4回に分けて行う「高齢化問題」に関する連載記事の第2回目、いかがでしたでしょうか?

第1回目は、「「世界」と「日本」での高齢化の現状と未来」という題目のもと、「世界」と「日本」での高齢化の現状や、高齢化が進んだ先の未来予測を、様々な資料をもとに捉え直しました。

第2回目(本記事)は、「高齢者の抱える具体的な問題」という題目のもと、高齢がどのような問題を抱えているのか、またその要因なども少しではありますが、実際の現場の声を元に見ていくことが出来ました。

ここまでを踏まえて、第3回では、「政策」と「建築」の観点から、高齢化問題に取り組む具体例を挙げ、思索を巡らせたいと考えています。

第3回以降は、noteではなく皆様がダウンロード可能な、CULUMUのホワイトペーパーでまとめていく予定でおります。

引き続き宜しくお願いします。

参考文献

日本創成会議.“東京圏高齢化危機回避戦略 一都三県連携し、高齢化問題に対応せよ”.

http://www.policycouncil.jp/pdf/prop04/prop04.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)

日本創成会議.“東京圏高齢化危機回避戦略 図表集”.

http://www.policycouncil.jp/pdf/prop04/prop04_1.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)

内閣府.“第1章 高齢化の状況(第1節 3)”.

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_1_3.html#:~:text=65歳以上の一人暮らしの者の増加は,なっている(図1.(最終閲覧日2022-1-10)

内閣府.“平成26年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果(全体版)”.

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h26/kenkyu/zentai/index.html.(最終閲覧日2022-1-10)

厚生労働省.“高齢者が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議(「孤独死」ゼロを目指して)-報告書-”.

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0328-8a.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)

東京都福祉保健局 東京都監察医務院.”東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計(令和2年)”.

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/kodokushitoukei/kodokushitoukei-2.html.(最終閲覧日2022-1-10)

Chatwork.”高齢者のデジタルデバイド問題とは?対策方法と影響を解説”.

https://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-053.html.(最終閲覧日2022-1-10)

日本総研.”高齢者のデジタル・ディバイド問題の現状と、自治体の今後の取り組みの方向性示唆”.

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=102373.(最終閲覧日2022-1-10)

National Telecommunications and Information Administration(NTIA).”FALLING THROUGH THE NET: A Survey of the "Have Nots" in Rural and Urban America”.

https://ntia.gov/page/falling-through-net-survey-have-nots-rural-and-urban-america.(最終閲覧日2022-1-10)

内閣府政府広報室.”「情報通信機器の利活用に関する世論調査」の概要”.

https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r02/r02-it_kikig.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)

国土交通省 国土政策局.”東京圏における高齢化の状況について(参考資料)”.

https://www.mlit.go.jp/common/001092094.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)

農林水産省.”食料品アクセス(買い物弱者・買い物難民等)問題ポータルサイト”.

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html.(最終閲覧日2022-1-10)

農林水産省.”「食料品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート調査結果(令和4年度版)”.

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/access_genjo-5.pdf.(最終閲覧日2022-1-10)