ありがちで退屈な『14歳の栞』

果てしない無敵感と底なしの無力感を

両腕に抱えた14歳の私は、

校庭に敷かれたトラックを見下ろしながら

そのけだるい身体を教室の壁に預けてみた。

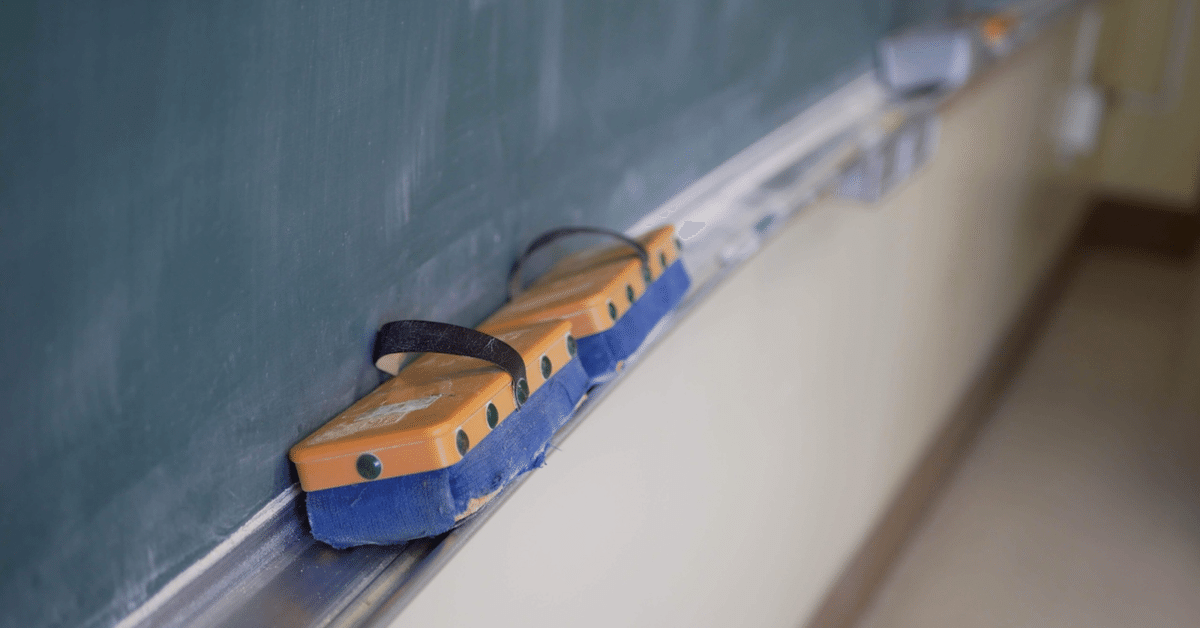

モルタルの壁に触れた制服の肩元は

黒板のチョークが擦れたみたいに

粉っぽく、粗い白色に染まった。

その白を見つめため息を吐く私は

早く、こんな服を脱ぎ捨てて

この小さな箱から抜け出したいと思っていた。

港町の小さな中学には

同級生が19人しかいなかった。

大規模校に特有の

個性という名の小さなトゲを

規定という名のヤスリで削り取られる

そんなありがちな思春期の葛藤は

あの小さな中学には無かった。

かといって、その生えかけたトゲを

思いっきり尖らせて

世間を突き抜いてやろうと思うほどの

燃え立つ野心や競争心もまた

そこには無かった。

そこそこの努力をすれば

そこそこに評価してもらえる

そこそこな世界で生きていた14歳。

思い返せばあの頃私は

いつも何かを、理不尽に嫌っていた。

鉛筆で絵を描くのは好きだったけど

絵具で色を塗るのは嫌いだった。

頭の中で出来上がっていた芸術が

やっと白黒のキャンバス上で再現できたのに

そこに色を乗せたとたん

なぜだか思い描いた世界はいつも

ぼろぼろと音を立てて崩れ去った。

美術の授業が終わり、

色とりどりに絞り出したはずの

パレットの絵の具たちは、

結局最後は黒色に犯されて

手洗い場の古いタイルに沿いながら

排水溝に吸い込まれていった。

14歳の私は、自分には

鮮やかな世界を描き出す才能は

無いのだと悟った。

14歳の春に赴任してきた

英語の先生が嫌いだった。

アゴがしゃくれた男の先生の

少し舌足らずな「th」の発音が

当時なぜだか妙にしゃくだった。

そもそも勉強なんてものは

テスト用紙に正解さえ書ければ

大人たちは丸を与え、評価してくれる。

そんな単純な話なのに

そのために何時間もかけることは

無駄だとすら思っていた。

しかしそんな生徒は

かわいくなかったのだろう。

例の先生はいつも私にだけは厳しくて

クラスで1位を取ったって褒めてはくれない。

だから私は、100点を取ってやろうと思った。

嫌いな先生を見返したい一心で勉強した。

だけど最後の期末テストでは

結局98点しか取れなかった。

14歳の私は、

自分には物事に向かうための

根本的な何かが欠けていて

それが欠けている以上は

世間は私のことを

認めてくれないのだと悟った。

そうして私は中学、高校を卒業して

あれほど嫌いだった先生に教わった英語で

外国語大学に進学して留学もして

英語という言語を通して

世界中の友人と繋がれるようになった。

社会人になってからは、

あの頃絵の具で描き出したかった

鮮やかな世界への憧れがやはり消せず

その鮮やかさを色ではなく言葉で描く

物書きになった。

こうして振り返ってみると

14歳の「嫌い」って

結局なんだったんだろうと思う。

もしかすると

「どうしても手に入れたい」という

強烈な執着の裏返しだったのかもしれない。

14歳の思考というのは

黒板にチョークで線を書くみたいに

いつも曖昧で移ろいがちで、

主には悲観的。

急に力を込めたかと思うと

ぽきっと音を立てて折れてしまう。

なんとも危うく、

しかしエネルギーに満ち溢れていた。

誰しもが生きながらに綴ってきた

人生という名の小説は

まだまだこの先も続いていく。

だけどたまには立ち止まってみて

ありがちで退屈などこにでもある

『14歳の栞』を開いてみれば

あの頃の自分が『今』と『これから』を

教えてくれるかもしれない。

”桜散る 桜散る

ひらひら舞う文字が綺麗

「今ならまだやり直せるよ」が風に舞う”