子どもを安易に発達障害と診断していないか?

多様な子どもたちに対応できずに、画一的で管理型、詰め込み型の教育が「不登校」と呼ばれる子どもたちを増やしている。

つまり子どもたちには問題ないよね?

これが僕が

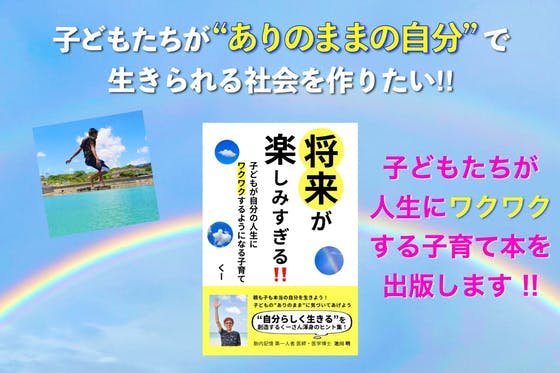

「将来が楽しみすぎる‼️ 子どもが自分の人生にワクワクするようになる子育て」

という本を書く動機のひとつになりました。

もうひとつの動機として、やたらと「ADHD」「発達障害」「グレーゾーン」と呼ばれる子が増えているということです。

実際にそう言われてしまったという子どもたちに会ってきましたが、この子の人生大変そうだなとか心配だなという子は一人もいなかったのです。

なにかおかしい。

それでも診断が出ていれば医師でもない僕がその診断について何かを言う立場にはありません。

強いて言えば他のところでもう一度診断受けてみたら?というくらいでしょうか。

ただ僕の疑問に応えてくれるような専門家の先生も少なくなかったのです!

子どもを安易に発達障害と診断していないか?

安易な診断は、子どもを傷つける。

東京大学先端科学技術研究センター・シニアリサーチフェロー の中邑賢龍(なかむら・けんりゅう)先生の言葉です。

安易に診断して、安易に薬を出してしまう医師もいます。

とも言われています。

ここまでの引用元

『子どもを安易に発達障害と診断していないか?』

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00369/120700036/

そして、発達障害、アスペルガー症候群、高機能自閉症専攻で東京大学名誉教授、医師の加藤 進昌(かとう のぶまさ) 先生の言葉。

受診者の半数は「大人の発達障害」ではない…

『発達障害グレーゾーン』という言葉が流行したが、過度に『自分は発達障害ではないか』と考えてしまう人を増やしてしまった。

そういった人たちは、生きづらさの原因について、自分の社会的知識や社会経験の不足、コミュニケーションスキルのつたなさにあることを認めたくなくて、「発達障害という病気が原因であってほしい」と考えているように見えます。

その結果、「自分は発達障害だから仕方がない」と社会的知識や経験を積むことをあきらめてしまうことで、より生きづらくなる恐れがあります。

だから私は発達障害ではない人を発達障害だと診断してしまうことを「過剰診断」と呼んで批判しています。

ここまでの引用元

『専門外来を開いた東大名誉教授が恐れる

「発達障害ブーム」の問題点』

https://president.jp/articles/-/68908

他にもこんな専門家の先生方が同じようなことを言われています。

◉ 畑にいれば、発達障害は「障害」にならない

養老孟司(ようろう たけし) 解剖学者

81年、東京大学医学部教授に就任し、95年退官

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00426/042800008/?P=2

◉ 「小さな自営業」が減ると、発達障害は増える

発達障害は病気ではなく「脳の個性」 治すべきものではない

岩波 明(いわなみ あきら) 昭和大学医学部精神医学講座主任教授(医学博士) 昭和大学附属烏山病院長を兼任、ADHD専門外来を担当。 精神疾患の認知機能障害、発達障害の臨床研究などを主な研究分野としている。 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00369/092400001/

僕が子供の頃発達障害という言葉はありませんでした。

だから発達障害なんてなかった。

なんで増えているのか?

この言葉と、発達障害という概念ができたために、自分もそうではないか?我が子もそうではないか?という意識が大きくなり、医師の診断もなぜか(上記のように過剰だと批判する専門家もいる)増えているのではないでしょうか。

いや、言葉や概念がなかっただけでそういう人たちもいたでしょう、と言われる方もいると思います。

確かにそうかもしれません。

それでも過剰診断によって発達障害と診断される人が増える状況を憂い、批判している加藤進昌のような方もいるのです。

人はひとりひとり違うので本当に障害です、重いです、という人もいると思います。

でも障害って問題でしょうか?

僕は左足が麻痺して装具をつけないと歩けないのです。

または松葉杖使用。

身体障害者手帳も持っています。

紛れもなく「障害」なのですが「問題」ではありません。

麻痺しているけど装具をつけて歩ける。

これは近視だけどメガネやコンタクトをつければ見えると同じです。

じっと座ったままの学習やデスクワークはできないけどこういうことならできる、という人も多いと思います。

本当に発達障害だとしてそれが何か?

とも思うけど

あなたに何がわかるの?!

と言われてしまうかもしれませんね。

でも僕は養老孟司先生の言う「管理され過ぎた場所にいるから障害に見えるのであって、そういう場所じゃなければ障害なんてない」という言葉に共感しています。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00426/042800008/?P=2

障害ってなんだろう?

発達障害ってなんだろう?

みんなが人と同じことができなくちゃいけない教育や社会ってなんだろう?

もう一度白紙の状態から捉え直す必要があるように思います。

*社会生活が困難なくらい重い障害のある人もいると思います。

そういう人たちに対して書いた文章ではありませんのでその点お断りしておきます。

さて、このように子どもたちのありのままを見てその輝きに気付けるように、お母さん、お父さんの気持ちが軽くなるようにと書いた本が

「将来が楽しみすぎる‼️ 子どもが自分の人生にワクワクするようになる子育て」

です。

子どもたちが自分らしくありのままに生きられる社会を目指しています。

明日7月31日(月)23:59までクラファンで買っていただけます。

僕の想いに共鳴してくださった方はぜひこの本を手に取っていただきたいと思います。

応援よろしくお願いいたします‼️

動画でも喋っています。

くー プロフィール

栃木県出身、沖縄本島在住

2012年から一人息子を育てたシングルファザー

地方公務員、フェアトレードショップ、ラジオパーソナリティー、作詞作曲、演奏活動などを経てカウンセリングセッションの仕事に。

二十代の学校事務の経験、三十代の児童生徒の入所施設勤務、自身の子育て、小学校での読み聞かせ、親や子どものカウンセリング、親子リトリートなどの経験から子どもたちの不登校や発達障害の問題は実は社会や大人の側の問題であり、社会全体がそこに気づく必要性があると痛感。

子どもたちがありのままの自分で生きられる社会作りを目指している。

経歴

フェアトレードショップ(〜2003)

2003年に孫正義さん、江川達也さん、藤田晋さんなどと共にニッポンの起業家100選に選ばれる。 (ニッポンの起業家図鑑〜100人の勇気と独立への第一歩:DREAM GATE PROJECT発行)

2018年からZoomカウンセリング、潜在意識統合ワーク、沖縄リトリートなど大人たちが目覚めて次元上昇し、本当の自分を生きられるようなサポートを続けている。

◉ くーインスタグラム

https://www.instagram.com/coomusic/

◉ くーのすべてのリンク

https://lit.link/coomusic

◉ お問合せお申し込み用 くー公式LINE

https://line.me/R/ti/p/%40snw8878x

#新しい教育

#新しい教育の形

#子育てのヒント

#子育ての悩み

#誰もがなにかの天才だ‼︎

#フリースクール

#ホームスクーリング

#不登校は不幸じゃない

#不登校の親

#不登校さんと繋がりたい

#不登校でも大丈夫

#不登校は天才の卵

#グレーゾーン

#子どもたちを解放しよう

#自分軸で生きる

#子どもたちは進化している

#真理を見極める