書籍紹介「電子工作マガジン 2024冬号」(電波新聞社刊)

電波新聞社より年4回刊行されている「電子工作マガジン」を皆様にご紹介いたします。今回ご紹介するのは2024冬号です。

毎度のことですが、今回もご紹介が遅くなりました。これが発売されたのは昨年の12月19日なので、クリスマスネタなどはすっかり旬の時期を外してしまいましたね…。読んでくださる皆様におかれましては、どうかそのあたりご了承いただければ幸いです。_(._.)_

「電子工作マガジン」とはこんな雑誌

「電子工作マガジン」は電波新聞社より季刊(年4回)発行されているエレクトロニクスホビー全般の情報誌です。その名の通り電子工作を中心としたDIY系の内容が中心ですが、一方でプログラミング系の情報記事も主要コンテンツとして掲載されています。

かつて同社より発行されていた「マイコンBASICマガジン」(通称「ベーマガ」)の読者投稿プログラムの流れを誌面内コーナーという形で現在に受け継いでおり、特にIchigoJamという子供向け小型PCに関する投稿プログラムや記事内容が充実しています。

▼ベーマガについては、よろしければこちらのnoteもご参照ください。

2025年冬号は電子工作もクリスマスを意識したものなどを紹介。また読者投稿プログラムも6本と、ここ近年では最も充実した掲載量となりました。そして「elchika」や「ライフエンジ」といった電波新聞社による試みについて触れられているのも興味深いところです。

それでは今回も、私が特に注目した記事をピックアップしていきたいと思います。基本的にプログラミング記事目当てで買っているので、偏った紹介になっている点はどうかご容赦ください。

紹介の関係上、書籍の一部を撮影またはキャプチャーして掲載しておりますが、あくまでも記事理解を助ける範囲に留めるよう配慮しております。もし関係者の方よりご指摘をいただいた際には、速やかに該当部分を削除させていただきますので、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

電波新聞社が運営している「elchika」そして「ライフエンジ」とはいったい何か

いやはや、私の古巣がこんな事業を運営しているなんてまったく存じ上げませんでした。ということで本記事の冒頭は、電子工作マガジンの発行元である電波新聞社が運営するこれらのサービスについて紹介いたします。

【注記】

この項目のページについては、Webページでもほぼ同様の内容が確認できることから、本記事において文字のぼかしなどは行なわないことにしました。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

① 「elchika」とは?

公式サイトによると、「elchikaは、オープンに技術交換が行われるハードウェアの開発者コミュニティです」とのこと。

(読み方…「えるちか」でいいんですよね?)

中をのぞいてみると、3DプリンターとBlynkで作る船ラジコンとか、テレビの小さな電源ボタンの状態を遠くからでも見やすくするデバイス、また大正こンパクと (コンパクトな新しい電子大正琴)といったようなアイデア勝負の発想が、開発者側からの知見によってまとめられておりました。

見たところ会員制のブログのような形をとっており、投稿コンテンツの送信をするにはユーザー登録をする必要があるみたいです。

ひとつひとつの記事に詳細解説や回路図、必要な部材などが記されており、このサイト自体が「電子工作マガジン」みたいなものという印象を受けました。記事によっては紹介動画が貼り付けられているものもあります。

またelchikaでは、特定のハードウェアを対象とした技術者向けのコンテストにも力を入れております。以下の項目は、「電子工作マガジン」誌面にて紹介されたものです。引き続きご覧ください。

② elchika、ソニー「SPRESENSE」の活用コンテスト

「SPRESENSE」とは、ソニーが開発したIoT向けのボードコンピュータです。スマートセンシングプロセッサー 「CXD5602」を搭載しており、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載…という説明を見ても私にはあまり良く分からなかったりしますが、そんな高性能が約5cm×2cmというコンパクトなボードの中に納まっているというのは普通に凄いことだと感じます。

先に紹介したelchikaでは、この「SPRESENSE」の特長を利用した技術作品のコンテストを行なっています。主催はソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社であり、また協賛企業としていくつかの関連会社や電子部品取り扱い店などが名を連ねています。

募集ジャンルはIoT、ロボット、エンターテインメントの3種類。受付締め切りは今月末だそうです(期限まであまり時間ないですね…)。

優秀な作品には各部門ごとに賞品も出る(最優秀賞はAmazonギフト券5万円分!)、ほか、「最優秀作品」は『電子工作マガジン』2025年春号誌上で紹介されるとのことなので、次号も引き続き注目したいと思います。

③ elchika、Raspberry Pi IoTコンテスト優秀作品発表!!

こちらはelchikaで行なわれたRaspberry Pi(ラズベリーパイ)向けコンテストの結果発表記事です。

「ラズパイIoTコンテスト」と銘打たれた本企画の主旨は

Raspberry Pi を使ったIoTの利活用事例を多くの方に投稿していただくことで、初心者からプロフェッショナルまで幅広いラズパイユーザーの皆さんにプログラミングと電子工作の楽しさを再認識いただき、日本のIoT技術の底上げを図ること

とされており、電子産業立国日本を蘇らせんとする電波新聞社の意気込みを感じさせられます。そんな「ラズパイIoTコンテスト」の記念すべき第1回は、次の作品が優秀賞を獲得されました。

ワイングラスの音色を楽器にしてMIDI演奏する(作:Hyodot)

審査員の福野泰介氏(IchigoJamの創設者)からも「懐かしのFM音源チップをコアに楽しく単体で活用できる機材が熱い!」と熱いコメントをいただきました。また本作品を開発するにあたり、MIDIインタフェース for IchigoJamも活用されたそうですね。

この他にも同記事では、「ぜんまい仕掛けのデジタルカメラ Hi-Vision」や「木苺式クイズ早押し機」、「情碁 - 碁石の状態を表情で伝える囲碁ゲームシステム」などの応募作品が紹介されました。

④ 「一生涯エンジニア」を応援する転職支援サービス「ライフエンジ」

出版社である電波新聞社が、何とまさかの人材支援サービス。本記事ならびに公式サイトによれば、この「ライフエンジ」は、特に50~60代のシニア層エンジニアを対象とした転職支援サービスとのこと。

シニアの活躍が期待される時代になっています。特にものづくりの現場では、経験豊富なシニアエンジニアの力を求める企業はあなたの想像以上に多いです。その声を届けつつ、正社員、嘱託、アドバイザーなど、多様化するシニアの働き方にも応じた求人情報を用意する。それが「ライフエンジ」の目指すサービスです。

少子高齢化と言われ続けてはや何十年。シニア層とは言えども、技術分野で活躍してきた経験を持つ人材は多いはず。そうしたナレッジの集積が活かされず放置されるのはもったいない。電波新聞社の電機業界における繋がりがあればこそ、活きる価値もあろうというもの。

「一生涯エンジニア」を応援する電波新聞社の「ライフエイジ」。我こそはという方は、エントリーしておくと良いかもしれません。

IchigoJamならびに関連製品で遊ぼう!

「電子工作マガジン」は、カードサイズの小型コンピューター「IchigoJam」の記事が充実しています。ここでは本誌の連載コーナーを紹介し、そのバリエーションや最新情報に触れていきたいと思います。

時空を超えて!帰ってきたパソコンレクチャー

「新たなる潮流!小さな巨人!IchigoJam P !!」

本誌ではおなじみ、くりひろし先生による好評漫画連載。何と連載通算250回を迎えられたとのこと、誠におめでとうございます(ベーマガからの通算だと思いますが、もうそんなになるのですね…)。

今回はIchigoJamの最新機である「IchigoJam P」が取り上げられています。この「P」は「Raspberry Pi Pico」(ラズベリーパイ ピコ)の「Pico」の「P」なのだそうで、言うなればIchigoJamとRaspberry Piの融合みたいなものに仕上がっているのですね。どっちもベリー系だな…(笑)。

私的にはIchigoJamとRaspberry Piは同じ小型コンピューター機器として競合関係にあるという見方をしていたので、この両者のガッチャンコには少なからずビックリしています。

というのも、IchigoJamは標準でBASICを搭載しているし(Latteを入れるとPythonやRubyなどが使用可能になる)、一方のRaspberry PiはRaspberry Pi OS(Raspbian)で動かすのがスタンダード。両者はそれぞれ独立した動作環境を持っており、似た者同士とはいえ別々に商売してるわけですから、それが合体して動くというのはちょっと驚きの感があります。でも、これまでにも試みられていたのですね…。

この漫画では、そんな「IchigoJam P」の成り立ちから、実際に搭載して動かすまでの過程が丁寧に描かれています。

そして期待の次回予告…!!

来ましたね巷で話題のコレ。

PasocomMini PC-8801mkⅡSR。

かつて(1980年代)のパソコン業界で最主力だったと言っても過言ではないこの「PC88」が、いよいよ今年の春に発売となります。

これに伴い、我らが電波新聞社では本機の投稿ブログラムを募集、さらにこのような書籍の発売をも予定しているとのこと。

ということで、次回の「帰ってきたパソコンレクチャー」ではPasocomMini PC-8801mkⅡSRが取り上げられます。引き続き注目するといたしましょう。

IchigoLatteでPythonプログラミング入門 人感センサーとサーボモーターを使ってリモコンのボタンを押してみよう

こちらも好評連載中のコーナー。オフィス加減の松下浩則さんによるPython(IchigoLatte)を用いたプログラミング入門です。

今回はIchigoLatteに人感センサーとサーボモーターを付け、人が近付いたときにリモコンのボタンを押す仕組みを作るとのこと。

いつもながらプログラムリストと丁寧な解説による分かりやすい記事となっています。そもそもリモコンのボタンとは押したら押しっ放しでなく、押したら放すものなので、このプログラムではそれを「ボタンを押さえる角度にサーボモーターの回転軸を動かし(=押す)、一定時間後にボタンから離れる角度に戻す」(=放す)という方法で処理しています。人間の動きを機械に再現させるのって、いろいろ考えるべきことが多いものですね。

電子工作系の記事ピックアップ

筆者は主にプログラミング系の記事を目当てに本誌を買っており、電子工作はほぼしない人なのですが、やはりこれ「電子工作」の本ですので!ということで、私的に気になったページを紹介いたします。

IchigoJamでころんとさんかくなサンタ&トナカイを作ろう

やっぱりそうですよねー、冬と言えばクリスマス。この記事はPCN秋葉原が小学生の図工授業で行なっている工作を紹介しているとのこと(そんなことまでしてるのかPCNって…)。

記事内容は本当に「図画工作っ!!」って感じなので、冬休みに自由研究の提出を求められる学校の生徒さんはこれ参考にされるといいかもです。ころんとさんかくな感じがカワユイです🎅

LEDクリスマスツリー&クリスマスメロディの製作

クリスマス系創作記事その②。読者の皆様にはこれを見ることで、気分だけでもクリスマス前の時期にタイムリープしていただければと思います。そうすればほら、もういくつ寝るとお正月…(←現実逃避w)

横浜みどりクラブさんによるこのツリーはビジュアル的に美しく、本格的な仕上がりに見えます。電子工作基板の組み合わせなのに、立体的な三角錐に見えるのがイイですね。1,750円で購入できるみたいだし、カンタンなら作ってみようかな…ぅ、難易度★3つか💦

LED ON AIR LAMPの製作

こちらも前述の横浜みどりクラブさんの作品。100円ショップのSeriaで購入できるランプを使っているっていうのが面白いです。何て言うか、Seriaっていろいろと商品開発がトガっていて好きなんすよね…。

今回の記事ではケースも自作するなど気合い入った改造を紹介しています。市販品をこのようにカスタマイズできるって面白いですね。

DIY自作レコードプレイヤーで遊ぼう

レコードプレイヤーが予算8,800円で作れるという、私的には創作系の中で注目度No.1の記事。だって、世間的なレコードプレイヤーの相場って、少なくとも万単位が普通ですよ?

アナログレコード…確か「Beep」に昔付いてきたソノシートとか、家の中にあったような…。

あったー!!

当時500円しなかったくらいの金額で、EPサイズとはいえレコードを付録に付けるなんて、あの頃ののゲーム雑誌は恵まれていたんだなぁ(遠い目)。

あと今だったら、こんなの買って再生してもいいかも知れません。

▼こちらはプレイヤー付きですが…。

なお記事中のレコードプレイヤーですが、実際に作ってみると音の歪みだったり、針圧調整の重り(バラスト)がなかったりだとか、いろいろ気になる点もあるみたいです。でも、レコードプレイヤーを自作したとか、ちょっとエモくないですか!?

気になる方は以下より購入可能です。

お、ちょっと安くなってるかも?

マイコンBASICコーナー、読者投稿プログラム

本誌恒例の読者投稿プログラム紹介コーナーです。今回はIchigoJam系の投稿プログラムが5本に加え、何とJavaScriptで作成されたWebブラウザでプレイ可能な作品が投稿されました。それぞれ力作で歯ごたえあります。それではさっそく紹介していきましょう。

ナンバークラウド(IchigoJam1.0以降)

ナンバークラウド

作者(ペンネーム):雲霧太郎 機種:IchigoJam1.0以降

■ゲーム内容

16×16で表示される0~9までの数字の中で一番多いと思う数のキーを押してください。表示されている数値をカウントした値がスコアになります。

本誌でも以前に竹内浩一さんがワードクラウドを自作するプログラムの記事を書いておられましたが、この「ナンバークラウド」はそれの数字版といったところでしょうか。プログラムリストは何と驚きの3行!それではさっそく動かしてみましょう。

立ち上げるとこのような画面が。

この中で最も大きい数は何だろう?

任意の数字を入れると、その数が表示されている数がスコアとなります。

なお、スコアは遊ぶたびに加算されていくようです。

なので、もう一度ゼロから遊びたいときはこのように、[A]という変数をゼロにしてあげると良いです。

3行でよくここまでのプログラムを作り上げたなぁとは思いますが、どの数値を入れても結局スコアが出てしまうので、欲を言えば「一番多く表示されている数」を当てるゲームになっていればより良かったかなとは思います。数字は9までなんだから、対応する変数を9個作ればできないことはないんじゃないかなぁと…。まぁそういう可能性を考えることが出来るのが、この手の投稿プログラムの良いところですね。

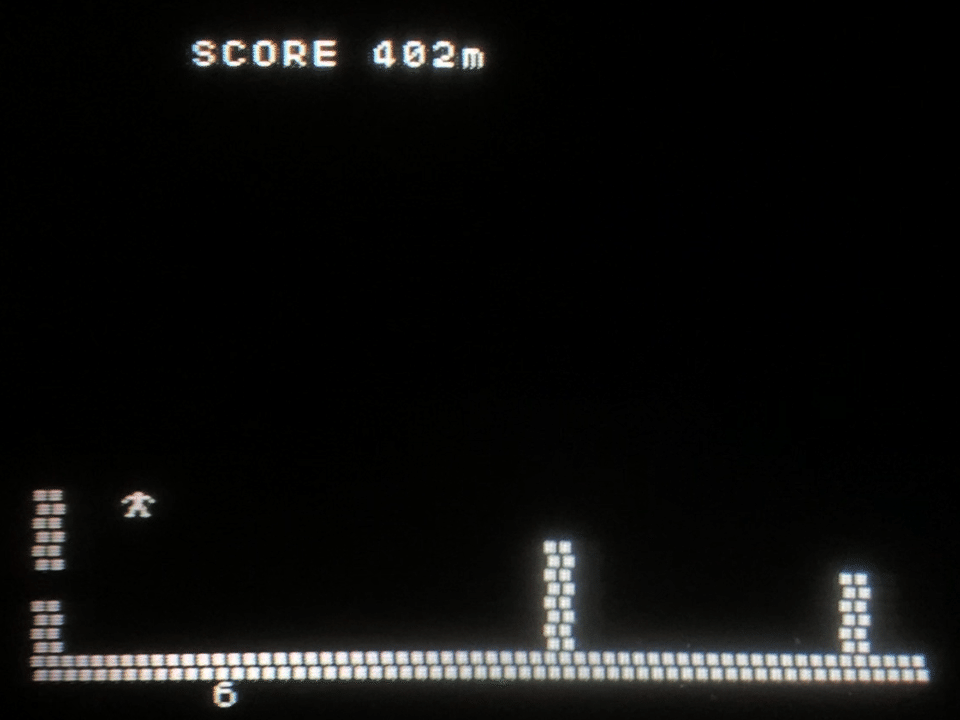

Jumping!(IchigoJam1.4以降)

Jumping!

作者(ペンネーム):ピピン68k 機種:IchigoJam1.4以降

■ゲーム内容

ジャンプで壁をよけて、できるだけ長く進むゲームです。

画面右から壁が迫ってくるので、スペースかIchigoJam本体のボタンを押してジャンプしてよけてください。

これはねー。正統派のジャンプアクションですよ。

遊んでみた感想は、もうそのひと言に尽きます。

使用するキーはスペースキー(またはIchigoJamのボタン)のみ。壁が目の前に現れたらキーを押してジャンプ。壁に当たると1人失い、3回当たるとゲームオーバー。イチゴは5個取ると10秒間無敵になれる(「スーパーマリオ」のスターみたいなもの)。

ルールはこれだけ。

単純にして明快なジャンプアクションゲーム。

(残り無敵時間を下部に表示)

いやでもこういうの、ついつい時間を忘れてやっちゃうんですよね~。

「スーパーマリオブラザーズ」があれだけ流行った理由が分かったような気がします。あれはゲームデザイン上のクオリティの結晶でしたが、そもそもジャンプアクションって面白いんですよ。その存在自体が!

ということで私の到達距離はここまで。極めればもっと行くと思いますが、アクションゲーム苦手な私にしてはがんばりました!!

くねくねリバー(IchigoJam1.4以降)

くねくねリバー

作者(ペンネーム):イオ太 機種:IchigoJam1.4以降

■ゲーム内容

モーターボートを操作して曲がりくねった川をぶつからないように進むゲームです。カーソルキーの左右で曲がってください。

作者はモーターボートを模してこの作品を作ったようですが、実際に遊んでみて、良くぞここまで船体の動きを作り込んだなと思いました。

プレイヤーが操縦するモーターボートには常に慣性の法則が働いています。常に流されている船体は、舵を切ってもすぐに方向転換するわけではなく、ちょっと進んでからその向きを変えていくのです。

このため、操舵のタイミングがちょっと遅れると、このように曲がり切れずクラッシュしてしまうのです。

今度は少し早めに舵を切ってみるも、やはりタイミング遅かった模様。

さらに早めに舵を切ると、どうやら早過ぎてもダメらしい。

モーターボートの操縦は大変だ…。

こんな風に華麗なハンドルさばきで川を蛇行出来るようになるにはかなりの修練と、そして運も必要な気がします。

正直言ってIchigoJamのクオリティとは思えません。ビジュアルをそれっぽく整えたら、Switchとかで発売されてもおかしくないレベルと感じました。その際には、操縦はジャイロセンサーによるコントローラー傾けで!

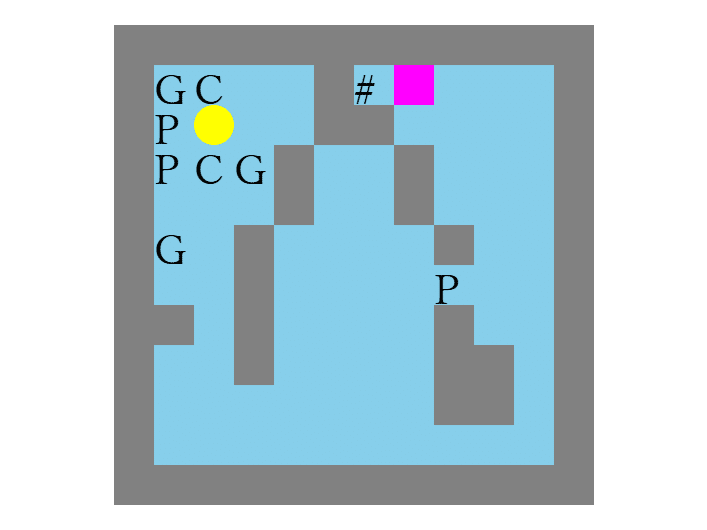

移植版 ROCKER(各種Webブラウザ/JavaScript)

移植版 ROCKER

作者(ペンネーム):Mino 機種:各種Webブラウザ(JavaScript)

■ゲーム内容

ベーマガの名作パズルゲーム、FM-7用「ROCKER」(ベーマガ'84年10月号66-67ページ、八田格氏作)を、JavaScriptに移植してみました。倉庫番タイプですが、ジャンケンを取り入れてより複雑になっています。

「電子工作マガジン」はIchigoJam系の投稿が多いのですが、今回は珍しくJavaScriptによる投稿です。Webブラウザで遊べるのがありがたい限り。ただし、BASICと違って打ち込みが間違っていた際に分かりやすくエラーが出ないので、チェックはかなり大変。できればWeb用のコードエディターなどで打ち込むと良いかもです。私は「ez-HTML」を用いました。

さて、それではゲームを見ていきましょう。

これがゲーム起動時の画面。

ステージは5つあり、いつでも選択可能です。

ゲーム内容はいわゆる「倉庫番」タイプのパズルゲーム。プレイヤーが操作するのは紫色の■で、どうにかして黄色の〇をゴール(#)のところまで移動させれば面クリア。ただし、プレイヤーは「押す」ことしか出来ません。

画面の中の「G」「C」「P」はそれぞれ「グー」「チョキ」「パー」を意味しており、動かした結果「勝ち」になる組み合わせの場合に限り押して動かすことが可能。この結果「負けた」側は消えます。

(例)

■→GC の場合… G(グー)はC(チョキ)に勝てるので、Cが消える

■→PC の場合… P(パー)はC(チョキ)に勝てないので、何も起こらない

このような法則性を見抜き、画面内のオブジェクトを押したり消したりしながら、最終的に黄色の〇を#(ゴール)まで押して動かせばクリアです。

さて、ルールが分かったところで、これどうするよ…?

これは1面。初っ端の初手から実はかなり難易度高いです。黄色を動かせる状態にするためには、まず画面右端に行かなくてはなりませんが、どこを押すのが良いのか…?

これはかなりヒントです。この状態を作り出すことができたなら、ようやくこの面を攻略する第一歩を踏み出したといったところです。でもまだ考えないといけないことがたくさんあるんですよね…。

しょうがないなぁ~(誰に)。1面くらいは特別に、クリアの画面を見せちゃいましょう!!何をどうすればこうなるのか分かるでしょうか?たぶん複数のクリア方法があると思いますが…。

続いて2面。黄色の〇をゴールに持っていくためには、間のCやGをどける必要がありますが、普通に考えたらそれが至難だということがすぐに理解できると思います。

実はこの面をクリアするには、あることに気付く必要があります。ヒントは「倉庫番に似てるけど、倉庫番のルールにとらわれ過ぎないように!」ということ。後は自分で考えてみてね(レスキューコーナー風w)。

3面。

4面。

5面。

すべての面を紹介してみました。まぁ、1面と2面がクリアできれば、後はそのノウハウで何とかなる…かな?(筆者は全面クリアしました)

やってみたい方はぜひ本誌をお買い求めくださいませ。本ページ冒頭のリンクより購入可能です。

移植版 1ドットテロッパー(IchigoJam1.2以降)

移植版 1ドットテロッパー

作者(ペンネーム):ドット野郎 機種:IchigoJam1.2以降

■プログラム内容

下から上に1ドット単位で文字列が流れるプログラムです。COPY命令を使っているのでIchigoJam1.2以降で動作します。

これは実用プログラムですね。あらかじめセットされたテロップが下から上に流れるものらしいです。ちょっとやってみますか。

なるほど…「🍓IchigoJam🍓」の文字が下から上に流れていきますね。

私的には縦型のLED電光表示機を見ているようです(職業病)。

これ、文字を変えるにはどうすれば良いのだろう?

なるほど、リストのそこを変えるのか…。

この数字はIchigoJamのキャラクターコードに対応しているので、それを変えてあげればいいみたい。

例えばこの例だと、🍓のマークは「255」なワケね。

ちょっと試しに適当に変えてみました(適当過ぎ)。

記号にも対応させなきゃいけないっていうのは分かるんだけど、文字コードで打たなきゃならないのはちょっとめんどいですね…。

まぁでも、こういうのもIchigoJamの可能性ですよ!!

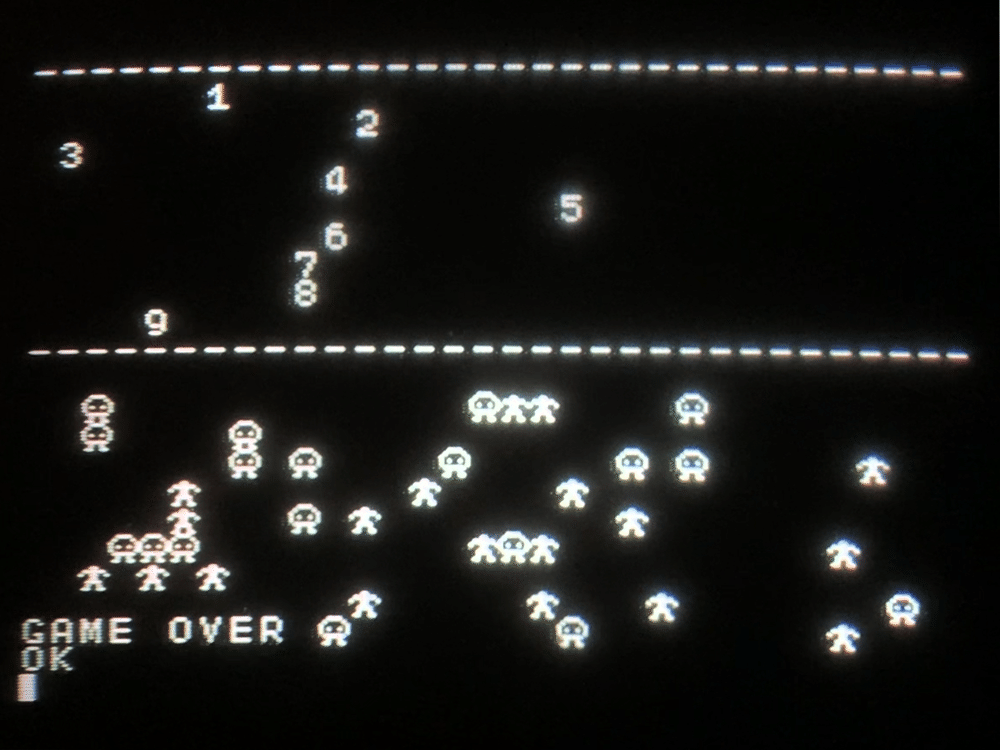

移植版 スペース張り合う(IchigoJam1.2以降)

移植版 スペース張り合う

作者(ペンネーム):背高 三四郎 機種:IchigoJam1.2以降

■ゲーム内容

人間とエイリアンで敷地のスペースを争う事態に。1~9までの敷地に対応する数字のキーを押して敷地を拡げて下さい。

作者の名前と作品タイトルからセガのスペハリっぽいのを想像しましたが、ゲーム内容は「敵が自陣に到達する前に、こちらがどれかひとつの数字でも敵陣に到達させればクリア」というものみたいです。

ゲームスタート直後の画面。

パッと見、競馬ゲームみたい(笑)。

4番が自軍ゴールに迫る!!

1番差せ、1番差せー!!(だから競馬じゃねぇってばよ!!)

1番逃げ切りましたー!!

流石は自慢の逃げ馬、実力が違います!!

(エイリアンがどうのって設定は…)

このようにどれかの数字が左端に到達するとゲームオーバーに。

言うなればエイリアンに敷地を乗っ取られたってことですな(多分)。

ということで、一応遊んでみたのですが、正直私にはこのゲーム、どれかのキーをひたすら連打して運が良いと勝てる、ということくらいしか分かりませんでした。

下段が9列あるようなので、おそらくこれがエイリアンとの敷地争いに関する情報なのだと思いますが、そのあたりがもう少し分かりやすければ良かったかなというのが率直な感想です。

お読みくださり、ありがとうございました!

いやはや毎度のことながら、今回も長文になり過ぎました。これ最後まで読んでくださってる方いるのかな…。毎回毎回、「次はもっとカンタンにまとめよう」って思ってるのに、いざ書き始めるとあれもこれもってなって止まらなくなるんですよね…(例えばこの文章だってそうです)。

ともあれ、内容が盛りだくさんなのは良いことです。今回は特に投稿プログラムが充実しておりました。次号が出るころにはたぶんPasocomMini PC-8801mkⅡSRも世に出てると思いますし(出てるのかなぁ)、だんだんこの「電子工作マガジン」が、かつてのベーマガに近付きつつあるように感じています。願わくばプログラミング関係の部分だけ「マイコンBASICマガジン」として独立したらいいなぁ、なんて。

ということで、これ以上何か書くとまた冗長になるので、今回はここまでにします。次回は春号紹介にて。

(了)