書籍紹介「電子工作マガジン 2023夏号」(電波新聞社刊)

電波新聞社より年4回刊行されている「電子工作マガジン」を皆様にご紹介いたします。今回ご紹介するのは2023夏号です。

ここが変わった!「電子工作マガジン」

前号(2023春号)でアナウンスされたように、「電子工作マガジン」は今回大幅なリニューアルが行なわれました。より読みやすく、分かりやすい誌面を目指したとのことですが、はたしてどのように変わったのか?そのあたりを今回は重点的にお伝えしたいと思います。末尾にはちょっと独白めいた私の本音など。

紹介の関係上、書籍の一部を撮影またはキャプチャーして掲載しておりますが、あくまでも記事理解を助ける範囲に留めるよう配慮しております。もし関係者の方よりご指摘をいただいた際には、速やかに該当部分を削除させていただきますので、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

① 表紙一新!そしてキャッチコピーが変更に

まずは表紙。思い切ってイメチェンしましたね。ちなみに下記リンク先が前号までのイメージです。よろしければリンク先に飛んでその違いを確かめてみてください。

なおこれにともない、キャッチコピーが変更になっています。

<前号まで>

わかる・作れる・楽しめる!エレクトロニクス技術の未来を拓くホビー誌

<今回>

新しいエレクトロニクスDIYを提案する!電子工作の総合情報誌

どちらにも「エレクトロニクス」という言葉が用いられていますが、前号までが「ホビー誌」という位置付けだったのに対し、今回は「電子工作の総合情報誌」という表現になっており、雰囲気的にはより専門誌的な意味合いが強くなったように思います。

② ひとつの雑誌で横書きパート(左開き)と縦書きパート(右開き)が存在する

これが見た目では最も変わった部分。従来の「電子工作マガジン」では雑誌全体が横書き(左開き)に統一されていましたが、今回からおもに情報系のページが縦書き(右開き)となり、本の末尾から逆方向に読んでいく形へと変更になりました。

縦書きページのトップにはこのように「読者がより必要とするページを読みやすいように」製作記事と情報記事を完全分離したとあります。

ひとつの雑誌で横書きと縦書きが分かれているというのは私もあまり見たことないです。私的にはこれによって特に読みやすくなったという実感はありませんが、まぁこれは慣れが必要かもしれないです。

③ 電子工作初学者に優しい!別冊付録が付いた

本誌は電子工作に詳しい人ばかり買うとは限りません。私みたいにほとんどハンダごてに触ったことがないようなド素人だっているのです(私はおもにプログラミング関係記事目当てなので…)。

今回付いてきた付録は、そんな初学者に対するアプローチを強く意識したものとなっています。

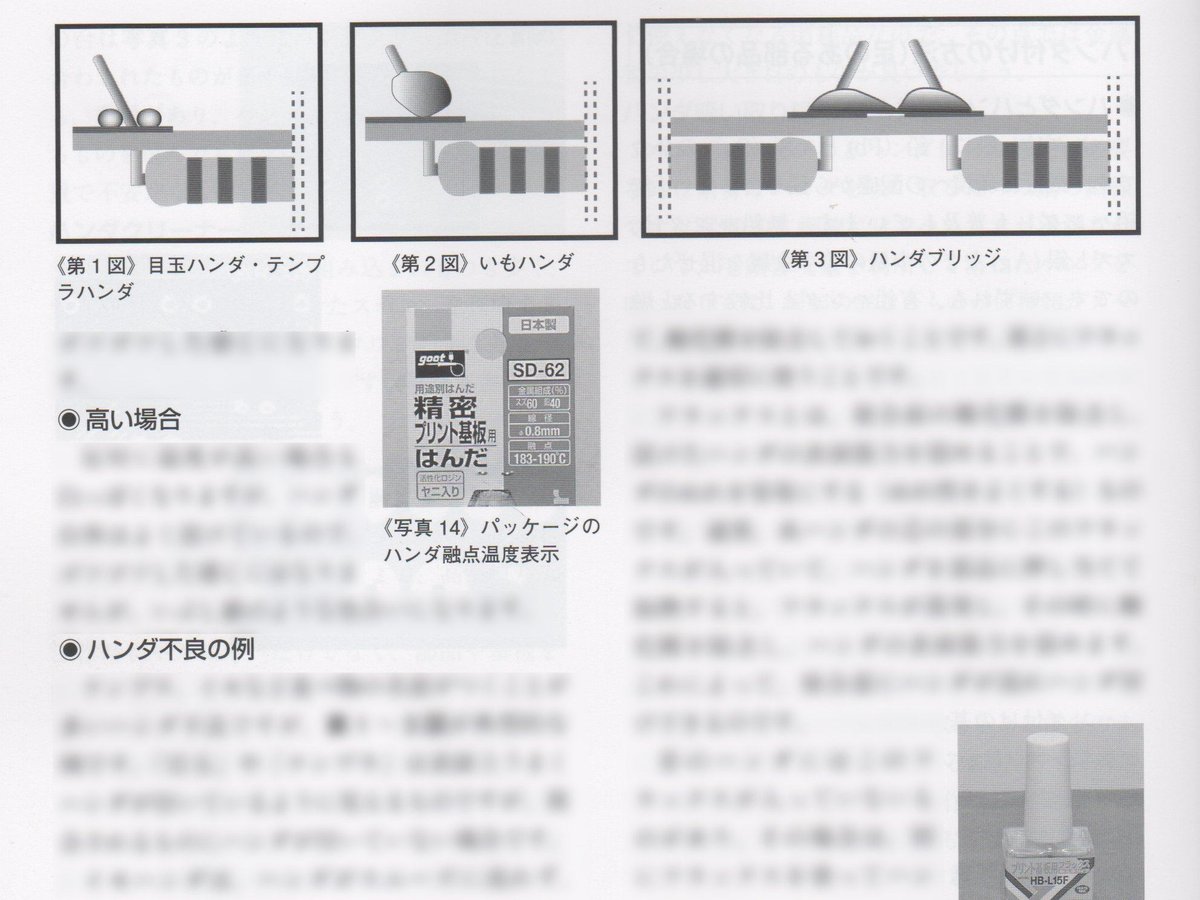

今回の2023夏号に関して言えば、これを手に入れるだけのためにも買う価値があるかもしれません。この特別付録は抵抗や回路図、ハンダごての使い方やテスターについての基礎知識など、電子工作をこれから始める方に向けた親切丁寧なガイドブックになっているのです。

Sampleの文字は当方にて入れました(コピー防止)。

これを手元に置くだけでも理解が早まると思います。

私もたまにハンダ付けくらいはすることあるので…。

そりゃラジオ作っても鳴らんわな…(下の記事参照)。

…という感じで、これが手元にあれば電子工作マガジンに載っている題材に限らず、何かしら趣味や仕事で電子部品の修理やハンダ付けが必要になったときも役立つドキュメントとなっています。

今回のリニューアルの項目の中に「電子工作初心者には特集や別冊付録でわかりやすい丁寧な記事を提供します」(2023春号)というのがあるので今後も期待です。私的にはIchigoJam-BASICやPythonなどプログラミング言語系についての別冊付録とかあったら嬉しいです。

④ 読者プレゼントのコーナーが分かりやすくなった!

縦書きと横書きのページができたことに伴い、読者プレゼントのコーナーが誌面の真ん中付近に移動してきました。それに伴い、ハガキが同じページに付いています。これ前号までは巻末の広告ページ手前にあり、しかもハガキと応募ページが別々だったので、文字通り雑誌をスミからスミまで読まないとその存在に気付けませんでした。これは素直に良い変更だと思います。

⑤ その他、変わったところ

その他、前号(2023春号)で書かれていたことについてざっと所感を。

・2色の製作ページを廃止し、カラー製作ページを増加

確かに前号(2023春号)がカラー18ページだったのに比べ、今回はカラー34ページと増加しています。その代わり赤色と青色が用いられた2色刷りのページがすべてモノクロページとなりました。どっちが良かったかは人によるでしょう。私はあんまし製作しないのでどっちでもですが、それを言うんなら後半の情報ページにもカラーあっていいんじゃない?とは思います。

・本文のページが増えました

前号(2023春号)によれば16ページ増やすとのことでしたが、本文のページの定義が良く分からないのでキチンと数えてはおりません。ただしページが増えたのは確かなようです。

・製作記事と解説記事、ニュース性のある記事を明確に分けて掲載

まぁ、これはそうなってるのかな?

・製作記事は作りやすく、解説記事はより掘り下げたものを

記事によっては、とここではコメントしておきます。

・中高年層の学び直し志向対応記事を強化

アマチュア無線やライセンスフリー無線、GoogleColaboratory(AI関連)の新連載がこれにあたるのかなと思います。

・若年層へのエレクトロニクス技術指導者対応の記事を強化

電子工作製作系の記事や親子工作教室がそれにあたるのでしょうか。

あと誌面には触れられていないのですが、今回価格が500円以上値上がりしています。昨今の原材料高騰の影響かもしれませんし、増ページや特別付録のためかもしれません。私的にはこれを見て今回買うかどうか書店でかなり悩みましたが、「マイコンBASICマガジン」のコーナーが残っていることや電子工作の特別付録に割とガチで感動したので購入に踏み切りました。ただ今後もこの価格が続くのであれば、買い続けるかどうかは内容によって検討させていただきたいと思っております。

私的なオススメページのご紹介

ここからは私、chitoseArkが私的に気になったページを紹介していきます。

2023ヤロメロ・ラジアメ同窓会

2023夏号の巻頭情報記事にて。かつて「ヤロウどもメロウども Oh!」(通称「ヤロメロ」)や大橋照子のラジオはアメリカン(通称「ラジアメ」)などの番組で活躍された大橋照子さんのイベント紹介です。前号でも触れられていましたが、今後も本誌では照子さんの活動レポを取り上げていくのかな?

大橋照子さんは現在「大橋照子のドキドキラジオ」(会員制・オンデマンド放送)及び「私の書いたポエム」毎週日曜夜8:30~9:00(ラジオNIKKEI)にて活動されておられます。またファン向けイベントなどが行なわれることがあるので、ご興味のある方はぜひ上記リンク先のオフィシャルWebサイトをご参照ください。前回紹介記事でも書きましたが、私的には「テルネット・イン」などで大変お世話になったお方です。

もともとラジアメがきっかけとなって大橋照子さんの存在を知り、以後「ラジオはカプチーノ」「大橋照子のこれでキメましょう!」「大橋照子のしゃべりバビデブー」と追いかけていきました。次第に照子さんファン同志ともつながりを持つようになり、遂に「大橋照子のテルネット・イン」で大橋照子さんご本人にご対面する機会にも恵まれました。

現時点では大橋照子さんの諸活動から離れてしまっているのですが、それでも私がいまなおラジオ聴くのを趣味で続けているのは、あの当時照子さんがラジオ番組の楽しさを教えてくださったからだと思っています。本当に本当に、心から感謝しています。

大橋照子さんが現在も精力的に活動しておられることを嬉しく思っております。今後ともご活躍を心よりお祈りしております。

「スマホカタパルト」を作ろう!

この企画記事は「サンダーバード」という特撮(人形劇)におけるスーパーメカのひとつ「サンダーバード2号」の発車シーンに憧れたらしい本記事の筆者(丹治佐一さん)が、同様のギミックを「スマホカタパルト」という形で自作しようと奮い立ち、なんと約10年かけて完成させたという努力と情熱の結晶と呼べるものです。

…ところで、これを読んでいる若い方の多くは「サンダーバード」が何のことだか分かりますまい(某Mozillaのメーラーではありません)。安心してください。私もあまり分かっていません。お、ってことは私って若者じゃね?どうでもいいですねすみません。これが「サンダーバード2号」です。

この動画の57秒くらいから見てもらえたら、作者が何を表現したかったのかおぼろげにでも分かってくるのではないでしょうか。

ヤシの木が倒れるようにとか、そのこだわりには脱帽です。そしてこのサンダーバード風カタパルトは何とIchigoJamで制御するのです。電子工作とプログラミングのどちらも駆使し、センサーやスイッチ、7セグLEDまで使用してしまう、どこまでも理想を追い求めた本格的な装置製作。「スマホを傾ける道具にその機能要る?」とかヤボなこと言っちゃあいけません。もうこれは形にした丹治佐一さんが素晴らしい。少年の頃の想いを形にしたその行動力に脱帽です。

タイマ付き学習リモコンの製作

電子工作の雑誌を紹介しておきながら、実は工作そのもののページは斜め読みしてる私。まぁそれでもこれくらいなら気が向いたら作ってみるかもなぁと思ったのがこれです。汎用リモコンあったら便利だと思いますし。キットになって売られているというのもポイント高いです。

アマチュア無線ってどんなもの?

アマチュア無線とは公共資産である電波を極めて個人的な通信に用いる技術系趣味のひとつです。インターネットと違い、交信してみるまでどこの誰と繋がるか分からないというあたりが魅力だとか。いまも愛好家が多く、これの国家資格(無線従事者免許)は密かに人気があったりするようです。今回は第1回ということもあり、アマチュア無線とはどんなものなのか、その基礎知識が丁寧に語られています。

GoogleColaboratoryの使いかた

「GoogleColaboratory」(ぐーぐるこらぼらとりー…と読む、と思う)とはスバリ「PythonをGoogleドライブ上で使用できるツール」のこと。PythonをWindowsなどでやったことある人は分かると思うんですが、あれ環境構築が手間なんですよね。さらに本やサイトによって推奨するやり方やインストールするものが違ってたりして…。

この記事はそんなPythonを手軽に使うことができる「GoogleColaboratory」について、初めての起動から実際にプログラミングをするところ、エラーが起きたときの対処まで丁寧に解説しています。

使ったことのない方はインストールが必要。

ということで、これが分かればGoogleのアカウントさえ持っていれば誰でもPythonを使えるようになります。興味はあるけどメンドそうだからという理由で敬遠していた方は、これを機に挑戦してみては?

Python用のファームウェアをインストール(IchigoLatte)

あっちでもPython、こっちでもPython。Python人気者っすね。この記事ではIchigoLatteというコンピュータにPythonをインストールし、使用できるようにするというものです。

IchigoLatteはIchigoJamとほぼ同じ回路設計だそうですが、使用できる言語がたくさんあるのが特徴です。現在ではJavaScript、Ruby、FORTH、Pythonに対応しているとのこと。本記事ではIchigoLatteにてPythonを使用するための手ほどきが記載されています。これに則ってPythonを使用できるようにすれば、AI関係などにも応用していけるかも?

なおIchigoJamを持っていれば、ファームウェアの書き換えでIchigoLatteを試すことが出来るのだとか。ご興味ある方はお試しください。

(上記の文章、2023年7月11日に修正しました)

次号からはPythonの構文などについて触れるそうです。

音を鳴らしてみよう!(micro:bit)

micro:bitとは2015年に2015年に英国放送協会(BBC)によって設計された低消費電力、低コストのコンピュータ。日本でもプログラミング授業必修化などの動きに伴い、注目度が高まってきたように思います。

この記事ではそんなmicro:bitを用いてきらきら星をプログラミングして演奏したり、既存の音楽を呼び出して再生したりプレイリストを作ったりするというもの。○分音符、○分休符、○拍…といった多彩な音楽記号に対応する設定も可能なようで、その音楽系機能の多彩さには驚かされます。micro:bitを持っている方は挑戦してみてはいかがでしょうか。

ボクシングロボットを作ろう

電子工作の記事なのですが、これだけ情報ページ(縦書き)側に掲載されていました。コーナー的に「親子工作教室NEWS」だからでしょうか。もうじき夏休みですので、自由研究に悩めるご家庭の方はぜひご参考に。

時空を超えて!帰ってきたパソコンレクチャー 「IchigoJamの周辺機器を活用しよう!」

ここからは個別の大見出しでご紹介。かつての「マイコンBASICマガジン」のテイストを色濃く残したくりひろし先生のマンガは、誌面がリニューアルされてもなお健在です。

今回はIchigoJamの保存可能な領域を増やすEEPROM(いちこごめもりー)、そしてIchigoJamのファームアップについてつぐ美さんとDr.Dが分かりやすく解説しています。これ過去に私のnoteでも取り上げたことがあるのですが、どちらもIchigoJamを使い込むうえで必需な知識なのに、いざやろうとすると割と大変だったりするのですよねぇ…。

それにしてもIchigoJamの追加メモリー、いまはこんな可愛らしいオプション機器になったのですね。実際IchigoJamはデフォルトの状態だと4つしかファイル保存ができないので、使い込みたい人にとってはもはや必需品と言っていいかもしれません。

なんとPCN秋葉原でもこのようなnoteを発信しています。いちごめもりーに興味が出てきた方はこちらもご参照を。なおこのページにも注意書きとして書かれていますが、食べ物ではないので要注意です!!

マイコンBASICコーナー、読者投稿プログラム

本誌恒例の読者プログラム紹介コーナーです。今回は3本のプログラムを紹介します(うちこちらで試したものは2本)。

ダム決壊防止ゲーム(IchigoJam1.2以降)

ダム決壊防止ゲーム

作者(ペンネーム):KF 機種:IchigoJam1.2以降

■ゲーム内容

ダムが決壊しないようにしてください。水の勢いによりダムのコンクリートが徐々に減っていきますますので対応する部分のキーを押して修復してください。ダムが決壊するとゲームオーバーです。

ゲーム内容は画面下部のブロックの減り具合を見て、なくなりそうなところに対応したA~Zのキーを押すというもの。

実際やってみると複数個所が同時進行で壊れていくので、かなり忙しいゲームになっています。A~Zのキーをすべて使わせるっていうあたり、タイピングゲーム的な要素もあるように感じます。

どこか(上図でいうと❝K❞)が決壊するとゲームオーバーに。これ欲を言えばスコア要素が欲しかったなぁ。やりこみ要素があるゲームなだけに。もしかしたら容量の関係であきらめたのかもしれませんが、ちょっとそのあたり自分で改造してみようかな?(そういうのが気軽にできるのがこういった投稿プログラムのいいところ)

余談ですがキー入力について。実機だと確かに大文字モードで操作するのですが、IchigoJam webだと逆に小文字モードじゃないと反応しなかったです。これ私だけかな?ともあれちょっと気になったので。

立体視グラフプログラム(プチコン3号)

立体視グラフプログラム

作者(ペンネーム):Mino 機種:プチコン3号

■内容

2変数関数のグラフを、3DSの裸眼立体視で表示するためのプログラムです。

2変数関数は、二つの関数が組み合わさって、3次元空間の曲面を形成していますが、この様子を理解するのに役立つと思います。

いきなりでスミマセンなのですが、「2変数関数」って何じゃらホイ?というわけでGoogle先生に聞いてみました(こういうの今ならChatGPTで調べるべきなんでしょうけど…)。

うん普通に分からんわー!!ということは私はうさぎ以下らしい…。

(しょぼん…)

でもこういう複雑な概念をニンテンドー3DSの立体視機能を用いてビジュアル化しようというMinoさんの試みは素直に素晴らしいです。この方は前号でも同機種にて「立体視レイトレーシング」という投稿が採用されていましたが、このようにハードの特性を活かしたモノづくりに取り組まれているところが評価されているのだと思っています。

飛行船ゲーム(IchigoJam1.4以降)

飛行船ゲーム

作者(ペンネーム):石山明弘 機種:IchigoJam1.4以降

■ゲーム内容

岩に当たらないように、飛行船を操縦するゲームです。カーソルキーの「上」「下」で操縦します。岩に当たるとゲームオーバーです

これはかなり難易度高くて忙しいゲーム…。ってかさ、あんた飛行船なのにどこ飛んでんのよ!!

こんな狭くて起伏が激しい洞窟の中飛んでたらそりゃ事故るわ!!

あえなくゲームオーバー。なおこのゲーム、スタート直後からいきなり激突必至のマップが生成されることがありますが、そういうときは日頃の行ないが悪かっのだと思い、再度RUNを実行してチャレンジしましょう。どこまで飛べるのかドキドキのゲームです。

最後、ちょっと本音ベースで(ベーマガのことについてもちょっと絡めて)

以上、読者投稿プログラムを紹介させていただいたのですが、何と今回このコーナーが見開き2ページに縮小されてしまいました。これも誌面リニューアルの影響?「リニューアルにあたり、推奨するプログラミングハードウェアを拡大する」んじゃなかったんですか!?(前号記載より)

投稿数が少ないのかな…と思っておりましたが、facebookのグループ書き込みを見てみると「何度か投稿しているが採用されなくなった」というコメントが見られるので、そのような理由でもないのかなと思っています。

次号も見てみないと何とも言えないのですが、この流れで読者投稿プログラムコーナーが縮小されていくようなら、正直今後も2,000円近く払ってこれを買い続けるテンションを保ち続けられるか分からない…というのが偽らざる私の本音です。電子工作の本ですから、それはそうと言われればぐうの音も出ませんけれども。

リニューアルされた今回の「電子工作マガジン」。いろいろと不満に思う部分もありました。横文字表記が多いと分かっているプログラミング関係の記事を何で縦書きのフォーマットにしたのか、正直謎でしかありません。でも電子工作のイロハのような別冊付録を用意したことやPython系の記事が増えていることなど、私的には満足できるところもあります。なので、必ずしも否定的にのみ捉えているわけではないことを重ねて述べておく次第です。

「電子工作マガジン」発刊より以前、かつて同じ電波新聞社からは我が国で多くのPCユーザーやゲームファンに支持された「マイコンBASICマガジン」(通称:「ベーマガ」)という雑誌が発刊されておりました。その元読者は全国に数多おり、当時の熱狂というか余熱のようなものは未だ衰えてはおりません。ちょっと気が早い話ですが、2024年5月にはベーマガイベント(第3回目)の開催も予定されております。

こんにちは、山下 章です。ベーマガの日にうれしいニュースをお届けします。

— ALL ABOUT ベーマガ (@a_a_bm) June 10, 2023

2024年5月18日(土)に6年ぶりのベーマガイベント『ALL ABOUT マイコンBASICマガジンⅢ』の開催が決定しました! 詳細発表とチケットの販売開始は来年になります。ご期待ください!

何が言いたいのかというと、「電子工作マガジン」はその「ベーマガ」の呼称と精神を引き継ぎ現在に伝えている唯一の公式媒体です。ならば当然その誌面内容に対してかつてのベーマガ読者が注目することになるし、その軸で評価される向きもあるのです。「電子工作マガジン」制作に携わっておられる関係者の皆様には、どうかそのことを忘れないでいてくださったらと願っています。

まだ言い足りないことはあるけれども、これがいまここに書けるギリギリの本音。気付いたらヘタなラブレターみたいな長文になってしまいましたが、そのように受け止めてもらってもOKです。またの機会があればぜひ。

(了)