あのこは貴族(感想)_他者との幸福の比較や、他人への想像力の欠如など

『あのこは貴族』の著者は山内マリコで、初版は2016年11月、出版社は集英社。

自分とは異なるコミュニティに属する人たちへ排他的であったり、身に覚えのあるような上から目線の行為や言動が言語化されていて、興味深かった。

本作には映画もあるらしいけど、そちらは未視聴。

以下、ネタバレを含む感想などを。

結婚したい願望を出し過ぎる女

渋谷区の高級住宅街、松濤で整形外科を代々営む開業医の三女でいわゆる箱入り娘の榛原華子(26歳)には結婚願望があるも、元旦に彼氏からフラレてしまう。

華子は器量よしだから合コンでモテるが、主体性が無くて面白みのない人間で、いわゆる婚活に必死な感じが滲み出てしまうから、付き合いが長くなるにつれて男たちから煙たがられてしまう。

結婚したいと思うようになったのは学生時代の友人たちが結婚し始めて焦り出したからで、特技や趣味があるでもなく仕事も辞めてしまったから。

そのため、彼氏不在で好きな人がいるわけでもないのに結婚して子どもを産むことが漠然とした目標になっている。

華子が周囲から紹介される男がいまひとつ冴えない男ばかりなのはある意味当然で、いい年して実家暮らしで結婚したら専業主婦を望み、さらに収入、年齢、ルックスと求める条件が高く、婚活市場での自身の立ち位置を客観視出来ていないから。

男からすると容姿が良いから彼女には良いけど、都内の移動はタクシーという経済感覚の女だから結婚するには二の足を踏むのだろう。

世間知らずで自分の立ち位置を俯瞰しすることができず、自身の意見をはっきりと言えない華子の態度には共感しづらいところがある。

結婚を家と家の繋がりとして考えること

親戚や知人から紹介される幾人もの男と会うことになるのだが、求める条件が高いのもあいまって、なかなか理想の男に出会えない華子だったが、義兄の紹介で出会った弁護士の青木幸一郎にひと目で恋に落ちる。

幸一郎の紳士的で控え目な尊大さを感じさせる態度は、余裕や自信からくるもので、実家が太くて幼稚舎から慶應に通っていた育ちの良さ故に自分が結婚相手として超優良物件という認識があるのだろう。

9月には出会った二人は11月にはプロポーズとトントン拍子にコトが進み、正月に華子は青木家へ挨拶に行くと、神谷町にある実家は白い塀がどこまでも続く豪邸だった。

その際に幸一郎の祖父から「興信所で榛原家のことを調査した」と聞かされた華子は割り切れない気持ちを抱く。

今どきの一般的な結婚は本人同士の気持ちが重要だが、青木家は家の格を重要視する家で、榛原家が幸一郎の結婚相手の家として問題ないかを調べたのだろう。

つまり青木家の人間は結婚を”当人同士のもの”としてではなく、”家と家の結びつき”として認識していたと思われる。

それは青木家にそれなりの資産や社会的な立場のあることの裏返しともいえ、幸一郎が興信所で調査したことを軽く考えているのも納得がいくところ。

仕事を辞めてからいい年して両親に養ってもらいながら、それなりの条件の男性との結婚を望み、専業主婦になりたいとさえ考えていたのだから、興信所の調査くらいは、華子の望む結婚の代償としてお釣りが来るくらいだと思ってしまうのだが、華子はそう受け取らなかった。

第一章での華子の境遇や考え方に前時代的なものを感じさせ、結婚相手を興信所で調査するくだりなどが、谷崎潤一郎『細雪』での雪子を連想させる。

だから華子の結婚相手について、祖母や両親、姉妹の誰もが本人の自由恋愛に任せているのが不思議だった。華子が世間知らずで主体性の無いのは、末っ子だからと両親が甘やかして育てたからと考えているのだけど、そこまで甘やかしたのなら、いっそ結婚相手も見繕うべきだろう。

結婚したら恋愛感情なんて3ヶ月もしたら変質してしまうのだから、似たような家柄の相手と結婚した方が幸せになれると思う。

互いを理解しようとしない狭いコミュニティ

第二章は、猛勉強の末に慶應大学へ入るも金欠によって中退することになる時岡美紀の物語となる。

美紀は慶応大学で幸一郎と同級生になるが、幼稚舎から慶應に通う内部生の幸一郎との接点はたった一度レポートを貸しただけ。

父親の失業によって学費を夜の仕事で稼ぐようになるも、やがて仕事が本業になってしまい、慶應を中退することに。

そうして夜の仕事で偶然幸一郎と再会し、誘われたらやって来る都合の良い愛人のようなポジションでの関係が10年続くことに。

美紀の置かれている状況というのが、「地方出身の女性は東京で就職するとと、古い価値観の残る地元へ帰りたがらない」という、日本で少子化が進行する原因の一端というか、リアリティがあっていたたまれない。

東京に馴染む努力をした結果、自分は地元じゃ恥ずかしい女になってしまったのかと、美紀は自嘲気味に思った。ヤンキー気質で中学のころから髪を染めたりしていたこの弟にしてみれば、東京に行って弾けた美紀は大学デビューも甚だしく、ダサくてイタい存在なのだろう。思春期に固定した地元のカーストは絶対だ。嫌なら来世に期待するか、二度と帰らないよりほかにない。

現実問題として、女性が久しぶりに帰郷すると「女の癖に何歳まで働くのか」や「いつ結婚するのか」など、東京でならほとんど言われない言葉が、地元へ帰るとそこかしこから聞こえてくる。

美紀の場合はさらに弟はセフレをつくっていて、同窓会では「ホテルの部屋を取ってある」と誘われたり。

とにかく地元ならではの排他的なコミュニティが形成されていて、女性蔑視が当たり前の感覚として価値観がアップデートされていない。

地方の人たちが東京で大学デビューした美紀を”イタい存在”と見るのは、地方の人たちによる東京への劣等感もあることが想像され、それは東京の人たちが地方を見下すからでもある。

(その東京の中でもエッセンシャルワーカーやブルーカラーの人たちが見下されているからたちが悪い)

いずれにせよ慶応へ幼稚舎から通う人幸一郎たちの金持ちコミュニティもだが、それぞれのコミュニティに属する人たちが余所者や他のコミュニティに対して排他的だ。

それぞれが互いに歩み寄ろうとする意識が低すぎたり、想像力の欠如していたりすることが、登場人物たちの態度や言動を通して伝わってくるから、この小説には居心地の悪さが通底している。

それらが具体的な文字描写で顕在化されていて、遠からず身に覚えのあることだったりするから、ハッとさせられることが多い。

他人と比較して幸せを測ること

いずれにせよ美紀は東京での生活に疲弊しているけど、かといって地元へ戻っても居場所が無いという八方塞がりの状況だがそれは他人と比較のし過ぎも原因としてあると思う。

地方出身の垢抜けなかった美紀が夜の仕事をするようになって洗練されていく様子は、ありもしない価値観を作り出して需要をつくりあげる広告代理店やメディアに振り回されているとも言える。

それは他人と比較して優劣をつけている行為とも言え、そんなのは上には上がいるのだから比較し続けたら疲弊してしまうのだ。

少し横道に逸れる。

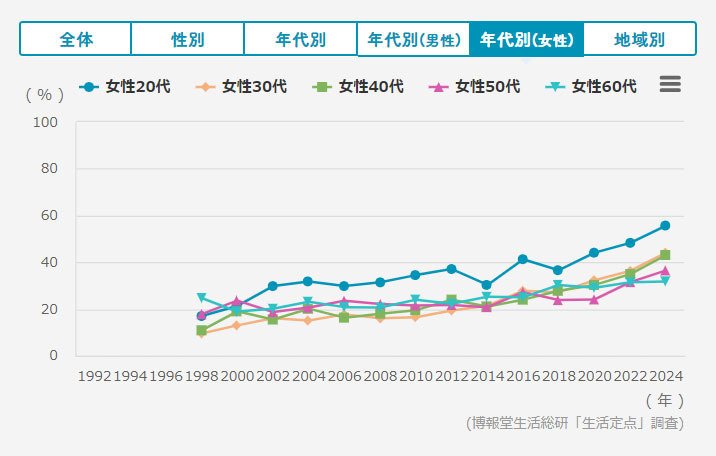

博報堂が「生活定点1992-2024」という調査結果を出しており、その中に「現在、何にお金をかけていますか?:美容(散髪、エステなどを含む)」という項目がある。

その調査結果で、女性の20~50代の美容へお金をかける比率が右肩上がりなのが気になる。

見た目の自分磨きをすると気分が良くなってストレス解消になるから一時的には精神衛生上良くなるけど、そういう気分は果たして長続きするものなのだろうか。

裏返せば美容に金をかけられない女性は、男性から相手にされないでけでなく、女性からも見下されることが想像され、それこそが生き辛さに繋がっているように思えてしまう。

景気が右肩上がりなら問題無いように思えるけども、最近は物価高で実質賃金は低下しているはずのに、美容にかける金額が増えているというのがどうも他人との比較をし過ぎなのではと推測してしまう。

離婚の原因は比率で出せない

第三章では、華子の友人の相楽逸子が六本木のパーティーで偶然美紀と幸一郎に出会ったことをきっかけに、美紀、逸子、華子の3人が集うことになる。

「美紀」と「逸子 / 華子」それぞれが異なるコミュニティに属していて、話し合いによって落とし所を模索したこと自体は素晴らしいと思うのだが、ほとんど利害関係の無い相手に対して「義理」を持ち出す逸子の言動に気味の悪さも感じる。

シンプルに「友人の華子の傷付くのを見てられないから別れてくれ」と言って欲しかった。

幸一郎と付き合っても先が無いと気付ける頭の良い美紀だからこそ、アッサリ幸一郎を切り捨てたけど、出会って間もない逸子から「女同士の義理」などと言われたところで、美紀からしたら何のメリットも無いのだから、お節介でしかないと思う。

やがて幸一郎と華子は結納を経て結婚するわけだが、家にひとり取り残されたように過ごす結婚生活に耐えられなくなった華子は離婚を申し出ることに。

その際に華子の姉の麻友子が「華子どうかしてる」と冷たく眉をひそめたとあるけど、榛原家は結婚を当人同士のことと捉えていたから、華子の結婚を自由恋愛に任せていたのではなかろうか。

だったら二人が別れるのも当人同士のこととして、傷付いた華子を暖かく迎えてあげて欲しいと思う。

離婚するとなったら、そういう態度を取るのにはさすがに華子へ同情してしまう。

離婚後しばらくしてから、二人は偶然再会して結婚生活を振り返る場面の華子の言葉にも違和感がある。

「あれは酷かったな。酷い結婚だった」

またしても他人事のように言うので、華子は幸一郎を睨めつけながらこう言い返した。

「その酷い結婚、半分は幸一郎さんの責任てこと忘れてません?」

「え?俺?半分も?」

幸一郎の悪気のなさに、華子は苦笑する。

華子は離婚の原因を半分は幸一郎のせいと決めつけているが、当事者がそれを言うのは違うように思う。

実際、華子に対して幸一郎の対応は結婚する以前から誠実なものではななかったし、結婚後の華子の扱いは住み込みメイドのようだった。

そして結婚に求める価値は人によって異なることだから、9:1の比率で幸一郎に非があると考える人もいると思う。

しかし、華子が幸一郎と接する時の態度は常に受け身で、幸一郎と向き合おうとしなかったのだから、華子の望みが何なのかを汲み取るのは難しかったのではとも思う。

つまり離婚の原因について割合を出しても共通認識を持つことは第三者でも出来ないし、なんなら当事者が比率を決めるのも公正では無い。

だから「半分は幸一郎のせい」と決めつけてかかるのは、自身の都合の悪いことへ蓋をして、なおかつその比率を当事者の華子が決めつけることによる傲慢さを感じてしまうし、美紀なら比率のような曖昧なものではなく、離婚の具体的な原因を淡々と指摘したのではと思うのだ。

金持ちの価値観を理解出来ないから、華子に対する指摘が多くなってしまったけど、全体を通した印象としては、他人を見下したような態度を取る幸一郎、または男性全般による女性蔑視や凝り固まった価値観が、そこかしこに”良くないこと”として散りばめられているのが興味深い。

女性を緩衝材のために飲み会へ誘ったり、親からの会社や地盤を引き継いでいる人が傲慢な態度を取っていたり、モヤモヤするけどこういう人って、なかなかいなくならないし、そもそも自身の行動を間違っていると考えていないから直されることもない。

そういう人たちによる気味の悪い態度や言動が女性視点で顕になっているから、具体的に問題点をイメージしやすく共感できる場面が多々あった。

それとは別に、華子にしても美紀にしても幸せの在り方や価値観を他人と比較し過ぎていることも気になった。

学歴であったり、何歳で結婚してるかどうか、さらには結婚したら子どもの有無。そうして子どもが産まれたら私立へ通わせるのか否かなど、そんなのは親ガチャで産まれた瞬間にある程度の差がついてしまうし、努力だけでは埋められない部分が多くあるのだ。

だから適当に肩の力を抜く、またはそういうものとして自分自身で折り合いをつけていくしかなくて、いちいち他人と比較しないでも良いような心持ちになりたいと思う。(難しいけど)