「観光道踏切」のものがたり

観光道踏切。

それって、どこにあるのですか?どんな観光名所?と聞きたくなりますが、実は今ではどう見ても観光名所には程遠い光景が広がっています。その場所は、

川崎市多摩区の、JR南武線 稲田堤駅。京王相模原線の京王稲田堤駅と近く、南武線の電車が到着するたびに、たくさんの利用客が狭い通路に押し寄せる駅。駅前広場が無く、京王線に乗りかえる利用客が、狭い街路を往来する駅。とはいえ、大型商業施設もあまりなく、ちょっとした商店街が建ち並ぶ駅。それが、今の稲田堤駅前の日常風景です。

そんな道が、なぜ「観光道」だったのか?今となっては、あまり想像できませんが、少し昔の状況に目を向けると、ちょっと違った見え方がしてくるのです。

■稲田堤駅の歴史

南武線の稲田堤駅が開業したのは、1927年(昭和2年)に、前身の南武鉄道が開業させました。稲田堤駅があった場所は、元々「神奈川県橘樹郡稲田村」という地名で、日露戦争の戦勝記念に、村が多摩川の堤防に桜の木を植えたことから、多摩川の堤防が、「稲田堤」として知られるようになった場所です。稲田堤は、多くの観光客で賑わった、ということです。ということで、南武鉄道が作った駅も、観光客誘致のために、この地の観光名所にあやかり、「稲田堤駅」と銘打った、という歴史があります。

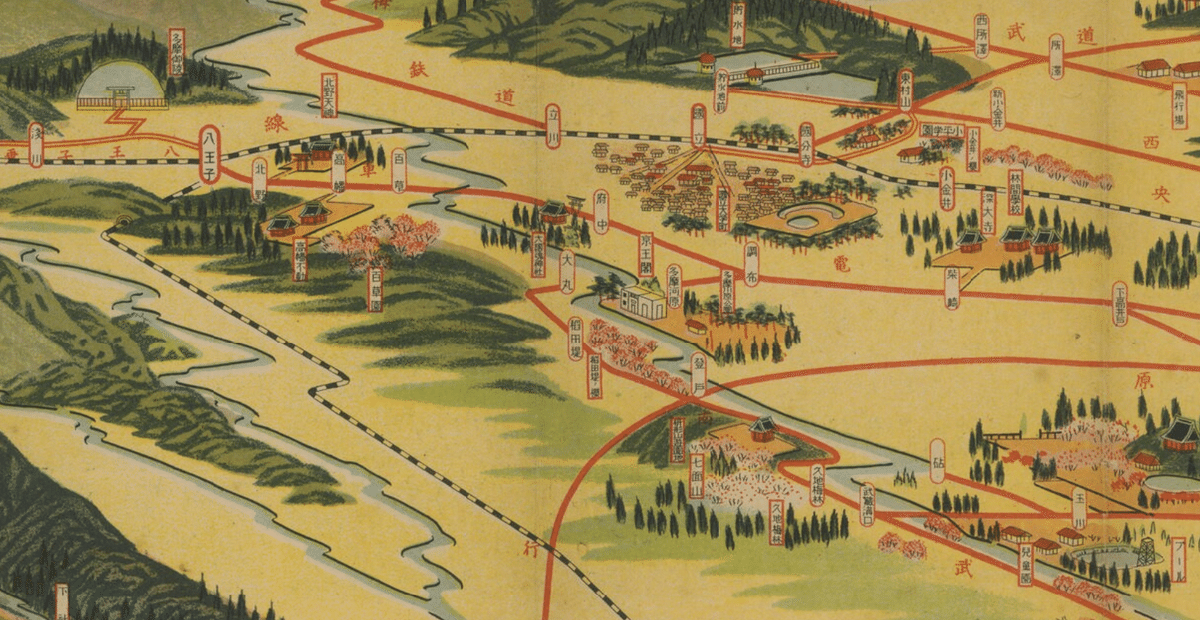

当時の繁栄ぶりは、戦前の旅行絵地図を描く名手であった、吉田初三郎氏の、「東京から日歸り名勝案内圖繪」(昭和3年)を見ても明らかです。

対岸には「京王閣」が作られ、本当に観光地としてにぎわっていました。

吉田初三郎さんの鳥瞰図は、こちらのデータベースから閲覧できます。どの絵もとても面白いので、見ていると沼にハマります(笑)。上の絵は、こちらから閲覧しました。

そんな稲田堤駅と「観光道」の今の姿を歩いてみたいと思います。

■京王稲田堤駅と稲田堤駅を結ぶ経路

稲田堤駅周辺を歩きます。私が多摩ニュータウンの住民なので、実はなじみ深いのは、JR南武線ではなく、京王相模原線の、「京王稲田堤駅」なのです。京王稲田堤駅は、多摩ニュータウンに路線延伸が決まり、順次延伸し始めた、1971年(昭和46年)の開業です。

駅を出たら、ちょっとお店があり、道路があるだけです。

乗り換えを急ぐ利用客でごった返します。

人のすれ違いもちょっと困難な場所です。

今は北側にアプローチする階段等は工事中。

こっちのほうが少し遠回りですが、賑やかな商店街が続きます。

■「観光道」を歩く

では、JR南武線の踏切の名前になっている、「観光道」を歩いてみましょう。

まっすぐ多摩川に続く道が、「観光道」のようです。

ここだけ見ると、ネーミングに恥じない場所かも。

つまり、稲田堤駅から、桜の名所の多摩川の堤を結ぶのが、「観光道」だったのです。

観光道と多摩川の堤が交差する箇所に、こんな石碑があります。

昭和48年といえば・・、この渡船が廃止された年のようです。

つまり、この観光道の先には、桜の名所である、「稲田堤」があるだけでなく、菅の渡しが続いており、恐らく調布方面から、京王線で京王多摩川(当時の多摩川原駅)から来て、渡船を渡ってこの地を訪れる人も少なくなかったでしょう。つまり、観光道は、電車と渡船で稲田堤を見物する利用者のメインストリート、ということだったのでしょうね。

■なぜ、今は観光地でないのか?

では、疑問として、「なぜ、今は有名な観光地になっていないの?」という質問を持たれるかもしれません。その理由は、ある意味一目瞭然です。

昭和40年代に、多摩川の堤防沿いの道路を拡張する必要に迫られ、桜の木は伐採されてしまいました。桜並木があったという絵姿は、既に過去のものになってしまっています。

一般的に、ソメイヨシノのような桜の品種は、よほど健全に手入れがなされないと、50~60年くらいの寿命となる可能性が報告されています。

つまり、1900年代初頭に植えられたソメイヨシノは、道路が拡幅されようとする1960年代には、すでに老木の域に入っていて、ひょっとしたらその頃の桜並木はもう健全な樹木が少なくなっていたのかもしれませんね。桜は伐採されても、綺麗な並木道は残す、というような選択ができなかったのか?それも時代背景によるのかもしれません。いずれにしても、今では観光道だった名残は、踏切の名前にだけひっそりと残っているという状況なのです。

■ちょっと新しいトピック

こんな観光道路に、少し新しい風が吹いています。JR稲田堤駅の発車メロディーが、2023年8月に新しい橋上駅舎の供用開始に合わせて、古賀政男さん作曲のかつての流行歌、「丘を越えて」に変わりました。この曲は、昭和6年に藤山一郎さんの歌唱で発表された曲で、古賀さんが明治大学に在学時に稲田堤にピクニックに行き、この地と多摩丘陵をイメージして作った曲なのだとか。発車メロディーを通じて、あまり知られていない地域の歴史が再認識されると良いと思いました。

https://www.jreast.co.jp/press/2023/yokohama/20230724_y4.pdf

■終わりに

今回の散策は、稲田堤駅の踏切の名前が、「観光道」であることをたまたま気がついたので興味を持って深掘りしてみたものです。踏切の名前には、思わぬ地名などが隠れたりしているので、とても面白い探索です。

多摩川周辺は、戦前は景勝地で、稲田堤の対岸の京王多摩川駅や、向ヶ丘遊園、津田山、二子玉川、多摩川(東急)の駅などに遊園地があるなど、さまざまな観光スポットがありました。今では住宅地になっているところがほとんどで、その名残は地名などにしか残っていない場合が多いですが、昔の吉田初三郎さんの鳥瞰図などを見ると、驚くほどの景勝地として描かれていることがあります。そういう場所を探訪するのも、とても楽しいと思います。

次回、稲田堤の対岸の、京王多摩川駅を訪れた模様をお伝えします。こちらも面白い景勝地でした。次回もお楽しみに!