#ソシャゲひとり語り「クラッシュフィーバー」

どうも、死に急ぐ生命の果実です。

今回は #ソシャゲの話をしよう 。とは趣向を変えて。

いつもはソシャゲの運営やシステムについて掘り下げて、「こうあるべきではないか」という話を主にしているのですが、今回は普段遊んでいるタイトルについて、(特に知らない人に向けて!)全力でプレゼンテーションをしてみようと思い、筆を取った次第です。

今回の題材は、株式会社ワンダープラネットからリリースされている「クラッシュフィーバー」というタイトルを取り上げようと思います。(以下、クラフィと呼称)

ざっくり以下のような内容でお話していきたいと思います。

クラフィの概要

概要はサクッと公式サイトとWikipediaから。

『クラッシュフィーバー』は、ワンダープラネットとユナイテッドが共同運営しているスマートフォン用ゲームアプリ。略称は『クラフィ』。

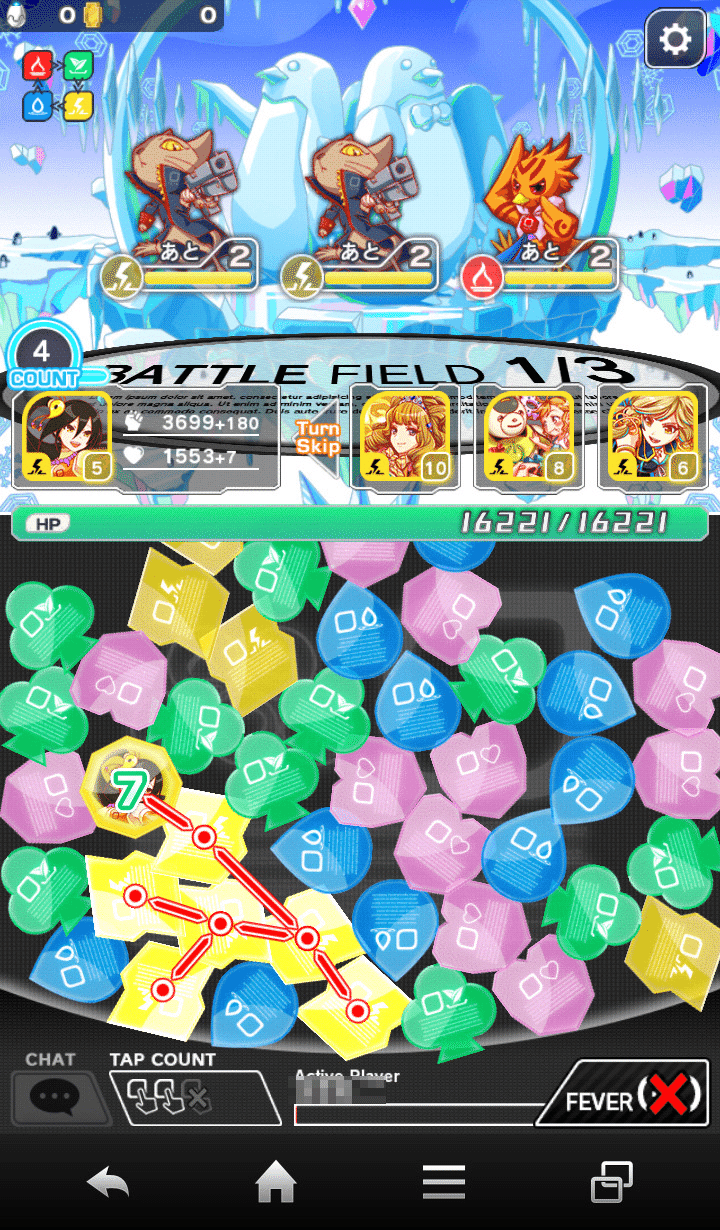

ジャンルは「ブッ壊し!ポップ☆RPG」。パズルゲームの要素と、ロールプレイングゲームの要素を合わせたゲームシステムとなっている。

「女王(システム)」が暴走を始めた、仮想の電脳空間「ALICE」を舞台としている。

公式サイト等に表記されているジャンルは「ブッ壊し!ポップ☆RPG」。シングルプレイだけでなく最大4人までのマルチプレイにも対応している。

クラフィの魅力

プレイヤー間でよく口にされている魅力を観測すると、ざっくり以下のようなことが言えそうです。

世界観がオシャレ

キャラクターがカッコイイ、魅力的

ストーリーが読み応えがあって面白い

BGMや効果音がとにかく素敵

仮想の電脳空間「ALICE」を舞台とし、暴走した主幹システムを相手取り、数多くのアバターやAIなどと協力してミッションを進める。

リリース時によく言われたのが、映画「サマーウォーズ」との関連です。

当時のプロデューサーのインタビューから、「サマーウォーズ」の世界観に憧れがあり、意識して寄せていったという発言があったとかなかったとか。

なお、X(Twitter)で【from:CrashFever_PR サマーウォーズ】で検索を掛けると、公式アカウントでも全力でサマーウォーズに乗っかろうとする様を垣間見ることができます。

とはいえ。

今回は「特定のタイトルについて、何処がおもしろいのか、分析してアピールポイントをまとめる」という趣旨であるので、ストーリーや世界観・デザインなどインゲームに伴わない外的な要因は省いて考えたいと思います。

まぁ、全く紹介しないのも野暮なので、興味のある方は下記リンク先でそちら方面について熱く語っているので参照のこと。

※ヴィレッジヴァンガードの公式スタッフブログです。これをきっかけにヴィレッジヴァンガードとクラフィのコラボ商品が実現したとか……

ゲームシステム

今回はシステム面からおもしろさの再発見・再定義を行い、魅力を抽出してプレゼンテーションをという趣旨です。

なので、まずはゲームとしてのシステム・ルールを簡単に紹介します。

パズルとしては非常に簡単です。

パネルをタップすると繋がった同じ色のパネルが消える

パネルを消すと、先頭ユニットの攻撃力や、消したパネルの数などの要素から相手に与えるダメージが決まる

相手のHPを0にしたらクリア

相手を倒す前に、自分のHPが0になったらゲームオーバー

パズドラなんかをイメージしてもらえると、想像しやすいと思います。

他に独自のシステムとして、以下。

■クラッシュパネル

一定数以上のパネルを消すと生成される特別なパネル。

消すと特殊効果発動。

■スキル

ターン経過で使用できるようになるスキル。

任意のタイミングで使用可能。

■アビリティ

そのユニットが持つ特殊なふるまい。

(普通は消せないパネルを消したりできる、など)

■フィーバー

フィーバーモードに切り替わり、上から落ちてくるパネル群をとにかくタップ!

大逆転の可能性と盤面リセット効果あり。

クラフィは徹底的に「爽快感」がおもしろさのベースに据えられています。

面倒くさかったり覚えづらいルールは一切不要。

同系統でいえばLINEツムツムであった「同じピースをなぞる」という操作すら不要。

消したいパネルをタップすれば、繋がったパネルが自動的に割れていきます。

このときの効果音演出がとてもよく、カシャンカシャンとパネルを破壊する音はとても爽快です。

クラフィの問題点??

しかしながら、初心者に向けてルールがシンプルすぎて、やりごたえのあるパズルを求めてきた人には合うのか、という問題があります。

過去に書いた記事で、パズルRPGの類型的な欠点について言及しました。

1.パズルとして簡単すぎる

これはまぁわかりやすいですね。

そもそも簡単すぎて、パズルの問題としての体をなしていないものです。

パズルゲームは、パズル=難しいという印象を抱いている人も少なくないのではと思います。

だからといって、誰にでも解けるようなパズルを名乗るにはナメたものになっていないでしょうか?

まずはここが単体として成立するものになっていないと、先述した落ちゲーバブルで数多と消えていった失敗作のようになります。

・ひとつの問題を解決するのは直感で十分

・失敗すると次の問題の難易度が上がる

・上を目指せる拡張ルールがある

これらの基本構造が守られていないと、パズルゲームとしては薄味になりがちです。

この点、クラフィはどうでしょうか。

パズルとして簡単すぎる、故に失敗したコンテンツなのでしょうか。

いいえ、そうではありません。

ストーリーの初期や初心者向けのクエストでは難易度が抑えられ、上記のようにパネルをうまくいい感じに割れば勝てるパワープレイは可能です。

しかし、難易度が上がるにつれ、パーティ編成の妙が求められるようになってきます。

爽快感によるあくまで表面上のおもしろさと、パーティ編成によるスルメゲー的なおもしろさ。

このふたつのおもしろさが絶妙にバランスよく混じり合ったとき、このクラフィの真の楽しさが味わえるのです。

パーティ編成のおもしろさとは?

パーティ編成を考えるようになってきたとき、おもしろさを構成する要素は経験・知識・テクニックです。

具体的に説明していきましょう。

経験

クエストのとある状況で、どのようなユニット・スキルが必要となるかを考える力。

どれだけクエストに挑戦して、どれだけ理不尽じみた敗北を喫したかの経験値……とも言える。

これがないとパワープレイに走りがちになるため、濃いめのおもしろさを体験する前に切ってしまうことも。

知識

性能やスキル・アビリティなど、全体のユニットの知識を指す。

どの局面でどのユニットが必要とされているかを察知する力と言ってもよい。

これがないと、クエスト攻略で詰んだけど、具体的にどう解決していいかわからん……スン。となる。

最悪、クエストの構成によっては、ガチャで強ユニットを引いてきても対応できないので、知識がないとゲーム進行が詰む可能性も。

テクニック

経験で必要なユニットを想定し、知識で実際に必要なユニットをピックアップする。

テクニックは、そうして編成したパーティを最大限に活用するための実践技術。

適切なタイミングでのHP回復やフィーバーなどの立ち回り

割ってはいけないパネルを避けるプレイング。

適切なタイミングでスキルを撃つために、スキルを貯めておく。などなど。

前述した通り、クラフィは簡単ルールであり、テクニックの占める割合が非常に低いと言えます。

この点、パズルRPGとしては少々異例かもしれません。

が、しかし。

経験。

知識。

テクニック。

この三本柱がバランスよくかみ合ってはじめて、おもしろいパズルゲームたりえるのです。

クラフィは実は……だった!

経験、知識、テクニック。すべてはプレイヤー自身に根付くものです。

もちろん、ユニットを集めるにはある程度のやりこみなどが必要ですが。

プレイヤーがやればやるほど経験、知識、テクニックは蓄積していきます。

蓄積すればするほど、快適に理想のプレイができるようになります。

そう。

クラッシュフィーバーは死んで覚えるローグライクなパズルRPGなのです!

ローグライクとは

(中略)

とにかくやって覚える・死んで覚えるゲームである。

結論まとめ

クラフィは、ポップな見た目や爽快感の薄皮で包んだ、質実剛健な新感覚ローグライクパズルRPGである。

限られた手持ちユニットを駆使して、膨大な数のクエストに挑む。

クリアすれば新たなユニットが、敗北すれば新たな経験が、それぞれ手に入り蓄積される。

蓄積された知識と経験をもとに、最適なパーティ編成、適切なプレイテクニックで、より難易度の高いクエストに挑戦する。

強いユニットを手に入れるだけでは使いこなせない。

そう、プレイヤー自身が敗北を味わって経験を積むことでしか、強くなれないのだ!!(どーん

終わりに

と、これまでつらつらと書いてきましたが。

現代のソシャゲユーザーは、「死んで覚える濃いめのゲーム体験」を求めているかというと、実際のところはNOでしょう。

勝てて当たり前というのはゲームの意義をなくしてしまいますし、試行錯誤がまったくいらないとまでは言いませんが。

負けて覚える試行錯誤は、恐らく現在のプレイヤーには合わないでしょう。

プレイヤー自らが経験を積むことで、より最適なプレイを見出す……ということに意義をおいたパズルRPGは、アリだと思います。

(※あくまで筆者が勝手に言ってるだけです。クラフィ公式がその認識ではないと思います)

文中で経験・知識・テクニックの三本柱を挙げました。

それぞれの要素に対して、それぞれに課題があると考えています。

■経験

失敗して考えないと解が得られないのは人によっては苦痛を感じる。

試行錯誤は楽しくなくてはならない。

■知識

高難易度に挑むためには幅広い知識が必要になるため、初心者お断り感が強い。

また、ソーシャルゲームである以上、情報量は運営期間に比例して増える。

覚えなければならないことが多いゲームは時として辛い。

■テクニック

やってはいけないことの縛りが多くないか?

できないことを増やすよりも、できることを増やして持ち味の爽快感につなげてほしい。

頭をひねる難しさを楽しさにつなげるために、このあたりのラインを見直しつつ、今後の調整などあるとよいのではないかと思いました。

クラッシュフィーバーの全力プレゼンテーション記事改め。

持ち味を見直して改善の提案をする記事でした。

興味のある人はこちらから!

ストアへのリンクを掲載して、本稿の〆としたいと思います。

興味が湧いた方は是非、お手に取って遊んでみてください。

基本プレイ無料です。

ご清聴ありがとうございました。