【鑑賞記録】「京華銘品展」

ご案内を頂いたので京都美術倶楽部へ行ってきました。

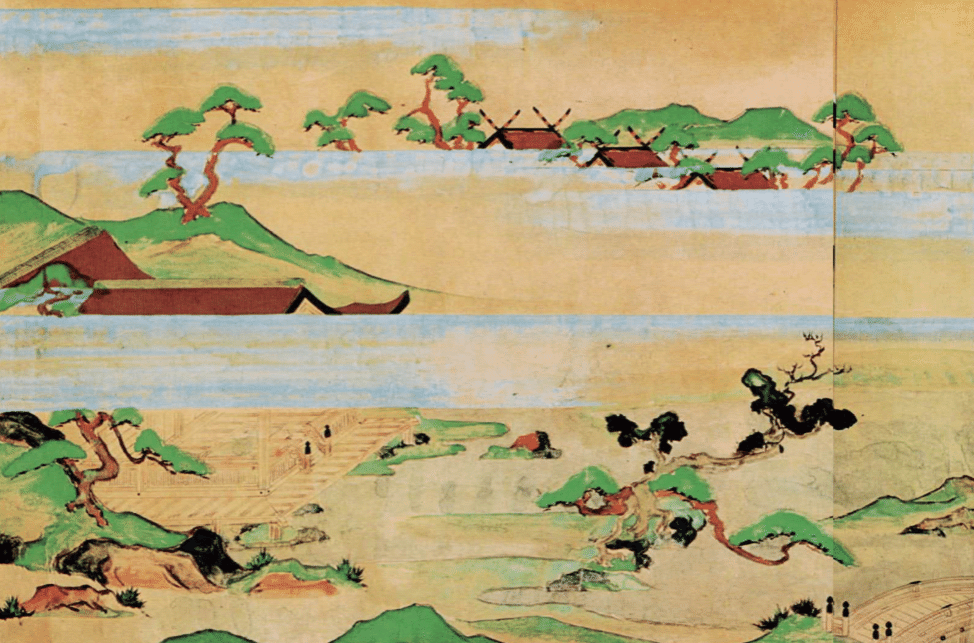

今回の注目は「西行物語絵巻断簡(津軽家本)」です。後白河法皇が承安元年(1171)6月に熊野へ行幸した帰りに住吉大社へ立ち寄りました。西行は住吉大社へ詣で釣殿の柱に歌を記しました。人物は描かれず、住吉三神を祀る社の屋根だけを右側に連なるように描き、左側に住之江の入江に臨む釣殿を描いています。この場面は宗達が模写した采女本にしかない場面です。下の画像は同じ場面を描く渡辺家本です。

「西行物語絵巻」は室町時代には制作されていた絵巻で、室町時代の制作とされる作例には徳川美術館所蔵本や旧萬野美術館所蔵本があります。宗達が模写したのは海江田采女佑相保(かいえだうねめのじょうすけやす)が制作した絵巻で現在は采女本と呼ばれるもの。宮中に納められていたため禁裏御本とも呼ばれます。この禁裏御本を烏丸光廣(からすまるみつひろ)が借り出して宗達に模写させたのが出光美術館に3巻(1,2,4巻)、残りの1巻(3巻)が断簡となって諸家に分蔵されていて毛利家本と呼ばれます。

京華銘品展には絵画よりも茶道具が多く出品されていました。