アタオコロイノナ

北杜夫が逝って10年になる。

北と出会ったのは、中学一年の頃だった。

もちろん誰もがそうであるように、最初に手にしたのは「航海記」だった。

冒頭からのけぞった。

マダガスカル島にはアタオコロイノナという神さまみたいなものがいるが、これは土人の言葉で「何だか変てこりんなもの」というくらいの意味である。私の友人にはこのアタオコロイノナの息吹きのかかったに違いない男がかなりいる。一人は忍術を修行しようとして壁に駆けのぼり、墜落して尾骶骨にヒビをいらした。一人はリンゴを三十八個むさぼり食って自殺を企てた。一人は学者としておとなしく講義でもしていればいいのに、スパイになりたくて汲々としている。こういう連中がいなかったなら、私は船になんぞ乗らなかったかも知れない。

この本は、東海林さだお、椎名誠、嵐山光三郎などの、いわゆる「昭和軽薄体」の指標的存在の文体でもあり、新たなジャンルとして、当時絶大な支持を集め、一気に北ファンを獲得した。

航海記であるから、水産庁の漁業調査船の船医として、いかに乗船するに至ったかが記されている。

少し飛ばすが、自ら水産庁に電話し、即決で乗船することになってしまった部分を続けて転記する。

私のいる医局では翌春教室主催の学会をやることになっており、果して許可してくれるかどうか危ぶんでいたところ、教授は人間を見る目を持っている人で私のことはすっかり諦めていたらしく、意外に簡単にオーケーとなった。なにしろ私はもう何年も医局にいるくせに論文一つ書こうとはしないのである。医局にいると大抵心理とか病理とかの研究室に配属され、いやでも共同研究か何か押しつけられてしまうものだが、私はそんなものを命じられぬよう、小部屋の一隅に『宇宙精神医学研究室』なる看板をかかげ、自らその主任と称し、そこに隠れて空とぶ円盤の書物なんぞばかり読んでいたのである。

(中略)

同室の三等航海士は、ときにフカのごとき不気味な目つきで人を睨む悪癖を有するほか、極めて気持のいい男であったのは悪魔のハカライというべきで、海上では船が全世界であり、個人の世界は居室だけに限られるから、万一カンシャクもちでネゴトもちでヤブニラミでキンキラ声の、かつ大ボラフキでオセッカイでカサッカキでダッチョウの男なぞと一緒になった日には、そのユーウツさは比類ないものであろう。

もっとも、この文章は漱石の「坊ちゃん」を読んだ人なら、「ああ、文体を拝借しているな」と分かる部分でもある。

以下の部分が漱石の文章だ。

「ハイカラ野郎の、ペテン師の、イカサマ師の、猫被りの、香具師の、モモンガーの、岡っ引きの、わんわん鳴けば犬も同然な奴とでも云うがいい」

北の援用は明らかであるが、ここでは漱石へのオマージュ、あるいはパスティーシュということにして置こう。

話を戻すが、慶應義塾大学病院のインターンとして勤務しながら同人誌に参加し、筆力を磨いていた北だが、この「航海記」とほぼ同時期に「夜と霧の隅で」で芥川賞を受賞したことと併せると、作品のモチーフの振れ幅の大きさは、そのまま著者の実力でもある。

もう少し続ける。

チーフエンジニアが綿をマッチ棒の先につけて耳をほじくっていたら、綿だけ耳の底に残ってしまった。反射鏡をつけて覗くと、奥も奥、一番奥の鼓膜のところにぴったりとはりついている。そいつを取ろうとするといかにも痛そうでなかなかとれない。私もこれには弱ってしまい、そこに二人ばかり注射にきたので、あとでゆっくりやろうといったん帰したところ、彼はいかなる魔術を用いたのか自分で突っつきだしてしまった。「ドクター、あれ、とれましたよ」と嬉しそうに言うが、「外聴道異物」などと書くのもバカバカしいから私は治療簿にこう記した。「天下の奇病、使用薬品、なし、処置、魔術」

漁業調査船はマグロの生態調査でもあったから、獲れたマグロは食べ放題だった。

うらやましく読んだが、ワサビのないことを激しく悔しがる件は、同情もした。

自分も含め、すべての事象やユーモアを、作者が創造したアタオコロイノナ神で括っているわけだ。

マンボウシリーズは、昆虫記や青春記なども楽しめたが、こんな自叙伝的な書き方もあるのかと目からウロコが落ちた。

もちろん「楡家の人びと」などの大作でもユーモアが顔を出し、著者のサービス精神も随所に散りばめられている。

旧制松本高等学校時代の先輩でもある辻邦生との対談では、ドストエフスキーのユーモアを語っている。

『貧しき人びと』というのは、まだなんとも言えない叙情性と、いい意味の感傷性と、それからもう素晴しいユーモアとが、渾然としているね。後期の作品は、凄まじい巨大さ、どす黒さは別にして、構成に破綻があったり、ある意味で野放図すぎたりする点もあるけれど、『貧しき人びと』は、一所懸命、何度も何度も書き直したんだろうな。

(中略)

あれを若いころ読んだとき、涙が出た。いまだってまた、中年性涙が出ちゃう。しかもあのエピソードにしろ、単なる甘さとか感傷にとどまらないからね。

トーマス・マンに傾倒していた北が「夜と霧の隅で」や「楡家の人びと」を書いたのは必然であったが、ドフトエスキーには畏敬の念さえ覚え、以下の発言をしている。

一時期のロシヤ文学が最高、とはぼくも認める。なかんずくドストイェフスキイとトルストイだけれども、ぼくはまえに、埴谷雄高さんのエッセイを読んで、――あの人はもちろん、ドストイェフスキイを最高においている人だけれども、それによると、ドストイェフスキイを10とすると、5あたりにトーマス・マンの『魔の山』がある。それからかなり下のほうに、ほかのいわゆる世界の名作が並んでいる。と言うわけね。ぼくは、まえは、あまりにもマンにいかれていて不服だったが、あの評価というのは、正しい気がする。

ぼくはドストイェフスキイを、もう少したったら、また読み直そうと思うけれども、いまのところは怖くて……。あれ、高校生のときだったから、読んで感心した程度で済んだんだけれども、いまうっかりあれを読んだら、小説なんてものを書こうという気がなくなっちゃいそうな惧れがあるな。トルストイのほうがまだ、がっしりした構成や技巧なんかをもっていて、意識的につくられているでしょう。だから、ものすごく巨大だけれども、やはり人間わざで、完全に圧倒されて、いやあ参ったとは、逆に思わないわけ。ドストイェフスキイは、化けもののようで、怕いよ。

どちらかというと、私は埴谷雄高の考え方に近いのだが、北の叙情や感傷は、彼が自費出版した処女作「幽霊」に早くも登場している。

この作品は「どくとるマンボウ航海記」に続いて読み、その忍びやかでみずみずしい叙情性に、私の魂が激しく感応した、生涯を共にするバイブルの一冊になった。

心がささくれ立った時や落ち込んだ時、「幽霊」の世界は私の魂をいつも蘇生させてくれた。

冒頭だけで、もうその世界に惹き込まれていった。

-文中の「カッコ」については後で触れます-

人はなぜ追憶を語るのだろうか。

どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだ。その神話は次第にうすれ、やがて時間の深みのなかに姿を失うように見える。――だが、あのおぼろな昔に人の心にしのびこみ、そっと爪跡を残していった事柄を、人は知らず知らず、くる年もくる年も反芻し「つづけ」ているものらしい。そうした所作は死ぬまでいつまでも「続いて」ゆくことだろう。それにしても、人はそんな反芻をまったく無意識に「つづけ」ながら、なぜかふっと目ざめることがある。わけもなく桑の葉に穴をあけている蚕が、自分の咀嚼するかすかな音に気づいて、不安げに首をもたげてみるようなものだ。そんなとき、蚕はどんな気持がするのだろうか。

不安げに頭をもたげ、わずかに周囲の気配を窺う蚕の表現が、私の心にストンと落ちた。

平易ではあるにせよ、純文学的な比喩に感心し、この連想で、繭の中でひっそりと眠る蛹に想いを馳せ、憧れ、そして安らぎを得た。

内容は、思い出の細い糸を引き寄せながら、幼い頃の記憶はいったいどこまでたどれるのか、自我の萌芽を探り噛みしめながら綴っている私小説で、ヴェルヌやドイルばかり読んでいた私に、これも「小説」なのだと知らしめてくれた作品だった。

ただし、この冒頭部分だけでも、動詞の「続く」が多用されていることに気付き、「続いて」と「つづけ」を漢字とかなで使い分け、文章のわずかな瑕疵を目くらませる隠れ技も見つけて、これも文士が身に付けるべき技術のひとつなのだろうと感心もした。

この作品に触発され、中学卒業までに、こんな小説を書いてみたいと思ったものだ。

途中で関心が他の分野に移り、結局は未完で終わってしまったが、それでも原稿用紙換算で30枚ほどは書いただろうか。

内容は「幽霊」の二番煎じのようなもので、幼い頃の追憶ともいえない稚拙なものでしかなかった。

それでも私の処女作には違いない。

無意識に忘れようと努力し、本当に忘れてしまった思い出たちは、いったい何処へいってしまったのだろう。沈殿したそれらは、何かの拍子に突然浮かび上がり、その表層、上澄みだけが真実のように見える。

恥ずかしいので、冒頭の一節だけでやめておく。

追憶の作業は、このnote内でもたまに実践しているので、今はこの場が「続き」といったところだろうか。

歳を重ねると、特に過去が懐かしく、輝いていたように思えてくる。

その輝きが錯覚にせよ、どこかに少しだけ、存在証明にも似た感覚があるのは事実だ。

老いた証しでもあるのだろう。

その作業に意味や意義を見い出すことはないけれど、「幽霊」のような内省はできる。

「幽霊」 「少年」 「母の影」など、北の内省と追憶は作品の中に散りばめられていて、やがて茂吉・輝子の両親の追憶にまで拡散する。

拡散し、時にまた収縮を繰り返しながら、自己の内面を見つめ回顧し、文章は紡がれていく。

「少年」では、美ヶ原の頂上で初めての自慰を告白している。

突然、底のしれぬ大地のひろがりと、涯のない空のひろがりのなかに、とりのこされてポツンと一点息づいているぼくは、ぞくッとする寂しさに圧倒された。ほのぐらい肉(ししむら)のふかみから、冷たいような熱いような、前生的な未知のちからがこみあげてきて、ぼくをくらくらさせた。せつなくて、ぼくはほとんどこえをあげそうになった。なにも思わず、思う余裕もなく、ただ無意識に、両の手で自らのからだの一部をまさぐった。……言いしれぬ神秘なものに酔ってぼくは気がとおくなり、思わず草のなかに軀をなげだした。

(中略)

疲れて、酔って、また白けきった覚醒に戸惑いながら、ぼくは草のうえに坐りなおした。しきりと、今まで味ったことのない孤独感がぼくの軀をつき刺した。それはじりじりと照りつける陽光のせいだったかもしれない。汚れてしまった身体は、もうどうするわけにもいかなかった。突きぬけるような寂莫に囚われたまま、ぼくは蒼い空に目をあげた。天上から堕ちてしまったぼくは、だだっ広い高原になげだされ、ものうい冷ややかな肌ざわりの、目にみえぬ絹のような罪のふくろを頭からかぶせられて、ただじっと坐っているより方法がなかった。

しばらくして、ぼくはそばに生えていた草の葉を乱暴にひきちぎり、ちいさなこえで「お母さま」と呼んでみた。ぼくを生んでくれた母のことではなかった。

一方で、「母の影」では父、茂吉のエピソードにも触れている。

北は、旧制松本高等学校へ赴く前の戦中に、歌人茂吉の崇拝者になった。

疎開先の山形では、茂吉の留守中に、「赤光」や「あらたま」の歌集を取り出し、「朝の蛍」に載っていない歌を大学ノートにびっしりと筆写している。

そんな歌人茂吉とは別に、カミナリ親父としての茂吉に呆れ、以下の文章も書いている。

父の歌を痛切に愛好しだしていた頃とて、私は山形へ行くのに、一種つつましい気持さえ抱いていた。それまでずっと長い間、父のことを頑固な雷親父としてむしろ敬遠していたこともあって、すでに私のうちで畏敬すべき歌人に変貌した父に会えるという思いだけで、一種不思議な、おののくような気持を抱いていた。

ところが、久方ぶりに会った生身の父は、やはり昔のままの姿とおしつけがましさを持っていた。つまらぬことにしょっちゅう立腹し、その年の三月から家へ戻ることを許した母に対しても、がみがみと小言を言っていた。なかんずく、蚤に対してはもっと腹を立てていた。父は昔からごく虫に喰われ易い体臭のようなものを持っており、蚤の多い山形の僻村の暮しに於いて、蚤の跳梁に対する父の反応はさながら侵攻してくる敵軍を憎むに等しいといってもよかった。父は蚤に襲われぬよう、二枚のシーツを縫いあわせて袋を作り、その中にすっぽりもぐって寝た。しかし、蚤はなおかつ侵入し、そのたびに父を激怒させた。父は逆に蚤をこんなふうに礼賛したこともある。

「蚤という奴はどうも利口だ。夜、袋の中にはいっているのがわかるから、朝になったら捕えてやろうと愉しみにしていると、もういない。どうも利口だ」

その日常を見ていると、どうしてこのような人物があれほど私が感動した歌を作ったのか奇妙に見えてくるのだった。

一回り近くも年の離れた北の兄、茂太氏は数冊の著作を遺したが、精神科医として生涯を終えた。

結局、文学者茂吉の血を受け継いだのは、北杜夫であり、それでも性格は父譲りかは分からぬが、躁と鬱を繰り返し、株で破産し、孫を溺愛し、84歳で逝った。

書店は特別コーナーを設たし、メディアのほとんどはおそらく予定稿で報道したはずだ。

北が著した児童文学や童話の類は読んだことはないが、初期のマンボウシリーズと純文学的な著作はほとんど読了している。

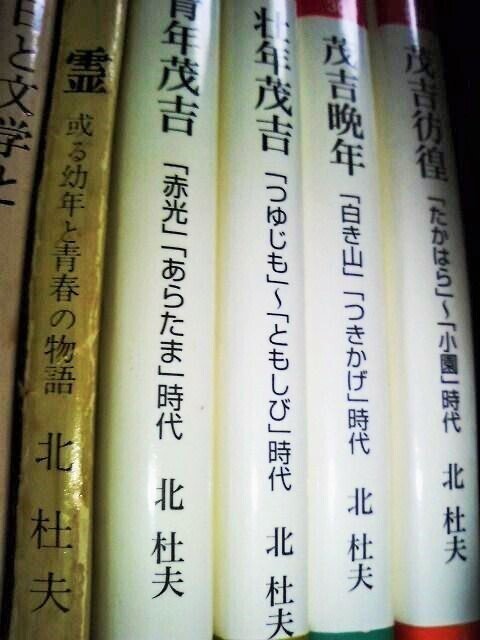

これから数日間は、茂吉評伝の四冊を数年振りにゆっくり読み込んでみようと思っている。

奇しくも岩波発行のこの四冊は、かつて、少年時代の北が「だいぶつじろう」と信じていた大佛次郎賞を受賞している。

次に、また「幽霊」を読み返そう。

初めて手に取ってから、もう何十回読んだことだろうか。

裏表紙にある定価は120円、奥付を見ると初版は昭和四十三年になっている。

時代が分かろうというもので、さすがにカバーもボロボロで手垢にまみれているが、これも私が生きてきた存在証明のようなものだ。

読書感想文や評論ではないので、この辺で終わりにする。

アタオコロイノナの神よ、永遠なれ。