オンラインバックアップとオフラインバックアップの違い

皆様、こんにちは!株式会社カチカにおけるリモートバックアップ業務担当の村島です!

いやあ、今さらながらですけど、今年も残すところあと1ヶ月あまりになったんですね。時間の経つのは本当に早いもので…。

さて、前回までIPAの資料を読み込むということをしてきたわけですが、たまにはその話題から外れたいということと、お読みいただいている皆様がこのnoteの大前提をお忘れになってしまうとちょっと嫌だなということをふと思いまして、オンラインバックアップとは?そしてまた、オフラインバックアップとは?というお話を、時々思い出したようにやっておこうかなと。

では今回もよろしくお願いいたします。

レッツスタディセキュリティ!

オンラインバックアップとは?

オンラインバックアップは、別名ホットバックアップとも呼ばれますが、使用しているデバイスがネットワーク(ほとんどの場合インターネット)につながった状態でデータのやりとりをしながら同時にクラウド上にバックアップを取る方式のことです。

(画像はAIによる自動生成)

その特徴についてはいろいろあるのですが、それはオフラインバックアップと比較しながら後述することに致しますね。

オフラインバックアップとは?

オフラインバックアップとは、オンラインバックアップとは反対にネットワークの利用を一切やめた状態でバックアップを取ることを言います。コールドバックアップとも言います。

(画像はAIによる自動生成)

オンラインバックアップとオフラインバックアップのデメリット

このような特性の違いから、実際に作成されるバックアップの内容に違いが出て来ます。

何と言ってもまず挙げるべきなのが、オンラインバックアップの場合、多くのケースにおいて大勢の人々がアプリケーションを利用してデータを操作している最中にバックアップを取るため、バックアップからリストアしてみるとデータの整合性が取れていなかったりします。これが最大のデメリットだと思いますね。

ただ、いくらオンラインバックアップとは言え現在進行形で書き換えが行われているデータをバックアップするはずはないので、実際には「静止点」と呼ばれる「いまこの時点!」という時間を決めてバックアップを行います。しかし静止点と現時点でそう大きな時間的差違が出てくるわけではないので、これはほとんど無視していいタイムラグだと思います。

業務でパソコンを使用し、自宅には自分用のパソコンがあるという方はいまや珍しくないと思いますが、自宅の個人用パソコンのバックアップを定期的に取っている方はいらっしゃいますでしょうか。

個人でもバックアップは取っておいた方がいいと私は強くおすすめします。と言いますのも私はハードディスクをひとつ飛ばしてしまったことがありまして。重要データがたくさん入ったドライブだったので自分の顔から血の気が引いていくのを自分で感じた数少ない経験です。

あの時にはまだこの仕事を始めていなかったのですが、業者にお願いして復旧してもらったんですけど、50万円ぐらいかかった思い出があります。あの時は泣いたなあ…。それ以来ですね。バックアップというものの必要性を強く感じたのは。

個人の方であれば、重要データのうち特に重要なものをオンラインバックアプで保存しておけばそれで良いと思います。いろいろな会社がありますが、無料プラン内で収まる範囲でしょう。また、個人の方であれば外付けのHDDかSSDを用意してそこに保存しておくという方法でもいいと思います。この方が、容量を大きくはしやすいですね。

私ってあまりゲームをやる人間ではないんですが、なんか聞くところによるとニンテンドースイッチっていまオンラインバックアップができるらしいですね。時代は進んだなあ…。昔はトランプや花札作ってた会社なのに。

さて、オフラインバックアップについてなのですが、最大のデメリットはやはり一切の利用をやめる時間帯を設けなければいけないということでしょう。Webサービスを利用していると、たまに「現在メンテナンス中です」なんていう表示が出て利用できないことがありますね。ほとんどの場合夜中ですが。あれはこういうバックアップとかの時間なんだろうなと思っています。

オンラインバックアップとオフラインバックアップのメリット

さて、デメリットつまり悪い方から見てしまいましたが、いい方に目を向けてみましょう。

オンラインバックアップでは「一切の利用をやめる時間帯」を設ける必要がありません。業務を継続しながら普通にバックアップを同時並行するという方法を取ることができます。

これにも敢えて難癖をつけるとするなら、バックアップと日常の利用を同時並行で行うためサーバーの処理能力が高い必要があるということなんですが、今日日そのぐらいの処理能力ならだいたい持ち合わせていると思います。

オフラインバックアップは、静的かつ安定した状態をバックアップしていますので、バックアップからリストアした状態が即利用可能な状態という点でオンラインバックアップより勝っています。

また、何らかの理由によりインターネットの利用ができないときにもバックアップが取れますので、これもメリットであると言えると思います。

オフラインバックアップですとバックアップ先メディアを自前で用意しなければいけないのですが、いま盛んに言われております「バックアップの3-2-1ルール」ですとか「バックアップの3-2-1-1-0ルール」でも推奨されていますとおりオリジナルから別メディアにバックアップをふたつ作成しておいて、そのうちのひとつはオンプレミス(自社拠点内のITインフラ)ではなく遠隔地に置いておくことをお勧め致します。データ消失事故だけではなく、天災・人災により情報システムが利用不可能になるというような事態にも対応できます。これがまさに、弊社のサービスということになります。

いま一番恐ろしい脅威

IT業界でいま一番恐ろしい災害なのは、天災・人災の類ではなくランサムウェアと言ってもいいかもしれません。

ネットワークに外部から侵入して重要データを読み取り不可能にして、再び読めるようにして欲しければカネを払えと言って大金を要求するというものです。

ランサムウェアにも大きく分けて2種類あります。

ランサムウェア・・・ターゲットの重要データを勝手に暗号化し、復号化キーを教えて欲しければカネを払えと要求してくるもの

ノーウェアランサムウェア・・・ターゲットの重要データへのアクセスを勝手に遮断し、再び利用できるようにして欲しければカネを払えと要求してくるもの

最初はランサムウェアから始まったんですが、新しい手口としてノーウェアランサムウェアというものが出て来ました。もう本当に、悪いことを考えるやつというのはとことん考えますね。私はまだインターネットが黎明期だったころの牧歌的な時代を知ってますから、本当にネットの悪事も凶悪になったと思います。まあそれはそれとして、どっちが悪質とかそういうことは一概には言えませんね。

ランサムウェアというのは暗号化してしまいますから、復号キーがないとどうしても読めるようにはならないわけです。で、お金を払ったとして、偽のキーをよこしてきて、本物が欲しかったらカネを払えということで何度も強請ることができます。さらに、ランサムウェアの場合ですと犯人は元データを読むことができるわけですから、このデータをバラ撒かれたくなければカネを寄越せと言ってさらに強請りにくることもあります。

しかし暗号化というのはそれなりにリソースを食いますから、暗号化の途中で不審な動きとして発見される可能性も高いんです。

一方のノーウェアランサムと言いますと、単純に必要なデータへの門を閉ざしてしまうというものですから、犯人はデータの中身を知りません。ですので2重3重の強請り集りということも性質上起きにくいと言えます。

しかし門を閉ざすというのは非常に簡単なことですので、現在進行形で被害に遭っている場合それが不審な動きとして気付かれることも少ないです。

まあ、どっちが良いとか悪いとか言えるもんではありませんね。どっちも悪質です。ただ、手口的にはノーウェアランサムウェアの方が新しくできたものではあります。

ランサムウェアって医療機関を狙う例が多いんですよね。緊急の場合が多いのでカネをすぐ払うだろうという目論見でしょうか。本当に悪質です。私は怒っております!

厚生労働省も複数の文書で警告を発しております。

「病院における医療情報システムのサイバーセキュリティ対策に係る調査」の結果について(外部リンク)

医療DXについて(外部リンク)

リモート&オフラインバックアップが役立つとき

というわけなんですが、ランサムウェアに対抗する最も有効な手段がリモート&オフラインバックアップであると言えると思います。

重要データをオフラインで保管しておくわけですから、マルウェアに侵入される可能性は限りなくゼロに近いです。

弊社ではお預かりしておりますディスクは全てオフラインで管理しております。ネットワークを介して悪者が入ってくることはまずあり得ません。

またメディアは全て専用のコンテナに収めて管理しておりますので、物理的にダメージを受ける可能性もほぼないと言えると考えております。

いま注目の「ハイブリッドバックアップ」

というわけでリモート&オフラインバックアップはぜひ行っていただきたい対策ではあるのですが、ひとつ弱点があります。

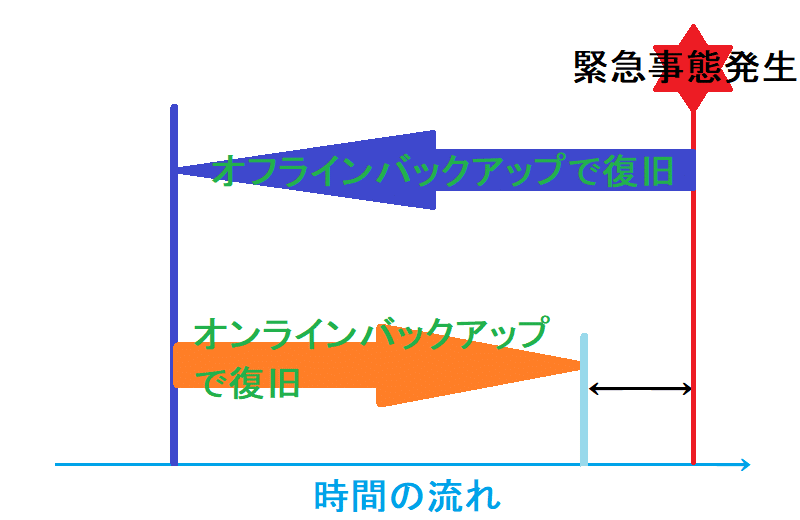

前回の文章で出しましたこの図↓ですが、もう一度ご覧下さい。

前回、オフラインバックアップを行う頻度は頑張って月に1回というお話を申し上げました。

となりますと、オフラインバックアップだけではRPOがずっと過去ということになってしまう可能性もあるということなのです。

そうなるとそこから緊急事態発生時まで復旧するのにまた時間がかかったり致します。

それで結局RTOが後ろへずれ込んだりしてしまうわけです。

そこでいま言われておりますのが「ハイブリッドバックアップ」です。オフラインバックアップとオンラインバックアップのいいとこ取りをするというわけですね。

システムやプログラム、緊急性の低いデータなどはオフラインバックアップに行っておき、日常頻繁に触るデータはオンラインバックアップしておこうというのがハイブリッドバックアップです。

毎度おなじみ雑な図ですが。

緊急事態が発生したら、まずシステムやプログラム、あまり触らない重要データなどをオフラインバックアップを使って過去の遠い時点まで復旧します。

それ以降、比較的頻繁に触るデータなどをオンラインバックアップから復旧します。

そうしますと、残るは薄水色の線から、緊急事態が発生した時点の赤い線のギャップだけになります。黒い矢印の部分ですね。ここはしょうがないので手動で何とかしましょう。

でも、これによってだいぶ楽にはなると思うんです。

これが、このnoteで以前より申し上げておりますクラウドバックアップとリモート(遠隔地)バックアップの相互補完性です。

小括

というわけで、今回は基本に立ち返り弊社サービスの意義のようなことを申し上げました。

私は結構暴走タイプな性格なんですね。ですからしばしばこうやって本来の立ち位置に帰らないと話がどこまでもそれていくというようなところがあります。

それで今日はお付合いいただいたというようなことになります。

とにかくお話ししたいことは山ほどあるんです。

どうか今後ともお付合いいただきますよう、よろしくお願いします。

目次

クラウドストレージが持つ特有のリスク

クラウドストレージが持つ特有の脆弱性

クラウドストレージと遠隔地バックアップの相互補完性

クラウドストレージのデータ消失に関する責任の所在

ディザスタリカバリ手順をあらかじめ決めておくべき理由

弊社でお取り扱いしておりますデータ・OSにつきまして

クラウドストレージのメリット・デメリット

Windowsからの乗り換え先になるか? Linux MintとChrome OS Flex

バックアップの方法 オフライン・オンラインバックアップとは?

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その1

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その2

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その3

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その4

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その5

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その6

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その7

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その8

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その9

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! ラスト

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その2

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その3

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その4

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その1

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その2

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その3

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その4

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その5

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その6

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その7

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その8