神嘗祭でも日本農業の衰退は止まらない

<伊勢神宮は神嘗祭>

10月15日から17日にかけては、伊勢神宮で最も重要なお祭りとされる神嘗祭(かんなめさい)が斎行されています。

神道学者である三橋健さんの「伊勢神宮」(朝日新書)によれば、

その年の新穀を天照大御神にお供えし、ご神恩に奉謝をする。伊勢神宮で最も由緒深い祭典。天皇陛下は勅使を差遣され、奉幣の儀が行われる。

とあります。

これは、伊勢神宮の祭神である天照大神(天照大御神)が我が国を治めるために、孫であるニニギノミコトを下界に遣わす際、稲を与えたという神話「斎庭(ゆにわ)の稲穂の神勅」に基づくものでしょう。

考古学的に考えれば、稲作の文化と技術を持つ弥生人が、それまで土着していた原日本人とも言うべき狩猟民族を駆逐し、あるいは融合して、日本に広く稲作が定着した、その勢力の頂点に大和朝廷が生まれた、という経緯になるのでしょう。

いずれにせよ、過去から現代まで、稲作や米が日本文化の基調をなしていることは疑いを入れません。

<神嘗祭は参観できない>

実際には伊勢神宮の神嘗祭は、祭主や禰宜など神職のみで行われるため、一般の参拝者が神事を見学することはできません。これは伊勢神宮と他の全国あまたの神社との大きな違いで、おみこしワッショイ!のように氏子が境内を威勢よく練り歩くとか、多くの参詣者が神事を見守るという種類の祭は伊勢神宮には全くありません。祭神は天皇家と直結しており、その重要祭事に関われるのは神職など特定の人だけで、厳粛に行われます。これも古代からの祭祀を、伊勢神宮は正当に継承している証かと思います。

<民俗行事「初穂曳」>

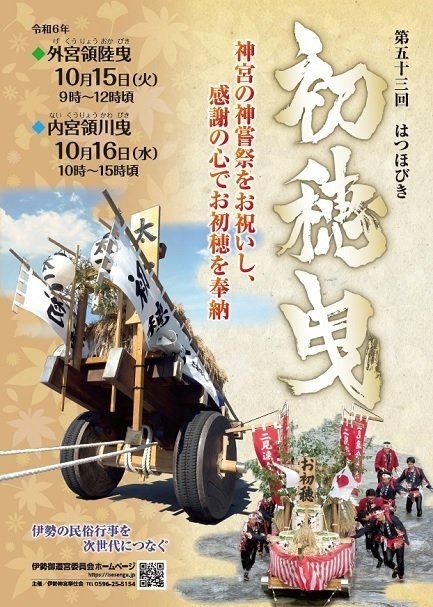

その一方で、やはり「お祭り的」な陽気で賑やかな要素があってもいいと考えられたのか、神嘗祭に合わせて「初穂曳(はつほびき)」という行事が、神嘗祭本体とは別に、民間主導で行われています。

今年収穫されたばかりお米(新穀)を、式年遷宮で使用する奉曳車(ほうえいしゃ=山車のような人力の運搬車)や初穂船(人力で曳く川舟)を使って、それぞれ外宮や内宮まで運び込むもので、実際に見てみると、千数百人以上の曳き手が参加する迫力のある、そして華やかな行事です。

しかし、この初穂曳自体は伝統行事でもなんでもありません。戦後の高度経済成長期の昭和47年に、伊勢市内の観光業者などを中心に創設された新しい行事です。創設の目的は奉曳の「技術伝承」とされ、神事ではない「民俗行事」として行われていますが、ありていに言えば「宇治山田の地域おこし」とか、「新たな観光資源」としてのイベントと考えるべきでしょう。

<しかし農業の衰退は止まらない>

このように、伊勢神宮、そして地元のたくさんの有志が支えている神嘗祭(と民俗行事)ですが、残念ながらというべきか、日本の稲作、ひいては日本の農業は長期低落傾向が止まりません。

農業に関する情報を発信するサイトminorasuによれば、農業従事者のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している「基幹的農業従事者」の人数は、2000年(平成12年)が約240万人だったのに対して、2023年(令和5年)には約116万人と、半分以下まで減少しています。日本の労働力人口は約6900万人なので、専業の農業者はわずか1.7%しかいないことになります。

農林水産省が公表している「食料・農業・農村白書」にもこうした危機的状況は明記されており、食用の米については生産量の減少も止まりません。

これと同時に米の需要量さえも減少しており、近いうちに米は食べる人が限られる、ある種の嗜好品になるのかもしれません。

神嘗祭が古来から粛々と斎行し続けられていること。

それにちなんだ地元企業や有志による民俗行事(観光イベント)も盛り上がっていること。

しかし日本の稲作農業は壊滅しつつあること。

この3つの関係をどう考えればいいのでしょうか。

<神道、そして神嘗祭の役割とは>

そもそも神道は「言挙げ」(ことあげ)を嫌う姿勢があります。積極的な自己主張や異論は控えるべきだ、という考え方だそうです。

しかしながら、日本の稲作農業の崩壊を前にして、こうした悠長な姿勢はもはや無責任ですらあり、何のために神嘗祭が行われてきたのかを一人一人がよく考えるべきではないでしょうか。

稲作再興のためには、民俗行事も高度経済成長期に発案された今の形が最良とは、私にはとても思えません。(あくまで私見です。)