岩松勇人プロデュース@ビジネス本研究所:一対一でも大勢でも人前であがらずに話す技法 森下裕道

【一対一でも、大勢でも人前であがらずに話す技法】はこんなあなたのための書籍です。

●プレゼンであがってしまう人

●目上の人とうまく話せない人

●あがり症を克服したい人

●人前で落ち着いて話したい人

●緊張してしまうメカニズムを知りたい人

【一対一でも、大勢でも人前であがらずに話す技法の目次】

第1章 一瞬で「あがり」が止まる秘密のテクニック

なぜあなたは人前でうまく話せないのか?

「立ち位置」を変えるだけで、大勢の前でもあがらない!

第2章 あがり症を「克服する」効果絶大のトレーニング

ほめたら喜ぶところをキャッチしよう

部屋の様子、人数をよく見よう

第3章 過去も未来も「今、この瞬間」に変える法

実際の緊張は、1/3以下に減らすことができる!

『過去の体験やトラウマから来る緊張』に打ち勝つ法

第4章 どんな場面でもあがらない「切り抜け」テクニック

アニメーションで解説はコチラ👇

チャンネル登録はコチラ

動画を観る時間がない方に、イラストと文章で解説👇

今回は、

「一対一でも、大勢でも人前であがらずに話す技法」

という本を解説します。

人前で話すのが大の苦手!

そんな人は非常に多いんじゃないかなと思います。

自己紹介で自分の番が近づいてくるにつれて

動悸が起こって手が震える。

月に一度担当する朝礼のスピーチが憂鬱でたまらない。

こういった状況の方は多いのではないでしょうか。

そんな方に手に取ってほしいのが、

「あがり症」の人のための「あがらずに話す方法」

がたくさん詰まった本書です。

このテーマの本は非常に多いですが、

本書の特徴的な点は、なんといっても

「本当に実践できること」しか書かれていないことです。

あがり症を克服するための本には、

「場数を踏め」「緊張を受け入れろ」

といった精神論がよく見られます。

「それができれば苦労しないよ」

と思ったことがある人も多いと思います。

この本の結論は、

「あがり症を克服して、自分の力を発揮しよう!」

という内容です。

この本の著者は「なぜ緊張するのか」を分析し、

その根本にアプローチするシンプルな克服法を、

豊富な図解とともに紹介してくれます。

緊張せずに話せるようになるためのトレーニング方法や、

面接やプレゼン、恋愛など、具体的な

場面別の対応策も紹介されています。

今度こそあがり症を克服したい!

という人には必読の内容といえます。

さらに!

本書はページの左上の角に折り線がついています。

これは読者が実践したページを折るため。

角が折れているページが増えるほど、

緊張しない方法を数多く実践したことになり、

「これだけやった」という成果が目に見えて

自信につながるという仕組みです。

「ここぞ」という場面で自分の力を発揮したい

と思うすべての方に本書をおすすめします。

本書の重要なポイントを

3つに絞って解説します。

それでは順に解説していきます。

まず1つ目のポイント

1 見ている側になれば緊張しない

緊張している人としていない人には決定的な違いがある。

それは「見ている側」にいるのか、

それとも「見られる側」にいるのか。

あがり症の人が緊張する場面は、

いつも「見られている」と思う場面のはずです。

例えば、面接を受ける人は「見られる側」なので緊張します。

これに対し、面接官は「見ている側」なので緊張しない。

また、自分が大勢の前でスピーチをするときは

「見られる」ため緊張するが、

他の人が話しているときは「見ている」ので緊張しない。

このように、自分が見る側か、見られる側かによって、

気持ちは大きく変わるのがポイントです。

あがり症を克服するために必要なのは、

「見られている」意識を捨てることだ。

著者の森下さんは、あがり症克服のセミナーで、

参加者を壇上に呼び、自己紹介を頼むことがある。

すると、多くの人はガチガチに緊張する。

顔が赤くなったり手が震えたりする人もいるほどだ。

そういう人には、檀上から見える別の参加者に

意識を向けてもらうという。

「あの人、素敵なストールをしていますね」

「あの人はどこから来たんでしょう?」

などと問いかける。

すると、ぴたりと緊張がおさまり、手の震えも止まってしまう。

同じ「人前で話す」という状況であるにもかかわらずだ。

このように、「見られている側」から「見ている側」

になると、緊張しなくて済む。

緊張しそうな場面では、誰よりも早くその場所に行き、

集まる人をよく見ているといい。

待ち合わせでも、早めに到着しておき、

歩いてくる相手に先に会釈しよう。

そうすれば「見ている」側になりやすい。

しかし、集まってくる人を待ち構えることが

できない場面もあるだろう。

たとえば、突然大勢の前に出なければならない場面だ。

そういった場面では、いきなり大勢の視線を

一斉に受けることになる。

思わず目をそらしたくなってしまいますよね。

でもこれ、やっちゃダメです。

こうした場面でこそ、視線をそらしてはいけません。

相手を見なければ見ないほど緊張するためだ。

登壇してすぐに下を向いて視線をそらすのは

避けたほうがよい。

2 「自分視点」ではなく「相手視点」で考える

すぐに緊張してしまう人の決定的な特徴は、

「自分のことしか考えていない」ことだ。

例えば人前でスピーチする場合、あがり症の人は

どのようなことを考えるでしょうか。

「うまく話せるだろうか」

「バカにされたくない」

「頭がいい人に見られたい」

こんなことを考えるのではないだろうか。

これらはすべて自分のことだ。

スピーチを聞いてくれる人のことを考えていない。

「自分視点」だから緊張するのである。

人前で話す際には、聞いてくれる相手のことを考えるべきだ。

「興味を持ってもらうためにはどう話せばいいか」

「忙しいなか自分の話を聞いてくれるなんてありがたい」

こういったことを考えれば、自然と意識が相手に向かっていく。

「自分がどう思われるか」は実は問題ではない。

重要なのは、「相手視点」を持ち、

「相手にとってプラスになること」を考えることなのだ。

相手に気持ちを向けて話すようにするだけで、

自然と「できる人」に見られるようになるだろう。

好きな人や尊敬している人の前に立つとき、

「見られている」ことを意識せざるを得ない。

自分が「見ている側」に立つためには、

トレーニングが必要となる。

まずは、観察するくせをつけるといいです。

「見る」ではなく「観察する」という感覚だ。

常に意識していれば、そのうち無意識にできるようになる。

人に会うときには、相手の長所やほめたら

喜ぶところを見つけるようにしよう。

これを実行するだけで、「観る」くせがついて、

人間関係も良好になるはずだ。

人間関係は写し鏡だといわれています。

自分が相手を好きになれば相手も自分を好きになるし、

あなたも好意を寄せてくれる人に

好感を持つと思います。

よって、相手の良いところを見つければ、

相手にも好かれる可能性が高まります。

もちろん、長所は想像した内容で問題ない。

重要なのは、「相手に興味を持って観察する」ということだ。

相手に興味を持てば、不思議と苦手な人がいなくなっていく。

3 今感じている緊張は3分の1に減らせる

人に道を尋ねるのも良いトレーニングになる。

はじめは初対面の人に話しかけるのが恥ずかしくて、

大変だと思うかもしれない。

そこでまずは、親しみやすい人から声をかけるといい。

慣れてきたら異性や苦手なタイプの人など、

話しかける層を広げていく。

話すときは相手をよく見て、

「見ている側」になることを意識する。

最後はしっかりと目を合わせて明るくお礼をいおう。

また、セミナーなどで率先して手を上げて質問するのもいい。

その際も「見ている側」だという意識を常にもつことだ。

大勢の目線に慣れ、恐怖心を克服するには、

映画館が格好のトレーニング場所になる。

ある程度人が入った状態の上映前の映画館で、

一番前の席に立ち、観客席を見渡すのだ。

多くの人から注目を浴びるだろう。

だが、人を探す素振りをしていれば変に思われることはない。

何回か行えば、大勢の前でも落ち着いて話せるようになる。

あがり症の人が感じている緊張は、

3分の1以下に減らすことができる。

緊張しやすい人は、

「今の実際の緊張」に

「過去の体験やトラウマからくる緊張」と

「勝手に想像してつくった未来の不安から来る緊張」

を加えている。

そのせいで、緊張を3倍に膨れ上がらせてしまっているのだ。

本来感じるべき緊張はその3分の1以下でよい。

大勢の人の前で話すとき、命を脅かされるわけではない。

今現在の緊張はそれほどではないはずだ。

実際には「ないもの」に心が支配されていないか考えてみよう。

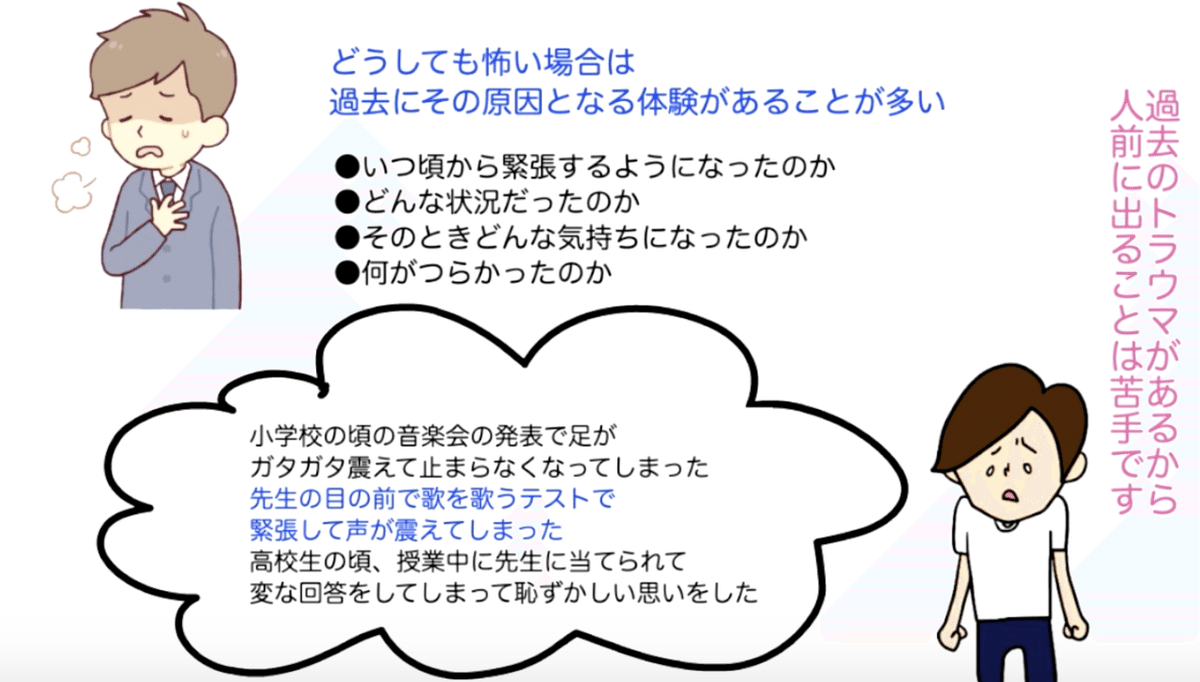

それでもどうしても怖い場合は、

過去にその原因となる体験があることが多い。

いつ頃から緊張するようになったのか、

どんな状況だったのか、

そのときどんな気持ちになったのか、

何がつらかったのか。

こうしたことを、できるだけ具体的に言語化し、

書き出してみる。

それを何度も眺めることでその体験と向き合えるだろう。

私自身も過去の体験を振り返ってみました。

・小学校の頃の音楽会の発表で足が

ガタガタ震えて止まらなくなってしまったり、

・先生の目の前で歌を歌うテストで、

緊張して声が震えてしまったり、

・高校生の頃、授業中に先生に当てられて、

変な回答をしてしまって恥ずかしい思いをしたり、

色々やらかしてきました。

そんな過去のトラウマがあるから

人前に出ることは苦手です。

きっとあなたもこうした恥ずかしい

経験は一度くらいはあるかと思います。

ブレインダンプと言いますが、

これらの経験を書き出してみると、

思いの外すっきりとして、

過去を受け入れることができます。

まずは過去を受け入れてから、

本書に登場する緊張を緩和するための

テクニックを実践していきましょう。

それでは最後におさらいしていきます。

1 見ている側になれば緊張しない

面接を受ける人は「見られる側」なので緊張します。

これに対し、面接官は「見ている側」なので緊張しない。

自分が見る側か、見られる側かによって、

気持ちは大きく変わるのがポイントです。

2 「自分視点」ではなく「相手視点」で考える

すぐに緊張してしまう人の決定的な特徴は、

「自分のことしか考えていない」ことです。

人前で話す際には、聞いてくれる相手のことを考えるべきです。

自然と意識が相手に向くようになり、

緊張が和らぎます。

3 今感じている緊張は3分の1に減らせる

緊張しやすい人は、

「今の実際の緊張」に

「過去の体験やトラウマからくる緊張」と

「勝手に想像してつくった未来の不安から来る緊張」

を加えている状態です。

緊張は、3分の1以下に減らすことができます。

著者について 森下裕道

パーソナルモチベーター。接客・営業コンサルタント。株式会社スマイルモチベーション代表取締役。大学卒業後、株式会社ナムコへ入社。異例の速さで新規事 業店の店長に抜擢。独特な接客法で不振店舗を次々に立て直し、カリスマ店長と呼ばれるほどに。現在は接客、営業、人材育成、人間関係のコミュニケーション 問題の観点から講演活動、執筆などで幅広く活躍。とくに「楽しくて、実践的!」「とにかく元気になる!」と評判の企業講演は、一部上場企業から業界団体、 商工会、メーカー、サービス業、病院、学習塾に至るまで支持されている