いちご農家はやめとけ?需要・将来性をデータとイラストで可視化してみた【市場分析】

どもー。

分析太郎です。

色んな仕事の将来性を

分析しています。

今回はいちご農家の

市場分析レポートです。

仕事の将来性を把握する上で

市場分析は必要不可欠です。

起業するにせよ転職するにせよ、

将来性を把握しておかないと、

キャリア選択で痛い目を見ます。

なので分析太郎が、

データとイラストを駆使して、

将来性を分析しました。

それでは、見ていきましょう。

【※】

こちらの記事は1件購入ごとに

300円ずつ値上がりするよう

設定されています

(3,000円が上限です)。

おかげさまで、

記事の総購入数が150件を超えました。

値上がりしてしまう前に、

早めのお買い求めがお得です。

【※】

本記事は、投稿日時点の

公開情報を元に作成しています。

いちご農家の将来性

まずは需給バランスを理解する

前編では、いちご農家業界の

将来性を確認していきましょう。

その前に、需給バランスについて説明します。

世の中には様々な市場があり、

その中でお金が取引されています。

そして市場の中には、

供給(事業者)と需要(お客様)が

存在します。

これらを釣りで例えるなら、

市場=釣り堀

供給=釣り人

需要=狙っている魚

と言えます。

そして、需要と供給にはバランスがあります。

イラストにするとこんな感じです。

本レポートでは、

いちご農家市場が4つのうち

どこに分類されるかを、

行政機関と業界団体のデータを

フル活用して考察していきます。

それでは、本題に話を移しましょう。

いちご農家市場の供給の推移

それでは、いちご農家市場の

需給バランスを確認しましょう。

まずは供給から確認します。

いちご農家を経営している

経営体がどれくらいいるのか

確認してみましょう

(経営体の定義はこちら)。

グラフを作成しました。

出典:農林業センサス(農林水産省)

いちご農家さんは減少傾向でした。

15年間で63.3%減少しています。

ものすごい勢いですね…。

それに伴い、

作付け面積も減少しています。

グラフを作成しました。

出典:作物統計調査(農林水産省)

当然ですが、

収穫量も減少していました。

グラフを作成しました。

出典:作物統計調査(農林水産省)

では、いちご農家はなぜこうも

激しく減少しているのでしょうか。

考えられる最も大きな理由は

高齢化・人手不足による廃業の増加

でしょう。

この傾向は、

いちご農家に限った話ではありません。

農業全体を通して抱えている課題です。

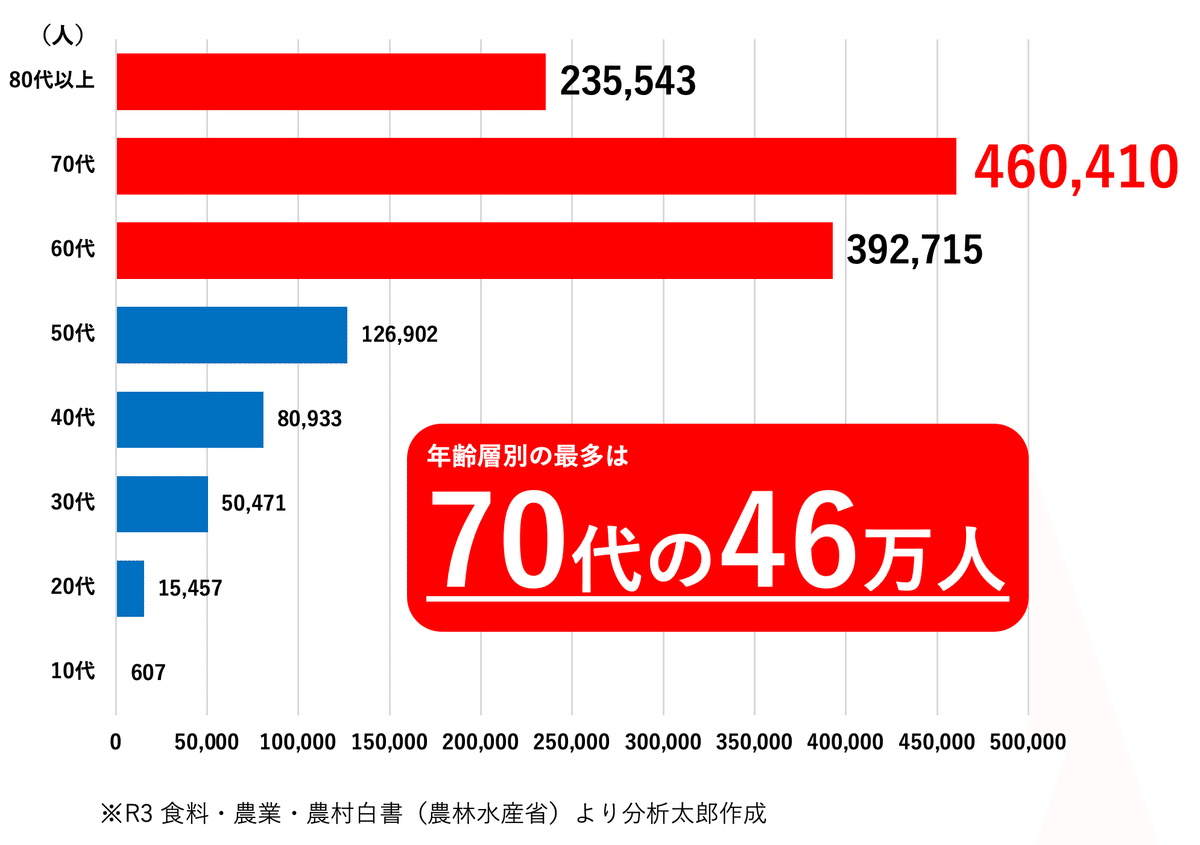

特に高齢化はかなり進んでおり、

2020年時点の農業従事者

全体に占める60代以上の割合は、

なんと約8割でした。

グラフを作成しました。

出典:R3 食料・農業・農村白書(農林水産省)

出典:R3 食料・農業・農村白書(農林水産省)

「今のご老人は昔に比べ元気になった」と

よく言われます。

平均寿命も男女ともに伸びました。

ですがそれでも、

肉体労働メインの農業は

想像を超えてしんどい仕事なはずです。

高齢になればなるほど、

引退や事業承継を考える方も

多いでしょう。

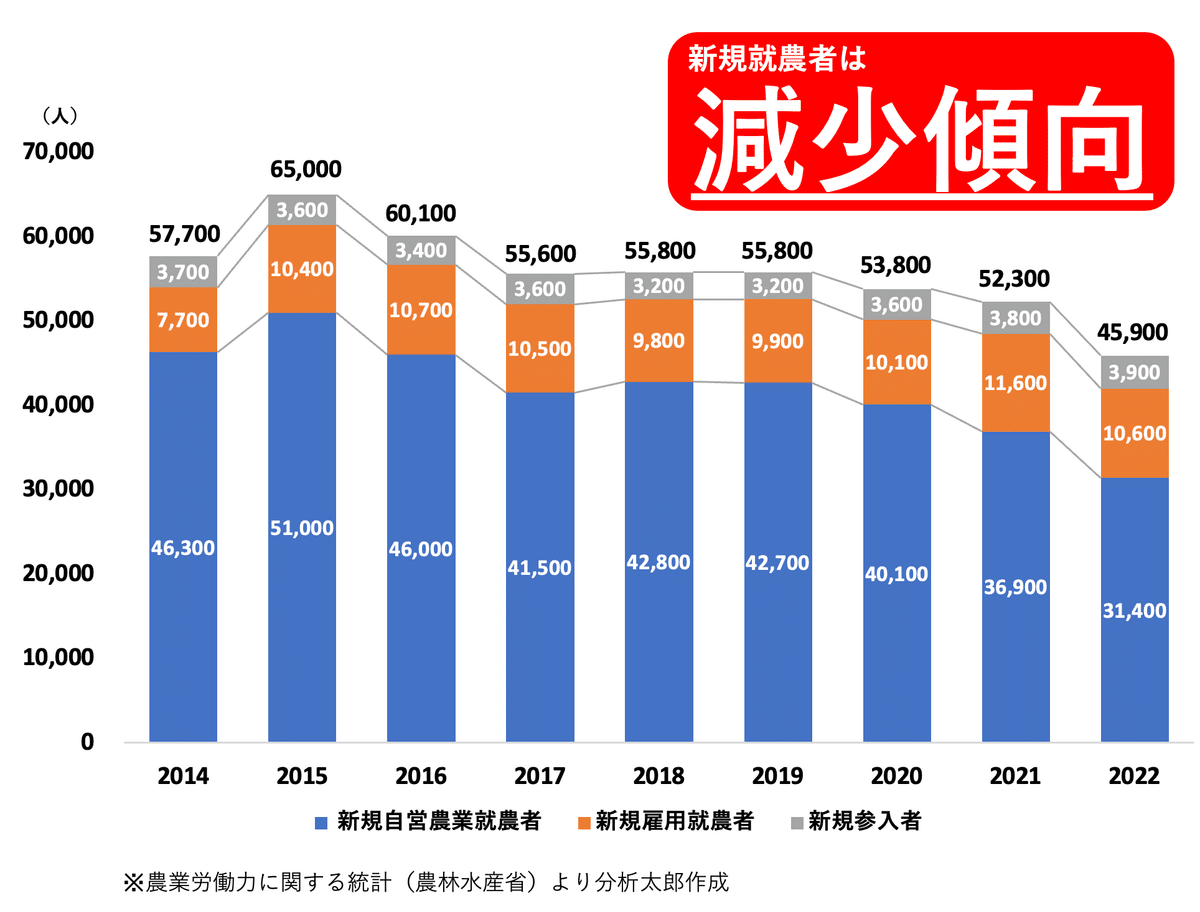

ですが、

肝心の新規就農者が、

なかなか増えていません。

新規就農者の推移を

グラフにしました。

出典:農業労働力に関する統計(農林水産省)

●新規自営農業就農者

個人経営体の世帯員で、調査期日前1年間の生活の主な状態が、「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者をいう。

●新規雇用就農者

調査期日前1年間に新たに法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなった者(外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人並びに雇用される直前の就業状態が

農業従事者であった場合を除く。)をいう。

●新規参入者

調査期日前1年間に土地や資金を独自に調達(相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。)し、新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者をいう。なお、26年値から「経営の責任者」に加え、「共同経営者」を含めた。

2020年時点で

80歳以上の農家は

23万人もいるのに、

2022年の新規就農者は

5万人に及びませんでした。

これではますます、

農業従事者全体の数は

減少していくことでしょう。

いちご農家が減少している理由も、

このような背景があるからでは

ないでしょうか。

さて、供給のデータを

簡単にまとめると、こうです。

・いちご農家の数は減少傾向

・いちごの作付け面積も減少傾向

・高齢化と人手不足の影響により、

更なる減少が予想される

つまり、いちご農家市場における供給力は

縮小していると考えてよさそうです。

従って現時点では、

先ほどの四分類では

このどちらかに分類されるのでは

ないでしょうか。

では、需要はどう

推移しているでしょうか。

確認していきましょう。

いちご農家の需要の推移

それでは、

いちご農家市場の

需要がどう推移しているか

確認していきましょう。

いちごの需要は、

「いちごの購入数量の推移」で

判断します。

購入金額の推移だと、

市場価格変動の影響を受けるので、

あまり参考にならないからです。

それでは、

いちごを確認する前に、

まずは果物全体の購入数量の推移を

確認しましょう。

グラフを作成しました。

出典:家計調査(総務省)

日本人の果物購入数量は

減少傾向にありました。

2000年時点と比較して

35.2kg(34.2%)少なくなっています。

実は10年近く前から

日本人の「果物離れ」が

指摘されていました

(こちら2014年の記事です)。

こちらの記事によれば、

・皮をむく手間がかかる

・日持ちがしない

・価格が高い

などの理由から、

果物を食べない人が

増えているようです。

僕は毎晩、バナナ・小松菜・牛乳を

ぐちゃぐちゃにして飲む習慣が

あるんですが、バナナ以外の果物は

ほとんど買わないですもんね。

だって高いんだもん…😭。

しかしながら、

これはあくまで果物全体の推移です。

調べてみたら、キウイなんかは

購入数量が増加していました。

グラフを作成しました。

※キウイフルーツは2005年から統計が取られていた

出典:家計調査(総務省)

キウイは日本の果物業界を

牽引してくれているようです。

(参考記事はこちら👇)

では、肝心のいちごはどうでしょうか。

確認してみましょう。

グラフを作成しました。

出典:家計調査(総務省)

あちゃ〜。

いちごの購入数量は

減少傾向でした。

2000年時点と比較して

1.9kg(45.2%)減少しています。

つまり22年間でほぼ半減ということです。

こりゃしんどいですね。。。

考えられる大きな理由は、

やはり価格の上昇でしょうか。

家計調査(総務省)は、

様々な果物の100gあたりの価格を

記録しています。

その中から、いちごのデータをもとに

作成したグラフがこちらです。

出典:家計調査(総務省)

いちご100gあたりの価格は、

特に2012年頃から上昇傾向に

ありました。

2000年時点の価格と比較して、

36.9円(30.2%)高くなっています。

いちごはひとパックにつき

約300グラムですから、

単純計算で110円ほど値上がり

していることになります。

さらに、輸送コストなどが嵩めば、

もっと割高になるでしょう。

こちらの記事では、

福岡県産のあまおうが

ひとパック1,394円で販売されていると

記載されていました。

なかなか手が出ないですよね、

この価格だと。。。

この記事に、消費者から

下記の意見が寄せられていました。

「子どもが3人おって(食卓に出したら)一気にすぐなくなるので、そうなると買えないですよね。その値段だったら」

それもそのはず、

いちごは主要な果物の中で、

100gあたりの価格が

一番高いんです。

グラフを作成しました。

出典:家計調査(総務省)

消費者から、

上記のような意見が出てくることも

頷ける結果ですね。

問題は、この物価上昇が

今後も続くのかどうかです。

ニッセイ基礎研究所の調査では、

予想物価上昇率(予想インフレ率)は

概ね上昇すると分析しています。

もちろん、このようなサーベイに基づく予想インフレ率において、予想されるインフレの水準には各調査で大きなばらつきがあるし、各調査の回答者ごとの予想のばらつきも小さくないものの、上昇する方向で推移していることは概ね同様といえる。

特にウクライナ戦争以降、

ものの値段の変動を示す指標である

食料の消費者物価指数は、

急上昇しています。

農林水産省のグラフを引用しました。

出典:食品の価格動向(農林水産省)

そしてウクライナ戦争は

泥沼化しつつあり、

まだ明確な終戦の目処が立たない状況です。

こりゃしんどいっすね…。

話が長くなっちゃいました。

さて、需要のデータを

簡単にまとめると、こうです。

【需要】

・いちごの世帯あたり購入量は2000年時点と比較して45.5%減少している

・いちご100gあたり価格は上昇傾向にあり、気軽に手が出しづらい価格になっている

・いちごの100gあたり価格は、スーパーで販売されている主要な果物の中で最も高い

・昨今の物価上昇は今後も継続する可能性が高い

データが出揃いましたね。

それでは、結論に入ろうと思います。

分析太郎の結論

まとめると、

いちご農家市場の

需給バランスはこうです。

【供給】

・いちご農家の数は減少傾向

・いちごの作付け面積も減少傾向

・高齢化と人手不足の影響により、

更なる減少が予想される

【需要】

・いちごの世帯あたり購入量は2000年時点と比較して45.5%減少している

・いちご100gあたり価格は上昇傾向にあり、気軽に手が出しづらい価格になっている

・いちごの100gあたり価格は、スーパーで販売されている主要な果物の中で最も高い

・昨今の物価上昇は今後も継続する可能性が高い

結論を出しますね。

需給バランス四分類で言えば、

ここに当てはまりつつあるのでは

ないでしょうか。

釣り堀(=いちご農家市場)の中で、

釣り人(=事業所数・作付け面積)が減る一方、

魚(=世帯あたり購入数量)が

減少傾向にあることから、

このような結果になりました。

まだ希望はある

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?