災害から医療的ケア児を守る 家族らと意見交換

※文化時報2022年4月8日号の掲載記事です。

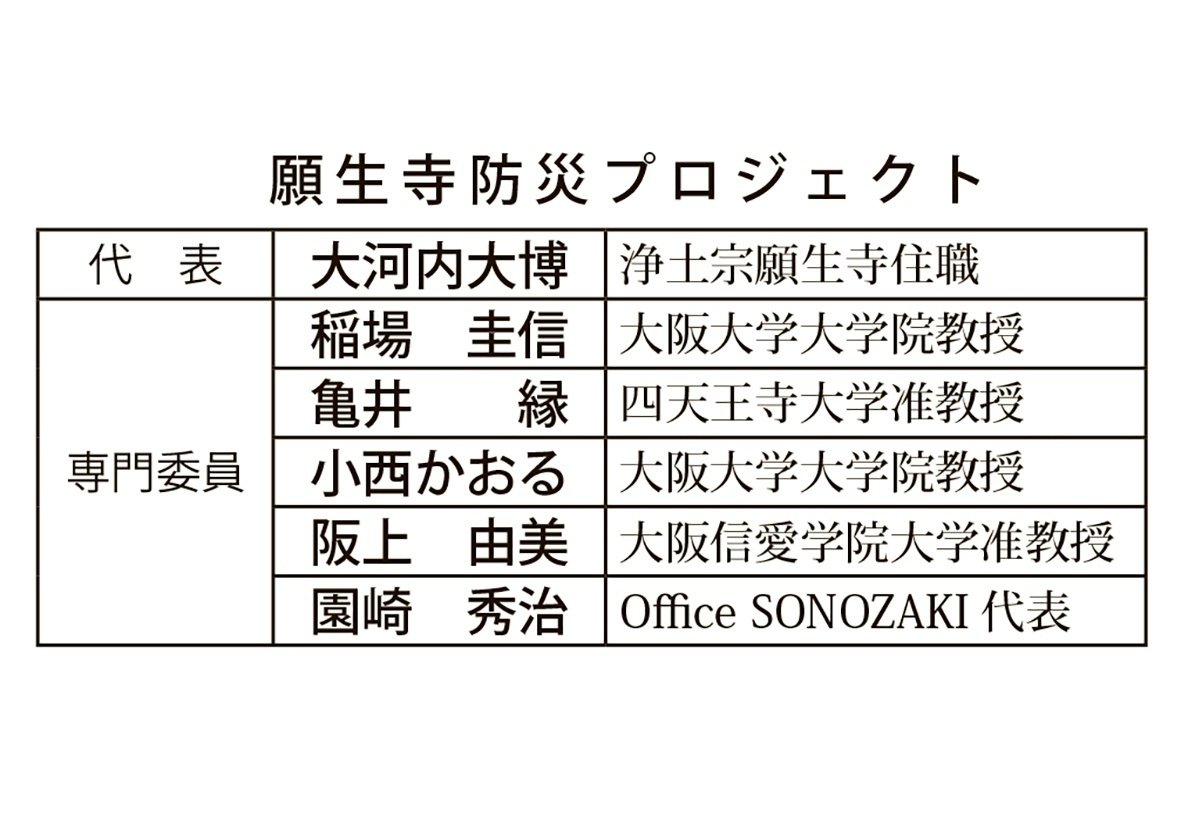

災害時に医療的ケア児=用語解説=の受け入れを検討している浄土宗願生寺(大河内大博住職、大阪市住吉区)は3月27日、防災や医療・看護の専門家を交えた「願生寺防災プロジェクト」のミーティングを開き、当事者家族らを招いて意見交換した。支援者や地域住民とのネットワークをつくり、行政や医療機関に続く「第三の場」となることで、当事者家族のための防災拠点となることを目指す。(主筆 小野木康雄)

願生寺は、南海トラフ巨大地震や豪雨災害の発生を見据え、昨年9月に防災プロジェクトを開始。寺院としての役割を模索する中で、自力での避難が難しい「災害弱者」と呼ばれる人たちのうち、指定避難所での対応が困難な医療的ケア児への支援を決めている。

この日は当事者家族の金井成道さん(47)、恵美子さん(45)夫妻=大阪市城東区=と、小西奈月さん(37)=同市住吉区=が子どもたちを連れて願生寺を訪問。日ごろの防災の取り組みや災害への不安などについて語った。

意見交換に参加した地元自治会の役員からは、個人情報保護の観点から、災害時に支援が必要な人々の情報を共有できないジレンマがあるとの声が上がった。

これを受けて専門委員らは、普段から顔の見える関係をつくる必要があるとの認識で一致。来年3月をめどに住民参加型のワークショップを行い、どのような支援が必要かを地域全体で共有することにした。

大河内住職は「1カ寺だけでは対応できない問題。各地域で寺院の仲間たちが必要だ」と話し、協力を呼び掛けている。

どこへ行けば…在宅避難を覚悟

当事者家族らはこの日、医療的ケアが必要なわが子を車いすに乗せ、願生寺に連れてきた。駐車スペースはぎりぎり2台分で、客殿に上がる玄関には段差があるなど、必ずしもハードは整っていないが、居合わせた大人たちが協力して子どもたちを迎え入れた。

小西奈月さんは、低酸素脳症の長女、咲希さん(13)の医療機器を3日間動かすのに必要なカセットボンベ78本などを備蓄している。福祉避難所への避難を〝狭き門〟とみており、在宅避難を覚悟しているためだ。

地域の人たちや医療関係の支援者らとつながり、行政と折衝することで、災害時個別支援計画を作った。それでも、2歳下の次女が生まれたばかりの11年前は「『助けて』と言う気力すら湧いてこず、誰につながればいいかも分からなかった」。孤立させないための支援が必要と説く。

金井さん夫妻の長女、志乃さん(16)は、水頭症で医療的ケアが必要でありながら、地元の小中学校に通った。2011(平成23)年の東日本大震災で、夫妻は「もし自分たちが被災したら…」という恐怖に駆られ、地域の人たちにわが子の存在を知ってほしいと考えるようになった。

ただ、マンションに住んでいるため、地震でエレベーターが止まると1人では車いすを運べない。「どこへ避難すればいいか、結論は出せていない」という。

恵美子さんは「お寺がこのような場をつくってくださるのは、本当にありがたい。いろいろな方々に協力してほしい」と話した。

【用語解説】医療的ケア児

人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、 痰(たん)の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童。厚生労働省科学研究班の報告では、2017(平成29)年時点で全国に約1万8千人いると推計されている。社会全体で生活を支えることを目的に、国や自治体に支援の責務があると明記した医療的ケア児支援法が21年6月に成立、9月に施行された。

【サポートのお願い✨】

いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。

私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。

新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。

しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。

無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。

よろしくお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!