老朽原発の「稼働期間」として60年(以上)も耐用年数を認めるという,工学的理論の立場を完全に無視した「原発利用方法」はまさに狂気の沙汰,企業会計基準や管理会計見地から噴飯的に逸脱した耐用年数基準の破壊行為は,なぜ原発だと許されるのか?「悪魔の火」にあぶられてか,まともな技術経済精神が吹っ飛んでしまった原発「観」,SLの観光用復活劇でもあるまいに(前編)

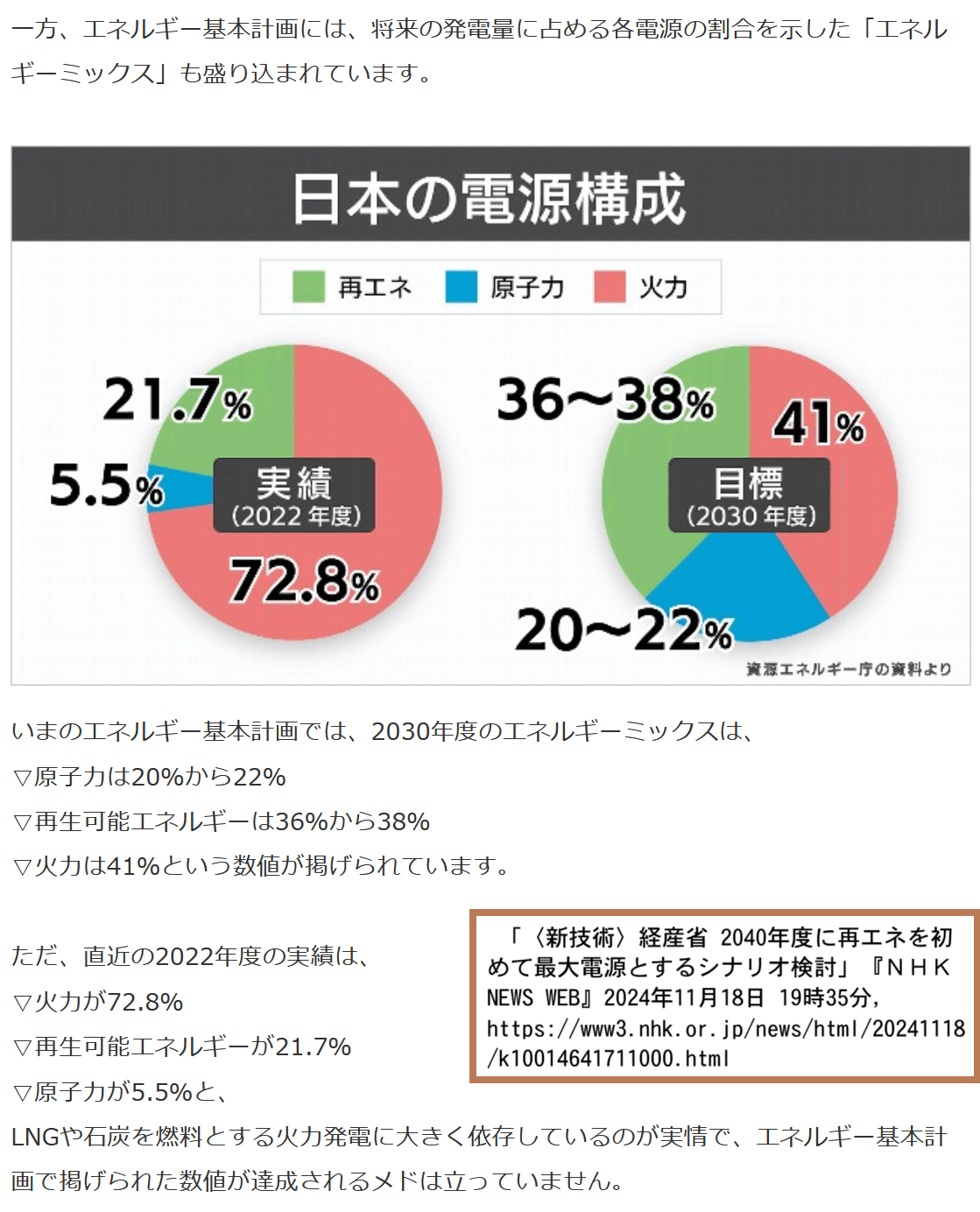

※-1 2022年で電源「原子力」が占める割合 5. 5%を,この先,2割まで上げたいという〈狂気の精神〉を,本気で認めている日本政府経済産業省資源エネルギー庁の立場

本日,2024年11月19日の『日本経済新聞』朝刊1面は,紙面のほぼ真ん中につぎの記事を配置していた。

この記事については活字のほうからも,つぎの段落を引用しておき,まず批判的に吟味してみたい。

a) 経済産業省は年内にまとめる2040年度の電源構成目標について,原子力比率を2割とする方針だ。2030年度目標の20~22%とほぼ同水準を維持する。人工知能(AI)普及などで電力需要が増えるなか,脱炭素と電力の安定供給に欠かせない電源として原子力を長期的に活用する。

補注)最近は,この「人工知能(AI)普及などで電力需要が増える」から,しかも「脱炭素と電力の安定供給に欠かせない電源として原子力を長期的に活用する」ために,あらためて原発の新増設まで必要だという立論・主張として目立っていた。

しかし,AIによる電力需要の増大に応えるためには,原発(電源:原子力)を最有力候補として,なにやら話し方としては絶対的な要請であるかのように決めつけたがごとき,それも,一般社会に向けた情宣活動の一環としての,つまり「そのための洗脳を狙った」がごとき方針は,とてもではないがいただけない。

発電される電力そのものに関していうと,「原子力」と「再生可能エネルギー」との差はなにもない。おカネに色はないのと同じに電気にも色はない。原発以外にAIの普及に応えうる電力供給として電源はないという具合に,しかも事前において完全形でもって予定調和的に語られる(すなわち当初からそのように騙られている)現状は,まさしく,異様なエネルギー観であった。

なんといっても手っとり早く原発だ,ともかくとりあえず,なにがなんでも原発が電源として必要だと格別に強調されている。最近,AIが需要する大量の電力を供給できるのは,問答無用的に原発(電源としての原子力)以外ないと断言する説法は,初めから完全に没論理そのものであった。

そもそも,繰り出してきたその種の説明は,「再生可能エネルギー」の進展状況がこの国においてどこまで達成・実現されているかという論点とも照合されつつ,その基本から批判的にきびしく評価されるべきであった。

ところが,なんとしてでも,どうにかしてでも原発(原子力という電源)が占める比率を22~20%に--以前はこの数字をこのように並べていた--まで上げたいとする算段は,当面する目先の利害,つまり原子力村的な損得勘定にとって最大の利益になる計算をみこんでのものであった。

〔記事に戻る→〕 日本の電源構成に占める原子力の割合は東日本大震災前に最大で3割程度を占めていた。2011年の東京電力福島第1原子力発電所の事故後,国内の全原発が一時停止した。

足元では2022年度実績で 5.5%にとどまり,現在は安全が確認できた既存の原発の再稼働を進めている。再稼働済み原発は13基まで増えたものの,現行の原発比率目標の達成には稼働基数を2倍程度に増やす必要がある。

補注)その安全確認の問題についていうとしたら,まず根本的な評価基準となる「工学的原理」を大前提に置いたうえで,ここから導出されるべき「必要かつ十分な具体的な基礎条件」など,平然と無視・追放したがごときの,その基本姿勢が問題となる。この重大な論点はさらに行論にしたがい追究していく。

〔記事に戻る→〕 再稼働は原子力規制委員会の審査や,前提となっている地元の同意をえる過程で一定の時間を要するため,早期の目標達成は容易ではない。

経済産業省は〔2024〕年内にまとめる2040年度の電源構成目標について,原子力比率を2割とする方針だ。2030年度目標の20~22%とほぼ同水準を維持する。人工知能(AI)普及などで電力需要が増えるなか,脱炭素と電力の安定供給に欠かせない電源として原子力を長期的に活用する。

補注)この段落においては,前提となるべき認識をめぐり,虚構そのものというかあるいは完全なる誤説が,堂々と開陳されていた。どういうことか?

「脱炭素と電力の安定供給に欠かせない電源として原子力を長期的に活用する」という日経・記事風に表現された “文章の本意” は,根本に虚説に据えていた。その種の筆致を不可欠にする中身を控えさせていた。

どういうことか?

つまり,その「脱酸素=原発」という等式は,完全なるウソの定言(=虚言)であったからである。まともに原子力核工学を学び,原発の理工学的な仕組を知悉している学識者であったならば,そのようなデタラメはいわないはずである〔と思いたいが,そのように言動してきた関係者はごく少数しか居なかった〕。

ここでは以下に,その付近に関した批判点を,それこそ大昔から的確に指摘していた槌田 敦が作製した図表(と文章)を紹介しておく。またとくに,原発は廃熱を冷却するために大量の水を必要し,それも日本ではそのほぼ全基が海水,欧米などでは陸水が大部分という方式を採っている事実は,「脱酸素(になる原発)」といういいぶんの空しさを傍証どころか,真正面から突いていた。

そもそも,脱酸素ということば(用語)の意味は,炭酸ガスを生じさせにくい発電方式だとして,そして,この方式において使用される「燃焼の特性」を踏まえて使用されているようだが,どだい,原発(原子力)じたいが「脱酸素」で「脱炭酸ガス」になりうるといった説明は,本来「説明にはなりえない,それも不当に偽った言説」であった。

ともかく,槌田 敦が作製した関連の図解を紹介する。

さらにくわしく「廃熱・廃物・汚水」と補正されていた

このように大量の地球破壊をもたらす「廃」を生む

槌田 敦は,いまから40年近くも前にこのように,しごく当然の事実を挙げ,「脱酸素=脱炭酸ガス」説のデッチ上げ性格を,警告していた。以上の説明は,チェルノブイリ原発事故が発生した1986年4月26日から5ヵ月後における「意見の表明」であった。

当時のソ連邦における原発の過酷事故のことを,日本側の識者は「わが国では信じられないこと」だと返答していたけれども,とんでもない,槌田が危惧したように「日本の原発は大丈夫だろうか」どころか,2011年3月11日,本当に東電福島第1原発事故を発生させた。

いまとなってもいつになっても

質的には完全に同じでありつづけとしかいえない

以上の記述に関して本ブログはすでに,つぎの関連する記述を公表していた。

※-2 川口雅浩・経済プレミア編集部「〈環境エネルギー最前線〉実は原発が嫌いだった? 東電勝俣元社長が生前語ったこと」『経済プレミア』

(毎日新聞社)2024年11月9日,https://mainichi.jp/premier/business/articles/20241107/biz/00m/020/016000c

「3・11」に発生した東日本大震災⇒東電福島第1原発事故の直後であったが,当時の東電社長であった清水正孝が,それこそ腰抜け状態になっていた状況のなかで,この清水を女婿にもち,当時は会長であった勝俣恒久が,自身が社長であったころ,こう語っていたという。

この記事「東電・勝俣恒久元社長が生前語ったこと(上)」は,その立場上,原発には反対だなどとは軽々に口には出せなかった勝俣が,まだ社長であった時代,しかも〈カミソリ〉みたいに鋭い指導性を発揮するすご腕の人物であったという記憶を,ここで思いだしながら聞きてみたいのが,以下の内容である。

われわれがマスコミ・メディアにしばしば登場する勝俣をみたころよりは

少し以前における時期のもの

つぎには同じく勝俣が社長であったころの画像を紹介しておく

これは2007年7月のもの

つぎの2024年11月1日の記事は訃報

そのような電源をこれから「20から22%まで増やす」というのだから

これは聞き捨てならぬ企図である!

a)「今度のウチの社長は原発が嫌いなので,原発についてはあまり聞かないでください」。2002年10月,東京電力の社長に就任した勝俣恒久氏(24年10月21日,84歳で死去)に初めてインタビューする直前,筆者は東電の広報から,そう耳打ちされた。

「電力自由化推進の勝俣氏は原発に慎重で懐疑的」と周囲から漏れ聞いていたが,広報が新聞記者の私にここまでいうのには,ちょっと驚いた。「原発が嫌い」とは,どういうことなのか,単独インタビューでは新社長の勝俣氏に原発について難題をぶつけてみた。すると私の想定どおり,いや,それ以上にびっくりする発言が飛び出した。

当時,東電は福島第1原発の炉心隔壁(シュラウド)のひび割れや,原子炉格納容器の密閉性試験の不正操作など一連の「トラブル隠し」が発覚し,南 直哉社長が辞任。

後任の社長に副社長だった勝俣氏が昇格した。のちに会長となり,2011年3月の福島第1原発の事故では法廷で経営責任がきびしく問われた勝俣氏だが,当時は改革派のエースで,トラブル隠しの火消し役として登場した。

(中略)

いくつかの質疑応答ののち,私〔記者〕は「電力自由化と原発の推進は両立するのか」と質問した。当時,経済産業省は「電力自由化を一般家庭に広げるかどうか」を議論していた。勝俣氏は自由化の積極的推進論者だった。当時からコストがかさみ,立地する地元住民の理解を得にくい原発の新増設は困難というのが,政府や電力業界の本音だった。でも,表向きは,みな原発推進を唱えた。

そんな私の質問に,勝俣氏は「長期にわたり巨額な投資が必要な原発が,コスト競争の電力自由化とどう絡むか。自由化が激しくなれば,電力会社として(原発建設を)ためらうことはある。自由化は(原発推進の)ブレーキの方向には働くが,アクセルにはならない」と答えた。原発推進一辺倒のタテマエではなく,本音を語る社長だと思った。

補注)原発に関して「不安感があり,悩みが大きい」と,このように勝俣恒久が語ったのは,すでに2002年の時点のことであった。だが,この種になる原発関係の不安と悩みは,依然としてなにも解決されていない。

それどころか,今後に向けてとなればその根本的に改善・解決されるような見通しすらついていない。先日,使用済み核燃料の中間貯蔵施設がようやく確保されたという報道があったが,その最終処分場の確保は現在時点ではなお,まったく見通しすらついていない。

そもそも「核燃料サイクル」の運転実施は,いまだに不成功のままに留まっている。核燃料サイクル事業の状況に関する説明を聞くと,

1992年3月にウラン濃縮工場,

1992年12月に低レベル放射性廃棄物埋設センター,

1995年4月に高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターが

それぞれ操業を開始したと語られてはいても,その本来のサイクルが成立させられて操業しているのではなかった。30年以上も前の話ではないか,本当は,いまごろの問題に関連づけて,もちだしていいような「途中経過の説明」ではありえかった。

〔記事に戻る→〕 そこで私〔記者〕は,当時から難航していた核燃料サイクルについて「欧米の多くは核燃料サイクルから撤退している。日本はどうすべきか。青森県六ケ所村の再処理工場は立ち止まって考えなおすべきではないか」と質問した。

勝俣氏は「再処理工場は技術的に複雑な装置で,未知の世界がいろいろある。そういう意味で不安感がある。だけど,ここまで来たらやるんでしょということ。(立ち止まって考えるべきだという指摘は)ひとつの考え方としては,あると思う。しかし,それには政府,自治体などいろんな関係者の話し合いと合意が必要だ。電力事業者が調整するのは難しい」と答えた。

補注)再度ことわっておくが,この勝俣恒久が社長であったときは2002年であった。それからさらに,すでに22年の年月が経っているのが今日である。その不安感は解消されていない。全然にである。

東電福島第1原発事故現場からは最近だが,ようやく,全体では880トンもあるデブリを相手にする取り出し作業が試験的に開始され,数ミリの大きさで数グラムのそのデブリのカケラがようやく取り出せたたが,これからその成分分析をしてと報告されていた。

しかし,その分析に1年間くらいの時間をかけるというのだから,このさきどのような展開になっていくのか,悠長な話になっていた。

〔記事に戻る→〕 言葉にいいよどむことなく,まさに立て板に水だった。勝俣氏は「ここまで来たらやるしかないが,バックエンド(使用済み核燃料などの後処理)には未知のコストがあり,悩みが大きい」とも語った。大手電力会社で,ここまで原発や核燃料サイクルに否定的もしくは慎重な考えを示すトップは勝俣氏だけだった。

補注)ここでいわれていた「バックエンド(使用済み核燃料などの後処理)には未知のコストがあり,悩みが大きい」という事実は,重大な問題であるどころか,まさに原発という発電装置・機械の『致命的な技術的欠陥』を意味していた。

つまり,とくに廃炉工程といわれるその「バックヤード」,それも原発事故を起こした東電福島第1原発「事故現場の後始末」としての「この工程にかかわる諸問題」は,これまで学問的に本格的に議論されていなかった。

そのほとんどがといっていいくらい,とりあげられていなかった。だが最近になってようやく,『原発会計』(という学域はまだできていないが)において,とくにその重要なひとつの分野となるはずの「廃炉会計に相当する理論領域」が生まれている。

アマゾン通販の宣伝を借りてその該当する書物を紹介しておきたい。なおこの2著の発行年は上が2022年,下が2016年である。

思うに,こうした,会計学分野における原発・原子力関連での研究領域がの生成は,当然のなりゆきであったとはいえ,いままでほとんどそれも単著としての研究成果が公刊されていなかった。この事実は不思議である。

いずれにせよ,会計学者金森絵里によるこの開拓的な著作しかまだ与えられていないものの,この問題領域の具体的な生成が “ごく最近であった” という事実は,本ブログ筆者の立場からすれば愕然とさせられた。

〔記事に戻る→〕 この私〔記者〕のインタビューは2002年11月1日の毎日新聞朝刊1面と経済面に載った。反響は大きかった。

六ケ所村で1993年に着工し,当初は1997年に完成予定だった再処理工場はトラブル続きで現在も完成していない。当時は,2003年6月に劣化ウラン,2004年7月には本物の使用済み核燃料を使った試験が始まる予定だった。

当時から再処理工場の建設は難航し,劣化ウランなどを使った試験の前に再処理から撤退すべきだという議論が電力業界でもあった。劣化ウランなどを使用してしまえば,施設が放射性物質で汚染されるため,その前に撤退した方が得策という考えだった。勝俣氏がそんな問題意識をもっていたのは間違いなかった。

その後,私はもっと勝俣氏の原発に対する本音を聞きたいと思い,夜間に東京都内の自宅を何度も訪れた。当時,勝俣氏は原発についてなんと語ったか。その後,原発事故の当事者となる勝俣氏とのやり取りを次回お伝えする。(勝俣記事・引用終わり)

最後に書かれていた「次回」の記事は,毎日新聞『経済プレミア』としては,つぎに掲載されている。有料記事なので毎日新聞の購読者でないと閲覧できないが,ともかくその所在は紹介してみる。ただ,この記事からは最後部の段落からのみ,次段に引用する。

以下,その引用となる。

東電は原発事故後も新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働をめざしている。地震大国の日本で今後も原発を続けるべきなのか。再処理工場が完成せず,打開策がみつからない核燃料サイクルも早期に撤退すべきではなかったか。

東電は原発専業の日本原子力発電の発電がゼロなのに,毎年550億円の基本料金を支払っている。さらに原電の安全対策の工事費用として,2021年度から3年間で約1400億円を「将来の電力料金」として前払いしている。これは正しい経営判断なのか。

還暦記者の私は長く政府・自民党や電力業界をウオッチングしてきた。地震大国の日本で原発は事故のリスクを消し去れないと元裁判官や専門家が指摘している。高レベル放射性廃棄物の地層処分も適地がないという。そんな原発を推進しなくても,再生可能エネルギーに蓄電池や節電を組み合わせれば,必要な電力は確保できるのではないか。

註記)「〈環境エネルギー最前線〉東電の勝俣元会長に聞きたかった『原発やるべきだったのか』」『経済プレミア』(毎日新聞社)2024年11月12日,https://mainichi.jp/premier/business/articles/20241110/biz/00m/020/006000c

という理解はなにも特別むずかしい展望ではなく

すでに実現しつつある国々がある

前段の引用中で「元裁判官」とは,おそらく樋口英明だと推測される。樋口がいままで公刊してきた著作を,ここで紹介しておく。なお,発行年は,上から2021年,2023年,2024年である。

※-2 老朽原発であってもさらに60年以上の耐用年数(?)を認め稼働させるといった会計原則・会計基準を,完全に無視・破壊した原発観は,非科学性と反安全性に関して問題があり過ぎ,その《悪魔の火》恐れをしらぬ原発推進派の「安全技術思想の完全なる不在」は,今後に向けて不吉な事態を予見させる

1)この※-2の記事を取り上げての議論に入る前に,つぎのような関連する議論をしておきたい。

東電の歴代社長のうち木川田一隆という人物がいた(生死年,1899年8月23日- 1977年3月4日)。木川田は,1950年代から1960年代にかけて活躍した日本の実業家であった。東京電力社長を務め,経済同友会代表幹事もこなしていた。関連する期日は,本ブログ内における記述して,以下の記事があった。

上の記事のなかで,本ブログ筆者がその木川田一隆について記述した段落から,以下の部分を再度紹介しておく。

1961年2月に東電社長に就任した木川田氏は同8月に,福島県大熊町と双

葉町にまたがる用地を取得する方針を決定した。八巻さんが木川田氏を訪ねたのは,東電が福島第1原発の建設に向け大きくかじを切った時期だった。八巻さんは「木川田さんは最初は原発に反対だったと聞いている」と話す。

『ドキュメント東京電力』〔文春文庫版で2011年再刊〕」を書いたジャーナリストの田原総一朗氏も,木川田氏が当初は原発反対の立場だったと指摘する1人だ。

田原氏はブルームバーグ・ニュースとのインタビューで,「初めのころ,木川田氏は原子力を悪魔だといった。悪魔と手を結ぶんだといった」と語る。田原氏はその木川田氏が原発を自分の故郷にもってきた背景には,なにか問題が起きたときに最終的に民間に付けを回すような官僚や政治家には任 せられないという信念があったとみている。

本ブログ筆者が原発問題の記述になると必らずであったが,《悪魔の火》である原子力の基本特性に一度は言及したいさいには,老朽化した原発に鞭を打つかのようにして50年以上も,さらには60年を越えてまで再稼働させるといった「トンデモ(ない)電源構成論」の中身を,このごろなると本気でいいだした経済産業省資源エネルギー庁の立場は,別の意味で「安全神話の復活論者たち」の巣窟が再建されたがごとき風景になっている。

原子力村全体の体制的な立場・利害としては,国家じだいの原子力政策が原発だけでなく核武装問題にまで即時的に関連させられている事情もあってだが,けっして現状のごとき電源構成から原子力の比率部分を下げようとはしていない。だから,今後に向けてそれをなんとか「20~22%」まで引き上げておく意向は,絶対に撤回しないつもりである。

つぎに参照する画像資料は,経済産業省資源エネルギー庁が,東電福島第1原発事故以降も「一貫してかかげてきた目標の電源構成比率」を示してあった図表である。これからも,なにがなんでも原発だけは「20~22%」にまで上げるぞ,という意思だけは,よく伝わってくる。

AI需要としての電力は実際にどの程度になるのかという問題以前のもの

つぎの日経記事の当該資料は電力供給の電源構成比率しか示していない

原発も火力の一種であるが非常なる特殊な電源

以上,この※-2においては中途の話題として言及していた段階であったが,NHKが報道した最新の「電源構成比率」は,つぎのような図解をもって説明されていた。

なかでも再生可能エネルギーの比率は

以前の「22~24%」から「36~38%」にまで

上げざるをえなくなっている

ここではつぎの日経記事も参照していうが

日本でも一部これに似た現象がすでに5~6年前から発生しており

欧米では早くからこのように「モッタイナイ」電力発電事情が

すでに存在しているなかで

それでもAIによる電力需要に不足だとかなんとか

妙に強調されるところが

ウサン臭い

「原発何基分」という表記がなされるが

原発1基の尺度を物差しに常用する原子力イデオロギーは

お仕着せの腐臭を紛々とさせてきた

2)この※-2で取り上げる記事はつぎの「関西電力・高浜1号機 運転50年 放射線浴び続け 設備劣化懸念」『毎日新聞』2024年11月15日朝刊である。

設備管理面においてはなににでも経年劣化は生じるものだが

原発に限ってはそうではないかようにあつかわれるという

摩訶不思議

この記事からは,問題になる段落・部分を書き出しておく。

「放射線を浴び続けたコンクリートなどは,中性子の影響でもろくなることがしられている。原子炉など交換できない設備の耐久性は,運転期間が長くなるほど低くなる」

補注)すなわち,この指摘にすなおにしたがえば,原発の運転期間を,実質で60年以上にまで延長させるという発想は,科学技術の観点からは反動どころか「非科学的」かつ「反安全の立場」を平然と宣言したも同然である。

引用に戻る。

「原発内のプールに保管されたままとなっている使用済み核燃料の処理は,見通しがついていない。運転するほど保管量が増えるが,関電によると,使用済み核燃料プールは10月末時点で87%が埋まっていて,あと3年余りで満杯になると試算されている」

以上の実情に対しては, 「高浜1号機,稼働50年 賛否も『安全重視』一致 『先行例』に期待 / 専門家は警鐘」『毎日新聞』2024年11月15日(地方版 福井)という記事のなかに登場していた,

「原発の老朽化に詳しい原子力資料情報室の上沢千尋さんは,『50年超運転はただでさえ隣り合わせの危険をさらに大きくするもので,無駄なチャレンジに公衆を巻き込むべきではない』ときびしく指摘する」

「そのうえで,『市民もトラブルなどの情報に,危険の芽が隠れていないか,いっそう目を光らせなければならない。原子炉内のデータや,運転記録などは市民もいつでも入手できるようにすべきだ』と透明性の向上を求めた」

「さらに『現状は,どうやって廃炉時期を判断するか決めないまま運転が延びており,このままでは事故が起きるまで運転が続きかねない』とも警鐘を鳴らした」(引用終わり)

以上に紹介した『毎日新聞』のこの記事は,前の段落で触れられていたがつぎのようなトンデモ(ない)発想にもとづく,つまり,工学的な原理に忠実にしたがわねばならない思考方式・管理方法など,完全にないがしろにしていながら,それでいてまったく恥じない「原子力村側の支離滅裂な原発の無謀な活用方法」を,みずから説明している。

国は昨〔2023〕年5月に「GX(グリーントランスフォーメーション)脱炭素電源法」を制定。トラブルなどによる停止期間を,運転期間の上限とされてきた60年に上乗せするルールが決定した。〔関電・高浜〕1号機は,この最初の適用例になる可能性がある。

関電・高浜1号機のあつかい

なぜ,前後してトンデモ(ない)「原発の耐用年数の延長」を,日本政府経済産業省資源エネルギー庁が決定していたか,これついてのくわしい批判的な討議は,だいぶ字数を費やして説明することになりそうなので,

そして,本日の記述は1万字近くになっている事情も顧慮し,ひとまずここで終わりにし,あとの論及は続編となる「本稿(後編)」にゆずりたい。

その後編での議論の焦点は「耐用年数を積算する方法」にある。未稼働であった原発の期間そのものを,いちいち耐用年数から除外するなどといった意見が,しかも実際にまかり通ってしまったというのは,設備管理の基本原理に照らして,完全に間違いというかおおきく脱線した,手前味噌もいいところの判断であった。

「本稿(後編)」は,そのあたりの論点をめぐり集中的に議論する予定である。

----------------------------------

【付記】 本稿の続編(後編)は以下である。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------