菅 義偉首相(2020年当時)が学術会議新会員6名を拒否した問題(2)

※-1「本稿(2)」の本論的記述に入る前提として関連させる議論

本日に「本稿(2)」を記述するに当たっては,いまから約四半世紀前,1990年に公刊されていた本,2冊を紹介してみたい。【参考文献の紹介:アマゾン通販】の広告を借りて情報を提示しておく。

付記)「本稿(1)」のリンク先・住所はこれ( ↓ )である。できればこちらをさきに読んでほしく希望したい。

⇒ https://note.com/brainy_turntable/n/na072735b08ff

なお山本 肇は,3年後の1993年にもこの本を刊行していた。

西丸震哉の本については「トンデモ本」だという,アマゾンのブックレビューで,感想をのべた読者がいたがこれは浅読みであって,まともに読解力のある人であれば,つぎのようにその感想を書くはずである。こちらがしごく妥当な解釈であった。2024年の現在になってみれば,いまから20年前のこの感想が的確に問題のありかを理解していた。

NIGHT WALKER@NOBODY FREAK

5つ星のうち 5.0 現代社会の事象から真理を洞察する

--2004年3月18日に日本でレビュー済み--

やはり本書の著者,西丸震哉氏の日本人への警鐘は真理をとらえていた,今後,日本社会は長寿国家から世代を重ねるごとに劇的に加速度的速さで短命社会,短寿国家となるだろう,そう遠くない将来に日本人41歳寿命説は現実として起こりうるだろう,

なざ〔ぜ〕ならば,現代の日本人の食生活の崩壊によってそれは必然の帰結といえる,日本古来の日本食・和食による粗食生活の大切さを認識している人は圧倒的に少数である,最近では手軽さが受けてビタミン剤や栄養剤が日本人に人気だが,それはとんでもない愚行である,

かえって特定のビタミンや栄養の過剰摂取によって体調や健康を損なう危険性がある,人間に必要な必須ミネラルやビタミンは日々の食生活から摂取するのが基本である,ファーストフードやコンビニ食が普通の若者世代には特に短命傾向が世代的に顕著であろう,

かつて,水野南北はいった,食は人生を左右すると,まさに食は人の寿命を決定付けると感じた,時代に警鐘を鳴らした慧眼書です

そして,10年前の『日本経済新聞』夕刊コラム「十字路」には,2022年の世界における平均寿命順位で,日本はなお第1位に着けていたゆえ,この西丸震哉の警告そのものは当たっていなかったけれども,ここに説明されている食生活の質的水準に関しては「重大な警告」とみなし,すなおに受けとるべき内容があった。

コンビニで販売されている弁当やおにぎり,サンドウィッチなど,そのほかいろいろな加工食品を買って食するさいは,「添加物の種類が少ないものを選ぶ」ことが必要だと注意されている。スーパーでも同様であるが,とはいっても,われわれの側でできる対応としては,つぎの3点しかない。

▼-1「できるだけ添加物の種類が少ないものを選ぶ」 というのは加工食品は,長期保存したり味や色をととのえたりするために,さまざまな添加物が含まれているものが多いからである。

▼-2「加工度合いの低いものを選ぶ」 加工食品のそのは加工度合いが高いほど添加物や調味料が多く含まれている可能性がある。したがって原則としては「時間に余裕があるときは,麺のみを購入して具材は自炊するのが好ましい」

▼-3「砂糖や人工甘味料が多く入っているものは避ける」 原材料表示を確認し,砂糖や人工甘味料(アスパルテーム,アセスルファムKなど)が多く入っているものは避ける。砂糖は使われていなくとも,ぶどう糖や果糖,乳糖が含まれている場合もある。

要は,加工食品は誰もがおいしく感じられるように,甘味料や添加物が多く使われている。加工食品に頼りすぎると,糖分や塩分を過剰摂取してしまう可能性があるので注意したい。

本稿の筆者は,以上のごとき加工食品の注意事項については,家庭のなかで相当に留意しており,このような食の安全面に関しては神経をかなり使っている。コンビニで,ごくたまに買う食品の加工食品に必らず表示されているが,その成分となって使用されている材料の説明を,実際に読んでみると,もうこれだけで気持ち悪くなりそうになる時がある。

なお,前段の枠内に出ていたアセスルファムKは,アメリカでは一時期使用禁止になっていた由。

食品の安全面に関して「日本人の平均寿命との相関関係」を,本格的に研究した報告があるかどうかしらない。もういいかげん,この種の研究が公表されてもいいころだと思いたいが,食品科学の研究従事者は以上のごとき問題をどのように理解しているのか?

日本の場合,戦争中の出来事として日本酒に関しては,このような歴史が記録されていた。

以上の議論は「人間の寿命」に関してもっとも基本的な要因となる食の問題に触れてみた。菅 義偉による学術会議問題,つまり,その新会員の選出を政府側の立場から従前にはなかった対応としてだが,特定した6名の学究を排除するという暴挙を犯した,菅 義偉という当時の「首相の問題」も,実は,人間の寿命にも関連する采配をおこなってきた。

本稿の記述とは一見,まったく関係がないかのような以上の話題であったが,一国の最高指導者の「世界観・価値観」が,その国の国民生活全般に対して大きな影響を与える事実を思えば,菅 義偉の場合,教育政策の領域においては「給付型奨学金」の拡大・充実に不熱心である立場を採っていた点に鑑みても,この人に教育問題を語らせる(とはいってもこの種の発言は彼にはほとんどなかったのだが)ことは期待薄であった。

商品添加物の問題には,人間の寿命にもろに関係する重要な科学的課題があるゆえ,平均寿命が日本ではまだ世界1だといって,いつまでも自慢していられるわけではない。

つぎに,合計特殊出生率の問題をもちだし,議論をつづけたい。

これから加速していくほかない

前例としては韓国(2023年で0.72まで低下)など

東アジア諸国にすでにあった

現状のこの国は「長寿社会と少子社会が混融した人口構成」になっているゆえ,この構成の特徴からして国力の基本要因である労働力人口比率の顕著な減少傾向は,抜本対策が早急に立案・実行される必要を迫っていたはずだが,

安倍晋三の2010年代から菅 義偉を経て岸田文雄の政権まですべて,この「パー券裏金」的な金権体質しか “確たる特性” を発揚できないまま,2024年のいままでズルズルと,つまり「亡国に向かうだけ」の政権維持だけを目的にしたごとき執権が継続してきた。

【参考記事】-『日本経済新聞』2012年のコラム記事-

この種の主張が繰り返えされるばかりであった

そして,いまの首相岸田は〈そのなれのはて〉にまで到達しえた「丸出だめ夫」君同然の,それも本当に不思議な無能力の持主としての「世襲3代目の政治屋」であった。この人物が属する執権党を政治の舞台から追放できないかぎり,また有権者たちの政治意識の低さに変わりがないかぎり,この国の没落過程はすでに,目前にはっきりと展望できている。

前段で触れた日本酒の戦前・戦後史への変遷に関した記事は,たまたま本ブログ筆者の大学院時代の指導教授が,日本酒をめぐるその時代の推移を実体験してきており,その体験談--地元の県で「造り酒屋から品評に出される」日本酒の審査に当たった経験など--を聞かされた記憶を思いださせた。

ちなみに,以前から輸入モノの葡萄酒(ワイン)が大量に日本には流入しているが,それらの商品(日本産のワインも同じだが)には酸化防止剤が添加されているのを観るたびに,なにか飲む気を削がれないわけではない。

ところが,酒(アルコール飲料そのもの)については,つい最近まで「少量の飲酒は百薬の長」だ,その「適量の酒はどんな良薬よりも効果がある」というふうに,お酒を賛美する文句が長い間となえられてきた。ところが,これは間違いであって,どんなに少ない飲酒でも害であることに変わりはないという「決定的な医学判断」に変わっていた。

さきほどは,キリンホールディングスのホームページを参照して引用してみたが,ビールの販売実績ではかつて長い期間,第1位の地位を維持してきたもあるキリンという会社にとっては,たいそう経営がむずかしい時代になっている。

それでも,ビールそのものの売り上げは最近,盛りかえしているという報道もあった。

以上の記述は,なんとか,次項の経営学的な話題に入るための企業経営の問題にも触れることができたので,次項の記述に移りたい。

※-2 対岸の火事ではない戦争責任「問題史」

日本の経営学界も同じ経緯をたどってきた〔というのは本稿(1)でドイツの事情を説明してあったので,このように語りはじめている〕。戦争責任の問題を学会〔学界〕の次元から発するかたちで初めて明確に言及したのは,日本経営学会理事長海道 進(当時,神戸大学教授)であった。

1987年9月に公刊された日本経営学会編,日本経営学会六十周年記念特集『情報化の進展と企業経営〔経営学論集第57巻〕』(千倉書房,昭和62年)の「編集後記」において海道理事長は,戦時期日本の経営学をこう回顧していた。

1930年代には東西よりなしくずしに戦争の段階に入り,経営学者の中からも多くの戦争協力者を出したことは周知の事実であります。戦後もその反省もあり,弾圧されていた批判的経営学が開花・発展したことは,理由のないことではありません。

いま六十年の歴史を回顧いたしますと,一つの歴史的教訓が与えられます。それは,若い世代の人々が,戦時中の多くの経営学者が犯した戦争協力への誤りを再び犯さないことであります。

経営学は,六十年の歴史の間に侵略戦争と搾取への協力,狭隘な国家主義と凶暴なファシズムへの協力,経営共同体のドイツナチズムへの傾斜など,恥ずべき道程を辿りました。

経営学は,再びこの過った道を繰り返すべきではありません。先人の愚行の轍を踏むべきではありません(344頁,344-345頁)。

海道 進理事長は,2年後に公刊された日本経営学会編『産業構造の転換と企業経営〔経営学論集第59巻〕』(千倉書房,昭和64年)の「編集後記」でも,重ねてこのように回顧していた。

15年戦争中,日本が敗北することを公にすれば,非国民として差別され国賊の悪名をうけることは必定でした。ところが国賊の方が真理を洞察し,逆に戦争協力者の方が愛国者の顔をして実際には国を誤らせた非国民でありました。経営学者の99%がこの誤った道を歩いたという苦い歴史的経験があります。

弾圧された学者の方が真理を把握しており,時流に迎合した学者の方が誤りを犯し,現象の本質を把握しえず,似而非学者あったわけでした。現在の経営学者に対して,この過去の経験は貴重な教訓を与えています(317-318頁)。

戦時体制期〔昭和12年7月~20年8月〕において,全体主義的兵営国家に成長した大日本帝国が強引にすすめてきた「東亜新秩序→東亜共栄圏」への侵略戦争を,日本の経営学者たちも社会科学の立場からすすんで支持する国家思想を昂揚させ,そのための経営理論を銘々が具体的に開陳していた。

敗戦後,日本におけるマルクス主義経営学陣営の泰斗の1人と尊敬され,また所属する大学・学部において多くのマルキスト経営学者を育成したある経営学者がいる。

しかし彼は,戦時体制期においてたしかに,国家の侵略路線に対して水先案内人の役目を果たす研究経歴を記録していた。戦争の時代にあっては彼もまた,戦争協力者の「その99%」のほうに収まる学究であった。

その氏名は明治大学(当時の商学部教授)の佐々木吉郎。

その残痕すらかがえない

途絶したのか潜伏したのかわからぬが

完全に消えてしまったかのごとき様相になっている

1980年ころより,日本の経営学者たちのそうした「戦争中の論説=事実」を追及・解明・批判してきたある〔前段の佐々木吉郎の世代からみると〕「次世代の経営学者」がいる。彼の場合は2000年に,前段に指摘した「このマルクス主義経営学者」の「戦争協力の事実」に論及のある著作を公表していた。ところが,この著作は初版が売り切れると,当人に対してなんの断わりもなく,出版社が勝手に絶版していた。

補注)この絶版の件は,その出版社が佐々木吉郎が所属していた明治大学関係者に対する “忖度でもした” からか,とでも勘ぐってみる余地もあった。

出版界の常識では,たとえば品切れになった本が出たときは,売行きなどを勘案してこれを重刷するかそれとも絶版にするかは,著者への連絡・了承がある。にもかかわらず,この手順は無視されていたというのである。そこには,第3者からなにか「お節介=圧力のようなもの」が介在していたと推測されても,あながち想像のしすぎとはいえない。

※-3 論争とは縁のうすい日本の経営学界

日本の経営学界でも論争そのものがなかったわけではない。高名な教授たちのあいだで,それぞれ自説理論に立脚しながら白熱した議論を,批判的な交流の形式をとって起こしたことも,ないわけではないのである。

しかし,その論争の経過をよく観察していると,当事者が事後において自説理論をより発展させえたとか,いわゆる弁証法的に相互の理解が高まったとかという成果が生まれることは,あまりみかけなかった。

日本の経営学者間における論争の場合,どちらかといえば双方が「ケンカ別れ」してしまい,「たがいに悪感情を残す」だけの結末に終わりやすい。かつて,ヨーロッパの男どもが血気盛んなあまりおこなった「決闘」は,下手をするとどちらかが生命を落とすときもあったけれども,これに比べれば,日本の経営学者における「学問論争」など,きわめて温和に映る仕事であった。

ところが,日本の学者先生・研究者にあってはだいたい,論争するとすぐにその相手とは仲違いする末路が待ちうけていた。

もっとも,たとえば,奥村 宏「法人資本主義論」と西山忠範「企業支配構造論」とが奥村 宏画像交わしてきた〈相互の論争〉をみると,さんざんにおこなわれてきた両者間の徹底的な批判的対話をとおして,そのたびごと両者は研究者としていっそう仲良くなっていく関係を構築できたという。しかし,これは例外的な事例かもしれなかった。

その「奥村と西山とが論客的に親しくなれた関係」は,日本経営学における事例として,ごくまれな部類であった。ふつうは論争などしかけると,このしかけたほうがけっこう悪者扱いされるのが相場であった。

前段に氏名の出た岩田龍子教授〔名を〈りゅうし〉と読む「男性」〕は,かつて神戸大学経営学部の占部都美教授を領袖とする研究者集団と,しばらく「日本的経営」の問題で論争をしていた間柄であった。だが,あるとき突然「先方」から,岩田龍子を相手としない,今後はいっさい議論=論争に応じないと宣言されたそうである。

この話は,岩田龍子教授〔1934年愛知県生まれ,2浪して東京大学経済学部に入学,1959年卒業,武蔵大学・国際大学・九州大学を経て,日本福祉大学教授など歴任〕から直接聞けた話である。

いまからずいぶん昔の出来事であるが,議論・批判のやりとりをどこまでも継続する覚悟のあった岩田教授に対して,論争に嫌気を差した神戸側の研究集団〔のセコンド役〕がまさかタオルを投げたわけでもあるまいに,徹底すべき学問の相互交流を途中で打ち切っていた。

というしだいで,日本の経営学界に限定しての話であるけれども,論争を契機に相互の経営理論の立場を高め,それによる現実認識も深めるための可能性を,わざわざ狭めたり矯めたりしている反応ならば,しばしば起きていた。

なお,占部都美『日本的経営の進化』(中央経済社,昭和59年)は,論争相手である岩田龍子の論調を「主観的観念論」と切り捨てていた(15頁以下参照)。

補注)そういえば思いだしたが,本ブログ筆者に対しても「主観論ウンヌン」と,一言だけでもって断罪的に裁こうとしていた元国家官僚の御仁がいたが,あまりにもその程度の低い発言の仕方,いいかえれば説明などいっさいなしに相手をけなす話法には,ただ大人げなさを感得するだけであった。

ところでその御仁は,最近たいそう流行っているけれども,概念設定の方法については基本的な誤りを犯していた「メンバーシップ型」と「ジョブ型」という日本企業における雇用の分類,つまり,学問的な類型論としては脱線した提案をおこなった人物である。本ブログ内では別稿において,この2つの概念を批判的に考察している。

※-4 筆者のある体験

最近における筆者の体験を話そう。経営財務論を専攻する高齢のある経営学者が,西田幾多郎流の行為的主体存在論的哲学「論」を武器に使い,これを自説の基礎理論に導入する方法を唱えて専門書を書いた。

補注)ここで「最近」といってはいるが,2006年時点にまでさかのぼる話題(記述)であったので,一言断わっておく。

筆者はその著作に対して「西田哲学の不勉強」,いいかえれば,彼自身が学部時代および大学院時代に師事した2人の恩師の経営学説を媒介に,「西田哲学もどき」の経営行為的主体存在論を,自著に創造的(!?)にとりこんだとする「企画の不徹底・不全ぶり」を詳細に分析し,さらに基本から批判もくわえてみた。

それからもうだいぶ時が経過しているが,彼からはなにも返事をもらえぬままであった。論文の「抜刷」=批判をもらったとこれだけでもいいから,ハガキでも書いてやり返事(メールの住所が分かればこちらで通信してもより)くらい出すのが最低限の礼儀だと思いたかった。

だが,その後,ウントモ・スントモなく,なんら応答はない。もっとも,返事を出す出さないは,まったく当人の自由であり,こちらが要求する性質のものではないが。

要は,西田哲学じたいに関する彼の研究は,その「イロハ」に相当する〈とっかかりの序論的な勉強〉さえ,ろくになされていなかった。それでいて,行為的主体存在論にもとづく「経営財務本質論」が仰々しく展示されていた。

あえてはっきりいわせてもらうと,自身がろくに勉強していない論点は,文字(活字)にして公表してはいけない。この点は学究である者の立場としては基本原則「以前の初歩的な作法」というか「注意事項」であった。

西田哲学に関する研究そのものは大昔より,その専門分野においてからして非常に盛んになされている。そして,その研究成果も数多く公表されている。ただし,日本哲学史・思想史・精神史における研究の展開としてのそれである。

それにしても,そうした関連する学界事情,こちらの研究動向における基礎的な素養すら備えていない状態で,経営財務論の基礎理論に西田哲学を導入する企図を抱いたわけではあるまい。それとも,これから西田哲学を入門編から勉強しなおしますとでもいうのか?

さらにいわせてもらうと,あの偉大なるマックス・ウェーバーの社会科学論に匹敵する経営学論を構想・展開した日本の経営学者がいると〔それも〈恩師〉の学説理論のことを讃頌して〕,大いに高唱した経営学者も登場していた。

本ブログの筆者は,その買いかぶりブリには,ホトホト呆れはてた。だが,ひとまず批判論文を執筆して,当人に送ってあった。その後,半年以上(ここでも,旧・々・々ブログ〔2006年中〕の時間にまで戻ったかたちで,とりあえずそのまま書いているが)が経ったが,こちらもなんの音沙汰なしである。

「のれんに腕押し」だったのか,それとも当方の勝手な期待であったのか虫するしか対応のしようがなかったのか,いずれにせよ詮ない業であった。

本ブログ筆者の放った批判の内容が全面的に的外れだというならば,無視してもらって当然であった。しかし,自説の主唱が真っ向から否定されてもこれを黙視するのであれば,これは黙認に等しい応答であった。いわば,無応答の是認的な応答とでもみなせた。

※-5 ナチス御用達のゴットル経済学を21世紀にもちだした迂闊

明治大学で経営哲学を講じたある教授(2017年3月定年・退職)は,2004年に公表した主著のなかで,ナチス時代のドイツ経済学界を風靡したゴットル理論にすっかり魅入られたのか,ゴットル流「生活経済学」の理想と目標が,今日における経済社会を考察するための経営哲学「論」として,大いに有用・有益であると〔勘違いであればよかったのだが,まったくそうではなく〕真剣に提唱した。

本ブログの筆者は,ゴットル理論を「今日的に読みこんだ」とはとうてい思えないその教授の提唱に,本当にビックリ仰天した。いくらなんでもそれはひどく浅薄な,ゴットル経済学の単なる「借用的な解釈」,しかも消化不良というにはあまりにも浅薄に過ぎた立論ぶりであった。

もちろん,この先生に対しても批判論文を書いて差しあげ,謹呈した。さらに前後して,筆者以外にも何名かの同学からは,その教授の著書に対しては,その「根幹の思考方法に触れる批評」が寄せられていた。

その先生,筆者が繰りだした数度の批判に対しては,これに反論する論稿をある学会の研究雑誌に寄稿した。ありがたいことであった。だが,ただし,残念ながら〈論争の体〉をなすまでには至らなかった。筆者からの再批判「論文」も間を置かず,つづけて,同誌次号に掲載してもらっている。

いずれにしても,両者の議論は噛み合うことにならなかった。なぜか,それは「論争次元において議論する」ことを可能にする基礎研究を,いずれかが「怠ってきた」からである。恐らく彼は,つぎに記述するごとき「ゴットル理解」をしらない。

安井琢磨『経済学とその周辺』(木鐸社,1979年)は,戦争中にゴットル経済学にすり寄り,心酔したかのようにこの学説理論をとり入れ,打ち上げ,議論していた社会科学者たちの様子を,こう描写していた。これはものすごい,「批判とはいえない,それ以前の非難(罵倒)」であった。

ゴットルの吐いた嘔吐をついばむ鴉〔からす〕どもが続出して虚痴〔こけ〕の一つ覚えのように構成体という言葉をくり返し,かつてマルクスの1ページも読んだはずのものですら「欲求と調達の持続的調和」などということを勿体らしく空念仏のように唱えた1時期がわが国にあったということは,思い出してもあまり感心できない事実であった(172頁。〔 〕内補足は筆者)。

明治大学で経営哲学の講義を担当してきたその先生,この程度の経済学・経営学などの領域に関連していたはずの予備知識すら,そもそも初歩の初歩から皆目もちあわせていなかった。

本(旧・々・々からの)ブログは,ゴットル経済学についての批判点について,すでになんどか記述してきた。前段のその先生は,ゴットルを自説の基盤=核心に摂取するに当たり,先行する関連研究業績の精査・摂取をまっとうにおこなったとは思えなかった。

それだけでない。ドイツ語の原書講読はドイツ語が読めなければもちろん無理であり,またゴットルの浩瀚な著作を一読するのは,ドイツ語を読める経営学者でも一苦労であるので,せめて,日本語訳のあるゴットルの著作および日本人学者によるゴットルの研究書は,できうるかぎり当たって,すべて通読しておくべきだった。

ところが,その基礎的な準備作業は従前になされていなかった。この点は,彼の主著巻末の参考文献に挙げた著作一覧を観ても,事実に対する指摘としてできる。

となれば,大学の教授の肩書をぶら下げながら,いったいなにを勉強していたのかと,苦言の一言くらい発声してみたくもなる。しかも,その小言でなされていた批判がさらに,学問的な次元において拡声されて発信されることなれば,当然のこと,彼の主著の理論構成に起因するほかない〈基本的な脆弱姓〉にまで届くゆえ,これを批判の俎上に載せるほかなくなる。

もっとも,ドイツの経済学界側にも勉強不足の社会科学者はいた。筆者が以前,神戸大学から借りて読んだ Ulrich Chiwitt,Wirtschaft und Leben : eine philosophische Analyse der Wirtschaftslehre Friedrich von Gottl-Ottlilienfelds,Essen : Blaue Eule, 2000〔日本語に訳すと,題名は『経済と生活-フリードリッヒ・フォン・ゴットル ‐ オットリリエンフェルト経済学の哲学的分析-』〕には,ウンザリさせられた。

この著作の内容は,ゴットル(Gottl-Ottlilienfeld という姓を “ゴットル” と略称)の,単なる「現代・今日的な祖述」になっていた。ナチスとの深い思想史的連関を有するゴットル理論の基本問題など,どこかに棄てさっていたか,あるいは初めから自身の目をそらした本である。

※-6 歴史は繰りかえされるのか? -賢明ではなく愚昧だったのか-

1)あの暗黒の時代,戦時体制期〔1937年7月~1945年8月〕が,21世紀のいまにも復活するのか?

誰でもみな,戦争責任みたいにドロドロした嫌な論点には近づきたくない。みたくもない。それだけのこと・・・。しかし,それではたして,学問・理論のこれからの発展・成長が望めるのか?

過去の失敗に学ばないで済ませられたとしても,なにか大事な学問の任務を忘れていないか? 当面は「失敗は成功のもと」といいわけしておくのもいいではないか。

過去にきちんと学べたのであれば,ナチスの賛頌を意味する理論を使いまわし,それも日本の経営学者がよりによってだが,「経営理論」として発想することはありえないはずだ,と思いたかった。

たとえ,それを使うにしても,徹底的に研究しつくし,完全に別物になるまで換骨奪胎したとみなせる状態まで,独自に処理・加工・精練したうえで,21世紀用の経営学の理論内容として利用すべきであった。

補注)前段で言及した明治大学で経営哲学という科目を講義していた先生は,本ブログ筆者が真っ向から批判をくわえた「ゴットル的な素材を応用したつもりの部分」を,あるシンポジウムで研究発表した段になっては,いっさい口にすることさえなかった。

彼は,本ブログ筆者からそのゴットル的な素性を徹底的に批判されていたために,せっかくの研究発表のための「晴れの舞台」であったにもかかわらず,自著(新著)の内容構成にあって,「必要不可欠に有機的に関連していたはずのそのゴットル的に基本の素材」に,一言も触れえない講話にならざるをえなかった。

思えば気の毒であった。だが,学問研究のありようとしてその問題点について回顧してみるに,残念ながらその後も,なにも決着はついていなかった。

もしも,彼のほうで本ブログ筆者の批判を受け入れるほかなかったとしたら,当該の自著は絶版処分にする必要があったかもしれない。だが,もちろんそのような次元の問題にはなっていなかった。

最近の日本が露悪させつつある政治情勢を直視すればよい。元首相だった安倍晋三は「〈戦後レジーム〉を否定し,脱却する」のだといいつのっていたものの,実は,その「戦後レジーム」のなかにどっぷり漬かっていながらの「反民主主義的な政治信条の持主」であった。

第2次政権の時期まで,それはもうとても得意になって日本の政治をぶち壊してきた安倍晋三は,2020年9月16日に首相を辞めた。彼は「歴代首相として最長の任期」をまっとうできた。けれども,同時にまた「最悪の首相」であったとの定評も残した。それも憲政史上,最長の首相就任期間を誇れる人物として,であった。

安倍晋三の残した問題は引きつづきそのまま,前首相の菅 義偉と現首相の岸田文雄に継承された。当然,日本の政治はますます悪化の症状を深めていくほかなかった。すなわち,国民たちの立場・利害にとってみれば「一難去ってまた一難」である政治経済のあり方を,確実に持続的に発展させてきた自民党政権が存在しつづけてきた。

前段の論及において,経営学者の海道 進が1980年代後半に指摘した「戦争と学問の間柄」の問題がまたもや,現在の時代のなかで噴流しだしている。このような時代状況のなかでは,経営学という学問も,先祖還りしないという絶対の保証が担保されていない。

補注)すでに断わりを入れてあったが,この「本稿(2)」で記述してきた文章は「2016年3月2日に更新された旧ブログでの記述」が主軸を構成していた。時間の前後関係について,あえて注意を喚起してほしいと思い,この一言を挿入しておく。

ところで,前段に登場させた海道 進の指摘によれば,戦争中は「99%の経営学者」が戦争協力の立場を採った,そうでなかった経営学者は1%であった(「本稿(1)」で言及)。といわれたからには,いまの経営学者はあらかじめ,その「1%の率」を少しでも引き上げるための「心の準備」だけは,最低限しておくべきか?

「各自」が99%の経営学者になりそうかどうかについては,戦前における日本経営学史の諸様相・諸局面をひととおり観察すれば,その判断をするための手がかりがみつかるかもしれない。なにせ「99%対1%という話題」である。いざとなって,この多数の99%に〈転ぶ〉人間は,昔はやった標語でいえば,まさに「赤信号みんなで渡れば怖くない」の部類に属する。

戦前風のものであっても,できるかぎり「民主主義の立場を尊重し,大切に護ろうとする経営学者の立場」が,時代の流れになかで生起している状況の変化に即して,いつの間にかおかしな方途にずれていき,ファシズムに同調していった事例は,戦前から戦中の経営学「発達」史を回顧すれば,いくらでも存在した。というかそれが絶対的な多数派であった。前段で海道 進が指摘してとおりに……。

2)ヒトラーには比較すべくもないが,安倍晋三と菅 義偉のファシズム志向に偽りはなしであったし,岸田文雄はその蛇尾に相当した部分で,いわばそのオマケみたいな「世襲3代目の政治屋」であった。要はこの人たちは日本の政治をぶち壊してきた。

当時(かつての戦争の時代)における学史的な展開の模様を直視したくなかった経営学者,というよりは,その歴史のなかに残された軌跡を振り返りたくなかった彼らならば,むろん大勢いた。

しかし,彼らが戦時下の全体主義国家体制に対して,理論翼賛のための学問営為を果たしてきた事実は,当時,実際に彼らが数多く公刊してきた書物に書きこまれている。

いまさら,その事実に隠し立てなどできないりっぱな「過去の業績」が,これはこれなりに正真正銘の「学問史として蓄積されてきた」。国会図書館を初めに,全国のとくに各大学付属図書館には,彼らの著作がたくさん所蔵されている。

国家全体主義に脳細胞が幼児期から凝りかたまっていた安倍晋三と,頑迷一路しか備えしかもともとなかった菅 義偉のような政治家の立場は,2015年5月ころにすでに,文部科学省が告白していたごとき「文系の学部・学科不要論」にも明白に反映されていた。

この不要論は,その後大学側から強い反発・批判を受けたため,ひとまず撤回を余儀なくされていた。社会科学や人文科学は要らない,理系の学問だけあればいいという単純・明快であるが,これは,きわめて愚劣・蒙昧であって,もとより非科学的かつ反学問的な発想であった。

その無教養ぶりというか貧弱だというにしても,極端に殺伐とした彼らの学問観は,自国の科学技術を生き埋めにさせかねないほど低劣かつ悪質でしかなかった。

補注)本日のこの記述ではすでに言及した点であるが,2020年10月に突如浮上した問題,つまり学術会議に対する不当な干渉,ならびにその新会員の任命拒否の問題などは,早くは「2015年5月」に開始されていた「文系の学部・学科不要論」において,すでにその兆候が出はじめていたのである。

ファシズム信奉者は,体制・支配者側に刃向かうような批判者・反対者を輩出させる可能性の高い学問諸領域は,初めからいっさい要らないものと考えている。この思考方式こそがまさしく,ファシスト脳の持主たちであれば固有なものでありえた。

ナチス・ヒトラーが政権をとってから,ドイツの大学ではユダヤ人教授の追放が本格的にはじめられていた。いまの日本では,文系不要論を唱えられる以前から,大学の学問研究に対する軽視の姿勢(尊敬の欠如)が顕著になっていた。現政権の反知性主義・非学問主義に対しては,経営学を専攻する社会科学者たちも警戒心を怠ってはいけない。

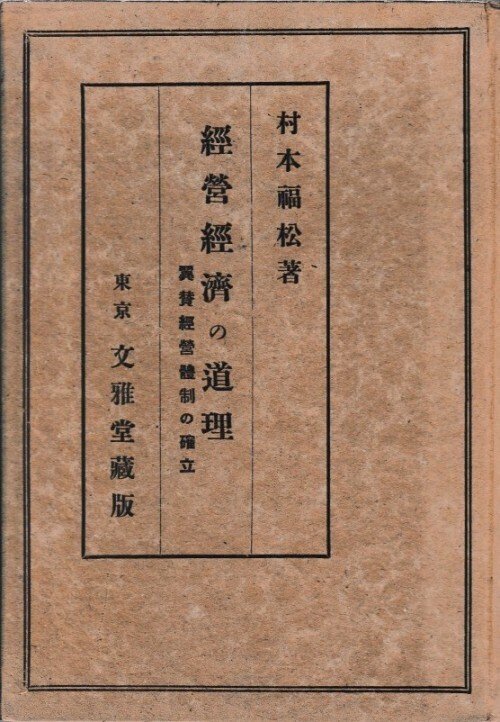

戦時体制期〔昭和12年7月~20年8月〕にあっては,たとえば,村本福松『経営経済の道理-翼賛経営体制の確立-』(文雅堂書店, 昭和17年7月) と題した経営学研究書も公表されていた。読んで字のごとくであったが,いかにものそのとおりの題名であった。

道理という表現は今風に解釈すると

問答無用という意味になる

補注)本(旧)ブログ内における関連の記述があった。2014年3月30日「経営学者村本福松の戦前・戦中・戦後史-その一貫性と断続性-」,副題「戦後における皇国史観の残滓」。

戦時体制期においては,日本学術振興会編『公益性と営利性』(日本評論社, 昭和16年9月)という題名を名乗った著作も公表されていた。安倍晋三や菅 義偉,岸田文雄がめざす改憲は,この「公益性」をてこに使い,国家全体主義に方向づけられている。

それは,民主主義・自由主義・個人主義の否定・破壊を意味し,独裁主義・強権主義・全体主義にしたがう暴力的な政治を基本とする。前段の同書は,経済活動・企業行動に関して,こう記述していた。

基本的には個人が国家の1分子であると云ふ関係は変りない。それと同時に私益は公益に奉仕する限りに於て許されるべきものであることも基本的には変るべきではない。併しどの程度に私益が公認されるかは,その客観的情勢の変化によって変って差し支へないのである(29頁)。

補注)菅 義偉は2020年9月16日,首相になったさい「自助・共助・公助」などと謳う〈自分の標語〉をかかげていた。だが,国家の政策そのものが国民にとってみれば全般的,最終的に「公助」でしかありえないにもかかわらず,自助だ共助だという文句をもちだしては,その「公助」じたいが本来,担当・負担すべき領域を意図的に狭め,無化させようとしてきた。

もしも,安倍晋三と菅 義偉,岸田文雄たいの野望が全面的に実現していくとき,これに呼応する「お調子者の」経営学者が出現しないとは限らない。多分きっと雲霞のごとく,その範疇の経営学者が登場するものと予想しておく。過去の体験に照らせばそう判断することにならざるをえない。

補注)いうまでもなく,安倍晋三⇒菅 義偉であるわけであり,菅は安倍の政治路線を継承とする宣言していたし,岸田文雄はなにも自分の考えがないかのようにして,安倍⇒菅のお尻を追尾する視野しかもちあわせていなかった。情けない連中がつぎつぎ「国家最高指導者」になり上がってきたのだから,この国がよくなるわけなど,どこにもありえなかった。

さて,こういった無教養でガサツである点にしか個性をみいだせなかった日本の首相たちを戴く国家のなかでとなれば,いったい,なんのために「社会科学としての経営学」の研究に従事していたのかと,後世において「基本から問われること」になるかもしれない。

つまり,とても恥ずかしかった学問の営為を,性懲りもなひけらかす連中が,再び,しかも大手を振って斯学界の表大通りを闊歩する状況が「顕現させられる」かもしれない。

ここで,最近になって自民党が示した改憲草案から,つぎの2条に注意しておきたい。公益が実質的に金科玉条になっている。国家全体主義の立場における基本思想,つまり「公益優先の全体精神」が「私益=個人の自由・権利」を徹底的に制限し,生き埋めにしようとしている。

第12条(国民の責務) この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,保持しなければならない。国民は,これを濫用してはならないのであって,自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ,常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し,権利を行使する責務を負う。

第13条(個人の尊重等) すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公益及び公の秩序に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

以上2条は,「国家=全体=独裁」が「国民=個人=自由」を頭から抑えつけたいという願望を,きわめて正直かつ明解に,そして無作法に逆さまに表現していた。日本国憲法とは真逆の精神を説いたのである。

ナチス・ドイツにおいて基本綱領になったある標語を紹介しておこう。もう一度,ここでも出しておく。それは

「公益は私益に優先する」(Gemeinnutz vor Eigennutz)

という文句であった。これを菅 義偉流にいいかえれば,「自助は共助と公助に優先する」,そして「共助も公助に優先する」となる。この政治屋,とんでもない男であった。首相をやらせたらただし,賞味期限は1年であった。安倍晋三の場合は,7年と8カ月もその賞味期限をむりやり延長させたがために,国民たちをさんざんな目に遭わせてきた。

要は,公助は国民に対して背を向けている。安倍晋三や菅 義偉の「国家と市民の関係性」はすべてが逆立ち:倒錯していた。彼らの政治感覚は,民主主義の根本理念とは完全に無縁であって,極論すれば底抜けに腐乱しているとしか形容できなかった。

岸田文雄は,安倍晋三や菅 義偉ほど明確に自分の政治信条を語らない(もしくは語ることができない「世襲3代目の政治屋」である)が,この岸田ほど「自分というもの」がみえていない世襲政治家は,まれだったと位置づけるほかなかった。

----------------------------------

【断わり】「本稿(2)」は,つぎのリンク先・住所の「本稿(3)」に続く。

⇒ https://note.com/brainy_turntable/n/n043738d8f2eb

----------【参考文献の紹介:アマゾン通販】--------