レティシア書房店長日誌

太田和彦「書を置いて、街に出よう」

”散歩”をメインにした散歩文学的エッセイに最初に出会ったのは、植草甚一でした。飄々として、どこまでも自由に街を闊歩するJJおじさんには憧れました。その次に虜になったのは、川本三郎の、東京および東京近郊をぶらりと旅する一連の作品でした。知らない街で下車して、駅前の飲み屋で一杯という楽しさに満ち溢れていました。

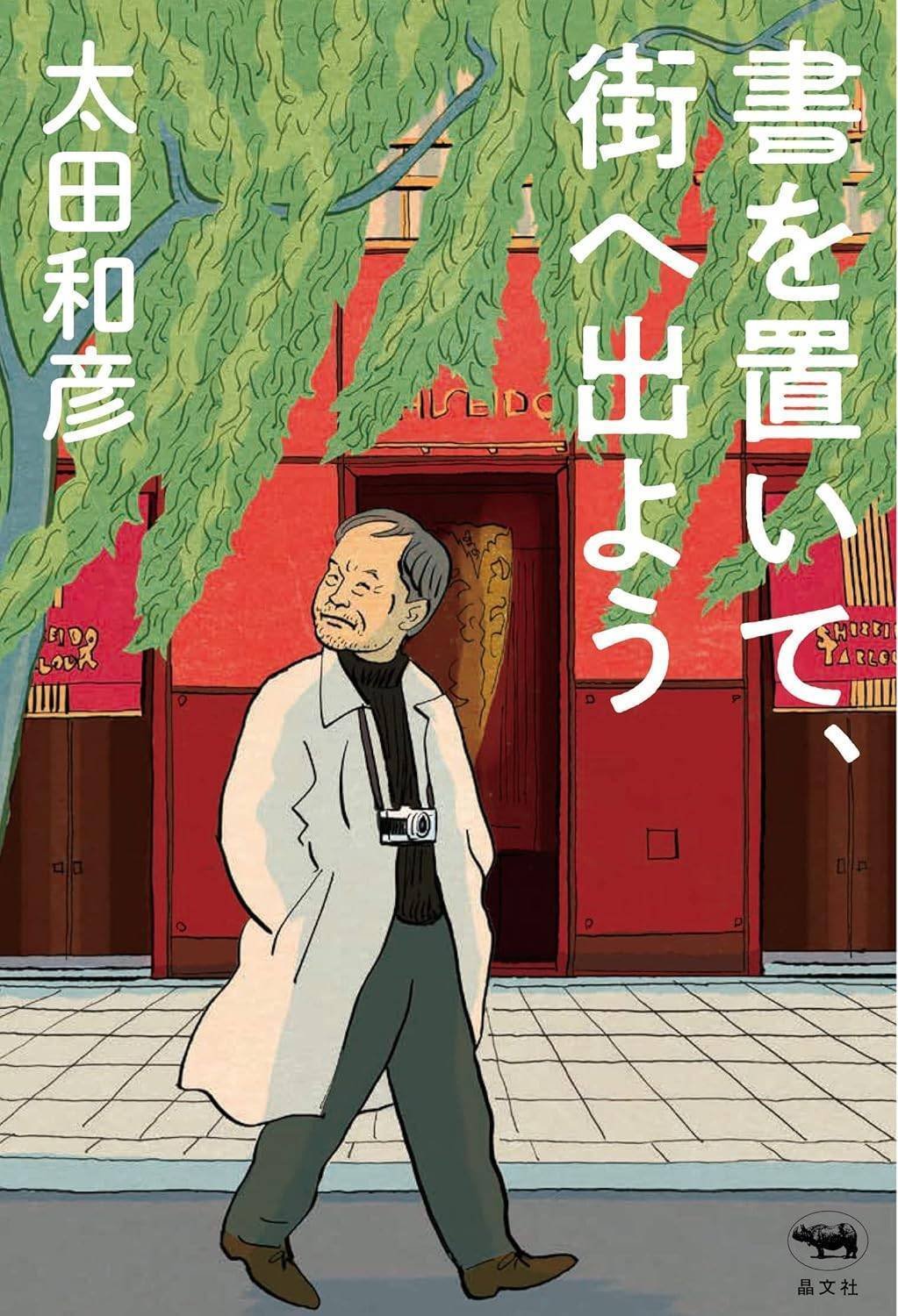

資生堂のアートディレクターとして活躍し、今では日本各地の居酒屋をめぐる本を出している太田和彦の新作「書を置いて、街に出よう」(1980円)も、楽しい一冊でした。

著者は1946年生まれですから、今年78歳。老後の楽しみを街歩きに集約させています。美味しい店に行ったり、劇場で演劇を観たり、レコードの聞ける喫茶店に通ったりと、”シティ爺さん”の模範が、本書には満ち溢れています。

九段にある「昭和館」の一階で、中原淳一の展覧会図録を見つけ購入します。戦争に突入してゆくこの国で、中原は麹町に「ヒマワリ」を開店して、少女向けの文具や服飾雑貨を販売します。しかし、中原の描く表紙「少女の友」は、軍部から「目のぱっちりしたきれいな少女」など時局に合わないと指摘され、担当を下ろされます。そのことを受け、著者はこう言います。

「当時の日本や今のプーチン政権など、こんなことにまで口を出して統制してゆくのは全く『せこく』、自信が持てない証拠だ。」と。

あるいは、仲代達矢役者70周年記念公演「左の腕」を観に行って、購入したパンフレットに仲代が書いた「不寛容の時代」の一文を引用します。「『何よりも恐れるのは、[不寛容]が常に戦争に道を開いて来たという事実である。第二次世界大戦後の七十五年間、何とか日本の平和は保たれて来たが、私のような戦争体験者にとっては、棺に入るまで触れておきたい課題である』劇場を出ると、新聞がロシアがウクライナに始めた戦争を生々しく報じていた。」街を歩きながら、世界を捉えていきます。

そうそう!同感だと思ったのが、「CDは大音量にしても聞こえる内容は同じで、音が大きいだけだが、レコードは『知らなかった音』が溝から無限に湧いてくる。それが最大の魅力だ。」これ、真実です。え!こんな所にこんな音が!それが、LPを聴く楽しさです。だから著者は、いいオーディオ装置を備えたレコード喫茶に行って「真剣に聴く」といいます。

定年間近の貴方、本書や、川本三郎の「ひとり居の記」(古書1000円)、池内紀&川本三郎の「すごいトシヨリ散歩」(新刊1870円)などをお読みいただき、老後の生活のプラン作りに役立ててください。

●レティシア書房ギャラリー案内

1/10(水)〜1/21(日) 「100年生きられた家」(絵本)

1/24(水)〜2/4(日) 「地下街への招待パネル展」

2/7(水)〜2/18(日) 「まるぞう工房」(陶芸)

2/28(水)〜3/10(日) 水口日和個展(植物画)

3/13(水)〜2/24(日)北岡広子銅版画展