新規事業をやりやすい環境づくりに取り組んでいる話[Slackのコミュニケーション編💬]※参考にした書籍と記事まとめ有

#前提

ブックリスタでは、全社的なSlackのガイドラインはなく、各部署やプロダクト毎で違ったSlack文化のもと運用をしています。その中で一部署でもある新規事業開発室が、Slackのコミュニケーションをどう考えているかについての現在進行系の記事です(2023年8月時点)。

#こんな人に読んで欲しい

✅ Slack(チャットツール)を使いこなせていない会社の採用は進みたくない

✅ Slack(チャットツール)の文化に絶望して入社を後悔したことがある

✅ 転職時は心理的安全性が気になってしょうがないけどうまく聞けない

#新規事業開発室のSlackのガイドラインについて

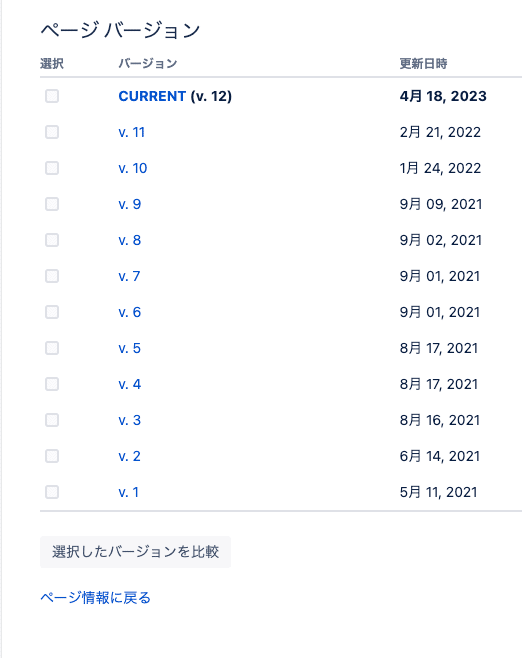

・2021年につくってから追記や修正をし続けています。

・現在、コンフルでまとめており、社内全体に公開しています。

#新規事業開発室ではなぜガイドラインをつくったか

✅ 個々人の働く時間を尊重したい

(夕方、夜、休日のみ稼働している副業や業務委託のメンバーもいる状況)

✅ 全社的に中途で毎月どんどん新しいメンバーが入社する状況で「前職のコミュニケーションルールの常識」が違う

✅ 個々人の働く時間を尊重したい

✅ 非同期、フロー型のコミュニケーションの特長を活かしたい

(Slackは電話やメール等既存ツールとは違う)

✅ ガイドラインがない状況で起こりやすい下記のようなことを検討するコストがもったいないから

・投稿都度、相手がオンラインかMTG中か等の状況に配慮する

・ポストする心理的なハードルが高く、書くのをやめてしまう

・「お疲れ様です」から毎回投稿をスタートする

・夕方以降メンションをつけずに投稿して流れた後、翌日メンション

#今のガイドラインの一部を紹介

ガイドラインの大枠▽

‐ 基本的にオープンチャンネルで情報を公開。

情報のアクセスは誰でもできるようにする。

‐ 基本的にDMは使わない。

クローズドなコミュニケーションを取らない。

社内政治に時間をかけるよりもプロダクトに時間をかける。

‐ メンションをつけていつでも連絡OK。

ボールを早く渡す。スピードを落とさない。

‐ 受信者都合で通知を受けたくないときはOFFの設定を自分でする。

発信者に配慮させない(MTG中かな?・夜遅いかな?etc)

‐ お互いカレンダーに予定はちゃんと入れる。

私用でブロックする予定も入れる。

‐ 確定事項の共有ではなく、個人の思考垂れ流しや雑な相談からOK。

もっと細かいガイドライン▽

‐ 「◯◯さん」といったメンションをつけずにテキストのみで記載して後日メンションすることは、相手も気づかないしお互い時間のコストを考えてしない。

‐ メールのような挨拶文はしなくてOK。

チャットの優位性を活かしたいため。

‐ (@)hereや(@)channel

ちゃんとお互い見るから乱打しなくて大丈夫(グループメンションも申請すればつくれます)

逆に本当に必要な時はどんどんやっていく。

‐ まずはSlackのプロフを設定。他部署とやり取り増えてきて「この方どなた?」で コミュニケーションが一旦止まってしまうことがもったいないため。

所属、役割、times(※)が記載されていると相手がどんなコミュニケーションとればいいのか分かりやすい。

‐ スレッドはつくってOK。

※「スレッド繋げたら内容を追えないからと禁止」という前職ルールの方がいたが、話題が複数走るチャンネルや後で振り返って閲覧する可能性がある話題だとスレッド化したほうが便利。逆に話題が単線的なチャンネルであれば、スレッド化しないようにするのもOK。

※稼働時間がチャンネル参加者でばらばらの場合(エンジニアで集中してたり、副業でフルコミしていない等)はスレッド化されていないと「もう流れちゃった話だし今更言いづらい」となりがち。

ガイドラインの位置づけ▽

そもそも発信したい人の自由を制限することに意味がない。

受けたくないコミュニケーションを選別する自由もある。

なのでルールではなく、ガイドライン。

状況とメンバーにあわせていつでも再検討する。

※1 times・・・「分報」「個人チャンネル」等会社によって呼称はバラバラですが、ブックリスタでは「times」と記載します。

#実際どうなの?

‐ コミュニケーションが楽になった。

‐ こまめに投稿してコミュニケーションができつつある状況。

‐ 確定事項の共有ではなく、個人の思考垂れ流しや雑な相談からできるようになってきた

‐ ガイドラインがあるので「相手はどう思うかな」に使う時間が減ってきた

‐ リーダークラスの投稿数がどうしても多くなる(回答を求められることが多い)

‐ 人数が増えてtimesも増えてきたので、timesで仕事のメインの話をしてしまうと情報が集約しづらい状況が増えた(timesも常に追わないといけない状況になってしまう)ので、なるべく該当するプロダクトのチャンネルで話すなどの提案をお互いするようになった。

#まとめ

新規事業開発室はまだ少人数のチームです。

Slackのコミュニケーションについては、新しいメンバーが増えたら、①その方のバックグラウンド、②プロダクトの状況、③他メンバーの状況にあわせて、一緒に考えていきたいです。

#環境づくりの参考にした資料や記事

・心理的安全性に関するエイミー エドモンソンの論文や書籍

心理的安全性を「仲のいい職場」と同義で使っていたことがありましたが、全く別の概念として考えるきっかけになりました。

✅ 心理的安全性と信頼は同じではない

✅ 信頼は個人間の認知や感情的態度

✅ 心理的安全性は・・・

・感じよく振る舞うことと同意ではない

・気楽さや心地よさを指すものでもない

・集団の大多数が共有すると生まれる職場に対する態度

・対人関係のリスクをとっても安全だと信じられる職場環境であること

・様々な観点から学ぶために、建設的な対立を厭わないこと

✅心理的安全性が低いと・・・

・保身と恥ずかしい思いの回避が情報提供よりも上

・懸念の表明より周囲との同調が大勢を占める

・対人関係のリスクを避けた会話がなされる

興味を持ったらぜひ面談でもディスカッションさせてください。

・Googleの調査

「心理的安全性の高いチームのメンバーは、離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用することができ、収益性が高い」ことに関する調査。

・Slack社の発信している情報

・考えるにあたって最初にオススメしたい記事やブログ

・timesについて読んでおきたい記事やブログ

・記憶に残る情報流通やコミュニケーションの関連ツイート

なぜか密室で進めたがる人って一定数いるんだけど、情報の流量をコントロールすることで自分の存在価値を高めるみたいな邪な考えが動機になることより、「混乱しないように」「話をまとめてから」みたいな一方通行な善意が動機になっていることが多いからたちが悪いのではないだろうか。

— TAKAKING22 (@TAKAKING22) March 3, 2021

今朝、人事チーム内で話題になったので、ひさびさに「SlackのPublic率」をチェックしてみました。社員80名超えたのにPublic率が上昇傾向だった!

— Shoji Miyata (@miyata_shoji) November 2, 2018

ちなみにSmartHR社ではDM禁止、Privateチャンネル禁止みたいなルールで縛ることはやっていません。オープンさが文化で根付いてる〜! pic.twitter.com/mFtDIsM9wz

『透明性』『オープン』を掲げる企業がチャンネルをプライベート化する"線引き"に悩む例について相談を受けることがあります。おすすめ施策のひとつが「Slackのプライベートチャンネルを一覧にしてチャンネルの存在を公開すること」。チャンネルの存在が透明になるだけで社員の印象はだいぶ異なります pic.twitter.com/EU1LNKE2GX

— 石黒 卓弥|Takaya Ishiguro (@takaya_i) June 29, 2021

上記をみて新規事業開発室でも、採用など個人情報を扱うクローズドのチャンネルの存在を含むSlackの一覧をつくって社内公開するようになりました▽

・参考した他社のSlackに対する考え方

本澤 友行(Honzawa Tomoyuki)

株式会社ブックリスタ 新規事業開発室 室長

株式会社リンクアンドモチベーション退職後半年ほど海外におり、カーボンフリーコンサルティング株式会社(省庁のプロポーザルや自治体の新規政策設計)へ入社。toCの領域にキャリアを変更し、株式会社Village Vanguard Webbed(サブカルのECの部長やバイヤーの責任者、目標在籍期間中全達成)、クックパッド株式会社(新規事業を行う子会社出向で部長,ローンチした新サービスを国内流通の4分の1に導入)を経てブックリスタ入社。現在、新規事業開発室室長として、新規事業に最適な体制を整えるとともに、複数の新規事業の企画開発に携わる。

取材記事▽

カジュアル面談▽

求人詳細▽

会社紹介▽