積みっぱなしで20年。スタンダールの『赤と黒』を読む

最近ずっと仕事も私生活も多忙で余裕がないうえ、同時に複数のことを考えられない不器用な性格。なんだかとても疲れてしまい、毎日ものすごいスピードで無数の情報が溢れているSNSともできるだけ距離をおいている。そんななか、自分のペースで情報量を調節し、自分だけの結界を構築できるのが読書かもしれない。

私は本を読むのがとても遅い。ゆえに、読書量がなかなか増えない。そのくせ、読んでみたいと思った本は手もとに置きたがる。

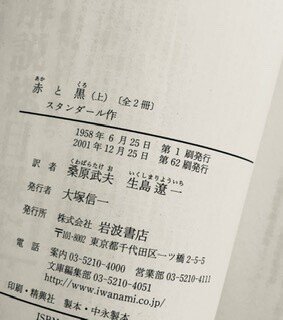

19世紀フランスの小説家、スタンダールの『赤と黒』もそのひとつだった。新刊で買ったのに、読んでもいないのに、気まぐれに手に取って上巻の数ページをめくっては元に戻し、を繰り返して今に至る。気づけば紙がいい感じに黄ばんで勝手にエイジングが進んで、まるで愛読書みたいな風情になっていた。

私は映画でも小説でも音楽でも、作家や国にあまりこだわりのない雑食系のつもりでいるが、それでも自分で選んだにしては少し異色だな、と思うものが手もとにある場合には、だいたいある人の影響を受けていることが多い。“ある人”が誰なのかといえば……いやみなさん、きっと経験がおありのはず。

奥付には「2001年 第62刷発行」とある。この年号を見て、ああ、と“ある人”のなかのひとりを思い出した。今からさかのぼることおよそ20年前。当時は話を合わせようと、背伸びして買ってはみたものの、最初の数ページからちっとも先へ進めず、読書も何もかも、そのまま終わってしまった。

近ごろ「そも、恋愛とは何ぞ?」についてずっと考えている。あれこれと検索しているうちに『赤と黒』が恋愛心理をことこまかに書いてあるらしいということを知る。もうこれは縁だ、運命だ。とうとう私は覚悟を決め、積ん読の最深部から分厚い上下巻を引っぱり出して、ページを開いた。

19世紀初めの王政復古期、七月革命前夜のフランスが舞台。本作を読むにあたって、18世紀末から19世紀にかけてのフランスの歴史をおさらいする必要があった。世界史の知識があまりにぼんやり(というか消失)していたので、受験生よろしく年表と簡単な史実の流れを確認。こういう下準備をするとしないとでは、小説世界の見え方がまったく違ってくる。

内容はというと、生まれは貧しいが才色兼備の若者ジュリアン・ソレルが、裕福な人妻と恋に堕ち、やがてパリの社交界へとのし上がっていく物語。上流社会への憎悪と自分の出自への嫌悪が常に彼の意識の奥底にまとわりついて離れず、出世や恋愛、そして結末にまで大きく影響するさまが描かれている。翻訳小説特有の唐突さや不自然な言い回しにさえ慣れてしまえば、以降は内容がするすると入ってきた。

決して笑わそうと書いているわけではないのだろうが、ここに描かれる恋の駆け引きは、ラブコメ要素たっぷりだ。三島由紀夫の『仮面の告白』でも思ったが、平凡なりにもある程度人生経験を経てから小説を読むと、恋愛のシーンは特に「ラブコメ」に見えてしまうことが多い。本作でもドリフのコントばりの必死なやり取りにところどころ声をあげて笑ってしまった。そのくせ、じれったくも細かい心理描写にあれだけ時間を割いていたのに、ものすごく重要な展開は1行でさっとご報告されてしまうところは「いやそこ1行で終わりかよ!」とツッコミを入れた。

およそ200年前の外国の恋愛事情。情報や思いの伝達手段はとにかく手紙、手紙、手紙。でもその手紙をLINEに置き換えて考えてみると、現代の感覚とさほど変わっていない普遍的な心理も垣間見られる。現代版に翻案しても面白いかもしれない。ジュリアンが出会う女たちはみな彼の魅力に抗えず、ピンチになると金持ちの女性が助けてくれるところなんかはまるで『島耕作』だ。

物語は上巻の終わりあたりからどんどんドラマが展開し、下巻の終わりまで燃え盛るように突っ走る。周囲の人間が主人公にとって都合よく動くところや主人公のヒネた性格や不貞なんかは今だったらいろいろ言われるんだろうけど、小説なんてそもそも虚構なんだからそれでいいよね、と思う。めんどくさい性格のこじらせストーリー、嫌いじゃない。

ナポレオンを崇拝する主人公に因み、この物語を読みながら聴いていたのは、チャイコフスキーの 序曲「1812年」Op.49 。作中人物である恋の達人・ロシアのコラゾフ公爵(このキャラいちばん好き♡)よろしく、混沌としたフランスを外から見るという視点で当てはめてみるとなかなかいい。

「人生はグダグダと彷徨ってもいい」「品行方正だけが是ではない」と若かりし頃の私に教えてくれた『月と六ペンス』を書いたサマセット・モームが『世界の十大小説』のひとつにこの『赤と黒』を挙げていることは後から知った。映画もあるので、探して観てみようと思っている。

恋愛には関係ないけれど、作品から引用をひとつ。200年前の言葉が、今も変わらずあてはまる。

世論はわれわれに自由を与えるが、一方、世論が万事を支配してもこまることがある。それが何らか関係のないことにまで、たとえば人の私生活にまで干渉したくなることである。

20年前にこれを読んでいたらきっと、内容を真っ直ぐに受け止め、心理描写に笑うこともなく、勝手に自分の境遇を重ねてどんより浸っていたかもしれない。あれから一周どころか二周目も終わってしまいそうな今の自分は、随時俯瞰的な視点から読んでいる、というか、読んでしまう。今のところ私は「恋愛とは、“他者を愛する自分”を堪能する、自己憐憫の一種」という仮説を立てている。本作を読んで、ジュリアンの愛も彼に関わる女たちの愛も、結局は自己愛の範疇を出なかったように感じ、仮説の根拠となりうる気がしている。

「そも恋愛とは、何ぞ?」

思考の旅路は、まだまだ続く。

この記事が参加している募集

もしお気に召したら、サポートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。