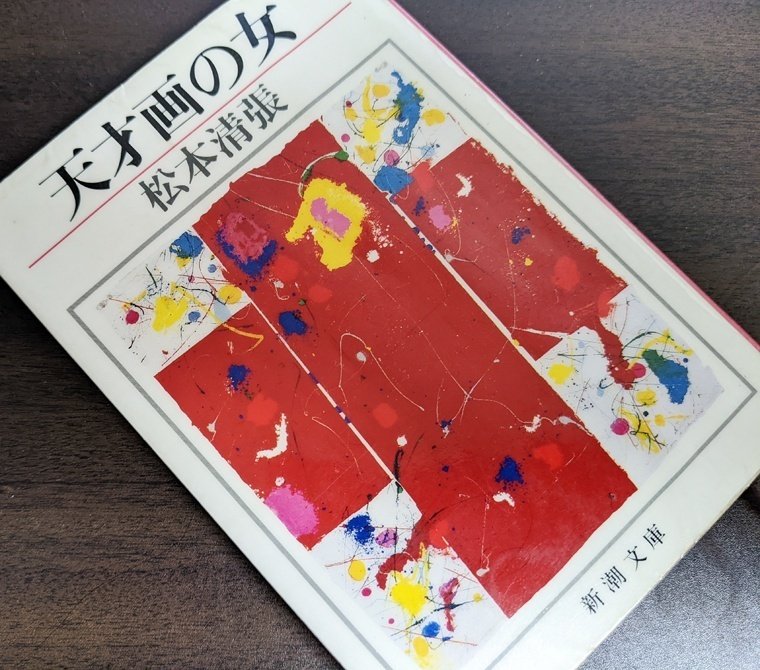

どのようにもてはやされる“天才”は生まれるか?松本清張『天才画の女』を逆読みする

「女流天才画家といわれる新人ほど不確実なものはない」

簡単に言えば、この小説は、“天才”だともてはやされていた女流画家の化けの皮が剝がされるサスペンス。そこでの美術評論家の言葉がこれです。

要は「天才って不確か」。

逆に言えば「凡才は確か」であり、「凡才がもてはやされていた」というのが、この小説。

そこで「もてはやされる確かさ」について、ちょっと考えてみようというのが今回の記事です。

“天才画”とは、どんな絵か?

まず、この小説『天才画の女』。

絵画蒐集家のもとに、とある新人画家、降田良子の絵が持ち込まれたというのが話の始まり。

この絵がとても新鮮で、魅力的。

どのような絵か、先の美術評論家の別の言葉を以下に引用します。

「一見、混乱した画面に映りますが、それは企図的なもので、よく見ると細心な整理がなされてありますよ。混乱を企図したのは、アブストラクトにフィギュラティフを接合してファンタジックなアトモスフィアの画をも盛りあげるためでしょうね。メチエが稚拙に見えるけど、これも部分的にアルカイックな効果を……(後略)」

……こんがらがりますね。理解しようとしないほうが良いでしょう(苦笑)。

作中で、もっともわかりやすい感想である、銀座の一流画廊の支配人のセリフを挙げます。

「どこが面白いかと云われると困りますが、ちょっと変ってるでしょう。なんとなくファンタスティックな感じがするじゃありませんか。画の技術はたいしたことはありませんが、だれの真似もしてないところが見どころでしょうね。新人や無名の画家の画にはかならず先人の模倣がどこかにあります。そういう亜流がみられないところが長所でしょうね。」

このあたりの書き分けには、松本清張の文章力とシニカルな目線を感じます。清張にはこういうの多いですよね。

“天才”だと捉えられる5つのポイント

美術評論家は、他にもつらつらと語るのですが、結局言いたいことは以下。

「独自な意想をもつこの新人女流画家…(中略)…この人は天才かも、いや、すくなくとも天才的な素質がありそうですよ」

そう。新人画家、降田良子は天才なのではないかということです。

ここで、作中、彼女が天才的ともてはやされたポイントを整理してみます。

着眼点が良い … 「なんでコレ?でも面白い!」

独自の考え方がある … 「どうしてそんなふうに考えたの?」

細心の工夫がある … 「あっ、意外と小さなところまで工夫してる!」

幅広く解釈できる … 「ああも読めるし、こうも読める!」

誰の影響も受けていない … 「えっ、自分一人でこれすべて?!」

こんな要素があったら、たしかにどんなジャンルの物事であっても「天才だな」と思わされるかもしれませんね。

『天才画の女』の謎

しかし実際の『天才画の女』はどうでしょう。

今度は画廊の社長の言葉を引きます。

「そんなことが考えられるだろうか。どんな偉い画家でも系列の中に入っている。影響を濃厚に受けた先輩画家がいる。それは絵画史が教えるところだ。しかし、降田良子にはそれがない。いうなれば突然変異だ。突然変異というのは自然科学の世界ではよく聞く話だけど、芸術の世界、絵画の世界にもあるものだろうか」

この、誰の影響も受けていないというのは本当か?という謎が小説を読ませる大きな推進力になっていきます。

周りからの影響が成長点を刺激する

松本清張には、他にも美術をテーマにした作品が少なくありません。

やはり画家を登場人物にした『青のある断層』という短編小説には、新しい絵が描けなくなってしまった絵の大家が出てきます。

そのスランプ状態を見かねた画商がある刺激を与えます。おかげで大家はスランプを脱出していくという話。

登場人物が言います。

「摂取は芸術の世界で必要なことだ」

これと似ていて、『天才画の女』降田良子も、誰の影響も受けていないということはありませんでした。

降田良子が“摂取”したのは、精神障害を持った親戚による絵。

彼女は、その絵の見慣れない色づかいやモチーフを模倣して、絵を描きました。

今では、こうした絵はアール・ブリュットやアウトサイダー・アートと言われるかもしれません。しかし当時は今より一般的ではなく、すると珍しさも勝って、突然変異に見える。

“天才画”の完成です。

凡才の精進の仕方

こう見ていくと実は、もてはやされるようなものをつくるには模倣に尽きるとも考えられます。

ひと昔前、ビジネス・シーンで「イノベーション」という言葉が流行り、今はすっかり一般用語に定着しました。

使い古された話ですが、「イノベーション」とは「新結合」という意味。既存の物事を組み合わせることで新しい価値が生まれます。

これは、ビジネスに留まらず芸術もまた同じ。

「不確かな天賦の才」ではなく、「確かな凡才の術」である模倣によって、もてはやされる“天才”は作られるのかもしれません。

一方で模倣はオリジナルを超えられないという限界もあります。

『天才画の女』でも、元の絵は力強く迫力のある筆で作家の魂が込められていても、降田良子の模倣した“天才画”は比べれば迫力も技術も劣ると、見抜かれてしまうのでした……。

小説を逆読みして

さて、ここまで読んでいただいた方には「筋書きがある程度わかったから小説はいいや」と思う方もいるかもしれません。

ですが、どのように謎を解くのか、また美術の世界の裏側など、読みどころは多々あるため、ぜひ読んでもらいたいものです。

何より、ちゃんと小説を読んでもらうと、この記事がどのように逆読みしているのか、もっとわかっていただけるのかもと思います。

いいなと思ったら応援しよう!