映画「GUNDA/グンダ」

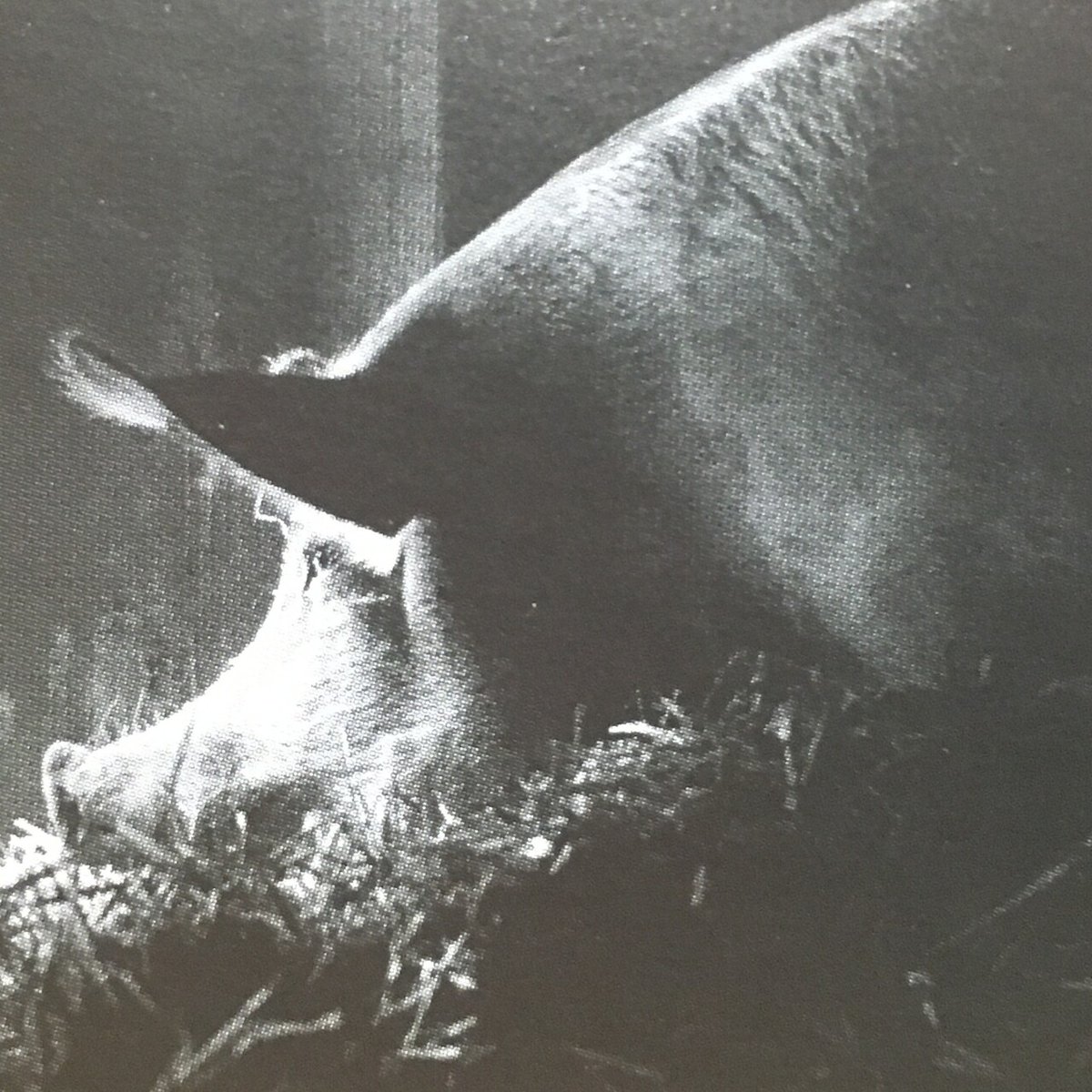

この映画の主人公は母豚(GUNDA)とその子供たちである。

モノクロのポートレートのような、詩のような、絵画のような…ものがたりのようでもある。人間は一切顔を出さないけれど、我々人間との関わりをあらゆる形で意識させられるドキュメントである。

映画サイトで久々に懐かしい名を見た。リバー・フェニックス。エグゼクティブプロデューサーのひとりに名を連ねている、ホアキン・フェニックスは、2019年「ジョーカー」でアカデミー主演男優賞を受賞した俳優でもある。「スタンド・バイ・ミー」の忘れ難い演技のあと、薬物過剰摂取で23歳の若さで亡くなった、リバー・フェニックスの弟で、兄の異変の場にも居合わせたという。

子供の頃、私の家には、山羊、チャボ、犬、猫、金魚、鯉、牛、豚がいた。時折、イタチやヘビ、ムササビなどの来訪もあった。

動物達を特に可愛がった記憶はないが、餌を桶に入れる時、促すと小屋をぐるりと一回りする老牛とは親しんだ。犬の「待て」の儀式のようなものである。荷車を引退して、祖父が世話していた。芸をする牛など誰も信じないだろうが、飼い主との意識のやり取りは確かにあった。

映画の画面には登場しないが、農場の主はかなり真っ当な環境を動物達に与えているとわかる。

清潔な藁をたっぷり敷いた大きな豚舎。牧草地は果てしなく広く、林へと続く。堂々たる風貌のニワトリ達は、ケージを出てガッシと土を踏みしめ餌を啄む。開け放たれた牛舎から疾走する牛達は、思い思いの場所を見つけてペアでくつろぐ。

家畜達は自分達の運命を知らない。それでも快適な環境でのびのびと育てられるのは、至極真っ当な事だ。人間にしてやれることはそれしかない。

隣の市になるが、今住んでいる所から徒歩圏内に、ブルーベリーやリンゴ園、野菜畑、竹林など、生産緑地として開発を免れたのどかな風景が広がる丘がある。その真ん中あたりに大きな鶏舎があり、周辺を散歩していると、賑やかな鳴き声が聞こえてくる。

綺麗な桜色の卵は、丸い器に美しくパックされてとても美味しそうだ。評判も良い。引っ越してきたばかりの頃、玄関先で箱詰めの作業をしているおばあさんの元に、分けてもらいに行ったことも何度かある。

今は行かない。一羽分の狭いケージで、効率的に卵を産むことだけを期待されて生涯を終えるニワトリ達を見るのは、愉快ではない。

6個で500円の平飼い卵より、200円のものを普段は手に取る。卵の見かけはさほど変わらないし、そこまでの味の違いは、私には分からない。手頃な価格の品物は魅力的だ。

それでも、私がニワトリを飼うなら…自分がニワトリだったら…と考えてしまう。

ビクトル・コサコフスキー監督は、地球を共有する生き物たちを撮りたいと思いながらずっと果たせずにいた。イルカやパンダのような可愛らしい動物を撮る気はなかったからだ。地味な映画にようやくノルウェーの制作会社から出資の申し出があった。ノルウェーの農場でこの母豚GUNDAを見た瞬間、監督は彼女を撮ろうと決めたそうだ。

観終わった今、その出会いは映画にとって、観るものにとって、幸運な奇跡だったと分かる。

ある日、トラクターがやってくる。子豚が好奇心いっぱいに近付いて眺めている。ドアが開く音。子豚の鳴き声。ドアが閉まる音。エンジンがかかる。異変に気付くGUNDA。

動揺する母豚を追って長回しが続く。毎日、子豚達が争ってむしゃぶりついた乳が張っている。エンジン音が遠去かる。

去って行った遠くに目をやるGUNDA。やがて、諦めて、誰も居なくなった小屋に入って行く。

生き物を見ていて豊かな感情を感じることがある。彼らは人間に見下される存在ではない。

人間が圧倒的に優位に立つ状況は、他の生き物たちにとってどうなのか。この惑星にとってどうなのか。

モノクロの美しい映像と、そこで拾った音だけで、我々が普段敢えて気付かないことにしている、別の視点を教えられる映画である。

立川高島屋S.C.館 12. 27