(F80) 製品企画・現場改善コラム by 栗山順次 より抜粋加筆しました。

⑴ PDCAサイクルは広く一般の業務改善にも使われている

今では業界・業種問わずビジネスマンに広く使われる基本用語になっています。

しかし、「PDCAサイクルを回そう!」と改善の取り組み始めたのに、以下の経験はありませんか?

①途中で挫折してしまった

②一度きりで終わってしまい続かなかった

⑵ 実際にPDCAサイクルを回そうとすると、以下の難しさを感じる

多くの場合、「計画(Plan)」でつまずいてしまう

①「計画(Plan)」は立てるが、

「評価・分析(Check)」や「改善(Act)」に繋がらない

②「評価・分析(Check)」や「改善(Act)」をするための実績データ(評価データ)が集まらない

③「改善( Act )」と「計画(Plan)」の間の隔たりが大きく、単発で終わってしまう

よくありがちなのは以下です。

ⓐ最初の計画の作成に時間をかけすぎてしまい、 PDCAのサイクル以前に「P(=Plan)」で力尽きてしまう事です。

ⓑ計画ができたとしてもその後の検証フェーズである「C(=Check)」は計測を伴うことになり、その計測活動自体が難しいという問題が挙げられます。

ⓒ現状の把握無しに計画からスタートするため、計画自体に無理が生じ、失敗に終わってしまいます。

このように、

計画的にPCDCAを回せるようになるまでは一周も回らないことが多く、本来の効果が得られないというのが現場の実情となっています。

⑶ 少しでも改善サイクルが回せるようにと考え出された「CAPDo」という手法

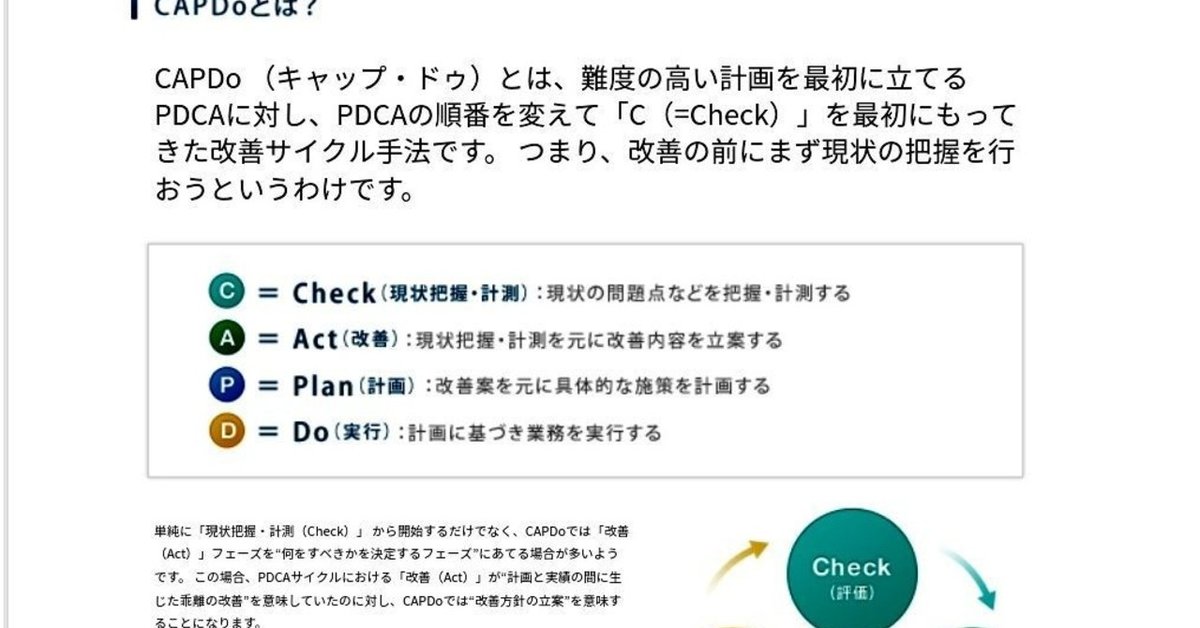

CAPDoとは、PDCAの順番を変えて「C(=Check)」を最初にもってきた改善サイクル手法です。

つまり、改善の前にまず現状の把握を行おうというわけです。

単純に「現状把握・計測(Check)」 から開始するだけでなく、

CAPDoでは「改善(Act)」フェーズを“何をすべきかを決定するフェーズ”にあてる場合が多いようです。

この場合、PDCAサイクルにおける「改善(Act)」が“計画と実績の間に生じた乖離の改善”を意味していたのに対し、

CAPDoでは“改善方針の立案”を意味することになります。

①PDCAでは、

「改善(Act)」から次の「計画(Plan)」までに大きな隔たりがあり、サイクルが循環しないという問題がありました。

②CAPDoなら、

改善立案から施策の計画までの間に連続性があり、スムーズに流れます。

この違いにより、改善のサイクルが途切れることなく回るようになるのです。

CAPDoは最初に計画を必要としないので、

気軽に始めやすく、より素早く改善が開始できるようにもなります。

この点はとても重要です。

在中国では、社員がデータ入力をする事自体が難関です。

どんなに良い方法もデータが無ければ意味が無くなります。

とにかく以下が重要です。

❶使いやすさ

❷入力しやすさ

いいなと思ったら応援しよう!