コンパッションを体現する行動を考えてみる

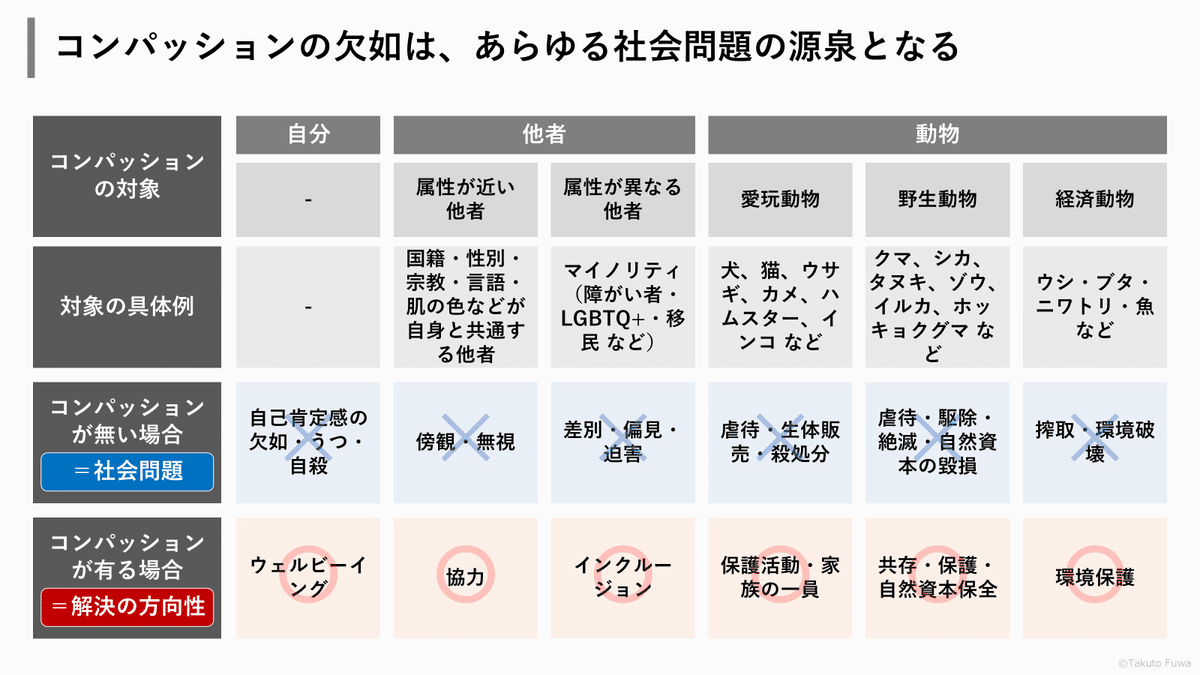

差別、偏見、貧困、環境破壊、動物搾取。私たちの社会には様々な問題が存在しますが、根底には「コンパッション(思いやり)の欠如」があると思っています。

コンパッションの重要性の議論は過去記事に委ねるとして、で、結局何すればよいの?という問いを本記事で考えてみました。

サステナビリティ経営で見落とされがちなコンパッションの存在やその不可逆的な拡大の歴史はこちらの記事で、社会問題との関係性の詳細はこちらの記事に書いていますので良かったらそちらもご参考ください。

1.コンパッションの対象は6つに分類できる

私たちがコンパッションを持つ対象は、大きく自分・他者・動物の3つ、細かくは以下の6つに分類することができると考えています。(こちらの記事で考察してみたものです。)

現代社会で発生している多くの問題の根本には、それぞれの対象へのコンパッションの欠如 があると考えています。

そして、解決に向けた動きの中には、やはりコンパッションを持った人の存在があると思います。そんな人々はどのような行動でコンパッションを体現しているのでしょうか。

2.コンパッションを体現する4つの在り方

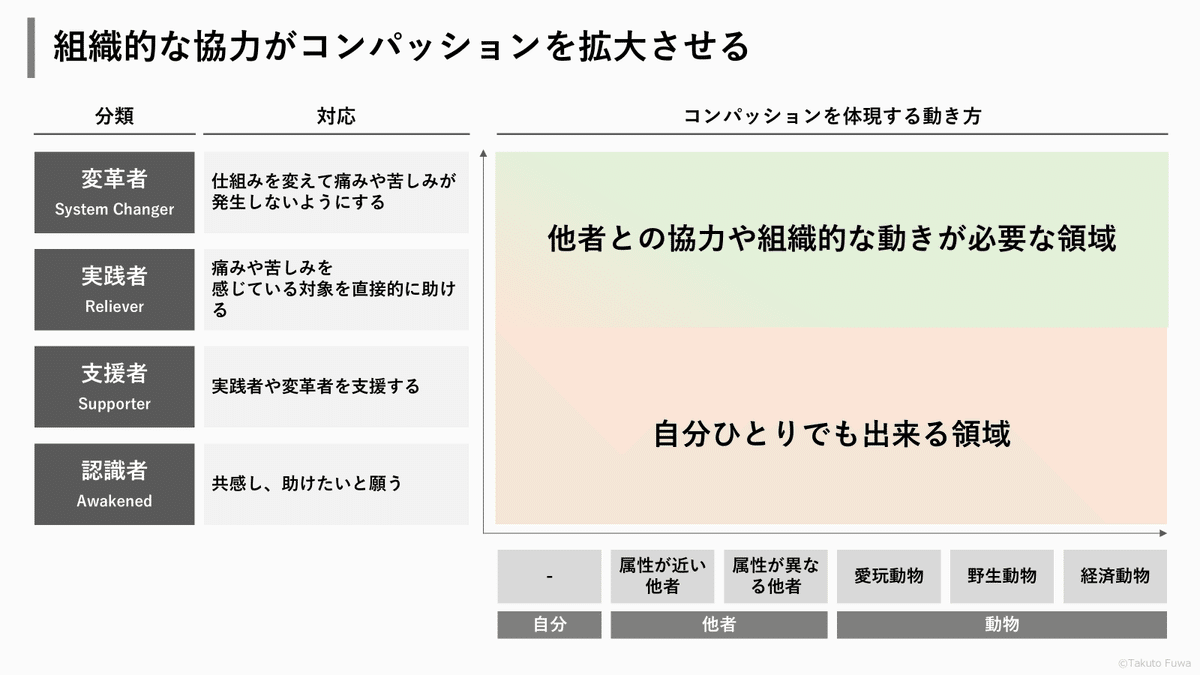

コンパッションを体現する在り方は以下4つに分類できると考えます。Compassion Pathwayとでも呼んでおきましょう。

「変革者」「実践者」「支援者」「認識者」の4つです。

この考え方は、下から上に徐々に行動変容しやすいという点で、構造的にはマズローの欲求に似ていると思います。人口分布としても、一番下が多く、上にいくにつれて少なくなるだろうと想定しているのでピラミッド構造にしてみました。

ピラミッド構造で言いたいのはそれだけです。一番上が偉いとか、下だからダメとかではないです。

それぞれ全てが重要ですが、一番下の「認識者」がファーストステップであり、その先で行動に移せれば上位層にシフトしていくと整理しています。共感し、助けたいとの願いを持つこと(「認識者」の在り方)は誰であろうとコンパッションを体現するのに重要だと思います。

「認識者」の列には「僧侶」と書いてみましたが、「僧侶っぽい」くらいで良いです。出家する必要はありません。

なお、下から上への順番性も絶対的なものではないです。個々の適性に応じて役割分担されるものだと思います。「支援者」「実践者」「変革者」のいずれになるかは個々の適性によるもので、取り組みやすい領域は人それぞれ異なるでしょう。

僧侶っぽい考えをもったうえで、サポートする魔法使いになるのも良し、現場で活躍する戦士になるのもよし、根本的な解決を目指す賢者になるのも良しということです。

3.まずは知ること - 教育や情報発信も大事

問題をそもそも認識していない層はコンパッションを体現し得ないのでグレーにしていますが、そもそも問題を知らない「未認識者」の存在を捉えることも大事です。この層はいわばポテンシャルの塊です。

「未認識者」が「認識者」になるには、まずは問題を知るところがスタート地点なので、ニュースやSNS、書籍あるいは人から聞くなどの”知る”プロセスが大事になってきます。メディアの情報発信の姿勢って世論形成にも関わりますしやっぱり大事ですよね。

こうした情報に触れられる機会を増やしてあげるのもコンパッションを体現する方法の一つでしょう。教育や情報発信により知らしめるという行為は、「変革者」や「実践者」を支援するという「支援者」の在り方の一つと言えると思います。

「認識者」が増やせると、「支援者」「実践者」「変革者」も増える可能性が高まるでしょう。

4.一人で出来ることには限界がある

x軸に6つの対象、y軸にコンパッションを体現する分類を置くと、各対象ごとのコンパッションを体現する動き方を考えるフレームに出来ると思います。Compassion Matrixとでも呼んでおきましょう。

「認識者」は問題を知るという個人レベルの動き方です。「支援者」も、情報発信や、寄付・署名活動、またはエシカル消費などを通じて、「実践者」「変革者」を外から応援するもので個人レベルで出来る領域だと思います。

一方で、「実践者」や「変革者」は、特に痛みや苦しみが発生する中、まさに渦中での活動が求められるわけですが、一人で出来ることには限界があると思います。

例えば環境や社会に配慮した商品を買うことは個人で出来ますが、企業が提供する選択肢を増やすには組織的な動き方が求められるでしょう。

これは一例ですし一人では出来ないと言い切るものではありません。個人の行動が組織の動きを変えるきっかけにもなる、という側面はあると思います。

ただし、スケールアップや特にシステムを変える変革者的な動きをするためには自分ひとりで行動するのみならず、他者/他社との協力関係のもとで進める必要があるでしょう。

おわりに

繰り返しになりますが、このフレームはどの役割が優れているかを示すものにはしたくありません。全ての役割が重要であり誰もが貢献できるポイントがある、捉えていただけると嬉しいです。

最後に、具体例として代表的なものを並べてみました。あなたはどの領域なら取り組めそうでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!