《大学入学共通テスト倫理》のためのブレーズ・パスカル

倫理科目のために哲学者を一人ずつ簡単にまとめています。ブレーズ・パスカル(1623~62)。キーワード:「人間は考える葦である」「この宇宙の沈黙は私を震撼(しんかん)させる」「中間者」「気晴らし」「繊細な精神」「モラリスト(人間探究家)」主著『パンセ』

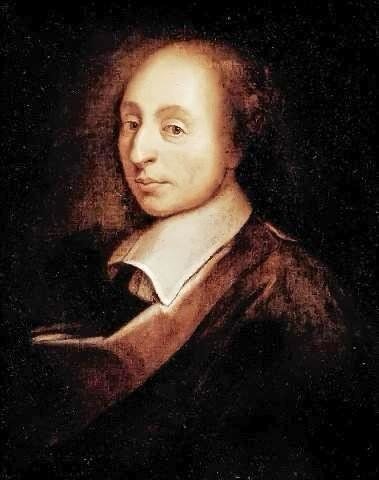

パスカルはこんな人

おだやかなそうな面立ちです。

📝パスカルはデカルトの神証明をおだやかに否定しています!

パスカルは、そもそも異なる秩序に属するものであることから神の存在は哲学的に(論理学的に)証明できる次元のものではないと考え、同時代のルネ・デカルトが行った証明などを含め哲学的な神の存在証明の方法論を否定していた。(フリー百科事典「ウィキペディア」、ブレーズ・パスカルのページから引用)

こう読むと、論理で全てを明かそうとするデカルトの態度が子どもじみて見えます。

📝大人なパスカルは仏式モラリスト(人間探究家)の代表です!

Un moraliste est un écrivain qui propose, sous une forme discontinue, des réflexions sur les mœurs(フリー百科事典WikipédiaのMoralisteのページより引用)

「モラリスト(人間探究家)は、断章(断片的な文章)形式によって、人間の慣習について省察を書く文章家である」が拙訳。パスカルは「人間は理性だけで生きないし、理性だけで神は捉えられない」と大人なツッコミをデカルトに入れています。こんな理性の限界という人間の業を、原則毒舌なんですが、どこか肯定的に描写することがモラリストの文章の魅力だと思います。あるあるの元祖か?

📝有名な「考える葦」も人間あるあるテイストが読めます!

有名な「人間は考える葦である」とは、人間は自然の中では矮小な生き物にすぎないが、考えることによって宇宙を超える、というパスカルの哲学者としての宣言を表している。それは人間に無限の可能性を認めると同時に、一方では無限の中の消えゆく小粒子である人間の有限性をも受け入れている。(フリー百科事典「ウィキペディア」、ブレーズ・パスカルのページから引用)

ポキリと折れる葦は弱い生きもののたとえとしてよく用いられる。人間の強さと弱さを同時にみるおだやかで魅力的な視点がここにあると思います。パスカル自身が「繊細な精神」と呼ぶ直感的なセンサーが通っている言葉だと思います。

📝こっちは黒いあるあるです!

みじめなわれわれをなぐさめてくれる唯一のものは、気ばらしである。とはいえ、これこそわれわれのみじめさの最大のものだ。(パスカル『パンセ』(由木康訳、白水社)から引用)

これがパスカルの「気ばらし」。「気ばらし」しか人間の絶望を忘れさせてくれないと思いつめながら、同時に適度に「気ばらし」して生きて死んでいく人間にさらに絶望していくというダークさ。この、誰でも一度くらいは考えたような「悲惨さ」に記述をえぐり込んでいくところが『パンセ』の持ち味と言えるでしょう。

📝パスカルは悲惨と聖性をあわせもつ人間を「中間者」と言います!

自分の悲惨を知らず神を知ることは、高慢を生み出す。

神を知らずに自分の悲惨さを知ることは、絶望を生み出す。

(パスカル『パンセ』(由木康訳、白水社)から引用)

パスカルはこんな記述で、悲惨と聖性を同時に持つ「中間者」としての人間の位置どりを積極的に評価していると言えます。そして、傲慢も絶望もどちらも選ばない人間の第三の道を探り始めます。

📝パスカルにとってそのみちしるべはイエス・キリストです!

イエス・キリストを知ることは中間をとらせる。なぜなら、かれにおいてわれわれは神とわれわれの悲惨とを見いだすからである。(パスカル『パンセ』(由木康訳、白水社)から引用)

パスカルは、磔(はりつけ)にされたキリストに、神が人間のために最も悲惨な生き方を選んだという愛を感じとります。そのキリストを愛することが、「理性の傲慢」と「慣性的なダラク」を越えて人間を研磨すると感じているよう。敬虔なキリスト教徒というだけでなく、アウグスティヌスのリバイバルの思想であるジャンセニスムからの影響も色濃く感じます。

📝ここにある小さな愛が人間の生きる真実だと言ってます!

あらゆる物体の総和も、あらゆる精神の総和も、またそれらすべての業績も、愛のもっとも小さい動作にもおよばない。これは無限に高い秩序にぞくするものである。/何ものも貪欲(どんよく)ほど愛に似たものはなく、また何ものもこれほど愛に反するものはない。(パスカル『パンセ』(由木康訳、白水社)から引用)

遠い過去に生きるイエス・キリストの愛に応じる、不思議な感応力と貪欲なまでの熱さをもつこの感情を、パスカルは人間の価値の中心に据えます。愛が高次の秩序に通じるという考えは、アウグスティヌスに連なる発想と言えるでしょう。

📝最後に、一流の科学者としてのパスカルを思い出しましょう!

この無限な宇宙の永遠の沈黙が、わたしをおびやかす。(パスカル『パンセ』(由木康訳、白水社)から引用)

第一級の実験家・科学者のパスカルが物質から得られる情報は膨大なものだったと思いますが、そうした情報の全ては「人間が生きていること」に何らの確かさを与えない。宇宙自体を解くこともできない。そんな実感から恐れを感じていたようです。科学的理性をもった人が人間的事実を本気で肯定しようとすると、ここまで追いつめられるのかもしれません。この臨界から求めたイエス・キリストの姿は単に通常の信仰心以上の切実さが感じられます。

あとは小ネタを!

台風の中心気圧の単位でよく聞くヘクトパスカル。この中のパスカルは17世紀フランスの哲学者パスカルからきている。彼は「パスカルの原理」と名づけられる流体(空気や水など)の圧力の基本原理の発見者で、天才的な人物だった。

証明に300年以上の歳月を要したフェルマーの最終定理。この定理を予想した数学者ピエール・ド・フェルマーと、哲学者パスカルは確率論の研究仲間だった。

よく知られたパスカルの言葉に「クレオパトラの鼻が低かったらこの地球は変わっていた」がある。これはただ歴史のイフを言ったのではなく、歴史を変えるような恋愛の強力さと、それが成立する基盤の危うさを言っている。このセンスがフランス的だと思う。