くろねこ読書クラブ

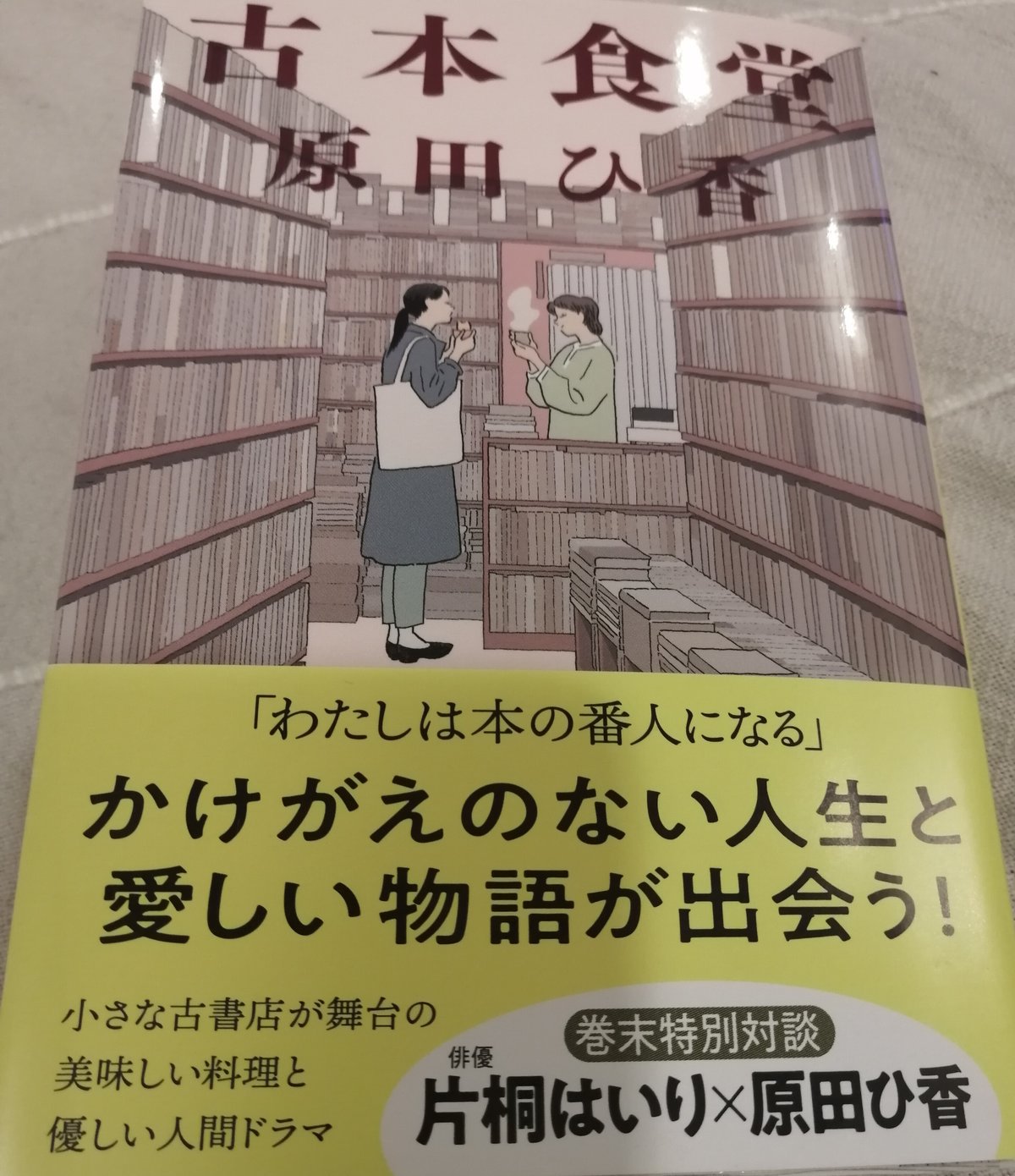

原田ひ香さんの「古本食堂」に出かけたのは、おととし。その古本屋という設定に惹かれた。今年になって、友達が読んで話題にしてたので、文庫で買った本を取り出し、ページをまたちらりちらり。図書館で借りて読み、気に入ったので、文庫を買ったのだが、解説と言うか対談が付いているのがまたうれしかった。

兄の営んでいた東京の神田神保町の小さな古書店を継ぐことになった主人公。帯広に暮らしていた彼女は、単身上京する。いとこの国文科の大学院生がその手伝いをする事になり・・・。神保町の美味しい食と古書店に集まる人々、そして、紹介される本の魅力が詰まった物語。

例えば、目次。

最終話「輝く日の宮」丸谷才一著と文豪たちが愛したビール

物語をはさみながら、必ず本が紹介され、おいしい食べ物も登場する。

この本を読んだ時、いとこの国文科の大学院生に刺激を受けた。自分も大学生の頃、古典や漢文を勉強したけれど、何をしていたのだろうと思った。もっとまじめに

勉強しろよ!と言うことだけれど、今さら。あ~自分が残念。

その大学院生に、大学の教授が薦める本が「輝く日の宮」(丸谷才一著)。研究書ではないけれど、文学として小説として最高だと話す。女性研究者が主人公で、源氏物語に「輝く日の宮」という失われた巻があるという話。

・・なんて面白そう。

続けて教授が言う。

「正直、研究者からすると荒唐無稽な話です。でも、フィクションとして楽しむのはいいし、あなたが研究を離れるなら、楽しんで本をなんでも読んでください。そして、いろいろな人に古典や小説の楽しさを教えてあげてください」

丸谷才一って、大学の時によく聞いた気がするがひとつも読んでいない。これはちょっと読んでみようかと思った。

今年の大河ドラマが「光る君へ」。平安時代のドラマであり、主人公は、源氏物語の作者、紫式部。まさにタイムリー。ドラマでは、紫式部と藤原道長がお互いを思っていたという話になっている。ホントのところはどうかわからない。

さて、この「輝く日の宮」でも、主人公の女性研究者安佐子が、自説を語り、源氏物語研究の第一任者の研究者(女性)と論を戦わせるシーンがある。どちらが正解か、誰にもわからない。だから面白い。

文語調で旧仮名づかいの文体が何やらこの物語にはぴったり。

光源氏が「光る君」、義理の母藤壺が「輝く日の宮」。対をなしている2人、その藤壺と源氏のことを詳しく書いた巻が紛失したと考える安佐子。その紛失には、藤原道長が関わっていると思う。紫式部と道長かと思われる男女の会話が安佐子の頭に浮かぶ。最後には、安佐子の考えた?失われた「輝く日の宮」のストーリーが・・・。

改めて丸谷才一の凄さを感じた一冊。

感想文にもなっていないけれど、源氏物語に興味がある人、「光る君」ファンにも勧めたい一冊。