デザイナー・ダイアリー:「Molly House」(Designer Diary: Molly House)

本記事は、2023年9月20日から同年10月16日にかけてBGG上で投稿された「Molly House」のデザイナー・ダイアリーである。その1、その3からその5まではCole Wehrle氏が、その2はJo Kellyが執筆している。

「Molly House」は、Cole Wehrle氏がDrew Wehrle氏と経営するWherlegig Gamesから出版される予定のゲームである。18世紀初頭のロンドンにおけるモリーと呼ばれる同性愛者の歴史をテーマにしたゲームである。「Molly House」はBackerKitにおいてクラウドファンディングを行い、無事に成功を収めたところだ(現在は終了しているが、レイトプレッジが行われるかもしれない。翻訳がキャンペーンに間に合わなくて申し訳ないところである。)。

「Molly House」は2つの独自性をもつゲームである。1つは、テーマ設定が今までにないものとなっている。もう1つは、そのデベロップ過程にある。

テーマについての詳細は本記事のその1及びその2を読むとわかるが、本作品とモリーハウスのあらましを語った以下の記事を読むと、解像度が上がるかもしれない。Zenobia Awardに関する内容は以下の記事のほうが詳しいように思われる。

デベロップ過程についてはその3からその4に詳しい。はっきり言うと、想定されるデベロップ作業から大きく逸脱していることがわかる(なお、その5は「Molly House」の現時点のルールの概要の説明となっている。る。)。

本記事は「Molly House」に興味がある人にとっては有意義であるとともに、Cole Wehrle氏のデザイン思想を垣間見ることができる。彼の発想は、どちらかというと、典型的なユーロではない。ユーロの型を用いてはいるものの、むしろ、アメトラ的な発想のほうが強いように思われる。彼のファンとして、そういった彼の思想・思考プロセスを知るにも最適だと感じた(同時に彼の思想がどのようにして貫徹されなかったかが明確に記載されている。)。

正直に言って、このゲームが面白いものかは定かではない。けれども、この作品について知ることは意義があるように思われる。

元記事は各表題の下にリンク先を示している。ヘッダー画像は、BGGから引用した(クレジット: )

その1:一体、このゲームはなんなんだ

クレジット: Cole Wehrle

10月17日に、Drew Wehrleと私は、Wehrlegig Gamesの次のクラウドファンディングプロジェクトをBackerKitに持ち込むことになっている。どんなキャンペーンのアナウンスも、私たちにとっては、常に大きな興奮と不安が伴う瞬間となる。私が何個のキャンペーンを手掛けようとも、それぞれのキャンペーンではいつも新しい挑戦が待ち受けている。少なくとも数夜は、どうなってしまうんだろうかと考えながら眠れぬ夜を過ごすのに十分な不確かさというのは常にあるものだ。

こういったことは、私たちの次のゲームである「Molly House」については特に当てはまった。このゲームは、私たちにとってかなり異例であったし、そういった理由で少し追加の説明をする意義がある。このゲームの長い経緯に興味があったり、具体的なゲームメカニズムやデベロップについて知りたくて仕方なかったりするとしても、ご心配なく。このゲームのメインデザイナーであるJo Kellyによる多くの事柄を含むそういった点を取り扱っている他のダイアリーを準備している。けど、今のところは、初めの投稿として、どのように私たちがこのプロジェクトを行うに至ったか、なぜこのプロジェクトを追求することにしたかについて話す時間を少し取りたいと思う。

2020年の初めに、Volko RuhnkeとHarold Buchananは、私自身を含む歴史ゲームの出版業界にいる多くの人たちと連絡を取ろうとした。彼らは、主として、出版されていた歴史ゲームの種類を広げ、デザイナーの母体(the pool)を拡大させて、歴史ゲームの中で十分には取り上げられていないことが多い人たちから才能ある人を取り入れるにはどのような積極的な措置をとれるだろうかということに興味があった。こうした会話によって、第1回Zenobia Awardの設立につながった。

Zenobia Awardは、通常のゲームデザインコンテストに工夫を加えたものだった。このコンテストの焦点は、歴史ゲームという分野をより多様で包括的なものにしようとするために、取り上げられてこなかった声に由来する歴史的なゲームデザインに向けられた。その上、知られていなかったり無視されていたりするトピックを取り上げたゲームに対して特別な注目を集めた。しかし、このコンテストを特別なものにしたのは、これだけではなかった。このコンテストは、前途有望な新人デザイナーと歴史ゲーム業界で活躍する名声が確立しているプロデザイナーをつなげるのに役立っていた。それと同様に、完成度、メンターシップ・プログラム、コミュニティも特別なものだった。

ご想像のとおり、大変な作業量だった。ありがたいことに、この賞は、コンテストの運営、セミナーの企画、エントリーの審査、応募者の指導を手伝ってくれる多数のボランティアにより適切に行われた。このプロセスの一環として、「Molly House」のデザイナーを含む小規模グループの指導を手伝った。

普段、私が新人デザイナーの手助けをする際に、私は彼らの作品が大きく2つのカテゴリに分類されることに気づく。デザイナーの中には、頭の中で自分たちのゲームがどのようにあるべきかという確固としたアイディアを持ってくる人もいる。そういったデザイナーのプロトタイプは並外れて徹底的に作られており、私が尋ねるかもしれないあらゆる質問に対する答えを準備している。こういったグループに提案をすると、彼らは自分のゲームにあまり手を加えないのが一般的だ。場合によっては、それでうまくいく。結局のところ、私は、彼らに対して、自分自身のデザインについてエキスパートであることを期待するのだろう。けど、最もありがちなのは、彼らは変更を加えたり自分の作品の中にある欠陥に気づいたりするのが遅い。

2番目のグループはほぼ完全に真逆だ。どんな提案も、デザイン全体の改変を引き起こしてしまう。多くの場合、こうしたグループは、自分のゲームが仕上がり、できる限り早く出版させたいという願望が動機づけとなっている。そして、彼らは、その願望を実現させるために、ゲームのいかなる要素も妥協することを厭わない。

さて、これらのアプローチどちらも必ずしも間違っているものではない。私がこういうグループのメンバーだと分類するデザイナーによって毎年出版される素晴らしいゲームがたくさんある。けれども、私が指導する小さなグループの中でJo Kellyは違っていた。

先ほどの2番目のグループの人たちのように、Joは自分のゲームを変更することを厭わなかった。けれど、劇的に変わっていく各バージョンにおいて、Joのプロジェクトの中心的なアイディアからゲームが逸脱することはないように思えた。Joに最初に会ってからというものの、私は、非常に強力なアイディアという重力に引き込まれている人を対応しているようだと思っていた。Joは、偶然にも18世紀初頭のモリーハウスをテーマにしたゲームを作ろうとしていたわけではなかった。特定の時代、場所、それに緊張感に関する根源的なものを目指そうとしていた。直ちに跳ね除けられて(sputtered)、空転してしまった様々な初期バージョンであったとしても、Joの仕事への集中力と物語を正しく理解させるための熱心さには敬服せざるを得なかった。

さて、指導者兼審判者である私は、応募者のゲームを直接手助けすることはできなかった。私は有益であろうとしたし、提案をしようとしていた。しかし、デベロップをしようとしたり、デザイナーとしての役割を果たしたくはなかった。コンテストにおける成功や失敗は、完全に彼ら自身のものでなければならなかった。それに、Joがコンテストを非常に上手く乗り切り、非常に競争が激しかったのにファイナリストになんとか残ったことは誇らしいと思うよ。

コンテストが終了した後に、私のグループにいた各メンバーと連絡を取って、出版のアドバイスをしたんだ。ただ、Joについては、仮のオファーをすることにしていた。私は、Joのアイディアとデザインの実践に対して大いに敬服していた。もし、Joが一緒に作業したいと思うのであれば、Drewと私は、その関係性を探求することに前向きだった。私は、この提案にためらいがあったことをはっきりと伝えようとした。Drewと私にとって、これは新しいタイプのプロジェクトだった。どれくらい時間がかかるか全く見当がつかなかった。別のデザイナーのゲームに関わることがどのようなものになるかなんてわからなかった。結局、このゲームを現状のままで出版することになるだろうか。デベロップ作業を依頼することになるだろうか。もっと大きい共同作業や共同デザインに発展することになるだろうか。私にはわからなかったし、Joには、伝統的なデザイナーと出版社の取り決めのようには見えない可能性が高いことを理解してほしかった。嬉しいことに、Joはイエスと言ってくれたんだよ。

これが数年にわたる共同作業の始まりだった。最終的に、デザインはJoと私自身との間でやりとりがされ、Drewがデベロップ担当と仲介人として助力するという役割を務めるというリズムができて落ち着いた。一般論として、デザインにおける神聖なものというのは、ただ核となる物語と伝えたいと思う特定の種類の感情だけである。「Molly House」は、18世紀初頭にみられたクィアのコミュニティと彼らがどのようにして不可能な状況の中で喜びや親密な関係性を作り出していたかをテーマとしたゲームであった。また、このゲームは、このコミュニティがどのようにして引き裂かれていったかについてもテーマとしていた。他の全てのことは、そのことに仕えるように機能するものでなければならなかった。もし、メカニズムが機能しないのであれば、それは破棄された。このゲームは、様々な段階でダイスドラフト、袋引き、その他のあらゆるメカニズムを取り込んだ。ある時点では、辛うじてカードゲームになるくらいまで縮小し、他の時点では真のLacerda(※原文はLacertaであるが、誤記と解した。)級のゲームにまで拡大した。こういう作業をしている間、中心的なアイディアから目を逸らさず、デザインがその中心から離れてしまった際には、お互いに大声で言い合うのをためらわなかった。

それに、私たちは一緒に作業するのが好きだった。私は頑固で全身全霊で臨む(full-contact)共同作業者になり得るというのはわかっていたが、私はJoという良きパートナーを見つけた。私たちは本当に重要なことについては同意した。私たちはこのプロセスに寛大であったし、本当に良いものを制作したいと強く願うことに関しては根気強かった。また、ゲームメカニズムは物語を紡ぐための道具にすぎず、(※ゲームメカニズムは)製品ではないことや、プレイ体験の最高の部分というのはテーブルを囲んで集まった仲間たちから生ずるものであって、たとえシステムがどんなに巧妙であるかもしれないがゲームに取り入れられたシステムからは生じないということも認めていた。

そして、この6月、私たちは実際に会う機会に恵まれた。Drewと私はUKGE(※UK Games Expo)に飛行機に乗って行ってこのショーを歩き回り(scout out)、この業界のパートナーの何人かと会った。初めて顔を合わせてJoと座って「Molly House」を通しでプレイした。そして、驚いたことに、大部分がうまく機能していた。まあ、正直な話をすると、最初は全然ダメだったんだ。けど、ほんの数時間のうちに短時間で仕上げたバージョンをプレイしたら、デザインが本気で燃え上がっていった。数か月以内に、安定したゲームのコアを仕上げた(おそらくつまずきながら試行錯誤した2年間の後にだ。そんなのあり得ないよな!)。Drewと私は、このゲームをGen Conに持って行き、この業界の更に多くの友人たちに見せた。そして、突然、「Molly House」が完成に至るように思えたのだった。

Wehrlegig Gamesは、伝統的な歴史ゲームを出版する企業として始まったわけではなかった。私の歴史ゲームを市場に届け、自分のゲームを提示する方法(their presentation)について、もっと自分で管理する方法が本当に欲しかっただけだ。この数年にわたり、私たちのゲームにまつわる現実のコミュニティが大きくなっており、そのコミュニティに向けてもっと多くのゲームを共有したいと思っている。みんなが「Molly House」をプレイしてくれるのが待ちきれないし、「Molly House」のようなゲームが、これから出版するたくさんのゲームの第一弾となってくれることを願っているよ。

もし、キャンペーンが開始したら通知を送ってほしいのであれば、このリンクから登録をすることができる(※既にプロジェクトページに移行するようになっている。)。

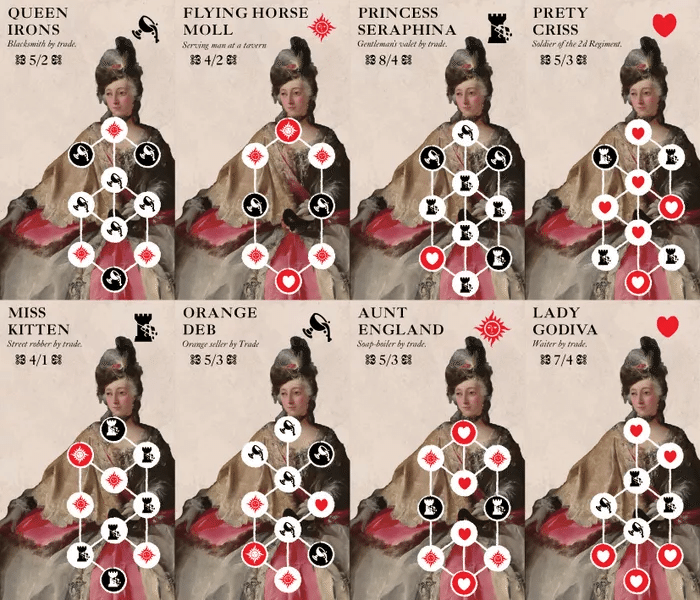

カードのグラフィックコンセプトの一部(完成形はまだ先だ)

その2:Zenobia Award(そして、ともかくモリーハウスとは一体なんなんだろうか?)

「Molly House」がもうすぐ誕生するという事実は、私にとって奇跡的であると感じることが多い。

最初に"モリーハウス"という言葉を聞いたのは、私の作曲の個人指導教員であり、ゲイの作曲家であることを臆面もなく公言していたマイケル・フィニスィーがCDと"Molly-House"(※ここで聞くことができる。)と呼ばれる作品の楽譜の一部を手渡してくれた時だった。この曲は、ひずんだヘンデルのアリアとリズミカルに演奏されるバイブレーターを用いた図形譜を混合した彼の作品だった。いうまでもなく、その作品は、私に多大な影響を残した。モリーハウスとは何かについてもっと詳しく調べようとしたが、"同性愛者の男たちがセックスのために会う"場所という以上のことはほとんどわからなかった。

2020年の終わりに、新しいメンターシップの枠組みと歴史ゲームをデザインする人たちやデザインされているゲームの多様性を増やすことを目的としたコンテストであるZenobia Awardについて聞いたときに、モリーハウスは私の心の中に明確に存在していた。私はクィアを題材にしたゲームを作りたいと思っていることがすぐにわかった。以前は問おうとは考えもしなかったが、なぜクィアを題材にしたゲームが既にたくさんあってもよかったのではないだろうか? 私が最初に考えたのはストーンウォールの反乱だったが、イギリスに焦点を当てることにした(そして、後に、このトピックがTaylor Shussの「Stonewall Uprising」においてうまく取り扱われることを知ったよ。)。私は、地方自治法第28条(Section 28, ※同性愛助長教育を禁止した規定)のゲームを考えたが(心の底から見てみたいゲームだね!)、その時にモリーハウスという単語を思い出した。

何年も離れているこの2つの出来事がなければ、私は、このゲームを作ろうとは心にも思わなかっただろうさ。

分解された「カタン」のご厚意によりできた、2021年3月時点のプロトタイプ

私は調査を開始して、以前見つけたものよりも遥かに豊富なリソースをオンライン上に見つけた。私は、17世紀後半から19世紀にかけて幅広く及んでいたクィアの歴史を発見したのだった。私は、(必ずしも)ベッドを共にしているゲイの男性だけでなく、多様なジェンダーの取扱い(gender play, ※訳しにくいがジェンダーの演技的なことも含むと思われる。)や根本的に異なるアイデンティティへのアプローチも見つけた。出産のお祝いを模したり、噂話を行うロールプレイをしたりするシシェット(cishet, ※異性愛者)文化の破壊、儀式的な命名式を通じて与えられた、養子縁組の"旧姓"を中心に築かれたコミュニティ、それにその合法性が議論される数世紀前にクィアの結婚式さえあった。

何世代も前の祖先から、慣れ親しんだ設定と異質な設定が、クィア、トランス、ドラァグ文化で繰り返された。また、悲しいけれど、驚くに当たらない事実もあった。それは、私たちがそういった過去を全て知ることができる唯一の理由は、反対する人たちがいたおかげであったということだ。風紀改革協会(The Society for the Reformation of Manners)は、ソドミー、売春、ギャンブル、それにそんなことがあってはならないが、日曜に商売をするといった犯罪に対する法が十分に執行されていないと考えた宗教家の集団によって結成された。当時、誰かを告訴することはお金がかかるものだったので、そんなことをするインセンティブはほとんどなかった。しかし、道徳的な責務によって、風紀改革協会は、犯罪に対処するために自分たち自身の治安維持部隊(proto-police force)を組織しなければならなかった。

17世紀後半から、風紀改革協会の取締りを行う巡査(constables)は、こういった犯罪に対するキャンペーンを開始した。彼らは、ロンドン中のクルージングが行われる有名な場所でおとり捜査をしかけ、プライベート・ルームのハニートラップに誘い込んで男色者(sodomites)を捕まえた。彼らは、賄賂や強要によって情報を提供することになった密告者のサークルを用意して、正体を隠した巡査をモリーハウスに潜入させることすらした。最も有名な事件では、Mother Clapのモリーハウスが2か月間監視されて、その後、1726年に強制捜索を受けた。40人のモリーが逮捕されたが、たったの4人だけが有罪判決を受けた。その年のうちに、ソドミー罪で有罪となった3人がタイバーンで絞首刑となった。

これを紐解くのは大変な作業だった。けれども、このゲームの主要なアイディアはかなりすぐにまとまった。ゲームの目標としてのクィアの喜び。一定の可能性としての裏切り。さらし台、罰金、収監、そして死のリスク。これらのことをゲームにうまく収めるには、まあ、相当難しいことが判明した。

ゲームの最初のバージョンは、2人用の対戦ゲームだった。一方のプレイヤーはモリーハウスを経営し、もう一方のプレイヤーは取り締まる。一方は喜びを生み出し、もう一方はそれを抑圧する。「ウォーターゲート」や「アンドロイド:ネットランナー」からヒントを得て、秘匿情報、ブラフ、ちょっとした綱引き要素があった。しかし、すぐに、モリーがゲームの中心にいるべきなのに、彼らが駒となっていることに気付いた。私は、このバージョンを破棄したが、製作したモリーのカードは残しておいた。

私は、枠組みが全て誤っていることに気付いた。プレイヤー自身がモリーになるべきだ。この時点で、Zenobia Awardが既に始まっていたが、幸いなことにColeがメンターとして割り当てられた。私たちは最初のミーティングを行い、Coleは作業するモデルとなるゲームを選ぶよう提案した。私は、Geoff Engelstein(※「ボードゲームメカニクス大全」の著者の1人)が「インカの黄金」を消防士テーマにしたゲームにテーマ変更をすることを理論化していたGameTekのエピソードを思い出した。私は、「Molly House」の物語が「インカの黄金」の力学(dynamics, ※動態)から肉付けできる可能性があるとも気付いた。プッシュ・ユア・ラックのゲームではあるが、宝石の代わりに喜びを、罠の代わりに巡査がいるんだ。

2021年5月のゲームボードで、カードドラフトの要素がある。駒が中にある円はクルージングが行われる場所だ。そして、丸型のトークンは、彼らを取り締まる巡査だ。

プロトタイプを作り、壊し、再構築するのに数か月を費やした。私はこれまで一度もゲームを作ろうとしたことはなかったし、こういった試行錯誤の成果の大部分はほとんどうまく機能しなかった。ゲームプレイは、ランダムなカード引きから始まり、カードドラフト、絶え間なく変わるワーカープレイスメントのアクションのプールに発展していった。プレイヤーは限られた数の配置するための駒を有していて、その駒は時間とエネルギーを表して、場所に関連したアクションが伴うものだった。ラウンドが進むにつれて、ボード上の場所にますます多くの巡査が溢れていき、いつプレイヤーが逮捕されるかを決めるダイスロールがあった。

このゲームは半協力ゲームであり、プレイヤーには、動機と呼ばれるゲーム終了時の目標が与えられた。プレイヤーは自分自身が必要なものに気を配らなければならず、秘密の欲求にも応えながら、"個人的な喜び"と"集団的な喜び"とのバランスをとることで、モリーハウスにいる他の全員の幸福を維持しなければならなかった。プレイヤーは、クルージングや男らしくすることで(putting on balls)最も多くの個人的な喜びを手に入れなければならないかもしれないし、プレイヤーに裏切り者となるような過酷な負担を課してモリーハウスが強制捜索を受けて閉鎖されるのを確実にするという滅多にない密告者の動機を胸に抱いているかもしれない。

このゲームの中心的な緊張感は、常にクルージングかモリーハウスにおけるコミュニティの構築かというところにある。クルージングは高いリスクを伴うが、簡単にできるし、競争相手もいないので、高い個人的な喜びの報酬がもたらされた。祝祭は、より多くのリソースの投下(investment)と協力が必要となるが、喜びにまつわる交渉も必要とした。プレイヤーはショーのスターになって喜びを全てかっさらうか、報われないパーティープランナーになって全てを手放すか、両方を少しずつやるかのどれかを決めなければならない。しかし、コミュニティの(communal)喜びをもたらすことで、プレイヤーは"評判"と呼ばれる小さいピンクのキューブを手に入れることができる。プレイヤーは同一の目標を有していた。すなわち、十分な個人的な喜びを得ること、そしてコミュニティが十分な喜びを受け取ること、そして同点となった場合のための評判(esteem)がある。動機の要素は削除されたよ。

2021年8月の混沌としたバージョンでのゲーム中盤の近影

取締りは別の難問だった。罰金、刑務所、それに死刑宣告をどうやって描写するか。この点は、異なる運命が記載されたカードの山を別に置くこととなった。巡査に捕まって賄賂を払うことができないプレイヤーは、運命デックからカードを引かなければならなかった。もし、社会的地位が低ければ、カードをたくさん引くことになって最悪の結果を選択することとなった。しかし、引いたカードの1枚が密告者カードであれば、代わりにそれを取ってゲーム中盤に忠誠心を変えることとなる。

"無罪"カードにはペナルティはない。実刑判決を宣告されることによって喜びと駒を失うこととなり、刑務所で失った時間を表現している。死刑宣告により自分のモリーカードを破棄して、中央刑事裁判所(Old Bailey)に裁判記録を残さなければならず(300年後、歴史家によって彼らの物語が発見される。)、集団的な喜びに深刻な影響を与えることとなる。あまりに多くのモリーが失われると、密告者を除く全プレイヤーがゲームに敗北することとなってしまう。その(※死刑宣告を受けた)プレイヤーは新しいモリーカードでもう一度スタートするが、個人的な喜びも影響を受けてしまう。

非常に多くのアイディアが現れては消えていった。ボーナスアクションに費やされる評判、モリーの間で形成される関係性、様々な交渉ルール、"証拠"トラックと"強制捜索"トラックの非常に様々な機能といった感じだ。驚くべきことに、1年近く取り憑かれたように作業したら、「Molly House」は、Zenobia Awardの8つの最終候補作の1つに選ばれた。審査員に提出したバージョンというのは未熟な箱庭ゲームだった。良くも悪くも、そのバージョンは、戦略的なボードゲームよりかはロールプレイングのプラットフォームとして随分とうまく機能した。それに、審査員の中でも見解が割れたと思うね。

Wehrlegig Gamesとデベロップに入る直前の2022年1月時点の「Molly House」

Coleがこのゲームのファンの中にいて、彼が暫定的な出版のオファーを出してくれたのは非常に幸運だったし、光栄に思っていた。このオファーは、私、Cole、Drewを含めた2年間に及ぶ更なるデザインとデベロップとなった。その結果は、当初のビジョンに忠実なままで、時にはこのゲームの初期デザインのコンセプトに立ち返ることすらあったゲームとなった。このゲームは、ロールプレイの機会を維持し、更には高めつつ、より一層の戦略的な体験をもたらすものとなった。非常に多くの人たちが既にキャンペーンに携わってくれている(are already along for the ride)ことにとても感動しているし、みんなとこのゲームを共有するのが待ちきれない。

Zenobia Award IIが10月1日に開幕する。とにかく歴史ゲームをデザインすることに興味があって、自分の声がボードゲームのデザイン界隈で取り上げられることが少ないのであれば、Zenobia Award IIをチェックすることを強く勧めるよ。このダイアリーから明白であるとおり、応募するのに先行経験なんて必要ないんだ!

その3:パーティーを開催するための厄介ごと

この記事は、Drewと私が作業をし始めたデザインの内容についての3つの記事の1つ目だ。最初の2つの記事は、主に、私たちが何度も(何度も)失敗したデベロップの試みについてのこととなる。3つ目の記事は、このゲームのデザインが実際にどのようにして機能するようになったかについてより詳細に記載し、今後の数か月で成長して発展することが期待される部分を強調することとなるだろう。もし、私たちの失敗について読みたくないのであれば、この記事を飛ばすことを提案させてもらうよ!

Jo Kellyが私たちと一緒に「Molly House」の作業をすることに承諾した際、Drewも私もこの仕事上の関係性がどのようなものになるか見当がつかなかった。Drewと私は、以前に他のデザイナーと一緒に作業をしたことがあったが、その努力は私たちの小さな会社に対してまだ身を結んでいなかった。私たちの共同作業がどんな形になるか全くわからなかった。

けれども、明確なことが1つあった。手を入れる必要があることがたくさんあるということはわかっていた。私たちが「Molly House」に出版のオファーを申し出る際に、私たちは主にゲームの設定とゲームを生き生きと描き出す非常に重要な緊張感に興味を抱いていた。このゲームの様々なバージョンの中に曖昧に(obliquely)描かれていた特別な何かがあるという思いを抱いていた。そして、私たちのデベロップとデザインの実践によって、それを中心に据えることができると考えた。批判的に言えば、極めて神聖さ(sacrosanct)を感じるメカニクス的な要素が一切なかった。これは少し奇妙なことである。大抵の場合、このような状況においては、ゲームのデベロップの全過程にわたってほとんど変更されないメカニズムがある。出版社がデザインを購入したりラインセンスの許諾を得たりする際には、これこそが出版社が手に入れるものだ。「Molly House」は決してそのようなものではなかった。私たちは、基本的にJoのビジョンを明確にする手助けをしたかっただけだった。このことによってゲームを1から再構築することとなったとしても、私たちは喜んでJoの手助けをしたね。

開始早々、共同作業に向けて基本的なルールを確立した。まず、Joが責任者となった。このことは定めるべき非常に重要なルールだった。私は1から10まで関与する(full-contact)共同作業者であり、何回かデザインを完全に改変する時に最高の仕事ができる。私は、デザインプロセスの初期段階を、本質的にコール・アンド・レスポンスのプロセスとして考えている。私たちは一緒に家を建てているのではなく、黒板に向かって意見を交わしているのだ。そんな状況では、黒板というのはアイディアを表現するための便利なメディアにすぎない。何度も消されて書かれて消されて書かれることになる。その目的は、素敵なイラストや図表を一緒に描くことではない。ゲームを作ることだ。

この反復的なプロセスを伴うスタイルは、経験を積んだデザイナーにとってすら威嚇的なプロセスとなり得る。そして、このプロセスがJoに過剰な要求を課してしまうのではないかと心配した。「Molly House」は結局のところ初めての作品だ。デザイナーがデザインとデベロップに囲まれるのを避けて(design and development scrums)尻込みすることも多い。争いの量を少なくすることで、デザイナーがもっと早く自分のゲームを出版に向けて作業を進めてくれることを期待して、このようにされることが多いように思う。争いをなくすことで物事が早く進むことが多いのは正しいけれど、本当に良いゲームを生み出すことは滅多にない。私は、「Molly House」を本当に素晴らしいものにしたかった。それはつまり、そのるつぼ(crucible)の中でこのゲームを安楽な状態に保つ方法を見つけなければならなかった。この目的に向かって、Joと私との間のパワーバランスを作り出す方法を見つけなければならなかったところ、基本的に全ての編集権限をJoに付与することで実現させた。私がどれほど貢献しようが、このプロジェクトにどれほど自らのリソースを費やそうが、1つ1つの最終的な決定権は完全にJoに委ねられている。「Molly House」のデザインクレジットは私たちで共有しているとはいっても、Joは常にこのゲームの編集長であり続けた。

私たちはあまり意図してはいなかったけれども、この力学によって素晴らしい役割の逆転が生み出された。私は、Joの承認を得ることを期待してデザイン上の問題を解決しようとして必死に働き続けた(toiled away)した。次に、Joは、頭の中で俯瞰して広い視野を維持しようとし、私があまりにも的外れなところに迷い込んだ時に軌道修正をもたらしてくれた。Joは原資料にはるかに詳しかったので、こういった関係性はゲームのテーマ性とメカニクス的な必要性との間にバランスを生み出した。

コンセプトアートの一部

例えば、祝祭のテーマについてみてみよう。初期の打合せのうちの1回の打合せの中で、私たちがどのようなものがデザインの核となる柱になるべきかを理解しているかを大まかに描いた。まず、プレイヤーはモリーの役割を務める。プレイヤーは、ますます敵対的になる世界で喜びを探し求めるだろう。プレイヤーは窮地に立つはずだが、本当の避難所(real refuge)も見つけることができる。このゲームは、この世の終末をテーマにしたものではなく、コミュニティが形成される脆く神聖な場所をテーマにしたゲームだった。次に、このコミュニティは、モリーハウスとそこで催されるパーティーを中心に展開されるべきだ。このパーティーは、刺激的で、馬鹿げていて、混沌としており、楽しいもののはずだが、当然だけど危険を伴うものである。

メカニズム的には、こういった祝祭がどのように機能するかあまり分かっていなかった。その時点までの様々なゲームのバージョンでは、劇的に異なった祝祭に関するシステムが取り入れられていた。袋引きのものもあったし、ダイスドラフトのものもあった。Joも私も特定の祝祭のシステムに特に魅力を感じていなかったと思う。けれども、祝祭はプレイヤーが喜び(勝利点)を生み出すとともに、風紀改革協会からの強制捜索や強制措置(リスク、変動する勝利条件)に自分たちのコミュニティを潜在的にさらす場所であるべきだと分かっていた。また、見せかけの命名式や仮面舞踏会(mock christenings and masquerades)のようなモリーハウスで一般的に行われていた特定の祝祭とイベントの一部にスポットを当てたいとも思っていた。

こういった祝祭はデザインにとって非常に重要だったし、問題の一部であった。それらはデザインの中心であったため、他のゲームシステム全ての重みを支えなければならなかった。もし、このゲームに秘匿された密告者がいるのであれば、おそらく、プレイヤーは、この祝祭システムによって本当の役割を表す(又は隠す)ことができるようになるだろう。もし、このゲームにリスクシステムのような類のものがあるのであれば、祝祭は、魅力的な方法でリスクシステムと整合させる必要があった。このようなシステムの必要条件を全て数え上げる時までには、パーティーそれ自体を組み込む余地がほとんどなかったわけだ。

悪い祝祭カード

したがって、私たちが構築した祝祭システムの大半は、明らかに退屈なものであった。あるバージョンでは、プレイヤーは、素晴らしいパーティーが運営されることを期待して様々な変換装置を並べようとする。このシステムは、(意図的にせよ、意図的でないにせよ)「フィレンツェの匠」における作品のシステムに準えたものだった。「フィレンツェの匠」における高い価値の傑作が奥深いのと同じように、そのシステムが楽しいパーティーを生み出していたとしても、驚くべきではなかったと思う。

ここから1年間程度続くデザイン上のマンネリにはまり込んでしまった。私たちは、祝祭がもっと協力的なものにしたいと決断した。そこで、1人のプレイヤーに変換装置を並べさせるのではなく、もし、祝祭が基本的にちょっとした課題のあって、プレイヤー間に分配されたタスクカードに分かれるのであれば、その方が良いだろう。そしたら、週(※ラウンド)の終わりに、卓上を見回して、誰が自分のタスクを完成させたかを把握する。私たちは、こういったタスクがデザインに切迫さをもたらし、週が終わる前に自分たちの仕事をこなそうと走り回ってもらうことを期待していた。

初期のタスクカード

本当にあまりにも多くの行き詰まりがあって、それを数え上げることなんてできなかった。あるバージョンでは、タスクの(プレイヤーへの)割り当てを「アイム・ザ・ボス!」式の交渉の対象とした。別のバージョンでは、タスクはランダムに割り当てられた。どれも正しいようには思えなかった。中核的な問題は、パーティーが単なる雑用のように感じることだった。ゲームのこの要素が作業のように感じてほしくはなかった。その部分は、最も遊びがいのある(playful)ゲームであるべきだった。

私はいつも結論に飛びつきたくて仕方ないので、このシステムの中核的な問題が十分なリスクがないということだと確信した。そこで、変換装置を並べたりタスクを割り当てたりするのではなく、プレイヤーがダイスを加えることになるダイスプールを作って、その後、ダイスをふってパーティーがどうなるかを確認することとした。私たちは、ダイスが転がるためのボール紙でできた小さなモリーハウスのダイスタワーすら用意した。"楽しい"といえば、特別にこしらえたダイスタワーだろう。そうだよね? な??

大量の無意味なダイス(多くのバリエーションがあった)

驚いたことに、このシステムはすぐに正しい出力(outputs)を生み出し始めた。実際のところ、この部分は、長い長い間、案としてとどまっていた。しかし、その後、私たちは第二の問題に陥った。もし、主要な勝利条件として"喜び"を用いるとしたら、テーマ的にもメカニクス的にも筋の通った形で、祝祭がどのように"喜び"を分け与えることになるのだろうか。

この問題の一部は、1つのダイスプールではたった1つの出力しかもたらさないということである。もし、全てのプレイヤーが同じ結果を楽しむのであれば、プレイヤーの地位を区別する余地は全くない。それに、もし、全プレイヤーに自身の小さいダイスプールでダイスをふってもらうのであれば、このゲームは中心となる焦点(its central focus)を失うことになるだろう。パーティーはたった1つだけにして、プレイヤーの全員がパーティーに参加してもらいたかった。

けれども、パーティーは奇妙な空間だ。手短な会話や密会のせいでパーティー参加者が傍に寄せられる、最大の注目を集めるポイントや瞬間がある。このゲームには秘匿の密告者が取り入れられることは分かっていた(あるいは、かなり確信していた)し、パーティーは裏切りと策略の機会を提供するのに絶好の場所のように思えた。パーティーが始まってしまったら、プレイヤーはダイスプールからダイスを1つ取って、それが示す報酬を得るという手番を行う。けど、これは正しいようには思えなかった。まず、これは、パーティーから想起される表現形式(narrative)とは正反対の感覚を抱くものだった。つまり、最も良くて最も面白い物事というのは、プールがダイスでいっぱいになるまさしく最初の瞬間にあった(※パーティーが佳境になった時が最高の瞬間だ)。パーティーに早く来すぎてしまったことがある人なら誰でも、このことが全くの誤りであるとわかる。次に、ダイスが公開された状態でドラフトされるので、ゲームの秘匿された役割のシステムをたきつけることに資するコソコソしていて表現豊かな(sneaky and expressive)場所と同じようにはできなかった。

けれども、ダイスシステムは概ね機能していたので、足りてないものを補うために、自分自身がますます複雑なメカニクス的な要素を構築していることに気付いた。ダイスは、プレイヤーが何をドラフトしたかによって行動が異なる面白いシンボルを大量に備えていた(最初よりもパーティーの終わりのほうが面白くすることができる。)。そして、コソコソできる可能性が消えないようにするために、ダイスを投げ入れて、プレイヤーが秘密裏にドラフトするダイスのロットをまとめてくれる特別な箱を作った。もちろん、ダイスを秘密裏にドラフトするということは、秘匿されたままリソースを保有する必要もあるので、(※保有しているリソースを隠すための)プレイヤーのついたて(shields)やパッドを取り入れることとなった(心の底から私の最も気に入らないコンポーネントである。)。

気の緩んだ典型的なデザインのセッションの結果。私は、ある種のデジタル黒板としてイラストレーターを用て、大抵の場合、DrewやJoと電話しながら、デザインやレイアウトについてスケッチを描きがちだ。もし、私の記憶が正確ならば、この画像は、プレイヤーが秘匿されたリソースを有しているのであれば、このゲームはどんなふうに見えるのかということを通じて思考を開始した時の打合せである。

毎月、DrewとJoに新しいカットを見せて適切にバランスを取ろうとして一緒に作業した。そして、毎月、私たち全員は、核となるゲームほ前提から遠ざかっているのではないかという漠然とした予感を抱いた。全てが複雑すぎたし、更に悪いことに、その複雑さは、このゲームのメカニクス的な要素が中核となる感覚を生み出すために用いられているだけではないという事実を根本的に補完するものだった。そして、基本的には、ダイスによるパーティーが、タスクアプローチと同じ問題を全てもたらしていた。様々な祝祭は、あまりにも雑用のように感じられてしまい、モリーハウスで行われていたような発展性に欠けていた。

この時点で、私たちはこの取組に1年間従事していたし、こんなに繰り返しバージョンを更新していたのにもかかわらず、私たちの労力に見合う成果が相対的にほとんどなかったと思っていた。私がJoのZenobia Awardに送った元々の作品を見返したら、私たちは中核となるデザインをより良いものにしているとは思えなかった。祝祭は単調だし、コアループは歴史的文献に表れているような物語を支持するのに十分確固たるものとは思えなかった。同時に、私は、デザインの大方が安定していることを認識した。私はデザインにおける不安定さ(fluidity)を重んじるので、このことは、ある意味ではとても不安に感じさせた。私は、このプロジェクトが良くなる前に固定化して(ossify)ほしくなかった! けど、この中核的な問題に取り組むことに全員が疲れていたこともわかっていた。だから、私は、この安定性を利用するのがいいと決断したんだ。少なくとも、全てが台無しになることを心配することなく、デザインのもっと細かい部分に移行することができる。

私は構造的な完全性を判断するのが上手くなかったということがわかった。それから数週間かけてデザインの細かい部分に取り組むにつれて、徐々に残りのデザインを引き離し始めて数か月間の作業を取り除いていった。すぐに、私たちは、再び真っ白い黒板を見ていると気付いたが、今度は黒板を埋める方法がわかっていたさ。

その4:恋の骨折り損

前回の投稿では、どうしてあるサブシステムを押し進めることでデザインの完全な見直しにつながることに言及することで話を締め括った。そのサブシステムは関係性のシステムだった。今回は、デザインにおけるシステムの役割と、どのようにしてその再構築(deconstruction, ※本来的には哲学的用語である脱構築と訳すべきかもしれないが、このように訳している。)私たちにこのゲームを完成させるのに必要なツールを与えてくれたかについて少し書こうと思う。

「Molly House」のデザインのある時点において、ある種のデートゲームを主要なものとすることを優先した。私が一貫して残念に思っているのは、もっと多くのゲームが個人間の関係性を探求してもいいはずなのにしていなかったところだ。私は、このアイディアを非常に支持していた。あらゆる種類のデートゲームは本当に興味深いデザイン上の問題を提示してくれるし、私が他の場所で探求してきた団結(alignment)やポートフォリオ(portfolio, ※ここでは有価証券という意味か)の問題とそれほど異なることはなかった。「パックス・パミール:第2版」の同盟システム(the loyalty system)や、「John Company」の様々な株式保有システムとは対照的に、デートゲームは親密で個人的な規模を主体としている。それは、探求するには実りの多い分野のように思えた。

私とDrewがプレイした当初の「Molly House」のバージョン(cut)は、プレイヤーが特別な祝祭を通じてお互いに直接的な関係性を形成し得た。このことは、後に多種多様な関係性を含むように拡張されることとなった。最終的に、こういった関係性は劇的に単純化されて、近いうちにエリアマジョリティの力学における訓練になることがわかった。基本的に、モリーに最も大きいキューブの山(stack)を積んだ人が勝利する。

Zenobia Awardに投稿されたバージョンの「Molly House」

厳密に言うと、この部分はまさにうまく機能したんだ。そして、それでもなお、このアブストラクトな形式であったとしても、このシステムについては何か魅力的なところがあった。同時に、それが正しいとは思えなかった。エリアマジョリティのメカニクスは単純すぎたし、モリー間にある個性の差が平板となってしまっていた。

また、このシステムは、デザイン上で長い間問題となっていた分野であるリソース生成にも大きく依存していた。早い段階に、アイテム、現金、アクションそれ自体という3つの資源を基本的には用意していた。プレイヤーは、こういったリソースを組み合わせて消費することでモリーとの関係を発展させ得た。けど、こういうリソースによって、プレイヤーは、固有の地位を発展させることがあまりできなくなってしまった。こうしてしまうと、プレイヤーはお金を生み出すためにアクションを行い、その後、お金をアイテムに変換するというアクションを行い、さらにその後、たまたま出席していたモリーとの関係性を発展させるために、祝祭でこのアイテムを消費するという非常に退屈なゲームプレイのループを生み出してしまった。

私たちは、このループを面白くしようと多くの時間を費やした。ある時点では、プレイヤーは自由にモリーと時間を費やすことができて、アクションを関係性キューブに変換することができた。うっ。この文章をタイピングするだけでイライラが募るね。私たちが関係性に手を加えれば手を加えるほど、このゲームの中核となる経済が関係性システムを支えるほど十分な頑健さがないだけだと気付いた。

それに、本質的な問題は、プレイヤーの地位が非常に柔軟性があるものだったのでどのプレイヤーも全ての要素に貢献することができてしまっていた。もし、高い価値のモリーがゲームに登場したら、プレイヤーは急いでそのモリーに"入札"するだろうさ。衝突やロマンスに至る緊張感なんてものは一切なかった。余談だけど、この力学はデザインをシンプルにしようとする試みから現れたものだったというのは指摘しておく価値がある。複雑さを削ぎ落とすと、ほぼ常に何かが失われる。そして、この場合には、私たちは、入り組んだ巡査の強制捜索、祝祭その他の要素のようなものにゲームの複雑さという予算を"消費"していた。それゆえに、関係性はちょっとした付随的なことに成り下がっていた。

私たちは2つのことを行うことでこれを修正した。まず、空間的な衝突を付加した。このゲームにはプレイヤーがあちこち動き回るランダムマップを用意した。これは、モリーがコヴェント・ガーデンに現れてプレイヤーがリンカーン法曹院にいたら、そのプレイヤーは時間内にそこに着くことができないかもしれないことを意味していた。次に、(※トランプの)スートトークンを用いて新しい通貨を生み出すことにした。

マップシステムの初期コンセプトの草案

スートトークンは多くの新しい選択肢をもたらした。私たちは1つ以上のトークンの袋があることを想像した。その袋は、伝統的なトランプやタロットから漠然と着想を得たアーチ型に続く4種類の欲望を反映するものだった。今では、現金やアイテムを得るだけの代わりに、プレイヤーはトークンを得ることができて、その後にどのプレイヤーのものでもないモリーを口説くといったことを含めた様々な方法でトークンを消費することができた。

最初は、どのプレイヤーのものではないモリーそれぞれに1つのスートをリンクさせることにした。これにより、ランダムに袋からトークンを引くことでプレイヤーは異なるモリーにリソースを割くことになるので、自然とプレイヤーの地位に差異が生じた。けれども、私たちは、これがゲームから凄まじいほどの戦略を除去することになるとすぐに気付いた。プレイヤーは、自分が保有するリソースに基づいて単独でどんなモリーにもリソースを割く傾向にあった。空間的な(※要素を付加することによる)懸念は重要であるけれども、この重圧を克服するには不十分であった。ゲームに質感を導入することで、私たちは基本的にゲームの戦略性の一部を徐々に奪っていったのであった。

体験トークンのシートの一部

このゲームの複雑さという予算のギリギリだと感じていたので、中核となるデザインにあまりに多くのルールを付け加えない解決策を思いつくのが重要だと思った。そんな状況において、私の直感は空間的な要素に向かうことだった。ここで、「Shark」というゲームの株式価値の値付けの力学から着想を得たというのは認めるよ。このゲームでは、株価を決定するための空間的な行動と評価という単純なセットを用いている。その結果は、「Acquire」のようなものよりも遥かにダイナミックな市場のように感じられるが、「Bear Raid」や数多くの現代的なビジネスゲームのようなものみたいにイベントカードの山を必要としない混沌としたゲームになった。

ここでの基本的なアイディアは、どのプレイヤーのものでもないモリー全てが個性ボードを有しているということだった。こうすることで、ゲームのスートの1つに関連する各ノードがあるネットワークになった。ネットワークの端にある特定のスペースが入り口となる。もし、(※スートに)適合するトークンをプレイすれば、そのスペースに関係性キューブを置くことができる。けれども、そこからプレイヤーはネットワークが示す隣接点に従って関係性を構築しなければならなかった。その後、各週(※ラウンド)の終わりに、どのプレイヤーがそれぞれのモリーに最も多くのキューブを有しているかに基づいて関係性が得点となった。

こうすることで非常に面白い力学が生まれた。配置ルールを標準的なエリアマジョリティシステムよりも少し難しくすることで、得点部分を単純なままにすることができた。また、すぐに大量の異なるネットワークのマップ("個性"の型)を制作することができるようにもなり、モリーたち全てに異なる印象を与えることができた。モリーは生きていて呼吸する人たちのようには振る舞わないけれども、貸金庫みたいになるよりかは一歩遠ざかるようにはなった。

個性のあるモリーたち!

それでもなお、問題は残っていた。このシステムにおける力学を適切なレベルに調整するのに膨大な時間を費やした。キューブは週から週へと引き継がれるべきか、それとも取り除かれるべきか? プレイヤーはお互いのキューブを攻撃し合うようにしたらいいだろうか? それぞれのモリーには何個のスートを含めるべきか? このシステムはどのように祝祭と結びつけるべきだろうか? この疑問の1個1個に答えることとなる過程に関しては、ちゃんとしたダイアリーが1本書けてしまうだろう。そして、普段と変わらない状況であれば、そのダイアリーを喜んで書くんだろう。けど、最後の疑問のせいで、結局、関係性システム全体がボツになることとなってしまった。

関係性システムに取り組んでいた最中、私たちは、より広範なゲームの中でこのシステムがどのような役割を担うのかという問題を絶えず突きつけられていた。デザインの初期段階では、個人的な喜びと集団的な喜びという2つの勝利点があった。徐々に、集団的な喜びはモリーハウスの風評(reputation)のようなものに姿を変えていった。集団的な喜びというアイディアは、祝祭がプレイヤーに(コミュニティ内の評価や名声である)評判(esteem)をもたらして、クルージングやモリーとの関係を構築することで個人的な喜びを得るというものだった。私たちがこの2つの勝利点の違いを推し進めれば進めるほど、これらの焦点が定まらなくなってしまうように思えた。ゆっくりとだが確実に、たった1つの勝利点をもたらす通貨(victory currency)が現れていった。こうなってしまった主たる理由は、アクション同士が連鎖しているからだった。具体的にいうと、祝祭が成功することによって、プレイヤーは関係性を構築するのに必要なリソースを得て、個人的な喜びを獲得することとなっていた。私たちはこのつながりを切り離そうと様々な方法を試したが、このゲームの広範なメカニクス的・テーマ的な枠組みの中では、そういった作業は誤っているように感じられた。

最終的には、この部分は非常に単純なループに収れんした(boiled down)。プレイヤーは祝祭を執り行うために動くことになる。この祝祭はプレイヤーに(スートのある)体験トークンを与えてくれて、その後、エリアマジョリティ方式で各週の終わりに喜びを獲得することとなる様々なモリーに、そのトークンを投資することとなった。

私たちは、こういった関連性の中で適切なバランスを取ろうとして多くの時間を費やした。そして、最終的に、うまくバランスの取れた状態に至ることができた。しかし、このバランスはこのゲームに焦点を合わせることにはならなかった。私たちは、もっと根本的なレベルで何かが誤っているものがあると感じ始めるようになった。デザインの中心であるにもかかわらず、祝祭は、関係性システムの半分以下しか、敏感に反応せず(responsive)、表現豊かでもなかった。他方、関係性システムは、表現の豊かさの割には、いまだに一次的にはランダムドローに引っ張られているように感じられたし、必要となる驚きや特性を有していなかった。全てが平板に感じられた。

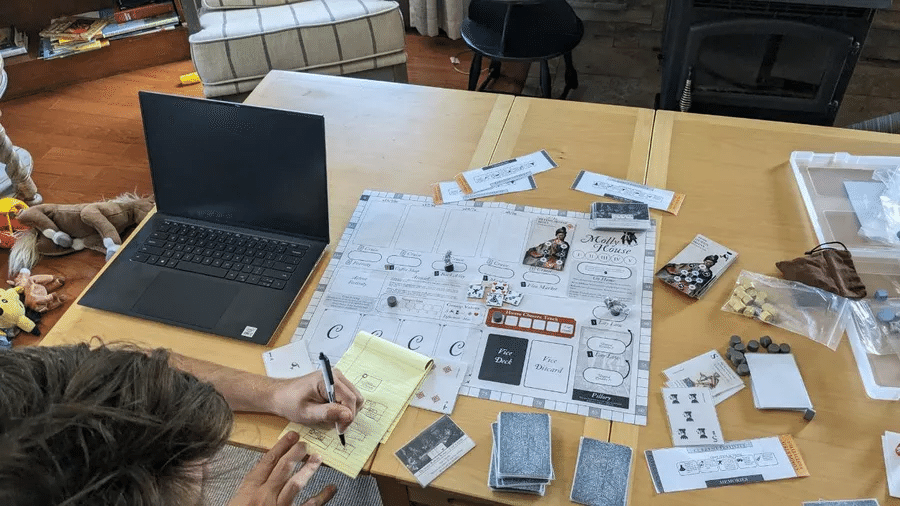

今年の夏のプロトタイプの作業。前面にあるのは私のぼさぼさの髪の毛だ。

その後、(数か月の間隔があったけれど)まとめると2つの機会に、このゲームのデザインがひっくり返ることとなった。それは、様々な"体験トークン"は巡査システムと関連づけるべきだと気づいたことで始まった。元々、巡査はボードをうろついて、現金やアイテムなどなどを最も多く所持しているプレイヤーを探すというものだった。けど、これでは、様々なプレイヤーの地位を支えたりみんなが本当に不安になったりするほどの十分な頑強さがあるとは決して思えなかった。体験トークンを導入して数か月後、巡査はこのトークンに従って適合させるべきだと気づいた。それは非常に明白なことだったね! もし、(聖餐)杯(のスートを有する)巡査が発動したら、その体験トークンを有するプレイヤーは厄介ごとに遭う。しかし、体験トークンの数を数えるだけならば、プレイヤーは特定の種類を0個から2個だけ保有しているのが普通なので、必要な範囲がもたらされないこととなった。つまるところ、不満の残る引き分けが多く生ずるということだ。もし、全てのトークンに例えば1から9までの罪の意識の値を入れ込めば、これは変更することができた。

もし、体験トークンが全くトークンの形をしていなかったならば、これはより機能していただろうさ。体験トークンはカードであるべきことは明らかだ。そして、いつ巡査による検査が起こるのかを決めるのにダイスを用いるのではなく、デックの中に何枚かの巡査カードを混ぜておいて、巡査カードを引いた時に検査が起こるだけでいい。各手番でプレイヤーがあちこち動き回る際に"尋問ダイス"を振るのではなく、カードを引いて手札に加えるだけだ。

こうすることで、続いて、合致したリソースとリスクを関連づけるという効果がもたらされた。つまり、プレイヤーは祝祭という文脈の外で自由にモリーと関係を構築することができるようになった。これは大きな問題だった。というのも、みんな単純にモリーハウスを無視することができたからだ。数か月いじくった後で、カードフローシステムを用いることでこの問題をうまく避けることができると気づいた。祝祭を判定するために変換装置やタスクを用いるのではなく、プレイヤーが目標に向けてカードに提供するシステムを生み出した(例えば、テーブルの上に20以上の値となる聖餐杯を出そうというもの)。もし、祝祭が成功したのであれば、こういった提供したカードは体験となり、そうして次の手番で異なるモリーとの絆を築くために用いられる。結果的に、こういった共通の目標はポーカーの手札の論理を反映したものかもしれないと気づいた。ある種類のパーティーでは6枚の数字が連続したカード(6 card run)を作る必要があるかもしれない。別のパーティーでは、5枚のカードのフラッシュが必要となるかもしれない。祝祭は、初めて自分自身の能力で遊び心のあるものとなった。

UKGEでのDrew、Jo、それにCole。

このシステムは数か月間持ちこたえた。この夏の初頭にUKGEでJoを訪れた時、このシステムは大部分が完成していた。そして、この夏の終わりには、私たちは、テストプレイの作業を拡大して新しいテストプレイヤーを加えた。こうしたテストの序盤で、非常に重要な気づきが生まれた。このデザインが単純に入り組みすぎていた。みんな新しい祝祭システムをとても気に入ってくれたが、へんてこなネットワーク・エリアマジョリティのゲームをプレイするのに多くの時間を費やさなければならない理由がうまく理解されなかった。彼らはもっとパーティーがしたかったんだ!

当初、私はこの強い意見(this impulse)に対して強い反感を覚えた。私たちは、関係性システムを構築するのにとても苦労したというのに! それぞれの個性のノードと つながりは非常に良いものだったというのに! 私は、それがもつメカニクス的・美的な可能性を放棄したくはなかった。しかし、数日間じっくり考えてみると、彼らが全般的に正しいと理解することができた。「Molly House」というゲームの中心は、当然、モリーハウスであるべきだ。だから、ある長い土曜日に、私たちは関係性に係るゲームをデザインから完全に取り除いた。

そしたら、モリーと一緒に何をすべきことになるのか? ほぼ一瞬で答えが出た。それはパーティーだ。以前の祝祭システムは、祝祭カード、タスクカード、手番終了時の目標などなどといった大量にある奇妙なシステムによって引き起こされていた。だが、もし、モリーに祝祭の目標を抱かさせるのであれば、関係性システムは暗にうかがわせる形で(in an implicit way)ゲーム内に存在し続けることになり得る。ボード上をうろついているモリーがいる。プレイヤーはモリーたちを手札に引き入れて、モリーハウスに連れて行き、パーティーを開くのを手伝うためにモリーをプレイすることができた。モリーはパーティーを運営して、目標を達成することができたし、他のカードと同じく祝祭に出席することができた。モリーはまさにゲームの中心にいた。「Molly House」はメカニクス的な基盤を見つけたのだった。

中心にいるモリー

このキャンペーンが始まる前の来週の初めに、この一連の投稿の最後を発表できることを願っている。その投稿では、現在のデザインを隅から隅まで紹介して、このゲーム全体がどこに行き着いたかを見せたいと思う。

その5:全てをうまくまとめると

先週、私は、「Molly House」のデザインがそのデベロップの間に引き受けた多くの紆余曲折があったことについて書いた。いかなるデベロップと同じく、最高にイライラする遅延や遠回りであっても実りの多い瞬間となるものだ。なぜかというと、デザインで最も不幸になる瞬間というのは、思考が明晰な瞬間でもあるからだ。何が違うのかというのを決めることで、ゆっくりとだが確実に整理したものを描き出すことができる。

今回は、「Molly House」はどんなゲームかについて話したいと思う。この投稿は、基本的にデザインの紹介としての役割は果たすというよりも、デザインを通じてするちょっとした旅行という感じだ。このゲームの全てのルールを伝えることはできないけれども、この投稿によってこのゲームをプレイしたらどんなふうになるのだろうとか、このゲームの重要なメカニクス的なシステムとか、それに願わくばどうしてこのゲームはこういう形となっているかとかという感覚を抱いてもらえたらいいなと思う。これまでプロジェクトと同様に、このキャンペーンの間にゲームのルールとテストプレイ一式を共有することは間違いないだろう。

けれども、これまでのプロジェクトとは異なり、1度に全てのことを共有するつもりはない。いくつかの理由からこのようにしているんだ。1つ目の理由は、事業計画上の問題だ(logistical)。Drewと私は、このゲームをローンチしてすぐにたまたま出張することとなっており、それでは、ルールの疑問やテストプレイ一式の不具合への対応ような、みんなが当然期待するレベルのサポートを提供することができない。2つ目の理由は、このキャンペーンで少し異なることを試してみたかったというものだ。私たちが手がけるゲームは、その時代のことやデザインそのものの歴史について深く学ぶといったより幅広い体験のほんの一部でしかないと理解している。そこで、みんながこのゲームをプレイする前に、このゲームの背景となる歴史を少し知ってもらえるようにすふために、背景知識に関する面白い読み物と一緒にローンチしようと思っている。そして、数日後に、様々なフォーマットでルールやテストプレイ一式を公開するつもりだ。

けど、このゲームがどんなふうに動くのかについて興味があるという方は、心配しないでほしい。このデザイナー・ダイアリーはそういい人たちのためにあるんだ。

1:プレイヤーとプレイヤーの欲望

プレイヤーは、1720年代におけるロンドンの活気あるクィアの秘密コミュニティの参加者となる。あらゆる種類のジェンダーの区別に従わないふるまいは市民の大多数から嫌悪されており、風紀改革協会といった市民グループによって徹底的に迫害されていたけれども、それにもかかわらず、避難所やコミュニティの拠点としての役割を果たしたモリーハウスとして知られている一連の建物において、プレイヤーはコミュニティを見つけることができた。このゲームは、そうしたMother Clapのモリーハウスとして知られるモリーハウスを中心に展開する。

ゲーム中に、プレイヤーは徐々に不道徳デック(the vice deck)からカードを獲得する。不道徳デックのカードは、欲望、祝祭、モリー、巡査といったカテゴリに分類される。

カードの一部

多くのカードには、ハート、ペンタクル(※ここではコイン)、聖杯、扇という4つのスートのうち1つのスートがある。これらのスートは、欲望のカテゴリを示すものである。祝祭にはスートはない。

欲望カードには1から9までの数字がふられている。数字は欲望の大きさを示している。カードの数字が高ければ高いほど、一般的にそのカードを保有するリスクが高くなる。また、数字の高いカードは得点になるのも難しくなる。さらに、欲望カードには星もあり、その欲望が満たされたならば、得られるかもしれない喜びを示している。喜びはカードの価値に概ね対応していて、カードの数字が高ければ高いほど、そのカードから得られる喜びも増えることとなる。

祝祭カードとモリーカードはパーティーを運営するのに用いられる。詳しくはこの後で話そう。

最後は巡査カードである。各スートには2枚の巡査カードがあり、8枚の巡査カード全てを不道徳デックに混ぜておく。プレイしている間に、巡査カードが不道徳デックから引かれることになる。巡査カードが引かれた場合には、巡査はボードを探し回って(※巡査カードのスートと)一致するスートのカードの中で最も数字が高いものを有しているプレイヤーを探すこととなる。通常、プレイヤーは、巡査のスートと同じスートをもつ最も数字の高いカードを1枚公開する必要がある。けど、2枚目の巡査カードを引いてしまうと、その巡査カードのスートと同じスートのカードを全て公開しなければならない。

公開したカードの合計値が最も高かったプレイヤーは逮捕されてしまう。このプレイヤーは選択を強いられることになる。公開したカードを全て犠牲に捧げるか、公開したカードの枚数と等しい数の罪トークンを取るか。巡査に対応している過程で、プレイヤーは秘密裏に密告者となってもいい。

密告者になることで、自分の勝利条件は劇的に変化することになる。「Molly House」というゲームは2つの形のいずれかの形で終わる。Mother Clapのモリーハウスが営業し続けるか、強制捜索を受けるかのどちらかだ。もし、営業し続けるのであれば、即座に全ての密告者はゲームに敗北する。けれども、もし、強制捜索を受けるのであれば、密告者ではない全てのプレイヤーは当局によって捕えられてしまい、ゲームに勝利することはできない。一旦、密告者になってしまうと、元に戻ることはできない!

2:プレーの流れ

「Molly House」というゲームは、週と呼ばれるいくつかのゲーム手番にわたって行われる(実際には、数年というほうが近いんだけど、それは別のデザイナー・ダイアリーの話題だね!)。このゲームは4週間後かモリーハウスが強制捜索を受けた後に終了する。週の最初はアクションラウンドから始まる。その後で、プレイヤーは、モリーハウスの変化する流行に基づいて自分の評判を得点にする。そして、プレイヤーは、ゴシップの山(the gossip pile)を公開してモリーハウスが強制捜索を受けたかどうかを確認する。最後に、プレイヤーはボードをクリーンアップして次の週のゲームを準備する。

アクションラウンドはかなりわかりやすいものだ。各プレイヤーはマップ上にポーンを有している。このポーンはボード上のスペースを2つまで進むことができ、移動後のスペースに関係するアクションを行うことができる。プレイヤーが他のプレイヤーと同じスペースを共有することは差し支えないし、ボード上を自由に動くことができる。けれども、パトロール(※警邏)マーカーがあるスペースには立ち入ることができない。パトロールマーカーは、プレイヤーが逮捕されるたびに動き回り、主としてボードにちょっとした空間的な要素(texture, ※意訳している)をもたらしてくれる。

いくつかアクションを見てみよう。最も単純なアクションの1つはコヴェント・ガーデンである。このアクションを使用すると、マーケットから自分のプレイヤーエリアにカードを取ってきた後で、1枚カードを引いてマーケットに補充する。プレイヤーが望むのであれば、このアクションを繰り返しても構わない。非常に重要な点は、マーケットにカードを補充する際に巡査カードを引いてしまったら、そのプレイヤーの手番は終了し、巡査の処理が行われなければならない。これは、巡査カードを引いたら常に行われることになる。だから、大量のカードを引く必要があるアクションを行う際には気をつけなければならない。だって、支払わなければならないカードを全て引く前に自分の手番が終了してしまうかもしれないからね!

ボードの一部分。

この変な形(※左上のアイコン)は"袋“になるはずだ。このゲームでは、この部分はプレイヤーがドラフトすることができるカードによって覆われている。

2つ目のアクションとして、モリーを口説くというものを見てみよう。マップの端の5つのスペースは地区を意味する。これらは、付属するスロットにモリーがいるのであれば、プレイヤーは求愛(courtship)アクションを行うことができる場所となる。モリーカードは、通常カードと少し異なった仕組みとなっている。モリーカードはパーティーで使用した後、捨てられるのではなく、家に帰ってきてその地区に関連するスロットに移動する。そこに移動したら、プレイヤーは求愛アクションを行ってモリーカードを手札に加えることができる。これを行うためには、プレイヤーはその場所に必要な数と同じ数だけのカードを手札から公開しなければならない。この処理の後で、プレイヤーはモリーカードを手札に加えることができる。けど、モリーを手に入れた後でプレイヤーがプレイしたカードと同じ枚数のカードを不道徳デックから破棄(つまり、不道徳デックからカードを引いて捨てる)しなければならないので、気をつけなければならない。こいつのせいで巡査が発動してしまうのはよくあることなんだ!

3:パーティー!

「Molly House」における大部分のアクションは非常に単純でたった数秒で処理できるものだ。これには1つ例外がある。それがゲームの中心となっているモリーハウス・アクションだ。

プレイヤーがこのアクションを発動させたら、自分の手札から1枚のモリーカードをプレイしなければならない。このモリーがパーティーの成功条件を決めることとなる。例えば、Princess Seraphinaの条件は2組あることである。そして、スタートプレイヤーから時計回りに、各プレイヤーはカードをプレイするかパスをすることができる。これは、全てのプレイヤーがパスを選択するまで続けられる。カードをプレイすることで、プレイヤーは、基本的に、みんなで必要な条件を達成しようと頑張って1つの"ポーカーの役"作りに貢献する。

モリーカード

祝祭の終わりに、プレイヤーはパーティーの目標が達成されたかどうかを見て確認する。成功すれば、プレイヤーは喜びを得る。他方、失敗すると、カードが自分の手札に戻ることになる。どちらの場合にも、不道徳デックからカードが引かれることになる。これはつまり、自分が巡査によって捕まってしまうかもしれないとわかる。パーティーというのは、プレイヤーの役割が最もあからさまとなる場となっている。だから、プレイヤーは、どのカードを共有するかについては慎重になる必要がある。

パーティーが成功したら、成功に貢献したカードは、自分のプレイヤーボードの下の"評判の山"と呼ばれるものに部分的にしまわれる。このカードの山は巡査の検査の対象となるが(active)、モリーハウスの流行の変化次第で追加の得点となる。また、プレイヤーは次の手番のためにこれらのカードを残しておくことにもなる。

けれども、必ずしも選択し得るカードが選択されることにはならない。「Molly House」では、慎重さが重要となる。もし、複数枚のカードが勝利するのに必要なセットを形成するのであれば、最も価値の低いカードだけが選ばれることになる(もし、さらに引き分けがあるのであれば、スートによる勝利判定システムがあって、それを区別することになる。)。成功したパーティーでプレイされたが選ばれなかったカードはゴシップの山に加えられる。ゴシップの山については次の項でお話ししよう。

パーティーの開催

パーティーの最後の要素は、プレイヤーが祝祭カードを用いてパーティーを修正することもできるということだ。祝祭カードには、勝利条件を変更したりより多くの得点機会をもたらしたりする能力がある。このカードは、モリーと一緒になって、筋金入りのパーティー好きであっても、目がくらむほどの数の機会や困難を生み出す。

4:ゴシップ、モリーハウスの閉鎖、密告者

最後に、モリーハウスの閉鎖について少し話しておかないと行けない。「Molly House」では、モリーハウスが強制捜索を受けた場合には、ゲームが終了する。強制捜索は、強制捜索トラックと適切に名付けられたトラックの最後のスペースにマーカーが進んだ際に起こる。大体の場合、強制捜索トラックが進むのはゲームのゴシップフェイズ中である。様々な場面で、プレイヤーは週を通じてゴシップの山にカードを加えることになる。もし、プレイヤーの欲望がパーティーで果たされなかった(unrequited)場合には、そのカードはゴシップカードとなってしまう。もしくは、ラウンドが終了した際に路上で逮捕されてしまった場合には、手札のカードの何割かがゴシップの山に捨てられることになる(これは、早めに帰宅すれば避けることができる!)。

ゴシップフェイズ中に、ゴシップの山のカード全てをシャッフルし、そのカードはマーケットの空いているスロットを埋めるなどのために使用される。そして、残りのカードが公開される。高い数値(4以上)のカードは強制捜索トラックを右に1つ進めることになる。他のカードはそのトラックを下げることになる。プレイヤーは、この2種類のカードの違いを判断して適切にやりくりすべきことになる。

思い出して欲しいのは、密告者のプレイヤーは、モリーハウスが閉鎖した場合に限り勝利することができる。したがって、密告者は、概して、なんとかしてゴシップの山に高い数値のカードを入れ込むことに関心がある。けど、完全に無実のプレイヤーが問題の一因になることもあるかもしれない。もし、プレイヤーが誰かが自分の高い数値のカードと合致することを期待してパーティーに参加したら、突然、ゴシップの山に非常に危険なカードを加えることとなっているかもしれない。そのプレイヤーは、他のプレイヤーを騙して誘惑して高い数値のカードを公開させる密告者だったのだろうか、それとも、(※リスクが)理解できなかった単なる無実の人だったのだろうか? それは他のプレイヤーが決めることだ!

密告者であることの重要な利点の1つは、ゲームの中核的なルールに従う必要がないということだ。他のプレイヤーと異なり、巡査が発動したとしても、自分の手札から合致したカードを公開する必要がないことになる。このことによって、密告者は逮捕を避けることができることが多くなるということになる。けど、あからさまになりすぎないようにしないといけない。

密告者という正体は秘密であるが丸わかりでもある。ゲーム全体を通して、巡査と出会したら、ゲーム終了時に自分の得点を下げることになる罪トークンを大量に獲得して終わることが多い。この罪トークンは自分のプレイヤーボード上に4つまで保管することができる。罪トークンを引くのではなく、時々、密告者トークンを引くこともある。プレイヤーは、いつでもこれらのトークンを公開して捨てることができる。しかし、この瞬間、プレイヤーが罪トークンを保有していない限り、密告者トークンを取得することができる。これを行った瞬間に、プレイヤーは密告者となる。

罪の山

密告者になることは非常に不安定な地位に置かれることにもなり得る! もし、プレイヤーがあるプレイヤーを疑った場合には、疑ったプレイヤーにマップ上の疑ったプレイヤーのスペースを見て告発することができ、告発されたプレイヤーは罪トークンの山を1つ公開しなければならず、その時点でのペナルティを受けて自分の素性が明かされてしまう可能性がある。もし、密告者であると明らかになってしまったら、知られてしまった密告者として残りのゲームをプレイしなければならず、パーティーの主催者から招かれたときに限り、モリーハウスでの活動に参加することができる。こうなると、パーティーを密かに台無しにすることはとても難しくなってしまう! それでも、プレイヤーが協力してパーティーに参加してほしいと考えるかもしれない状況はある!

終わりに

そして、これがゲームの基本的な事柄となる! 全てのアクションや祝祭の処理に関する具体的な段階の多くを取り上げなかったけれど、ここまで来たら、このゲームをどのようにプレイするかよくわかっているはずだ。「Molly House」については、メカニクス的な観点から「パックス・パミール:第2版」よりも軽いが、それでもプレイヤーにたくさん考えることを提供するようなものを構築しようとした。私たちは、このゲームが一般的に約1時間かかり(新規プレイヤーがいたらおそらくその2倍かかるだろう)、全てのプレイヤー人数においてかなりうまく見積もることができるとわかっている。それに、私たちの他のゲームと同じく、Box of DelightsのRickeyがデザインしたソロモードを用意したよ。

もっともっと話したいということは尽きないけれど、別の機会にとっておかないといけない。願わくば、明日の盛大なローンチでお会いしましょう!

以上

※本記事に関連する記事としては、以下のものがある。