【四季を彩る日本酒の嗜み方】日本酒にも「旬」があり、ものごとにも旬がある。

日本酒には、

「旬」

があるそうです。

そう聞いて、みなさんは、どんな季節を思い浮かべますか?

お米から作られる日本酒は、農業の延長と考えてみると、その年、お米の生育状況、つまり、同じ田んぼで同じ品種を作っても、毎年変わる夏の気候で、お米の出来が変わってしまう。

毎年、季節ごとに、味わいが異なっているため、そこに酒造りの真髄があるそうです。

自然の恵みを生かす、日本人の英知が結集しているためか、ちょっと、敷居が高いイメージがある日本酒ですが(^^;

例えば、こんな感じで、日本の四季に応じた楽しみ方を知ることで、一気に、身近な存在になるはず。

【春】フレッシュな生酒を春野菜と

【夏】「あえて常温」が新定番!?

【秋】熟成を終えた「秋上がり」を楽しむ

【冬】やっぱりお燗が身体においしい

梅雨時期だと、こんな日本酒が、合いそうですね(^^♪

そう、どんなことにも、手がけたり、取り組んだりするのに、ふさわしいタイミングが存在します。

例えば、自分自身が、

「面白そう!」

「やってみたい!」

と思ったこと。

「やりたい!」

と思ったそのときが、旬です(^^♪

まさに、

「鉄は熱いうちに打て」

で、旬を逃さずに、始めるしかありません。

「する/しない」」

「できる/できない」

「向いている/向いていない」

とか、考えるのも、ムダかなって、そう思います。

その旬の時間が、最高の始めどきです。

もし、旬を逃したら、

「時間もないしお金もかかるな」

という現実的な判断が働いて、せっかく、

「やりたい」

と思ったことも手をつけずに終わってしまいます(^^;

あるいは、お願いことをされたとき。

相手が誰であれ、

「これをやってくれませんか?」

と言われたら、その瞬間が、「旬」です。

さて、今週は、そんな「旬」な出来事が重なって、新潟県に出張に行っていたんです。

日本酒の生産量が、日本でもトップクラスの新潟。

新潟の日本酒が美味しい理由は、米作りに適した土壌と、澄んだ軟水があるから。

そして、移動日に、時間的な余裕が有ったので、思い切って、お店を探して、普段、飲むことのできない地酒を楽しんできたので、銘柄を紹介しておきますね(^^♪

【新潟の日本酒】

■越後高柳 純米さわがに 目覚め

■サビ猫ロック 銀サビ PHASE2 純米大吟醸

■鶴齢 純米吟醸

■緑川 雪洞貯蔵 純米吟醸

四季の移ろいとともに変わるその楽しみ方に、少し興味がわきましたか?(^^)

【お酒の歌】

「言葉にすれば虚辞となるゆえ風呂敷に包み提(さ)げゆく新酒一本」

(久々湊盈子『世界黄昏(せかいこうこん)』より)

「静かなる自嘲湧きたるこの夕べ酒一合のはや胃に沁みぬ」

(吉田直久『縄文の歌人』より)

「夏きざすやうに勇気はきざすのか飲酒ののちの蕎麦のつめたさ」

(大口玲子『東北』より)

「思うことなきときに酌みありて酌む遠き肥前の「六十餘州」」

(三枝昻之『それぞれの桜』より)

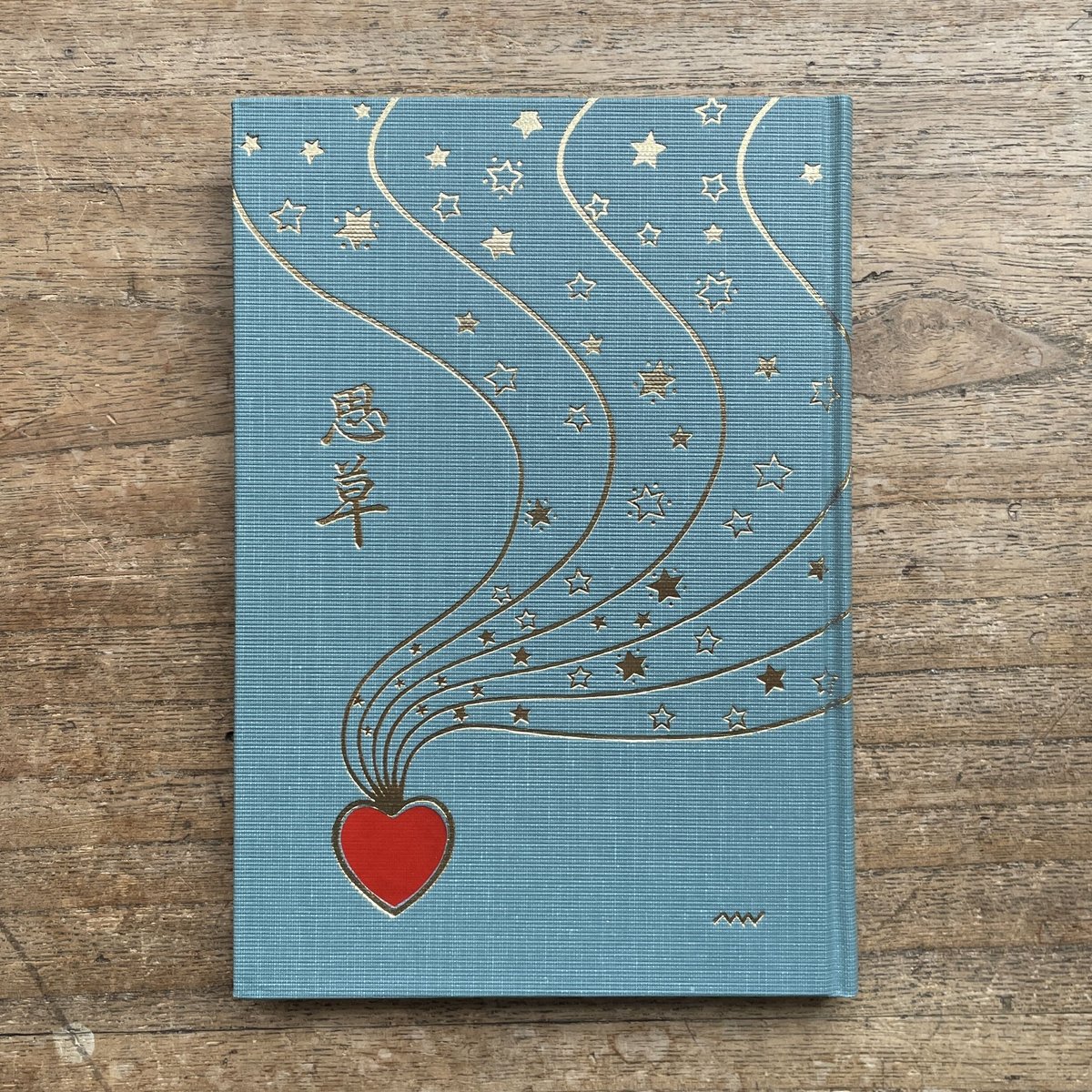

「酔ひにたりわれゑひにたり真心もこもれる酒にわれ酔ひにたり」

(佐佐木信綱『思草』より)

「山居にて一人遊びす股旅酒、山椒の擂りこ木、元の証拠干し」

(王紅花「夏暦かれき」54号より)

「君と君抱きあひたまへ酒杯(しゆはい)置き月の光に射(い)ぬかれながら」

(伊藤一彦『月の雫』より)

【モニュメント】

田中等/ムーン ダンス(Moon Dance)

【おまけ】