ゲームブックプレイ日記 ~『火吹山の魔法使い』~

最近、こう……「TRPGっぽいゲームがやりたいな」という欲を抱えて生きてまして。

TRPGがやりたい……ではなく、TRPGっぽいゲームですね。(『恐怖の世界』とか『バルダーズゲート3』とか。もっというと『CardWirth』とか)

別にTRPGがやりたくないわけではないんですけど、ほら、生粋のコミュ障の私にとって、なかなかにハードルが高いものがありまして……。

と、そんな日々を過ごしていたら、Twitterでなんかゲームブックの話題がぽろりと転がってきまして。(なんか、ゲームブックのチャート?すごい絡まりあった図みたいなやつ)

そういえばゲームブックってやったことないな、と思い立ちました。

もちろん、まったく触れてないわけではないんですよ?

いたいけで純真な子供時代は、名作『にゃんたんのゲームブック』をめちゃくちゃ読んでいた記憶がありますし、

むかーし、兄が『トルネコの大冒険』のゲームブックで遊んでいて、それを借りてちょっとだけ触った記憶があります。いかんせん、すっごく小さなころですので、記憶も朧げで、当然クリアはできませんでしたが。

でも、こう、「ちゃんとした」というべきか、児童向けの絵本とかコラボ作品とかではなく、いわゆる源流ともいうべき本家に触れたことはなかったなー(さらにいえば、ゲームブックというジャンルにそういった本家という概念が存在する事すら意識せずに生きてきた)、と思いまして。

にゃんたんはともかく確かトルネコの方は、単純にページを移動させるだけじゃなくて、なんかHPとか、戦闘とか、アイテムとかあって、わりと「ゲーム」してた記憶がありますし、そう考えるとゲームブックも、ひとり用TRPG的な側面を兼ね備えているんじゃないかと。これは、この機会に挑戦してみるのもありだなと思い、決意した次第であります。

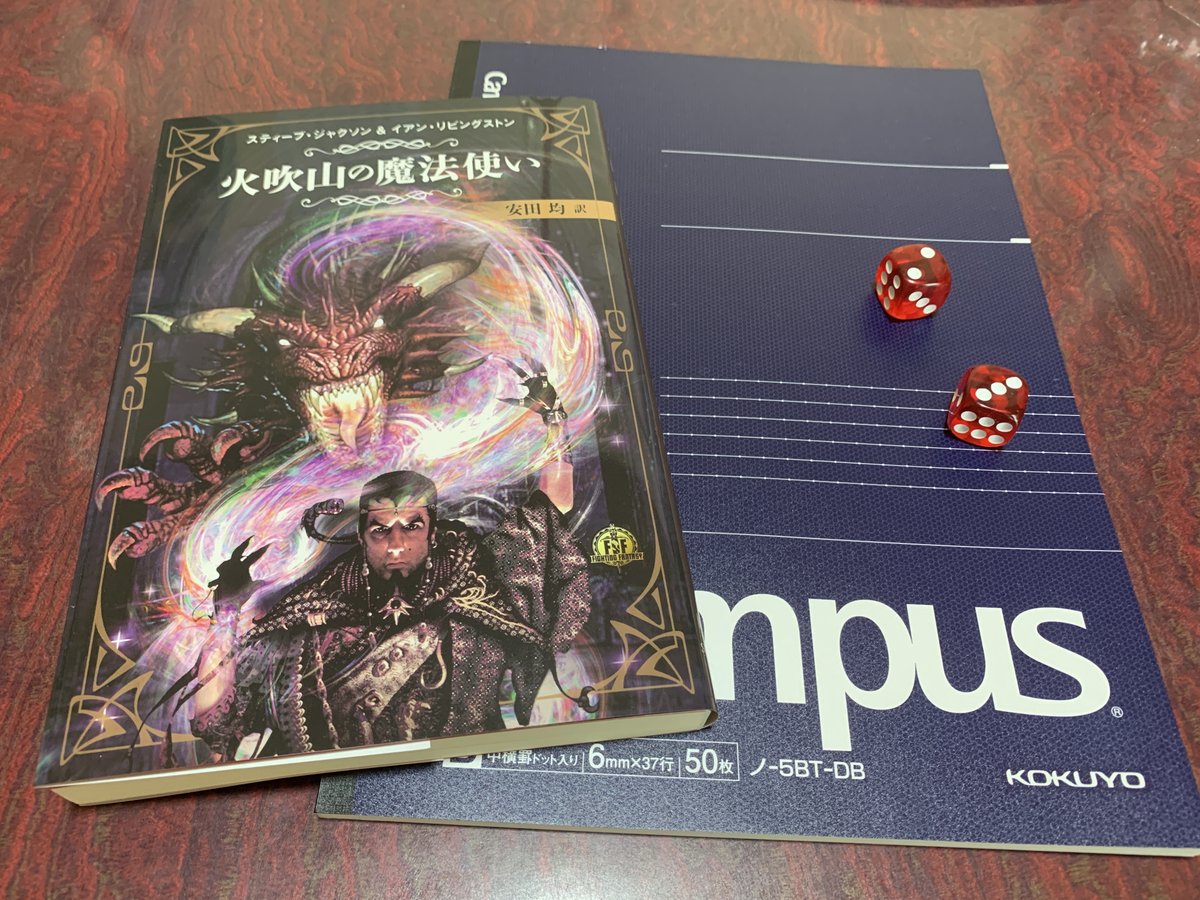

調べてみると、『火吹山の魔法使い』を始めとする『ファイティング・ファンタジー』のシリーズと、そこから派生した『シャムタンティの丘を越えて』から始まる『ソーサリー』四部作あたりがゲームブックの源流かつ入門にもよさそう、とのこと。(評価も高い)

どちらにするかは悩みましたが、『シャムタンティの丘を越えて』の方はどうやら単巻で完結するのではなく、四部作全部やらないといけないらしいんですよね。

そうなると、最初の1冊としてはちょっとハードルが高いかなと思いまして。せっかくなら1冊で完結までやりたいのと、いきなり4冊買わないといけないのは出費も多そうなので(1冊2000円くらいしますしね)。

それで火吹山の方を調べてみたのですが、さすがに古典というだけあって絶版になっているようです。表紙とかをがらっと変えて再出版もされているのですが、そちらもすでに絶版。

どうしたものかと思っていたら、なんてタイミングがいいのか、中古価格の高騰を受けて、再販されてるみたいなんですよね。今年に。

なんてことだ、これは神の思し召しか?

私に神がゲームブックをやれと言っているのか?

………

……

…

5冊セット

8580円(税込み)

いやあ……

さすがにいきなりで8500円は出せない……というか、5冊セットて。『ソーサリー』四部作より1冊増えちゃってんじゃん。

まあ、たしかに惜しくはあるけれどね。

ちょっと……、今回は、その、縁がなかったということで。

ね。

はい。

うわあああああ買ってる!!

届いてる!!!!

ほんとお前、そういうところだぞと思ってしまうんですが、まあ買ってしまったものはしかたがありません。

やるしかないですね。

というわけで『火吹山の魔法使い』を遊ぶ流れになったんですが、ゲームブックは電子ゲームと違ってデータが残るものじゃないので、せっかくならどんなプレイだったのか、記録を残そうと思ってプレイ日記をつけることにしました。

ゲームブック界隈には『指セーブ』なるものもあるらしいですが(みんなやっぱやるんだね)、せっかくなので一切のズルなし。製作者が想定している本来の難易度でゲームを楽しんでみたいと思います!

キャンバスノートとダイスも用意して……いくぞ、いざ冒険の旅へ!

【※注意!】

ここからはプレイ日記となりますが、一切ネタバレの配慮をしておりません。攻略法もガンガンと書いてありますので、未プレイの方はご注意ください。

【冒険1回目】

記念すべき初挑戦……なんですが、技術点が最低値、体力点も最低値と初期パラメータはかなり低いですね。まあ、なにしろ初プレイなので、この低さがどれだけ難易度に影響するのかもわかってないんですが。

幸いにも運点だけは最大値を出すことができました。システム説明にあらゆる場面でダイスロールができる〈運だめし〉のシステムが載っていて、判定に成功すれば攻撃で大ダメージ、防御で被ダメ軽減、さらに技能判定にも関わってくるっぽいんですよ。

きっとこのシステムがかなり重要だと考えまして、ポーションは「幸運のポーション」を選択。短所を振り返るな。長所を伸ばしていくスタイル。

〈初期ステータス〉

〇技術点:7

〇体力点:14

〇運点:12

「幸運のポーション」

ステータスを決めたら、いよいよ冒険のはじまり。まずはマッピングを進めるため、西ルートを進んでいくことにしました。迷路でいう「左手法」ですね。

最初の部屋で金貨、次の部屋で九九と刻まれた青銅色の鍵、さらに次の部屋で、滅茶苦茶重要そうな竜炎対策の呪文を入手します。これ、後々ドラゴンが出てくるフラグじゃ~ん!

順調に攻略していると思ったんですが、三叉路の西の部屋、オークの族長+召使いのペアとの戦闘に苦戦し体力点を3まで削られてしまいます。特に技術点が同じオークの族長の攻撃ダイス荒ぶりまくり、体力を6点ほど奪われたのが痛かったですね。

なんとか倒して宝箱を開けたものの、無理矢理壊した為かダーツの罠が作動。

瀕死の私に追い打ちをかけるようにダメージ判定で5が出てしまい、ゲームオーバーとなりました。

私の初めての冒険は、ここで終わってしまった!

あっという間に終わった初プレイですが、とにかく原技術点最低値が辛かったという印象。体力点も低いので、戦闘するたびに命がもりもりと削られていきます。

せっかく運点はよかったのだから、オーク族長との戦闘では出し惜しみせずに〈運だめし〉でダメージを軽減するべきだったと反省。攻撃は最大の防御という信念で、こちらのダメージ倍増にこだわったのが良くなかったのかもしれないですね。

〈最終ステータス〉

〇技術点:7→7

〇体力点:14→0

〇運点:12→9

◆金貨:1枚

◆宝石:なし

◆ポーション:「幸運のポーション」

◆残りの保存食:10

〈所持装備品〉

・剣

・革鎧

・盾

・青銅色の鍵(九九)

〈結果〉

パラグラフ三三九:小さなダーツの罠で倒れる

【プレイ時間】35分21秒

【冒険2回目】

〈初期ステータス〉

〇技術点:12

〇体力点:15

〇運点:11

「体力のポーション」

さっそくリベンジ……の2回目の冒険ですが、なんとステータス決定時のダイスロールは技術点で最高点を出しました。そのときは「へー、ラッキーじゃん」ぐらいのノリだったんですが、これがとにかく助かりましたね。

まず、戦闘でまったくと言って良いほど苦戦をしなくなったというのがあります。相手に攻撃力で上回れることがなくなり、基本的にずっと俺のターンができる。雑魚相手ならばダイスロールをするまでもないケースも多い。

そして、各種判定がすべて技術点に依存しているため、扉を体当たりして壊すことも基本的に成功します。これが探索において非常に助かりました。火吹山には鍵のかかった扉が沢山でてくるんですが、それを体当たりで壊すのに、技術点参照のダイスロールをするんですね。失敗すると体力点が減らされた上に、部屋の中を探索できない=中のものを入手できません。なので、扉破りが確実に成功するというのはすさまじいアドバンテージなわけです。

2回目の挑戦にして『火吹山の魔法使い』……理解ってまいりました。さてはこれ技術点ゲーだな?

冷静に考えてみれば技術点というステータスひとつで、TRPGの「攻撃力」「命中率」「回避率」「防御力」「各種判定技能」を兼任で担っているわけなんだから、重要以外の何ものでもないよなぁ!?

そして1回目の冒険をやられて気づいたんですが、ゲームブックって、ローグライクゲームに近しいところがあるんですよね。1度ゲームオーバーになると、全てを失い引き継がれるものがなにもないところとか、データ的には引継ぎはないけれど、プレイヤーの経験が積み重なり、次のプレイで上達していくところなんかが。

プレイフィールとしてはめちゃくちゃローグライクに近い。そう考えると、ローグライクゲームであった『トルネコの大冒険』のゲームブックが出ていたのも納得がいきますね。

なので2回目の冒険の基本戦略としては、とにかく「総当たり」で行くことにしました。

開けられる扉はすべて開ける!

中で唸り声がしようが関係ない!

開けられる箱はすべて開ける!

罠が掛かっていようが関係ない!

たとえ今回の冒険はそれが原因でやられても、次回以降に罠を避けられればそれでいい。まずどこに何があるのかを把握しなければ話にならないだろうという戦略です。

結果的にはこれがバチクソにはまった形になります。技術点12がここで活きてくるわけですね。

①高い技術点により、開けられない扉がなくなるので、探索漏れがなくなる。

②高い技術点により探索した結果の戦闘でも体力が削られなくなる。

部屋を開けたら罠でゴブリンの群れに襲われようが、簡単に蹴散らせるという具合です。やはり技術点……! 技術点はすべてを解決する……!

そんなわけで序盤は無双状態で進むも、中盤からはそうも言っていられなくなりました。

川を渡った先に出てくる、ヴァンパイアが強い。

相手も技術点が10あり、ダイス神があらぶった結果、体力をごりごりと削られ、6ラウンド終了時に遁走する羽目になりました。

「ヴァンパイア相手に有効なアイテムはあるか?」みたいな質問があったから、探索をもっとくまなくすれば良かったんでしょうが……ゲームブックのシステム的に「正解ルートを選んだら戻る」ということができないのがネックですね……。

そして、最大の苦難がグール戦のあとに広がる、迷宮でした。

まさかゲームブックでこんなにガチガチにマッピングが必要になるとは思いませんでしたね……。

それまでは、大体の図とどんなイベントがあるかをメモる程度だったんですが、そんなヤワな地図では到底太刀打ちできません。

同じような十字路が何個もあり、しかも意地悪なことにワープポイントがあちこちにある。隠し扉の類いも多い。

2回目の冒険は、4時間近くプレイしたけど、そのうち半分くらいはこの迷宮に費やしたんじゃないですかね……?(いや、もっとか?)

ミノタウロスの部屋とか迷宮技師とかチェックポイントになりそうなところからマッピングするも、ワープポイントを踏んで見知らぬ場所に飛ばされ発狂することが多々あり……。

別の場所かと思ったら同じ場所だったり、同じ場所かと思ったら別の場所だったり。そうして迷宮内をぐるぐるぐるぐる……。

そこで閃いたんですけど、ゲームブックってパラグラフに番号が振られているから、マッピングでもそれをメモってけばいいんですよね。なんでこんな簡単なことに気づかなかったんだろう……。

その後も苦戦しつつ、番号マッピング戦法でなんとかマップを完成させ、這う這うの体で迷宮を突破しました。まあ、くたくたなのはプレイヤーだけで、技術点が12あったおかげで、ランダムエンカウントを何度踏んでも体力は全然減らされずにキャラクターはピンピンしてたけどな!

その後、ドラゴンは呪文で撃退して、いよいよラスボス(推定)の魔法使い戦へ。ここで〈不可視のポーション〉が役に立ち、しかも技術点は12。そのうえ三日月の盾も拾っていたこともあり、なんとノーダメで突破することができました。

おいおいなんだよまさかの2回目でゲームクリアか? とうきうき気分で進んだら、なんと最後の最後、宝箱を開けるのに鍵が3つ必要とかいう最大級のトラップが――

……え、いや、鍵、2個しか拾ってないんですけど? は?

「数字の書かれた鍵が三つなければ、ここできみの旅は終わる。鍵を見つけるためにもう一度この山を探索しなければならないと知ったきみは、箱に座って泣きはじめる」

いやガチで泣きそう……いや、キレそう。

〈最終ステータス〉

〇技術点:12→12

〇体力点:15→15

〇運点:11→9

◆金貨:45枚

◆宝石:なし

◆ポーション:「体力のポーション」

◆残りの保存食:7

〈所持装備品〉

・剣

・革鎧

・盾

・青銅色の鍵(99)

・〈不可視のポーション〉

・手袋

・弓

・矢

・三日月の盾

・イヤリング

・赤い鍵(111)

〈結果〉

パラグラフ一三九:宝箱を開ける鍵が足りずに途方に暮れる

【プレイ時間】3時間57分27秒

【冒険3回目】

〈初期ステータス〉

〇技術点:11

〇体力点:22

〇運点:8

「技術のポーション」

というわけで、鍵を探すために隅から隅まで攻略してやるぜ……の3回目です。

今回も、技術点が11とほぼほぼ最高値のナイスダイスロール。技術点ゲーですからね。体力点もかなり大きな数字を出し、3回目にして初の20点オーバー。これは、ゲームブックの神が私にクリアしろと言っているのでは……?

その代わりに原運点がかなり低くなり、初期値がまさかの8。

2回プレイして思ったのですが、運点は単なる数値でなく、〈運だめし〉を行う際に現運点以下を出さないと成功しないので、額面の数値以上に大きさに意味があるなという印象でした。なので、初期値が8というのは――ちょっときつそう。

技術点が高く、戦闘では苦労しなさそうなので、体力回復は保存食で賄うことにして、持って行くポーションは技術点が下げられる事態に備え〈技術のポーション〉を選択しました。2回目の冒険を見る限り、高技術点でさえあれば、結構保存食は持ちそうな印象でしたので。まあ結局……最後まで飲まなかったんですが。

とはいえ3回目だし、技術点も高いしでさくさくと進行していきます。忘れずに青銅色の鍵(99)や、対ラスボス戦に備え〈不可視のポーション〉も回収。

一点、前回と大きく変えたのは、格子戸を開けたあとのルート。前回は西へ進みましたが、今回は東へ。正直、西ルートが川へと続く正規ルートの印象だったので、マップ埋め(正規以外のルートも調べておきたいマッパーの鑑)ぐらいのモチベーションだったのですが、なんとこちらも川に繋がる模様。

東ルートの道中で、鉄のサイクロプスと遭遇し、討伐すると、初めて宝石を入手できました。が、それよりもなんと小さな鍵(111)をゲット。

は??????

いや、こっちが正規ルートなのかよ!

というか、西と東の二択で東に行かないと鍵(クリアに必須フラグ)が入手できないってマ? もしかしたら西ルートも見逃してるだけで鍵がどこかに落ちていたのかもしれませんが……。

さらにサイクロプス後のバーバリアン戦で「木槌」と「尖った木の切れ端」を入手。

――あ! これ念願のヴァンパイア特攻アイテムじゃん!!!

うーん……、どうやら東ルート選択の方が正解っぽいな。

その後、川を渡ったあともルート変更。前回は、直ぐに正面の扉に入ったのですが、その前に左右の道を調べてみることに。その結果、舟小屋の鍵を入手し、逆サイドの舟小屋へと侵入することができました。

舟小屋の中で銅色の鍵(66)入手。これで99・111・66とクリアに必要な3つの鍵がそろったわけですね。

舟小屋の先へと進むと、強敵・ワイト戦。現代ファンタジー観でいうと、ワイトって雑魚アンデッドモンスターの印象しかないんですけど、昔は強敵分類だったんですね。ドラクエの影響で雑魚モンスターの印象がついたスライムみたいだ。

本作でのワイトは強敵なんてレベルではなく、純銀製の武器がないと傷一つ付けられないとかいうチートモンスター。そんな武器持ってないよ! ということで溜まらず逃走。部屋に置いてあった箱は調べられず。気になるなぁ。まあ鍵は3つ集まったので、クリア必須のキーアイテムってことはないと信じたいですが……。

そしてそのままグールの部屋へ……ってあれ、ちょっと待って。舟小屋ルートだとヴァンパイアと戦わないのかよ! せっかくヴァンパイア特攻のアイテムを手に入れたのに!

冒険って、ままならないね。

そしていよいよあの苦戦した迷宮へ。

とはいえ前回の冒険でマッピングは完了しているので恐るるに足らず。なんなら最短距離で踏破できますもんね。広いわりに特に必須イベントやアイテムもないし。唯一ミノタウロスくんは倒すと金貨と赤い鍵(111)を落としますが、今回はすでに同じ番号の小さな鍵(111)を持っているため、それも不要。寄り道せずに最短ルートで……

いや……あるっ……!

番号がかぶっている鍵がふたつ、必要なケースがっ……!

最後の宝箱のギミックは、3つの鍵に刻まれている数の合計で開くシステム……!

言われていない……3つの鍵の番号が、全て違うとは……ひとことも……!

ならばありうる……同じ番号の鍵の数を、複数回足し合わせることだって……!

というわけで急遽迷宮内を寄り道。ミノタウロスくんを倒して赤い鍵(111)も念のためゲットしておきます。

これで鍵は全部で4本。青銅色の鍵(99)・小さな鍵(111)・銅色の鍵(66)・赤い鍵(111)になりました。

迷宮を突破し、ドラゴンを竜炎の魔術で撃退。3度目の冒険でも、ドラゴンと戦うことはありませんでした。かなしいなあ。(だって序盤で確実に対策呪文が手に入るから……)

そして魔法使い戦。今回も、〈不可視のポーション〉と三日月の盾を駆使して戦います。さすがにノーダメージとはいかず、6点ほど削られることに。とはいえ無事に撃破しました。

そして、いよいよ最後の宝箱。

まずは、青銅色の鍵(99)+小さな鍵(111)+銅色の鍵(66)=276の組み合わせから。

はずれ!

宝箱は開かず、酸によるダメージを喰らってしまいました。

やはり、「外れの組み合わせ」も存在するんですね。

続いて、青銅色の鍵(99)+小さな鍵(111)+赤い鍵(111)=321の組み合わせを試します……!

どうだ……!

………

……

…

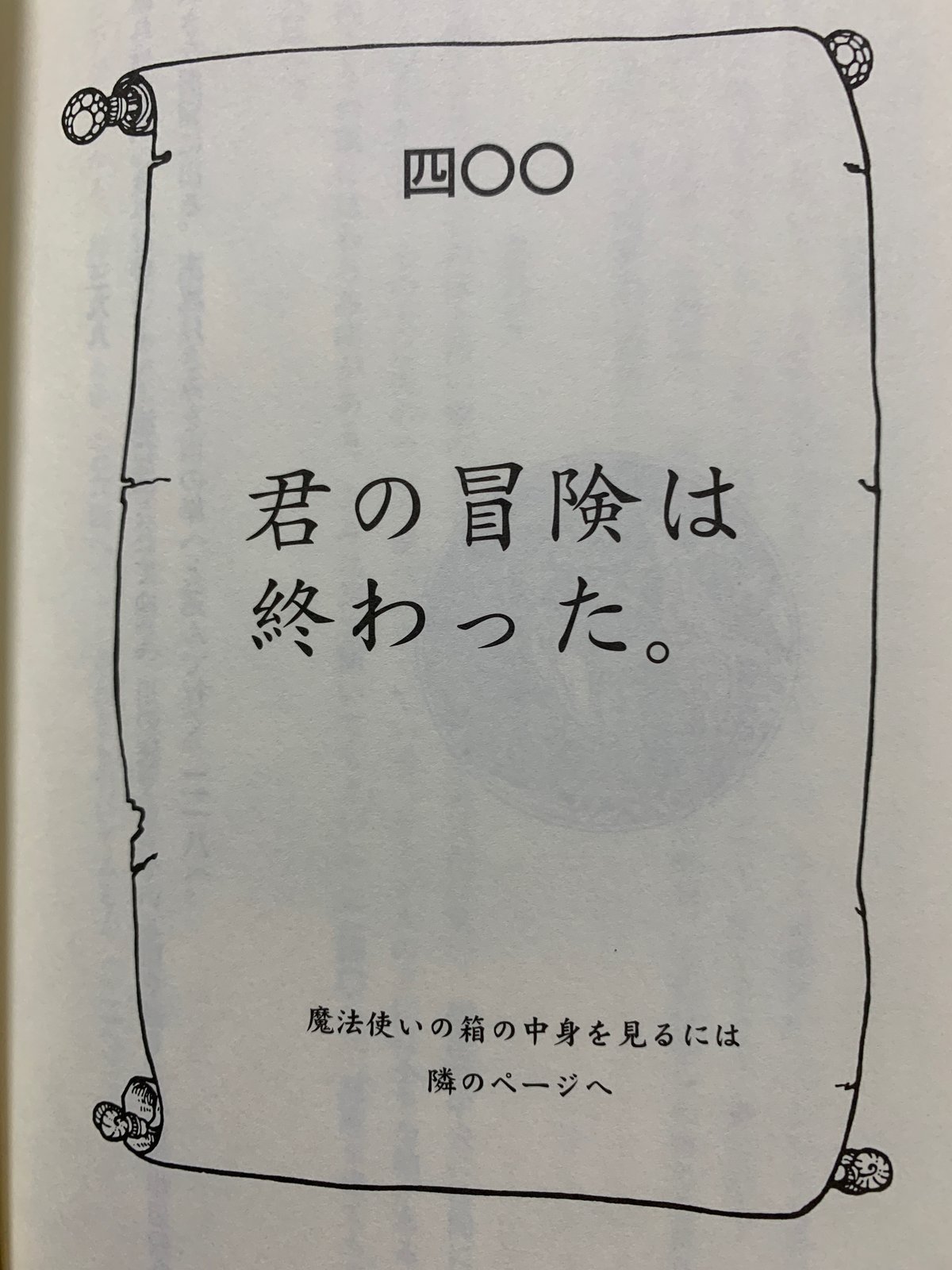

しゃあ!!!!! クリア!!!!!!

『火吹山の魔法使い』、完!

というわけで、3回目の冒険でなんとかクリアすることができました。

〈最終ステータス〉

〇技術点:11→11

〇体力点:22→14

〇運点:8→8

◆金貨:44枚

◆宝石:〈サイクロプスの瞳〉(金貨50枚分の価値)

◆ポーション:「技術のポーション」

◆残りの保存食:9

〈所持装備品〉

・剣

・革鎧

・盾

・青銅色の鍵(99)

・〈不可視のポーション〉

・絹の黒手袋

・三日月の盾

・チーズの切れ端

・小さな鍵(111)

・木槌

・木の切れ端(尖)

・舟小屋の鍵

・銅色の鍵(66)

・イヤリング(金貨1枚分の価値)

・赤い鍵(111)

〈結果〉

パラグラフ四〇〇:火吹山攻略成功!!!

【プレイ時間】2時間25分46秒

【感想】

というわけで、ゲームブック『火吹山の魔法使い』無事3回目の挑戦でゲームクリアと相成りました。

いやあ……達成感ありますね。上でも書きましたが、挑戦と失敗を繰り返してプレイヤーに経験を蓄積させる感覚は、現代でいうところのローグライクジャンルにかなり近いものがあったなと感じました。

1回の冒険では、全てのルートを網羅する事も不可能なので、「前回は西行ったから、東に行ってみようか」とか「前回は説得したから、今回は不意打ち仕掛けてみようか」だとか、冒険ごとに変わった選択が取れて、実際それでかなり結果が違ってくるというフィードバックが返ってくるのが楽しかったです。

また、ダンジョンの中で迷うという経験はひっさしぶりの感覚でしたね。昔のRPGだと珍しくもないんですが、最近はミニマップ機能は標準搭載のゲームがほとんどですし、グラフィックが向上しているため、「一度来た場所かそうじゃないか」なんてのも非常に判断しやすいんですよ。

なのでほんとに一度来た道かそうじゃないかが分からないレベルの迷いは久しぶりでした。システム説明に「マッピングが攻略の鍵だ」とは書いてありましたが、ルート取りとかどこに何があるかメモすればいいのかな程度に考えていたんですが、まさかこんなゴリゴリにマッピングが必要だとは思いませんでした。

あと一点意外だったのは、即死トラップがないところ、ですかね。

わりとゲームブックって「選択を誤ったら即死亡! 14へ行け!」みたいなイメージがあったんですけど、『火吹山の魔法使い』では(少なくとも私は)1回もぶちあたることがありませんでした。もちろん選択次第で発動する罠もありましたが、ペナルティは敵とのエンカウントとか、ダイスロールでダメージとかで、即死亡のものはなかった気がします(一個、〈運だめし〉に成功するまで首を絞め続けられるという凶悪なものはありましたが、それでも即死に比べれば全然有情)。

まあいくらローグライク――死んで覚えるゲームとはいえ即死トラップは正直ゲーム性もなにもあったものじゃありませんからね。

まあ、あと意地悪なトラップでいえば、最後の宝箱に必要な三本の鍵か……。あれは最後の最後でかなり底意地の悪い罠が張られていたな、という印象ですね。初見で鍵を集められていなければ問答無用でアウツはかなり厳しいぜ……。

同じ鍵が2本必要ということに気づかなければ、また迷宮を彷徨う羽目になりましたし、「3本の鍵は全部違う種類だろう」という固定観念に捕らわれたら、たぶん周回数はかなり嵩む羽目になってましたよね……。とはいえもしかしたら本プレイの組み合わせ以外にも宝箱の鍵が開くパターンがあって、意外と攻略パターンが豊富という可能性も無きにしも非ずですが。

システム面で秀逸だなの思ったのは〈運だめし〉ですかね。設定された運点を使っていろいろなダイス判定を行うんですが、名称から受ける印象と逆でかなりコントロール可能なリソースという感じでした。特に戦闘中はダメージを倍にするかとか受けるダメージを減らすかとかを考えて使えるので、RPGでいうスキルとか魔法とかの役割も担っている気がします。

不満点らしい不満点はないんですが、エンディングがめちゃくちゃあっさりなのはちょっと寂しいかも。すっごい苦労した分、5ページくらいはなんかこう……エピローグがあってもいいんじゃないですかね!?(実際は宝箱のイラストがページ半分。残りの半ページ分くらいしかエピローグが無い。そんな……)

と、なんだかんだ書きましたが、総評するとめっちゃ楽しかったですね。

古き良きファンタジーにどっぷりとつかれたのは、なかなか良い経験だったなと思います。

いやほんと……楽しくて良かったですよ。

8500円もしたんですし、これで自分には合わないなとなったらかなり悲惨でした。

むしろここからまだ4冊もあるわけなので、まだまだ楽しめそうなのが嬉しいですね。次は『バルサスの要塞』をやって行こうかなと思います。