【大門碑林公園】中国の名碑を集めた「書のテーマパーク」

はじめに

甲府盆地を望む市川三郷町の山の北側斜面に突如現れる中国風の建物があります。大門碑林公園です。

合併前の市川大門町が1994年(平成6年)に整備したものです。甲府盆地の外れの狭小な山間部の風景にはそぐわない万里の長城風のデザインと中国風建築は、「和紙の町」が巨額の建設費をかけて作ったものです。

同町内の歌舞伎文化公園のときと同じく、トンデモ博物館のように紹介しようと思ったのですが、復元(再現)されている碑はすべて著名かつ貴重なものであり、書の心得のある方からすれば見学する価値のある一級品といえます。ただ筆者は習い事の習字しか書の心得がありません。ツッコミを入れたくなる心をぐっとこらえて真剣に紹介いたします。

財政破綻

財政破綻とは、いきなり不穏な章題ですが、正確には「財政破綻の危機」です。この大門碑林公園を管理運営する市川三郷町ですが、2023年(令和5年)9月に「財政非常事態宣言」を出しました。いまの財政状況のままでは2030年にも財政破綻することを公表したのです。

市川三郷町は、2005年(平成17年)に3町(三珠町、市川大門町、六郷町)が合併したものです。教育施設、温泉施設、文化施設などは合併前のまま維持され、さらには合併発足時から務める町長は官制談合と収賄の容疑で2021年(令和3年)に逮捕され辞職しています。

この碑林公園もそうですが、歌舞伎文化公園など平成時代のふるさと創生事業として旧町が作った大型施設がそのまま継続維持されてきました。文化施設は8つもあり、財政健全化計画では数年以内に2つ程度を残し他は休園する計画です。やはり、トンデモ博物館だったことは否めないと思います。

ちなみに青楓美術館の統合計画に対して、存続運動に発展している笛吹市ですら、文化施設は3館しかありません。

歌舞伎文化公園については拙稿をご覧ください。

大門碑林公園

前置きが長くなりました。大門碑林公園は、1994年(平成6年)に当時の市川大門町が構想2年、建設3年の歳月をかけて作りました。

時は竹下登総理大臣のもとふるさと創成事業が話題でした。列島各地には1億円や交付金の使い道を求めて箱ものなどの施設が作られました。市川大門町は書道用の和紙の生産地であったため、町長の発案により、

書道(和紙)→漢字→中国→碑林

という具合に書道の手本となる有名な中国の碑の復元(複製)を並べる公園の建設に至ったのでした。同時期に三珠町では、歌舞伎文化公園が開館しています。

15億円の巨費を投じられましたが、本家中国でも損傷したり実物が失われている書道家が泣いて喜ぶ名碑が並びます。

近年は中国風の建物が注目を集め、コスプレイヤーたちの撮影地として貸し出しを行うなど、活路を見出そうとしていました。ただ前述のような事情から見学できるのもあと数年のうちとなります。まず本年4月からは金土日のみの開園になります。

駐車場から急な坂を上るったところに入場門(大門楼)があります。

「大門碑林公園」と篆書体の看板があります。書家、篆刻家で文化勲章受章者の小林斗盦(1916年~2007年)の筆によるものです。

600円という入場料を見て引き返す観光客も多いとか。無料ならば通りがかりでも見てもらえるのにもったいないことです。

筆者が訪問した時は冬ということもあってか他には来園者もなく、夏は夏で甲府盆地の酷暑では熱中症の心配があります。結局屋外で石碑だけで見て回るにはやや過酷です。本家中国の碑は屋内の博物館にあります。

入場するとすぐに中国四方の神の像もあり、中国の雰囲気に包まれます。

受付の方は大変親切で途中まで同行して解説してくださいました。

道向こうに中学校の校舎が見える

最初に目に入る碑は、大門碑林公園の縁起を記した碑で当時の市川大門町長の名前が大きく刻まれています。

中央にそびえる中華街のような建物は拓本を採るための東屋です。希望すれば有料で拓本取り体験ができます。書道愛好家が拓本を目的に来園することのほうが多いようです。

碑林とは

碑林公園の碑は陝西省の西安碑林のほか、山東省の曲阜碑林から複製しています。

陝西省の西安碑林は西安碑林博物館にある収集碑のことで、博物館には漢から唐の時代までの碑が3000基ほど並びます。その様は林のようなので碑林というのです。

大門碑林公園にある15基の碑は、西安碑林博物館の監修・制作により創建時の姿を再現したものです。

(1)後漢時代の隷書

では復元碑を順番に見てまいります。配置は時代ごとのようです。

まず、一番古いのは後漢時代の碑です。カッコ内の番号は、リーフレットなどで使用されている通し番号です。

当所は復元碑も希望すれば拓本をとれたといいますが、現在は表面を保護するためアクリル板に覆われています。ただし、アクリル板は劣化し曇って文字が読みにくくなっています。

すべての碑の前には日本語、中国語、英語の音声ガイドが設置されています。日本語しか聞いていませんが、故障はなくすべてちゃんと動いていました。たいがい故障すると放置している施設が多い中で関心しました。

(1)西嶽華山廟碑 後漢(165年)

隷書(漢の八分隷)の代表作のひとつです。字画は太く、字形は方整、抑揚の大きな筆致です。

廃れていた西嶽華山廟を郡守である袁逢という人物が復興したことを記した碑です。原碑は明時代の地震により存在しませんが、残された拓本から複製しています。

(2)曹全碑 後漢(185年)

後漢時代を代表する名碑のひとつです。後漢の官吏の曹全(生没年不詳)の功績を顕彰するために制作されました。西安碑林博物館に原碑があります。

碑額はありません。「曹全碑」は女性的とも評されます。また、江戸時代後期にこの碑の拓本が日本伝えられ、多くの書家が「曹全碑」を通して隷書を学んできました。

(3)張遷碑 後漢(186年)

官吏である張遷(生没年不詳)の業績を記した碑です。刻されている字はほぼ方形の字形で、角張った点画が特徴的です。山東省の泰廟に原碑が保存されています。

「曹全碑」とほぼ同時期に建てられた碑ですが「曹全碑」に比べ力強く男性的な書体です。

(5)礼器碑 後漢(156年)

「漢隷第一」と称される隷書体の碑です。「魯相韓勅造孔廟礼器碑」「孔廟礼器碑」ともいわれます。碑額は無く、裏面と両側面に多くの人名があります。原碑は山東省の曲阜碑林にあります。

魯の大臣であった韓勅によって孔廟と、祭祀に用いる器物の修築を行った業績を記しています。

(2)楷書の第一の手本

(4)九成宮醴泉銘碑 唐(632年)

唐の太宗(598年〜649年)は631年、隋が建てた宮殿を修復し「九成宮」と名を改めました。太宗が九成宮を訪れたとき、傍らから泉が湧き出たといい、それを記念して建てられた碑が「九成宮醴泉銘」です。

欧陽詢(557~641年)の楷書の代表作で、中国書道において楷書の第一とされ、日本でもこの書風が小中学校の教科書の手本に取り入れられるなど、古来より楷書を学ぶ最高の模範とされています。原碑は陝西省の九成宮跡にありますが、度重なる採択で摩滅が進んでいます。

きんさんぎんさん

斜面を登ります。バリアフリーは考慮されていないようで階段が多いです。ただ園内整備の軽トラが走るため坂道も用意されています。

この坂道は百歳を超えた双子姉妹の「きんさんぎんさん」が訪問の折り歩いたとのこと。手形もあるそうです。

(3)北魏体の名品

次にあるのは北魏体の代表作と呼ばれる碑です。

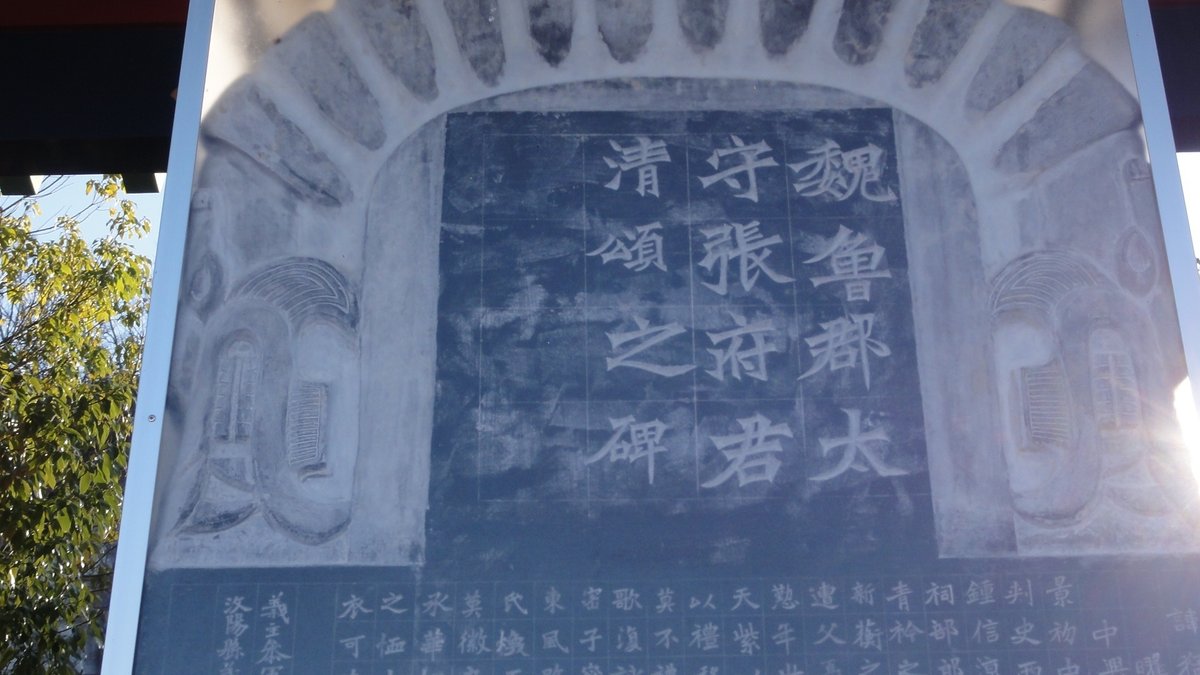

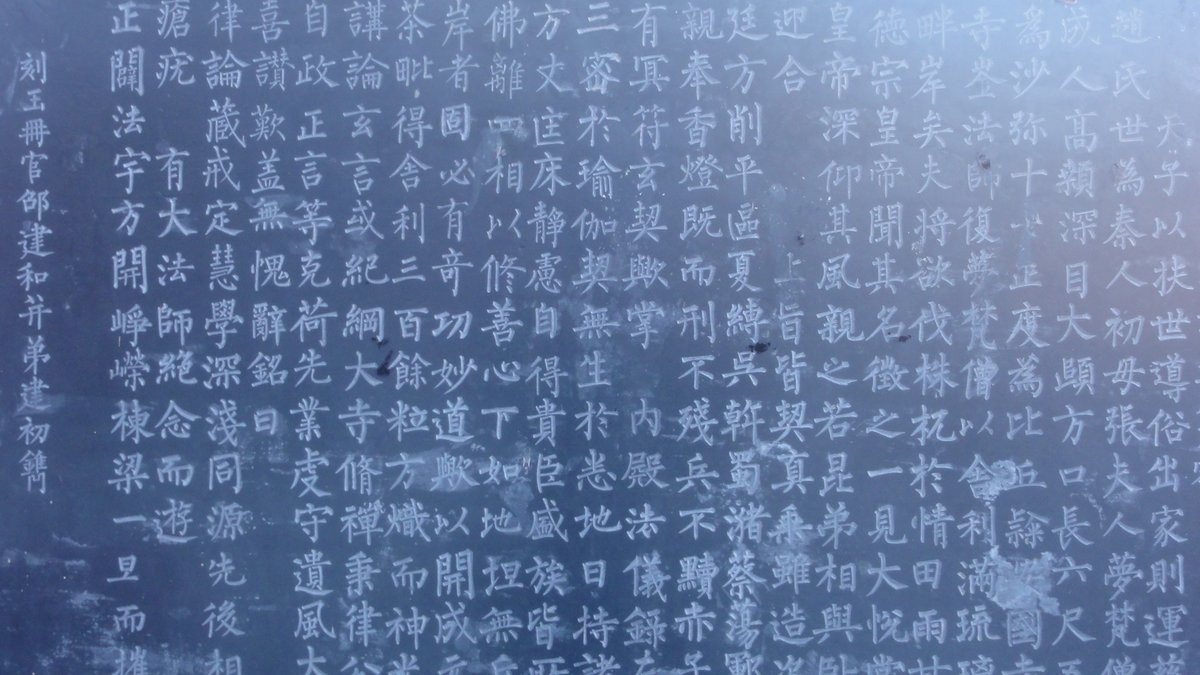

(6)張猛龍碑 北魏(522年)

「魯郡太守張府君清頌之碑」が正式名称になります。魯郡(山東省南部)の太守であった張猛龍の徳を讃える内容ですが、張猛龍に関する正式な記録は分かっていません。

碑文は楷書です。原碑は山東省の曲阜の孔子廟にありますが、傷みが激しく、碑自体の上部に斜めにひびが入っているほか、下半分は剥落しています。

書風はいわゆる「六朝楷書」で、鋭く角ばった書体は北魏体を代表するひとつです。

(7)高貞碑 北魏(523年)

こちらも北魏体の代表作です。北魏に仕えた高貞(489年~514年)の業績を記した碑です。

原碑は徳州の学宮にありますが、文化大革命による文化財破壊に遭い中央部が割られ破損しています。

(4)楷書、草書

さらに園内の高いところに進みます。

盆地を見渡す見事な景色が広がります。中央に八ヶ岳、右に茅が岳、左に鳳凰三山です。

コスプレイヤーの方たちの撮影によく登場するのがこのあたりです。中央と左右の東屋を廊下でつないだ建物です。

右より (8)玄秘塔碑 (9)大唐宗聖観記碑 (10)|孔子廟堂碑

(5)唐代の楷書(1)

まず向かって右側には3基の楷書があります。

(8)玄秘塔碑 唐(841年)

唐の書家、柳公権(778年~865年)の代表作であり柳公権の書は書学の入門用として用いられてきました。

「大達法師玄秘塔碑」ともいいます。大達法師端甫(770年~836年)の功績を称え、埋骨塔の由来を記したものです。

柳公権は顔真卿(709年~785年)と並び顔柳二家と呼ばれ、顔真卿の影響を受けつつも顔真卿の顔法よりも細く骨ばった独自の書風しています。

(9)大唐宗聖観記碑 唐(626年)

欧陽詢の書です。楷書と隷書が混在した書風です。

「朝日新聞」の題字はこの碑から集めて作ったと言われています。

(10)孔子廟堂碑 唐(626年)

唐の楷書の代表作です。虞世南(558年~638年)の筆によるものです。虞世南は、欧陽詢((4)九成宮醴泉銘碑、(14)皇甫誕碑)、褚遂良((11)雁塔聖教序碑)とともに初唐の三大家の一人に数えられる書家です。

「孔子廟堂碑」は、唐の太宗による長安の孔子廟を改築を記念して建てられた碑です。

元碑は唐末期に失われ、その後二カ所で碑が再建されました。

筆おだやかで内に力を秘めたような筆致です。

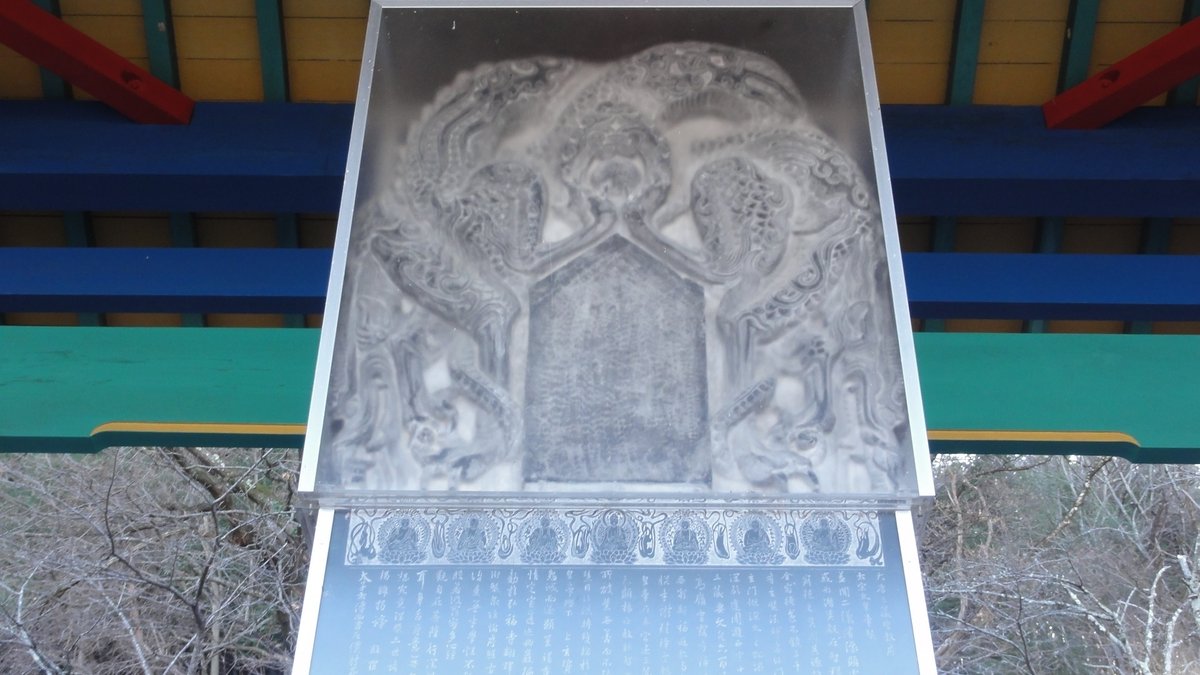

(6)玄奘三蔵を讃える碑

続いて中央にある3基は玄奘三蔵に関する碑です。左右のものは「序記」「教記」で対になっており、中央は「序記」を書聖・王羲之の筆で起こしたものです。

(11)雁塔聖教序碑 唐(653年)

(12)雁塔聖教記碑 唐(653年)

初唐の楷書の名品です。「大唐三蔵聖教序」「慈恩寺聖教序」ともいいます。「序記」「教記」に別れています。原碑は保存状態もよく西安碑林にあります。

玄奘三蔵(602年~664年)の功績に対して、時の皇帝である太宗とその子・高宗(628年~683年)が文を寄せ、それを「初唐の三大家」の1人である褚遂良(596年~658年)の書により、碑として残したものです。楷書でありながら、伸びやかな行草体が加えられた書風です。

(13)集王聖教序碑 唐(672年)

《集字聖教序》とも呼ばれます。「(11)雁塔聖教序碑」を書聖・王羲之(303~361)の書跡から文字を集め、王羲之が書したかのように作られた碑です。原碑は西安碑林にあります。

王羲之の行草書体の書風で古くから王羲之を学ぶ手本とされました。

(7)唐代の楷書(2)

(14)皇甫誕碑 唐(641年)

初唐楷書の第一の手本として学ばれた碑です。原碑は西安碑林に現存しますが割れています。

初唐の三大家の一人欧陽詢の楷書です。書風から晩年の作と考えられています。

正式には「隋柱国左光録大夫宏議明公皇甫府君之碑」といいます。

隋朝の忠臣の皇甫誕の業績を記し、唐代に皇甫誕の子である無逸により作られた碑です。

同じ欧陽詢の「(4)九成宮醴泉銘碑」と比較すると自画は浅く、筆勢は鋭利でけわしいといいます。

(15)顔氏家廟碑 唐(780年)

「顔惟貞家廟碑」ともいいます。

唐代中期を代表する書家である顔真卿(709年~785年)の晩年の最も円熟期の楷書です。

父・顔惟貞(669年~712年)の廟に建立した碑で、碑の4面に渡り顔氏一族の事績を記しています。

筆勢は篆書の法を楷書に取り入れたと評され、重厚さの中に荘厳な趣をもった書です。

拓本コーナー

書から拓本を採ることのできるコーナーです。とくに書聖と呼ばれた王羲之(303年 ~ 361年)の楽毅論、十七帖が有名で目的の人が多いそうで、ほか石鼓文や江戸時代の僧良寛の般若心経なども採拓できます。

分かりやすいところで、国宝金印の印象も採拓できます。

入選作

毎年「大門碑林全国書道展」を開催しています。本年は2,906点の応募があったそうで、毎年最優秀作品を石碑に刻み残しているといいます。

おまけ

園内で見かけた謎な風景です。

竹林の前に虎がいます。

続いて劣化が激しいコアラです。コアラよりもパンダにしてほしかったです。

こちらはカエルでしょうか。見かけないデザインの水飲みです。

外の自販機の中に1台です。中国風のデザインになっています。

市川大門駅

大門碑林公園からは徒歩20分ほどのところにある特急「ふじかわ」も停車するJR身延線の駅です。中国風の駅舎は1995年(平成7年)に改築したものです。

実は建物は公民館(市川大門下地区公民館)として建てられたもので内部には地域住民向けの入浴施設などもあるそうです。駅施設は切符売り場と待合室だけで建物全体のごく一部ですが、町民要望により10年前から町の会計年度任用職員を配置して切符を販売してきました。

財政非常事態宣言を受けて2024年4月からは職員の配置を取りやめ、駅は再び無人駅になります。

公民館に入浴施設を作ったりに駅員配置したり、町民の要望をすべて聞いた結果が財政危機の要因のひとつでしょう。

おわりに

来年度からの開園日の縮小と将来的な閉館と聞き初訪問となりました。

復元碑はたいへん貴重なものでしたが、リピーター獲得など次への施策もないまま30年経てしまったことがこの施設の失敗だったと思います。

おいしい中華レストランを置くことかあってもよいですし、どうせなら完全にテーマパークにしてもよかった。現実的なのは歌舞伎文化公園と併せて、外国人観光客を迎え入れることや、無料化して団体客に来てもらうことでしたがそんな様子はまったくありませんでした。

隣には同時に建てられた「ひらしお源氏の館」という展示交流館施設もあります。そちらも見学してまいりました。

参考文献

市川大門町編『大門碑林』市川大門町、1994

大門碑林公園編『解説大門碑林』市川大門町、1997