【山梨県立博物館】冨嶽三十六景と新紙幣の同時公開を見に行く

はじめに

7月3日より新紙幣の流通の始まりました。これまで20年にわたり山梨に所縁のあるデザインとして、樋口一葉や本栖湖の富士山が親しまれてきました。

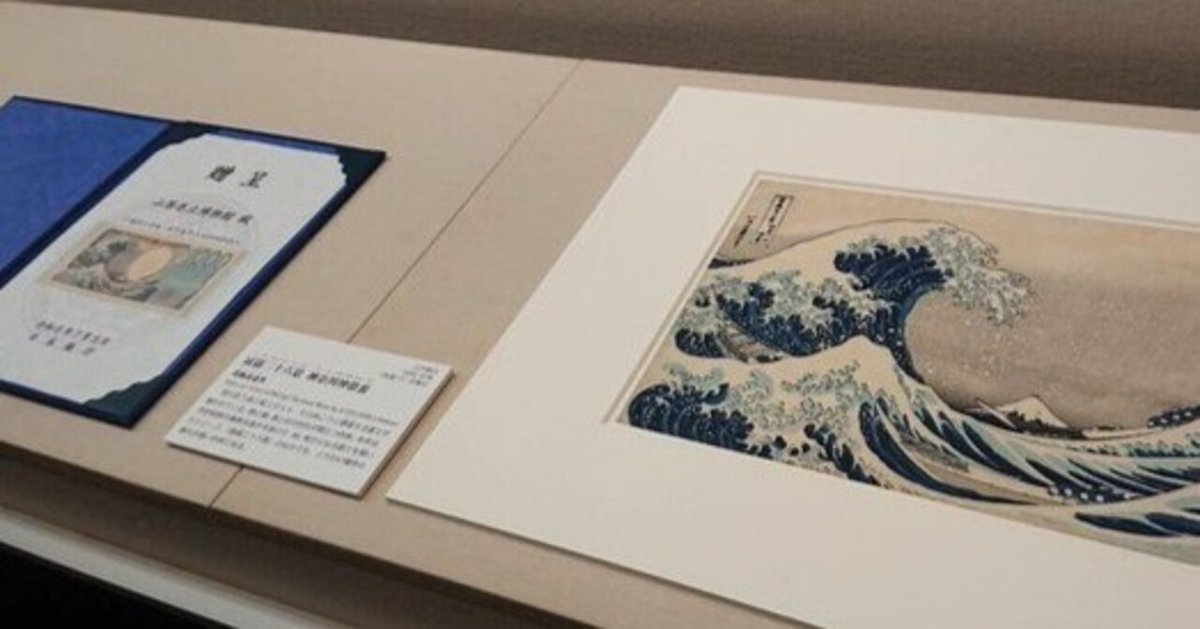

新紙幣では千円札の裏面の葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に対して山梨県立博物館が原画となる作品を提供しました。

日本銀行からは「9番」の記番号を持つ新紙幣が博物館に進呈され、7月4日より進呈された新紙幣と作品の同時公開が始まりました。

トップ画像は博物館の公式Xからのものです(展示室の撮影はできません)。

出典 : 山梨県立博物館HP

新紙幣

改めて説明するまでもありませんが、20年ぶりに紙幣が刷新されました。払い出し開始は2024年7月3日です。

一万円札の肖像画は「近代日本経済の父」と呼ばれた実業家渋沢栄一、裏面は東京駅丸の内駅舎です。

丸の内駅舎は大正時代の建築であり、近年の「復原」ですがデザインに採用され一気に日本の近代にも光が当たってきたような気がします。20年後、40年後に紙幣がまだ続いているようならば東京タワーが紙幣になることがあるのではないでしょうか。

ところで、渋沢栄一と山梨の関わりですが、JR身延線の前身である富士身延鉄道の敷設について、富士(静岡県富士市)から甲府まで開通させることが経済として重要であることを進言し、発起人らに対し静岡や東京の実業家を紹介しています。自らも出資するなど会社設立を支援しています。

さらにその前には、山梨中央銀行の前身である第十国立銀行の設立に関わっています。大蔵省を退官した渋沢は、第一国立銀行の頭取に就任し、さらに地方銀行の設立を指導しています。「国立」といっても「国立銀行条例」という銀行法にのっとった私立の銀行です。第十国立銀行は9番目(九を嫌って十にした)に設立された銀行です。

五千円札の肖像画は、日本初の女子留学生で女子教育に尽力した津田梅子、裏面は藤の花です。

千円札は、破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎、裏面は「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」です。

この「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は山梨県立博物館所蔵の作品を原画にしています。

また、韮崎市出身で、ノーベル生理学医学賞を2015年(平成27年)に受賞した大村智博士(1935年~、昭和10年~)は山梨大を経て北里大学で研究を重ねました。当時北里大学の研究財源は潤沢ではなく、大村博士の研究は寄生虫感染症の予防に貢献しただでなく、アメリカの製薬会社からの特許料が財政面で北里研究所の経営を支えました。

葛飾北斎 冨嶽三十六景

北斎の冨嶽三十六景は木版画のため、各地に多く出回っておりますが、状態が良いとされることから、東京国立博物館と山梨県立博物館が所蔵する作品が図案の原画として提供されました。

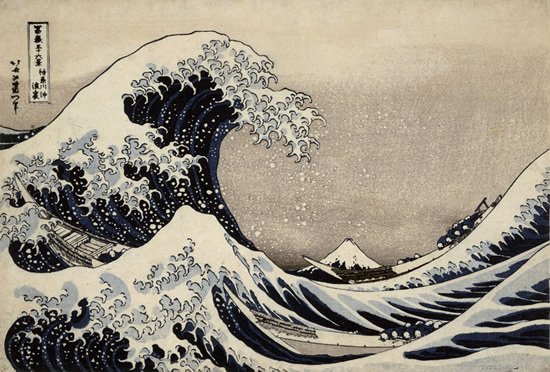

では、あたらめて図案となった「神奈川沖浪裏」です。冨嶽三十六景の中でとくに有名ではないでしょうか。

荒れ狂う波と船上の人々、向こうには富士山が鎮座し、動と静、遠と近の対比が際立つといいます。

ゴッホも絶賛し、ドビュッシーに交響曲『海』を着想させるなど、西洋の芸術家たちに影響を与えたといいます。

出典 : 山梨県立博物館HP

新紙幣とは関係ありませんが、ほかに2点紹介いたします。

「凱風快晴」も有名です。通称「赤富士」です。凱風とは南風のことで、夏の早朝、もともと赤みを帯びた富士の山肌が、朝日を受けて赤く輝く現象が起こるのだそうです。

山梨県側の富士山ナンバーのデザインプレートはこの「凱風快晴」です。

出典 : 山梨県立博物館HP

出展 : 富士吉田市HP

続いて、山梨の地を扱った作品として「甲州石班澤」があります。

鉄道の無い時代山梨からの輸送は富士川を舟で下る水運が支えました。富士川水運に設けられた物流の拠点が河岸で、鰍沢(石班澤)は、最大の河岸として栄えました。一方、冨嶽三十六景で描かれた場所は富士川で河岸より南方にあった渓谷付近といわれています。岩に載る漁師とともに富士川の荒波が分かります。

出典 : 山梨県立博物館HP

新千円紙幣の贈呈

原画となる作品の提供に伴い、日本銀行から山梨県立博物館に記番号「9番」(AA000009AA)の新紙幣が贈呈されました。山梨県立博物館では、7月4日から新紙幣「9番」と「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の同時公開が始まりました。地元テレビ局の報道もあり、常設展示にも関わらず観覧する人が続きます。

出典 : 山梨県立博物館公式X

出典 : 山梨県立博物館公式X

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.4

新紙幣のひと桁台の記番号を、関連先に進呈するのが慣例のようで、今回の進呈先は以下のように公表されています。

「1番」は貨幣博物館、「4番」は印刷局、「10番」は金融資料館(北海道小樽市)に収蔵されることが決まっていますので、「2番」が事実上のトップナンバーです。千円紙幣は、「神奈川県」になっています。「富嶽三十六景の図版の舞台」がその理由のようです。

出典 : 日本銀行広報資料

博物館のロビーにはデジタル化して細部まで見られる冨嶽三十六景のコーナーを常設しており、身近に感じてもらう取り組みが行わてきました。

また、博物館公式サイトの中でも全46作品を閲覧できるようになっています。

新紙幣を記念したのか定かではありませんが展示室には撮影スポットが用意されていました。

旧五千円紙幣、樋口一葉、根津美術館

冒頭、山梨所縁のと申しましたが、旧五千円札、旧千円札については、最終製造券が進呈されました。

出典 : 日本銀行広報資料

2004年(平成16年)に発行され、樋口一葉の肖像画で親しまれた五千円札は当時、以下のものが進呈されています。

「5番」(A000005A)が塩山市(現甲州市)

「6番」(A000006A)が山梨県

一葉の両親は、大藤村中萩原(現在の甲州市塩山中萩原)の出身です。家格が違うことで結婚を許されず、駆け落ちして江戸に出ました。江戸で生まれた一葉が山梨の地を踏むことはありませんでしたが、作品の中には山梨がたびたび登場しています。そうしたことから、山梨県立文学館において発行当初から「6番」の樋口一葉を展示してきました。そして、最終製造券も並び、展示が始まりました。

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

また、裏面の国宝尾形光琳筆《燕子花図屏風》は、東京青山の根津美術館の所蔵です。根津美術館は、山梨市出身の実業家根津嘉一郎の蒐集した美術品を邸宅跡に展示したもので、《燕子花図屏風》も嘉一郎の美術品でした。

出典 : 根津美術館公式X

出典 : 根津美術館公式X

旧千円紙幣、本栖湖と富士

やや話が逸れてしまいましたので話を戻します。

旧千円札の裏面は、富士五湖のひとつ本栖湖から見える春の逆さ富士がデザインされていました。元となったのは岡田紅陽撮影「湖畔の春」です。岡田紅陽(1895年~1972年、明治28年~昭和47年)は、富士山撮影に生涯を捧げた写真家です。

出展 : 富士の国やまなし

出展 : 貨幣博物館HP

同じ構図の富士山の見える場所は本栖湖(身延町)の中之倉峠展望地のデッキです。

出展 : 身延町公式X

千円札については、「7番」(A000007A)が山梨県に進呈されています。

山梨県では富士山世界遺産センター(富士河口湖町)において、「7番」と最終製造券を並べての展示が始まりました。

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

出典 : UTYテレビ山梨ニュース2024.7.5

さらにもうひとつ前の五千円札(1984年発行)の裏面も同じ本栖湖と富士山がデザインされていました。

出展 : 貨幣博物館HP

おわりに

新一万円札の渋沢栄一に注目が集まりますが、山梨でも新紙幣に関する展示が始まりましたので話題として紹介させていただきました。

きっと1年もすれば旧紙幣のほうが珍しい存在に立場は変わるでしょう。新デザインの紙幣に違和感を感じながらも、本栖湖の富士から冨嶽三十六景の富士へのバトンタッチを見守りたいと思います。

参考URL

博物館資料のなかの「富士山」:山梨県立博物館 (2024.7.4閲覧)

http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3rd_fujisan_01fugaku.htm