世界をボンドで包み込もうとした男の話。松谷武判展 『we are bonded firmly』

世界にはいろんな人がいる。マサイ族からタケノコ族、冒険家から未開の食べ物を食した人まで。

初めて珍味を食べた人ってどんな思いで食べだすのだろう?

フグなんて美味しいけどそれの毒味で死んだ人もいるはずで、多分罪人とかが最初は味見とかさせられたのではないだろうか。

試食させる側:『どうだ?どうだ…?』

試食する側(罪人)『うっ…うまいっす!!!』

と、こんな感じで一瞬いい思いをした人もいれば、その後死んでしまった人もいるのだろう。そういった生死を伴う試行錯誤の上に世界は広がっている。

私も最近興味深く新たな芸術の世界を広げた偉人を見た。

それはこんな人だ。

…遡ること2024年冬、世はクリスマスで盛り上がっているなか一人世界をボンドで覆い尽くそうと画策している男がいた。

彼の名前は松谷武判(まつたにたけさだ)。

1931年1月1日の年明けと共にこの世に生を受け、その後ボンドとの邂逅によりこの芸術界に降り立った。

1950年代に初めてボンドが発売され、画期的接着剤として注目を集めた。だが彼はあえてボンドを接着用途剤としてではなく、画期的な絵画的マテリアルとして活用した。本来接着剤として使用されることを目的に作られたもの、それを本来の用途からあえて違った方法で使用することにより生じる見方のズレ。それを発生させるところから世界に一つだけの彼のボンドアートは始まる。

そんな彼の作品を見るべく東京オペラシティを訪れた。(*現在は終了しています)

休日の昼間に訪れたのだがほとんど貸切状態だった。

ミケル・バルセロ展の時もそうだったが、、本当に経営的に大丈夫なのか心配になる。(大きなお世話だが)川村美術館の二の舞にならないでほしい。。

が、気にせずVIP気分でどんどんいこう。

では、早速最初の部屋から。

彼は高校時代に大阪の美術系高校で日本画を習っていたらしく、最初は綺麗な日本画を描いていて、普通に上手い。キュビスム風のタッチと軽やかな色使いによって素敵に風景が描かれている。

…が、早くも最初の部屋の二壁面目あたりから『ちょっとこいつヤバいんじゃないか?』の片鱗がチラつき出す。

なんか赤い画面に幾重にも釘が打ち込まれている。

釘バットならぬ釘アート、早くもこじれ方が一筋縄ではない。

そして次のセクションに行くと一気に作品が変わる。

チ、チグさ…?

ッ…破裂ッ!!!

見られてる?

これらは全て当時発売されたばかりの『ボンド』を使って作られた作品らしいです。

思春期の少年がこういったものを作っている時、当時の家族の反応ははどのようなものだったのか?塩田千春さんの時もそうだったがご家族のことを考えてしまう。

母:『武判、最近部屋から出てこないけど何やってるのかしら…』

父:『母さん、ちょっと部屋を見てきなさい』

そーっとお母さんが部屋を覗いたら…

母:『いやぁあああーーー!!!』

キャンバスに釘を打ちつける武判。

逃げ出そうとした母、だがすでに時遅く。武判のボンドが母の足を固定していた。

武判:ミタナ…?お前もボンドで固めてやる!!

そして母の目を即座にボンドで覆ってしまう。なんと恐ろしい…。

さらにとある週刊誌の記事によると、彼は気に入らない美術館には自身作のダイナマイト型ボンドを設置してその美術館と職員をボンドまみれにしてしまうという噂があるらしい…。

……。

次から次へと既存の枠組みを超えて新たなアートを発表していく。

しかしフロンティア精神旺盛な欧米では彼は確固たる高い評価を受けています。

(お住まいはおフランスになります)

なんかボンドを見て『神々しさ』を感じたのは初めてでした…。

見る見るうちに想像力とボンドは膨らみ破裂と収束を迎えるが、全然ここで展覧会はおしまいではなく、これで全体の4分の一地点通過という感じでした。

フルマラソンの選手の心境が浮かんできます。

どこまで続くんだよこのボンド…?終わりが見えません。

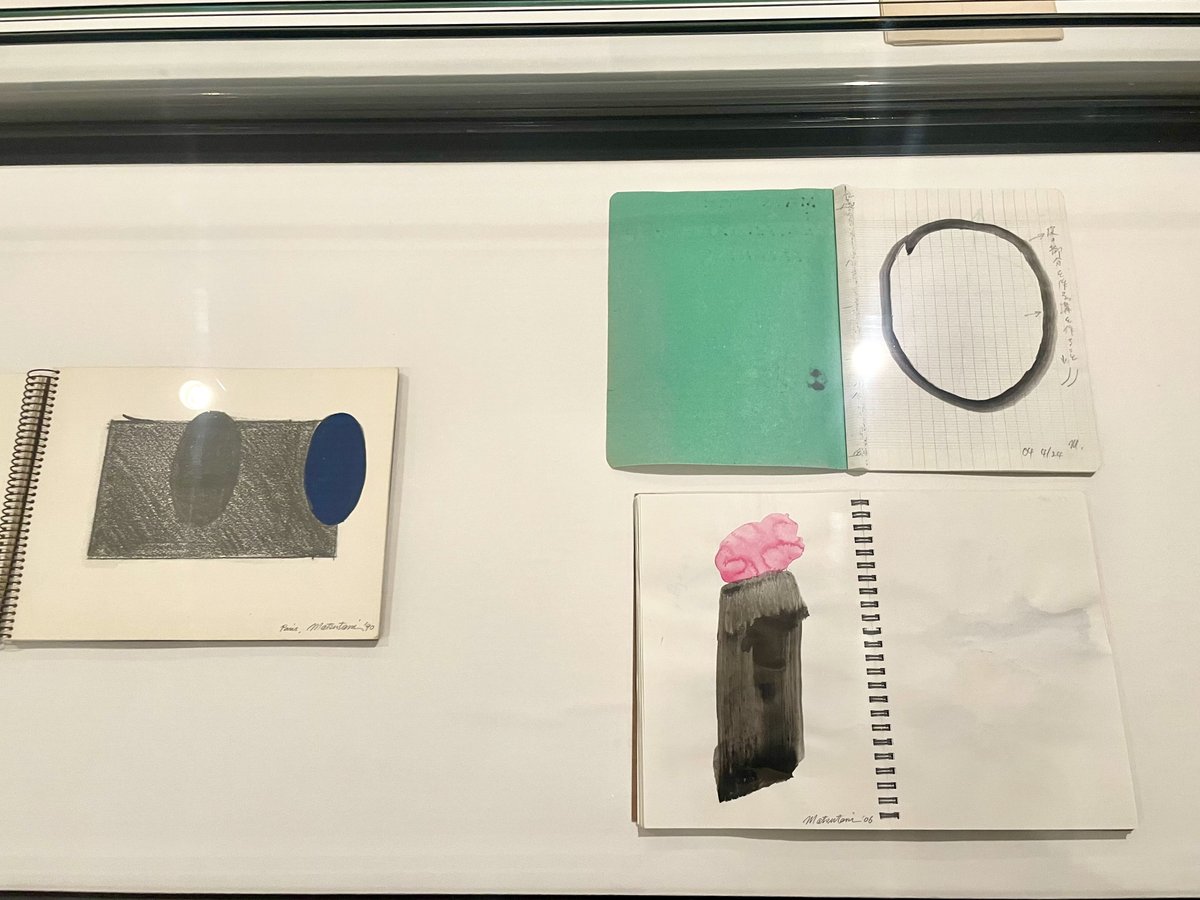

しかも彼はただのボンド作家というだけでなく、イラスト調の素敵な作品もたくさん作っています。

こういうのを見ると(剛と柔を合わせた)松谷さんの沸々と湧き上がる創作熱が伝わります。そして弟子とかいたらきっとすごく厳しいんだろうなとも思う。

武判:『お前全然このボンド練れてないよ!!(怒)使い物になんないよ!!💢やる気あんのかよ!?あぁ?ちゃんと練っとけって言っただろ!!!あんま舐めてるとお前もボンドで固めちまうぞ??』

そんな声が聴こえてきそうでした。

収束、

そして…物語は新たな局面へ。

ボンドセクションも一段落して落ち着いたかと思ったら、さらに松谷さんはここから新たなフェーズへ移行します。

なんかゲームのラスボスを倒したと思ったら、ハイっ、次はラスボス第二形態での戦闘が開始します!みたいな感じで面食らいました。まだ続くんかい!って。

世界は膨れ上がっている。予測もつかない大破裂がいつ生ずるのか。いま、私たちが生きるこの社会全体が息を止めてその瞬間を待っているかのようだ。

僕は、こうやって生きてきた。君たちはどう生きるのか?

いままでの作品よりはるかに遠い場所へ、ようやく私たちはスタートの地に立つのだ。

ふと宮崎駿の言葉を思い出して、松谷先生を主人公にしたアニメをネットフリックスで作りたいという衝動に駆られました。

決め台詞は、

『あぁ、今日もまたつまらぬものを固めてしまった…』

で、行きたいと思います!!

そして彼が次に目をつけたのが芸術界のダークマター『黒鉛』です。

急遽部屋全体が黒光りした黒鉛作品だらけの部屋になります。世界中のボンドを使い尽くした武判は黒船ならぬ『黒鉛』にて再度世に繰り出しました。もぉゴリゴリの外資系企業みたいに破竹の勢いでボンドと黒鉛にて支配地を広げていきます。

なんかグラビティを感じます。

『松谷ボンドミュージアム』…?

鈍器にもなる書物。ボンドと黒鉛のマリアージュ。

など続きますが作品には一貫した緊張感が漂っています。

そして極め付けはこちら…。

なんとタケサダの妄想は、ついに日本を離れ花の都パリのエッフェル塔までをもボンドで覆い尽くしてしまいます…!!!!

もぉここまでいくとエヴァンゲリオンの『人類補完計画』みたいに、彼はこの世界全体をボンドで覆い尽くす『松谷世界ボンド化計画』とかを画策しているのではないかと空恐ろしくなります。

そしてボンドで覆われた人類は映画マトリックスの繭みたいにボンドの繭で覆われて、出てくる時はこんな衣装になって出てくるんじゃないでしょうか。

みんな生まれ変わったらこんな感じになってたりして。

でもこの衣装、ミュージアムショップで武則印のキーホルダーとして売られてたらちょっと欲しかった…。

さらにここから展覧会は二階にまで続きます。普通オペラシティの展覧会は一階のみでお終いですが、彼のコレクションは膨大でついに二階まで到達していました。まぁボンドでパリまで覆っちゃう人ですから、フロアが一つ上がるくらい大した問題ではないでしょう。

形成期の模索とかやばそうだな…と思いながら上に上がっていきます。

そして幼少期の彼の絵はこんな感じだったらしいです。

いささか素晴らしい物量と熱量。燻銀の面構えに燻しがかった黒鉛の作品。作るものは粘着質だが当の本人は意外と明るめ。こんな男がこの世にまだいたとは!世界をここまでボンドで覆えるとは!驚天動地の展覧会でした。

マサイ族から松谷武判まで、まだまだ世界には私たちの知らない素晴らしい場所や文化や人がいるのだと改めて再確認させられました。

と言うことで、少し早いが今年のクリスマスは武判先生指揮のもと、みんなで巨大なボンドツリーを作ってお祝いしよう!

合言葉は、

we are bonded firmly (with Bond)!

私たちは絆(ボンド)によって固く結ばれている!

君のボンドで乾杯!!