読書感想文『装幀のなかの絵』

アートディレクターという仕事を知ったのは、昔むかし働いていた店(日本の古布とアンティーク着物店)が本を出した時だった。

20年以上も前のこと。

この時一回だけの経験であり(私が関わったのはこの時のみ。店は以降も着物本を出している)現在とは違うだろう。

出版社の編集者、フリーのライター、カメラマン、そしてアートディレクターというメンバーが、本づくりのメンバーだった。

編集者は全体の構成を考え、スケジュールを組んだ。校正者や印刷所とのやりとり。

カメラマンは、スタジオで、ロケ地で、本に載せるものの撮影をした。

ライターさんと店員である私は、必要なところに文章を書き、写真にキャプションを付けた。

それぞれ出来上がった本の欠片はアートディレクターのもとに集められ、本という一つのかたちになった。

……………………

アートディレクターは、創りあげるものの総監督だと思っている。

作者の有山達也さんは、アートディレクターである。

表紙の"有山さん"は、画家の牧野伊三夫さん作。

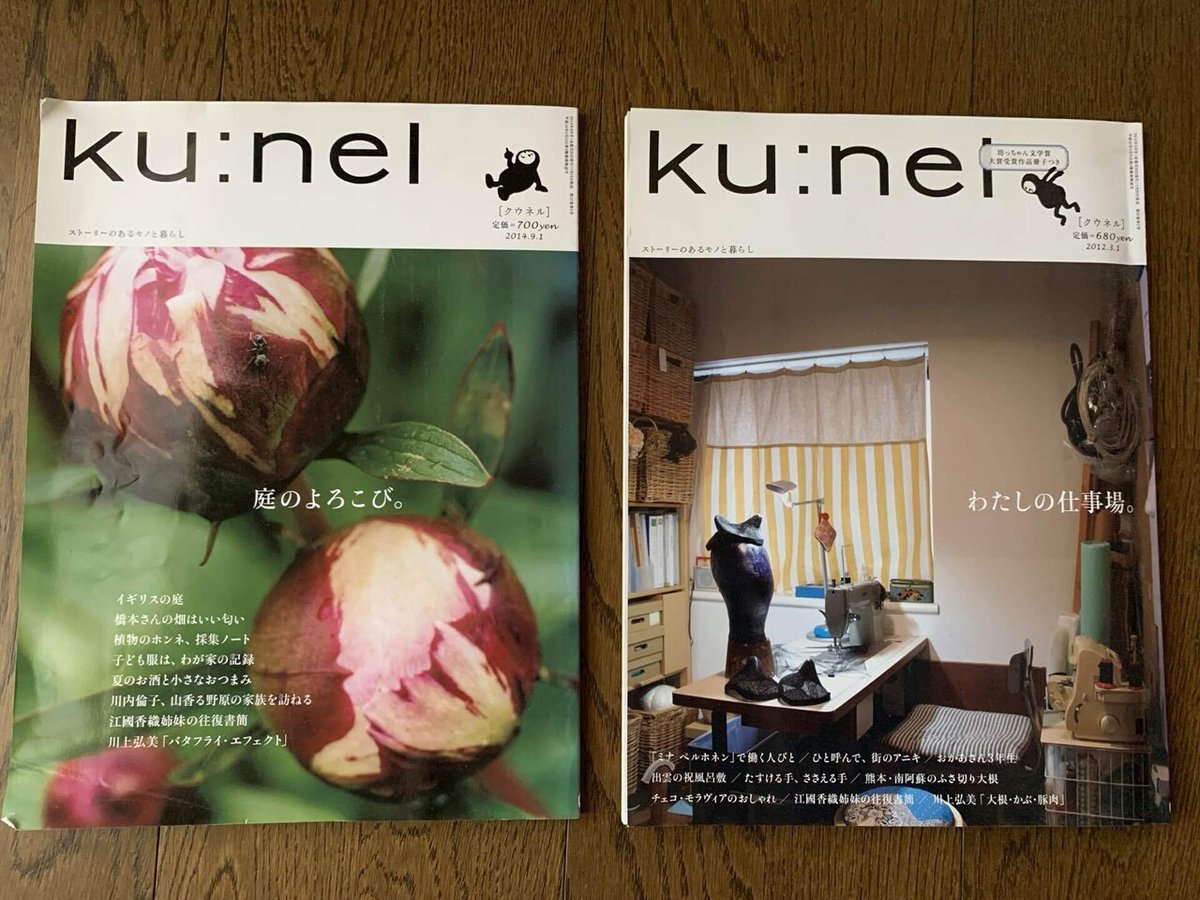

『ku:nel (クウネル)』というマガジンハウスから出ている雑誌がある。

私はこの雑誌がとても好きで、熱心に読んでいた時期、アートディレクターは有山さんだった。

Suicaのペンギンの方です。

本書には、有山さんの仕事のありようが綴られている。

『クウネル』をはじめ、川上弘美さんや料理家の高山なおみさんの本など、私が好きなの本の装幀のお話が読めることにワクワクした。

印象深いのは、集英社文庫のデザインのお話。

「表紙」と「背」、双方とも大切ではあるが、文庫においては棚に並んでいる状態が長いことから

(平置きされる時間が少ない)「背」が重要だと説く。

プレゼンを通ってから、すべての検証を終えるまで半年くらいかかったように思う。地味な作業の繰り返しだったが、エディトリアルをやっている者にとって「文庫の背」と言うデザインはとても光栄な仕事だった。長い間、変わらずに本屋で生き続け、多くの人に手にとってもらい、多くの人の本棚を飾るのである。決して派手ではないが、本における「背」のデザインは、結果として購入した人の本棚をデザインすることにもなるのである。

何度読んでも嬉しくなる。

本が好きで、よかったな。