アサイゲルマニウムの生理作用 【ロコモティブシンドローム編】

こんにちは、村上です。

初投稿から、早くも1年が経ちました。

少しでも皆さまの情報収集にお役立ていただけましたら幸いです。

さて、今回は……

「ロコモティブシンドローム」に関するお話です。

ロコモティブシンドローム、通称「ロコモ」。

筋肉や骨、神経といった運動器に障害が起こり、立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態のこと。

最近は、病院や地域の広報誌などでよく取り上げられており、皆さんも目にする機会があるのではないでしょうか。

1.日本のロコモ人口は、約4700万人

腰の痛みや関節の違和感、運動不足など、今はさほど気にならないかもしれません。

しかし、年だから仕方ない……と放っておくと、骨折や運動機能の低下を招き、将来、要介護や寝たきりになってしまうリスクが高くなります。

高血圧(4000万人)や糖尿病(2050万人)と比べても、ロコモの人口は多く、予備軍も含めて4700万人と言われています。

そんなロコモの主な要因は……

ロコモにならない、深刻化させないためには、適度な運動はもちろんですが、骨粗鬆症の予防・治療や、関節リウマチの進行抑制・緩和も大切なのです。

2.骨は絶えず生まれ変わっている

骨は、私たちの身体を支え、内臓を保護する働きの他、血液を作ったり、カルシウムを貯蔵しておくなど、多くの重要な働きをもっています。

そんな骨ですが、実は「古くなった部分は壊され、修復される」という入れ替わりが、絶えず行われているのはご存じでしょうか。

古くなった部分は「破骨細胞」によって壊され、壊された部分を「骨芽細胞」が補充します。

この骨の入れ替わりバランスは、ホルモンによって調節されています。

破骨細胞のはたらきを活性化するのが「パラトルモン(副甲状腺ホルモン/PTH)」、

反対に、破骨細胞を抑えるのが「カルシトニン」、「エストロゲン」です。

エストロゲンは加齢とともに分泌量が低下します。特に女性の場合、卵巣からの分泌量が多いため、閉経後に分泌量が極端に減ってしまいます。

これは男性よりも女性に骨粗鬆症が多い要因のひとつになっています。

また、加齢にともなって皮膚で作られるビタミンDの量が減ってくることも、破骨細胞が活性化する原因になります。

ホルモンの分泌量が減ったり、加齢にともなって破骨細胞が活性化してしまうことで、骨がもろくなってしまうのです。

3.アサイゲルマニウムは骨粗鬆症の予防に役立つ!

研究用の動物において卵巣を摘出するとホルモンバランスがくずれ、骨粗鬆症になります。

その骨粗鬆症モデルラットにアサイゲルマニウムを食べさせ、破骨細胞を活発にするホルモン「パラトルモン」の分泌量を調べました。

一般的に、骨粗鬆症モデルのラットでは血中のパラトルモン量が増加します。しかし、1日あたり18mg/kgのアサイゲルマニウムを食べることによって、その増加が抑えられました。

また、骨の強度を調べると、アサイゲルマニウムを与えることによって、大腿骨の強度が増していることが分かりました。

つまり、アサイゲルマニウムは、骨代謝に関連するホルモン分泌を調節し、破骨細胞のはたらきを抑えることで、骨を丈夫にしていると考えられます。

さらに、老人性骨粗鬆症の患者さんにアサイゲルマニウムを1500mg/日摂取いただいて、12カ月間の骨塩量の推移を測定いたしました。

骨塩量とは、骨を構成しているカルシウムなどのミネラル類の量のこと。

これを測ることで骨の状態を知る事ができるのです。

飲用なしの群では骨塩量を維持する事ができず、減少していっています。

一方で、アサイゲルマニウム飲用群では骨塩量が維持、むしろ増加するという結果になりました。

つまり、弱くなった骨が健康で丈夫な骨になることで、骨粗鬆症による骨折のリスクが低くなると考えられます。

4.関節リウマチに対しては……?

関節リウマチとは、主に免疫の異常によって関節に炎症が起こり、関節の痛みや腫れが生じる疾患です。

症状が進むと骨・軟骨が破壊されるため、健康的な日常生活をおくることが難しくなります。

慢性関節リウマチモデルのラットにアサイゲルマニウムを摂取させた試験の結果を以下で示します。

足の裏にアジュバントという物質を投与して炎症を起こすと、処置25日後に骨が変形し、関節が固まったり、指の変形が見られます(上の図の赤枠、一番左)。

一方、アサイゲルマニウムを投与したラットでは、炎症が抑えられ、正常な状態に近くなることが観察されました(赤枠真ん中)。

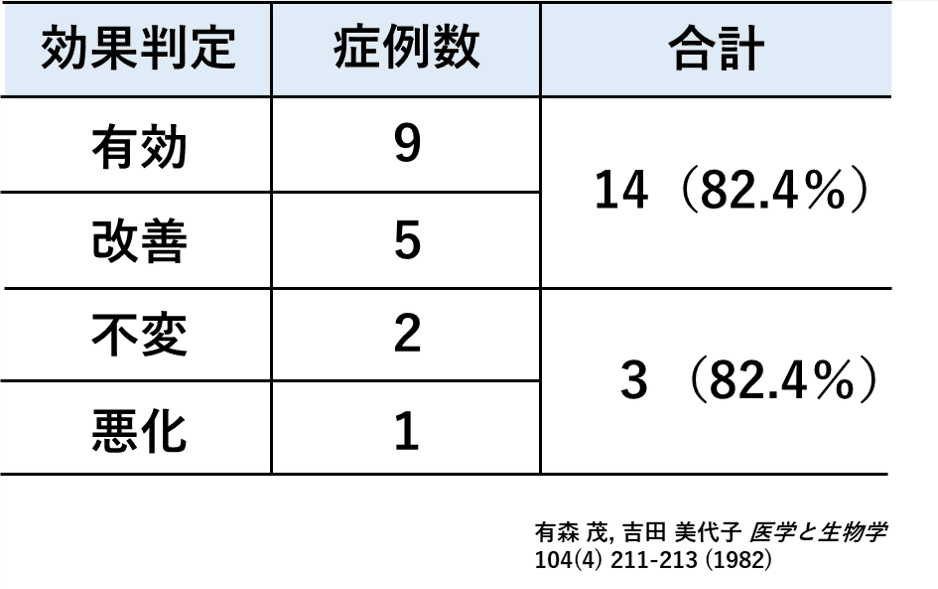

慢性リウマチ患者さん17名に、1日にアサイゲルマニウムを1500mg、6カ月間飲用してもらった際の変化について検討しました。

その結果、17名中14名の方で痛みのある関節数の減少、朝のこわばりや移動、食事、着替えなど生活の活動性が改善したことが分かりました。

これらの研究から、アサイゲルマニウムはリウマチ症状を緩和する作用が期待されます。

5.炎症と関節リウマチとアサイゲルマニウムと

関節リウマチを引き起こす原因の一つが、IL-6(アイエルシックス)という物質の過剰な産生です。

IL-6は炎症反応を誘起し、免疫細胞が働きやすい環境を整える役割を担います。

一方で、IL-6の過剰な産生は、免疫細胞の活性を必要以上に高め、リウマチの発症や増悪を引き起こしてしまうことも分かっています。

マウスのマクロファージにアサイゲルマニウムを与えて長期間培養したところ、炎症を誘導する物質を加えても、IL-6の産生は抑制されました。

つまりアサイゲルマニウムによって、免疫の暴走が抑えられていると考えられます。

さらに別の試験では、アサイゲルマニウムを与えたマクロファージでは、IL-6以外の炎症性サイトカインの産生も抑えられることが分かっています。

しかしながら、これまでの研究では、アサイゲルマニウムには免疫の活性化作用もあることが分かっています。(免疫活性化に関しては下記にまとめております)

通常、免疫の活性化には炎症を伴うことが多いですが、アサイゲルマニウムは炎症を抑える働きもあることから、「免疫のバランスを調節している」という可能性も考えられています。

6.まとめ ~健康寿命の延長へ~

医学・医療技術の進歩に伴って平均寿命が延びており、2022年の日本人の「平均寿命」は男性が約82歳、女性が約88歳だと言われています。

一方で、日常生活を円滑に健康的に過ごすことができる「健康寿命」は、男性で約73歳、女性で約76歳なのだそうです(厚生労働省調べ。2022年12月時点)。

2つの寿命の差である約10年は、介護や闘病などで日常生活が円滑に過ごせない期間であると考えられます。この期間が長いほど、介護する側・される側ともに心的、経済的な負担が大きくなります。

しかし、残念ながらここ20年の間、平均寿命と健康寿命の差は縮まっていません。

その要因の一つがロコモだと言われています。

超高齢化社会が進みつつある現在、ロコモ対策は健康寿命を延長し、平均寿命との差を縮める事につながると考えられます。

私たちは、アサイゲルマニウムが、健康寿命を延ばすための有用なアプローチになると期待しています。