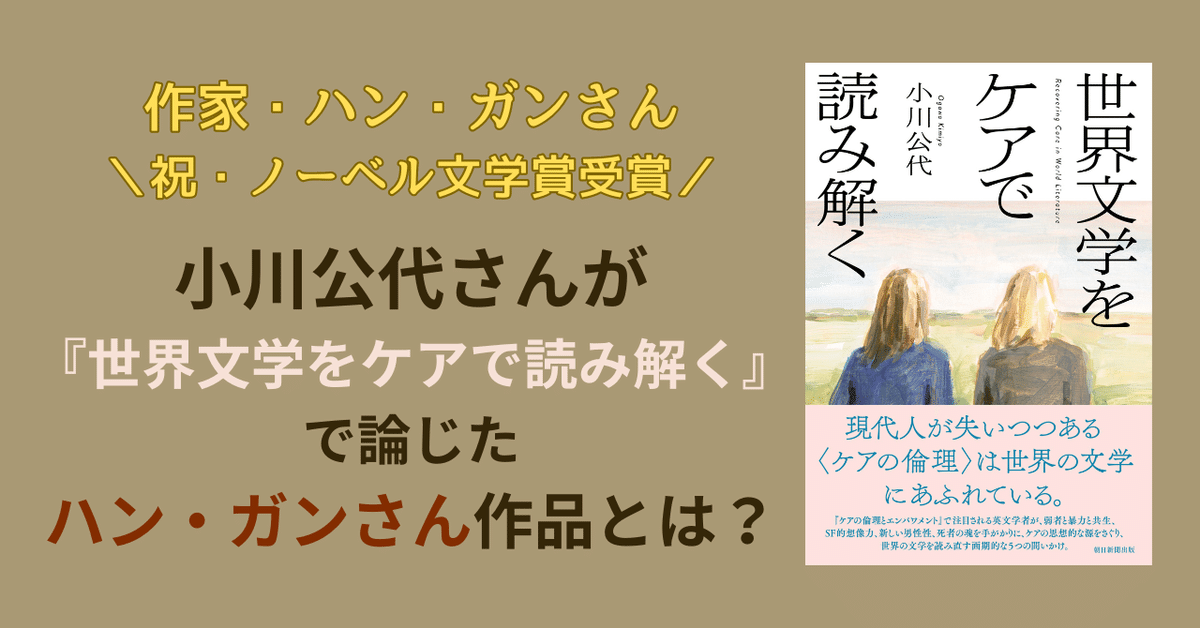

\ノーベル文学賞受賞/ハン・ガンさんの2作を「ケアの倫理」で読む/『世界文学をケアで読み解く』(小川公代著)から特別公開

文学のみならず医療・介護・政治・教育の分野からも注目される、英文学者の小川公代さん。2024年8月に『世界文学をケアで読み解く』(朝日新聞出版)を刊行し、話題になりました。そこでは「現代人が失いつつあるものとしての〈ケア〉」、SF的想像力が生み出すサバイバルの物語、新しい男性性、死者の魂を手がかりに世界文学を読み直しています。

ノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんの小説についても、「弱者の視点から見る――暴力と共生の物語」として、1980年の光州事件をあつかった『少年が来る』、国際ブッカー賞受賞作である『菜食主義者』の2作が縦横に論じられています。

歴史的な事実にもとづき、強靭な想像力をはたらかせ、詩的な文章をつづるハン・ガンさんのノーベル賞受賞を祝って、特別に一部を抜粋して掲載いたします。

弱者の視点から見る――暴力と共生の物語

憎悪から赦しへ――ハン・ガン『少年が来る』

韓国の作家ハン・ガン(한강, 1970-)による全六章で構成される長編小説『少年が来る』(소년이 온다, 2014)も、軍による無残な暴力や暴行が権力を持たない「アウトサイダー」である弱者の視点から描かれている。一九八〇年五月十八日に韓国全羅南道の道庁所在地だった光州で戒厳軍による武力鎮圧が行われたときの犠牲者たちをめぐる六つの物語が語られている。この光州事件は、軍事独裁政権下にあった当時の韓国社会が、その後民主化していく上で決定的な起爆点となったが、あまりに多くの命が失われた。第一章「幼い鳥」では、自分の家に間借りしている友人のチョンデと彼の姉のチョンミを探すために遺体安置所にやってきていた少年トンホが、軍に殺された人々の遺体の納棺や遺族のサポートを手伝ってほしいとウンスク姉さんに頼まれ、危険を顧みず働き始める。語り手に「君」と呼ばれるトンホの仕事内容はケアそのものである。

チンス兄さんは、一日に何度もせわしげな足取りで君の所にやって来たけれど、それは君がノートに記した個々の特徴を紙に書いて道庁の正門に貼るためだった。それを直接見たり伝え聞いたりしてやって来た家族に、君は白い布をめくって遺体を見せてあげた。身元確認ができると少し退いて、むせび泣きの時間が過ぎるのを待った。損傷があまりひどく見えないように大まかに整えられた遺体の鼻と耳に遺族が綿を詰め、きれいな服に着替えさせた。このようにざっと遺体を清めて納棺された人たちが、尚武館に移されるまでをノートに記録すること、それが君の仕事だった。

遺体安置所に並んだ遺体は腐敗が進み悪臭を放つ。銃剣で刺された傷跡や棍棒で殴られた跡がある遺体や、ひどい死臭に覆われた場所は、軍による市民への攻撃の残虐さをうかがわせる。一時、家に戻ったトンホは父親に「デモをしている所には、近くでも行ったら駄目だぞ」(同、四二頁)と注意されていたにもかかわらず、チョンデが生きていることを願って彼を探し続け、最後まで留まることになった。

第二章「黒い吐息」では、どこかロマン主義文学の世界を彷彿とさせる生の臨界点を描く。トンホの友人チョンデが、〈自己を覆う緩衝材〉がなくなった場所――すでに死んで遺体と化し、環境の一部になったエコロジカルな視点――から語っている。まさに、ワーズワスのルーシーの視点である。自分が誰かに放り投げられることを知覚する魂としての語りが始まるが、チョンデは、もはや「自分が十六歳って感じはしなかった。(中略)世の中で姉ちゃんが一番好きで、姉ちゃんが一番怖いパク・チョンデじゃなかった」(同、六四頁)。最初は、死者とさえ交流できない孤絶した魂として漂いながら「あの世で会おうなんて言葉は意味のないことだった」(同、五九頁)と死者の世界の非情さが語られる。「誰が死んで誰が生きているかは、懸命に考えれば分か」り、「このなじみのない茂みの下で、腐っていくたくさんの体の間で、誰一人知った人が居ないと思ったら」怖くなったと語る(同、六三頁)。自分の遺体が焼かれる場面では、「内臓が煮え返りながら縮んでい」く様子を眺めている。「骨が現れた体の魂はいつの間にか遠くなって、ゆらゆらする影がもう感じられなくな」る。「とうとう自由になったんだ、もう僕たちはどこにだって行けるようになったんだ」と不思議なくらい歓喜している(同、七七頁)。

光州事件では、民主化運動を煽動したとされる学生や市民が数多く逮捕、拘禁された。思想活動家を隠匿していると疑惑を持たれた出版社や編集者に対しても暴力が振るわれた。第三章「七つのビンタ」では検閲対象の本を担当した編集者として連行されたキム・ウンスクが事情聴取を受けている最中にビンタされながら、「熱いかみそりで胸に刻まれたようなその文章」を思い出している。彼女はそこで大統領の肖像写真を見上げて、「顔はどのようにして内面を包み隠すのかと」、彼女の天敵で軍の暴力の首謀者である人物の内部が密封されているさまについて考えている。「どのようにして無感覚を、残忍性を、殺人を隠蔽するのか。窓下の背もたれのない椅子に腰掛けて、彼女は指先の逆むけを剥ぎ取る」(同、九六頁)。ここにはまさにキム・ウンスクが大統領の肖像写真に見出した〈緩衝材に覆われた自己〉の暗黒面が描かれている。この問題の新刊は群衆を主題にした人文書だった。そこに記された文章は、人間の持つケアする力の限界と可能性についての示唆的な内容であった。

興味深い事実は、群衆をつくる個々人の道徳的水準とは別に特定の倫理的な波動が現場で発生するということだ。ある群衆は商店での略奪や殺人、強姦をためらわず、ある群衆は個人であればたどり着き難いはずの利他性と勇気を獲得する。(同、一一六頁)

検閲対象となったこの本には、何かしらの真実が記されている。当時の軍事独裁政権下の軍人たちが集団で無差別殺人を繰り返し、他方、トンホのように名もなき人たちの遺体を納棺し、弔い、遺族に分かるように遺体の詳細を貼り出すという利他性を獲得している人たちもいる。

菜食主義と暴力――ハン・ガン『菜食主義者』、今村夏子

ハン・ガンが描く弱者からは、人間の欲望や怒り、憎悪などに振り回されながらも、なんとか人を傷つけることを回避し、他者へのケアを担おうとする気概が感じられる。彼女のマン・ブッカー国際賞受賞作『菜食主義者』(채식주의자, 2007)は三つの物語から構成されている。一つ目の「菜食主義者」は肉を食べなくなる女性ヨンヘの物語であるが夫チョンが主要な視点人物で、ときおりヨンヘ自身の視点が組み込まれるような語りの構成である。あとの二作は、ヨンヘの義兄(姉インヘの夫)の視点から語られる「蒙古斑」と、登場人物のなかでは世間の目から見ればもっとも成功していて、強者として見られているヨンヘの姉インヘの視点から語られる「木の花火」である。先述したように、『菜食主義者』には、肉食の「獣」が象徴する欲望や怒り、憎しみを抱えて苦しむ人間が、どうすればその世界から抜け出せるかという命題がある。

ヨンヘがベジタリアンになるまで、夫のチョンはとくに彼女の変化に気づいていない。彼が「彼女と結婚したのは、彼女に特別な魅力がないのと同じように、特別な短所もないように思われたからだった」(『菜食主義者』)。彼女は「平凡な妻の役を無理なくこなし」、独身時代から続けていたアルバイトをして家計を助けていた(同、一〇頁)。ただひとつ変わったことといえば、ヨンヘが「ブラジャーを嫌がることだった」(同、一一頁)。異変に気づいたのは、彼女が冷蔵庫のなかの肉や魚をゴミ袋に放り込んでいるのを見たときだ。しばらく経っても「毎朝、草ばかり食べるようになった」が夫はもはや不平を言わなくなった(同、二六頁)。ここまでの説明はあくまで夫によるものである。妻のヨンヘから見える世界は違っていた。料理をしている最中に「怒りながらわたしをせき立て」る夫。「ちっ、なぜそんなにぐずぐずしているんだ?」「早く、もっと早く」(同、三一頁)。そのとき包丁の刃がこぼれて肉に紛れ込んだ。プルコギをもぐもぐしていた夫が、口に入れたものを吐き出す。「そのままのみ込んだらどうなっていたかわかるか! 死んじまうところだったろう!」ヨンヘはその訴えに「なぜ驚かなかったのか」考える(同、三二頁)。そこには殺意のようなものがすでに芽生えていたのかもしれない。そして、夫の暴力性が少しずつ明らかになる。彼女が肉を食べなくなって、それまでの生活がまるで変わってしまってからも夫は自分の性欲を満たすために、激しく抵抗する彼女に「肉体関係を強要し」、「三度に一度は挿入に成功した」と、その征服欲が満たされたことを語っている。性交後の妻の様子を「引っ張ってこられた従軍慰安婦でもあるかのよう」だったと形容することからも(同、五〇頁)、夫婦の性の営みに相互の愛情はない。

その後、ヨンヘ自身が暴力性を抱え込み、葛藤するようになる。彼女は「よちよちとわたしの前を歩いている鳩を殺したくなる」ことがある。また、「長い間見てきた隣の家の猫の首をしめたくなるとき、足がふらふらして冷や汗をかくとき、(中略)わたしは口をふさぐ」(同、五三頁)。いったい何が彼女をここまで追い込んでしまったのか。「木の花火」で姉のインヘが明かしているように、父親の暴力はヨンヘに向けられることが多かった。「父もそれとなく気を遣った」姉のインヘとは違い、おとなしいが強情なヨンヘは父親の機嫌を取らなかったからだ(同、二五一頁)。ヨンヘは幼い頃から父親の暴力にただ耐えるしかなかった、さらには結婚後も夫の支配欲に抵抗する力もない脆弱な存在である。また、彼女は、義兄からすれば、夫チョンに道具のように扱われていた女性でもある。「彼を困惑させたのは、彼女の夫があたかも壊れた時計や家電製品を捨てるかのように、当たり前のように妻を捨てようとしたことだった」(同、一一〇頁)。

ヨンヘは肉を食することを拒むことで、暴力の世界から抜け出し、植物の世界に同化しようとしていたのだろう。彼女は自分のやせ細る体を見ながら、他人に危害を加えられない「胸が好き。胸では何も殺せないから」と語る。「手も、足も、歯と三寸の舌も、視線さえ何でも殺して害することのできる武器だもの。(中略)なぜわたしはこんなにやせていくのかしら。何を刺すつもりでこんなに鋭くなっていくのかしら」と知らず知らずのうちに尖った武器のように体を変容させてしまう自分の無意識にも恐怖している(同、五五頁)。家族が見ている前で手首を切るという事件を起こした後、義兄の芸術的な感性に誘われるがままにヨンヘは、自分の裸体にボディペインティングで花を描くことを許し、二人が性交する様子を撮影することさえ受け入れる。夫とのレイプのような交わりとは異なり、合意あるセックスではある。ただ、そのビデオを見てしまったインヘが夫と妹の不貞を知り、とうとうヨンヘを精神科病院に収容するという、この小説でもっとも衝撃的な場面が描かれる。ブラジャーでさえ着けることを拒むヨンヘは拘束服を着させられ、閉鎖病棟から出られなくなってしまう(同、二二二~二二三頁)。

ヨンヘは度重なる暴力によって正気を保っていられなくなる。ヨンヘに繰り返し暴力をふるっていた父親が、姉インヘの家では無理やり酢豚を食べさせようとして失敗し、それに怒りを爆発させた彼は娘の「頬を殴った」(同、六五頁)。さらには、施設内でも無理やり食べさせられるという暴力を受け続けるヨンヘは、小説中ではおそらく最弱な存在である。ところが、強く見える姉のインヘもまた、自分も「ただ耐えてきただけだった」(同、二五八頁)ことに気づく。化粧品店を経営し、その事業を拡大しながら、息子のチウを生み育て、彼の日々のニーズに応え、芸術家である夫もケアしなければならないインヘもまた弱い存在だったのだ。それはヨンヘの「なぜ、死んではいけないの?」(同、二五〇頁)という言葉によって与えられた気づきだった。自我から、特に「獣」のような暴力的な世界から解放されたいと願うヨンヘが肉を拒絶し続けたことと、『少年が来る』で検閲対象の本の事情聴取でビンタという暴力をふるわれた編集者のキム・ウンスクが肉を食べない(『少年が来る』、九一頁)ことは地続きであろう。

菜食主義が政治的な意味合いを帯び始めたのはワーズワスが生きたロマン主義時代だった。メアリ・シェリーの夫で詩人のパーシー・ビッシュ・シェリーは、現代のベジタリアン団体であるIVU(International Vegetarian Union)のホームページにも、この時代の菜食主義者の代表として掲載されるほど、広く認知されている。当時の摂政皇太子(のちのジョージ四世)の美食・肉食趣味や悪政に対して、パーシーが嫌悪を表明していたことはすでにいくつかの研究で示されている。彼が菜食主義を主題として書いた散文としては『自然食の擁護』(A Vindication of Natural Diet, 1813)や「菜食主義について」(Essay on the Vegetable System of Diet, 1814-815、生前未発表)がある。パーシーは、人間の支配欲、社会的弱者の窮状を顧みない圧政や暴力に対する批判として、あるいは政治の腐敗などを浄化するための実践として、菜食主義を提唱した理想主義者だった。文明を築いた人間が他の生物よりも必ずしも優れた種であるわけではなく、むしろ「欠陥」であると考えたのはパーシーの妻メアリも同じだった。『最後のひとり』の主人公ヴァーニーは、クララもエイドリアンも喪ってしまい、地球上で生き残ったただ一人の人間。彼は孤独のなか悲嘆にくれていたが、自然界の生物たちに目を向ける。「ああ、やめよう! 悲しむ心を鍛え、おまえたちの喜びに調和させよう。(中略)神経、脈拍、脳、関節、肉体、といったものでわたしは組み立てられ、おまえたちも同じ法則で構成されている。わたしにはそれ以上のものがあるが、それを贈り物と呼ばずに、欠陥と呼ぼう」(『最後のひとり』、五一三頁)。この人間観は、すでに他界していた夫パーシーへのオマージュともいえる。産業革命によって自然環境が壊され、帝国の覇権が次第に拡がっていく時代に、メアリとパーシー・シェリーが人間のエゴイズムに強い危機感を抱いていたことの証左でもある。

『菜食主義者』のヨンヘが肉だけでなく、飲食まで断つようになったのは、それによって人間の暴力性の根源を断つことができると信じたからではないだろうか。ヨンヘの家族皆が、特に父親が肉好きである。暴力的なヨンヘの父親が「ユッケが好き」であることや、もともとは「精肉用の包丁を使いこなして鶏一羽をぶつ切りにでき」、「ゴキブリなどは手のひらで打ち殺せ」たというヨンヘの無神経さも彼女自身が自覚しているのだ(『菜食主義者』、三〇頁)。ヨンヘは自分が「木」になる、あるいはせめてなりきることによって、人々を力で支配したり、暴力で脅したり、傷つけたりすることを回避しているのだろう。

今村夏子の短編「木になった亜沙」も暴力性を抱えた主人公が木になることを切望する物語である。亜沙は、子どもの頃からなぜか人と心を通わすことができず、誰も彼女が作ったものを食べようとしなかった。傷ついた亜沙は今度は後輩をいじめるようになるが、いじめてもいじめても「心は満たされない」。多難な人生を送った亜沙は最期に、「こんど生まれ変わったら木になりたい、と思った」。

柿の木、桃の木、りんごの木、みかんの木、いちじく、びわ、さくらんぼ。両方の腕にたくさんの甘い実をつけたわたしと、その実を食べにくる森の動物たち。木になりたい。木になろう、遠のいていく意識の中で、そう繰り返しながら、亜沙は人生を終えた。

植物になるという甘美な夢を見る傾向は、ヨンヘにもあった。施設に入れられた後のヨンヘは木々に思いを馳せるようになる。「木はまっすぐに立っているとばかり思ってたけど……やっとわかったの。みんな、両手で地面を支えていたのね。見て、あれを見て、驚いたでしょ?(中略)みんな、みんなが逆立ちをしているの。きゃっきゃっとヨンヘが笑った」(『菜食主義者』、二三五~二三六頁)

木になりたいと願ってそれが叶う亜沙は、来世では杉の木になる。そしてコンビニ弁当についてくる割り箸に加工された。そして、高齢の父をケアする思いやりのある若者のもとにやってくる。彼は使い捨ての割り箸を捨てることはせず、毎回律儀に洗い、乾かし、またそれを手に取った。彼の父が亡くなった後も亜沙は若者を(声なき声で)元気づけた。「食べなきゃだめよ。こういう時こそ、食べなくちゃ」(「木になった亜沙」、二八頁)。たかがモノだけれども、かつては生命を宿していた木の破片である割り箸の亜沙とそれを大切に扱う若者との間には、彼らを繋げるなにか生命の糸のようなものが見える。

(「第二章 弱者の視点から見る――暴力と共生の物語」より)