心の色をなぞる -ルドンの魅力について

【月曜日は絵画の日】

前回、生涯それ程作風を変えなかった、川瀬巴水について書きましたが、絵画史には、強烈に作風を変化させた画家もいます。

変化する画家の筆頭には、生涯四回以上、意識的に画風を変化させたピカソが勿論います。しかし、彼は実のところ、かなり理詰めに考える芸術家であり、とりあえず、その変化の動機は何となく理解できます。

しかし、フランスの画家、ルドンの場合は、相当特殊な変化です。

彼は、最初、黒一色の奇怪な版画家としてデビューし、名声を博します。しかし、ある時期から黒を一切封印し、明るくカラフルな幻想の画家になったのです。

オディロン・ルドンは、1840年、フランスのボルドー生まれ。生後すぐに里子に出され、暗い家庭で病弱な少年時代を過ごします。

20歳の時、植物学者のアルマン・クラヴォーに出会います。彼の元で、顕微鏡で生物の世界を観たり、薦められたボードレールやポーの象徴主義文学を吸収したりしたことは、後の作風に大きな影響を与えます。

その後、パリに出て画塾に入るも、すぐにドロップアウト。石版画(リトグラフ)や木炭画を独自に習得し、普仏戦争にも兵士として参加します。

ここで、規則正しい軍隊生活を送ることで、幼少期からの病弱を克服することに。そして戦後1879年に、39歳で石版画集『夢の中で』を出版することとなります。

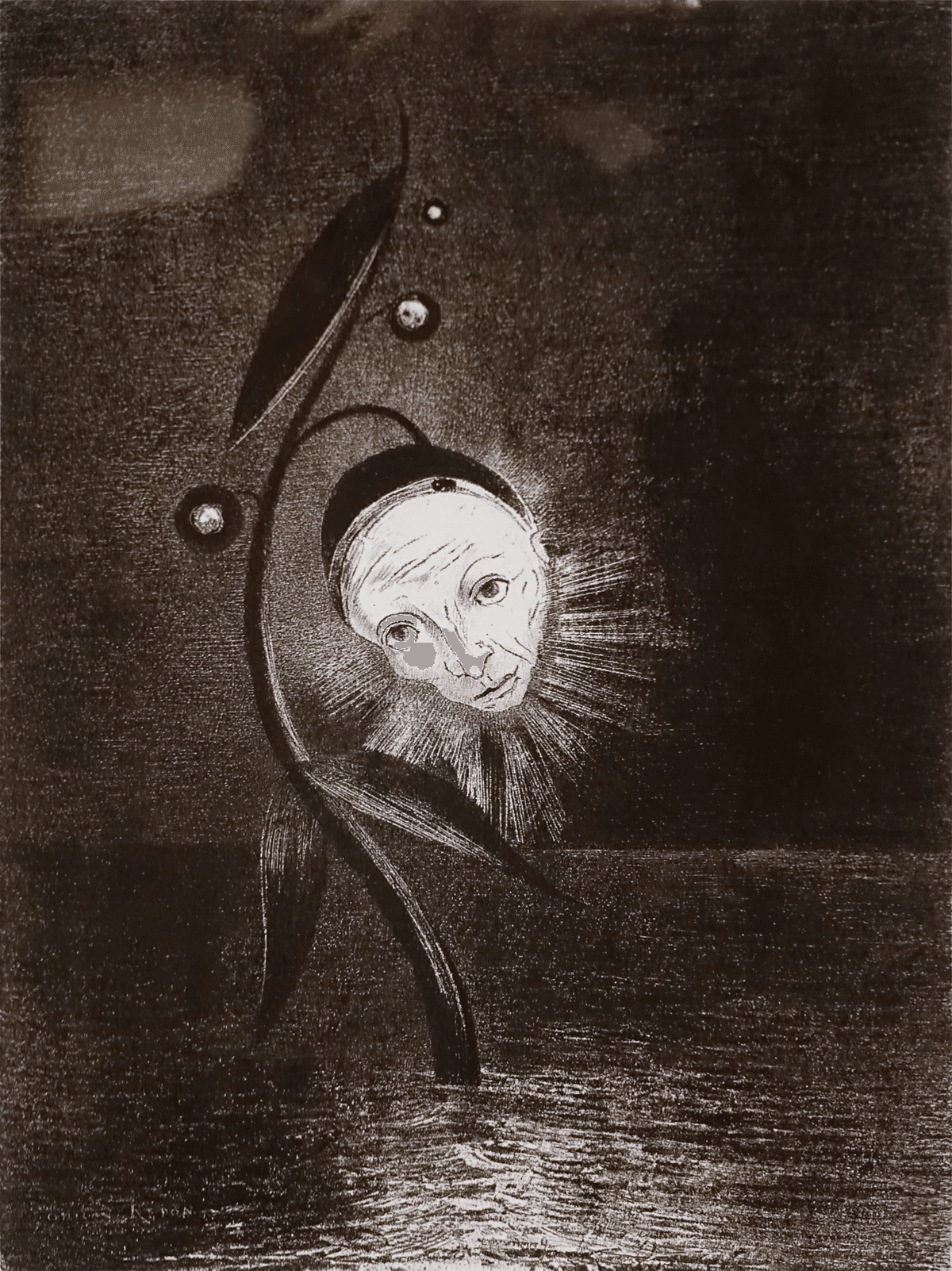

ここから10年くらいのルドンの絵画は、黒一色の版画やスケッチによる、夢幻的で奇妙な、独自の生き物の世界です。

架空の虫のような奇怪な怪物、暗い闇に風船のように浮かぶ、老人の顔。黒一色のその世界は不気味であると同時に、どこか諧謔みと、内省的な静けさのある独自の幻想です。

マラルメやユイスマンス、リラダンといったフランス象徴主義の文学者たちとも交流があり、当時最先端だった彼らの称賛を集めることで、名声も高まります。

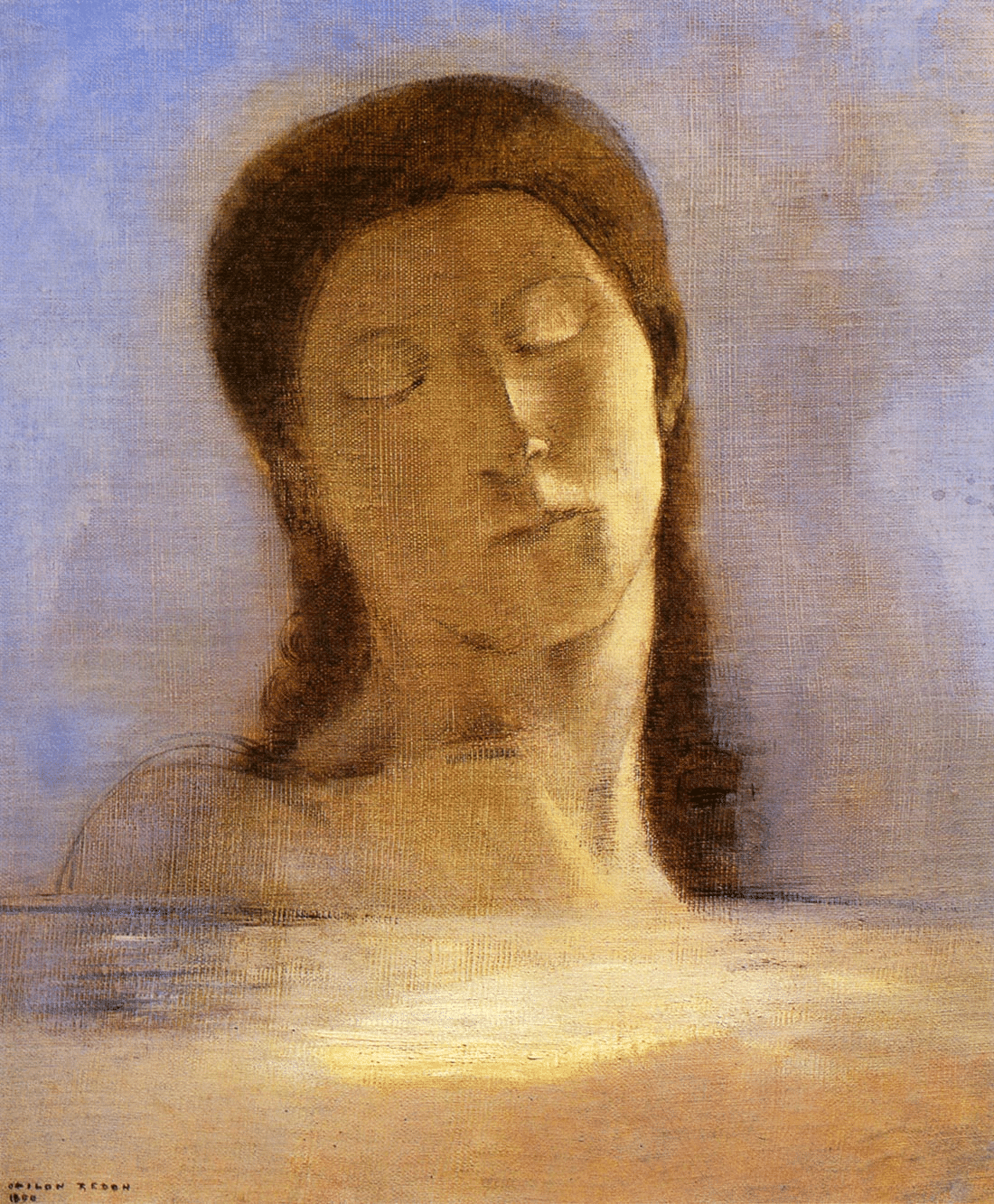

ところが、1890年頃、50代になったあたりから、作風は一変します。黒一色の版画は一切手掛けなくなり、パステルによるカラフルな絵画が主になります。

内容も、「黒の時代」のオリジナルな怪物は姿を消します。代わりに、身近な女性たちの肖像や、花束、伝統的な神話モチーフが主になります。

オルセー美術館蔵

といっても、その色彩の開花にはどこか幻想味があり、現実がモチーフでありながら、色鮮やかな海の底のような、独特の世界になりました。

幸運なことに、この作風の大転換は、驚きと同時に、熱烈に支持されました。そして、1916年に76歳で亡くなるまで、象徴主義絵画の巨匠として、長らく尊敬を集めました。

一体この作風の転換は何が原因だったのか。まず重要なのは、これはルドン自身が意識的に行っていたことです。手紙でこう述べています。

以前のように木炭画を描こうとしましたが、だめでした。もう木炭画とは決裂してしまったのです。これ以後、私は色彩と結婚したのです。

では、この「色彩との結婚」は、なぜ起きたのか。様々な研究がありますが、複数の要因があったと言われています。

まずは、息子が生まれたこと。1886年には長男のジャンが生まれていますが、半年で亡くなっています。しかし、1889年に次男アリが誕生。この子はすくすくと育ったことで、子煩悩のルドンの心境に変化があったことでしょう。

また、ルドン自身の「過去との決別」も、理由に挙げられます。暗い少年時代を過ごし、成人後もパリと行き来していたペイルルバートの土地を、財政難から売り払います。そして、精神的な支柱だった師のクラヴォーも、自殺で失います。

こうした、今までの暗い幻想世界を支えていたファクターが消えたことで、精神的にある意味解放され、色彩も解き放たれたという説です。

クリーブランド美術館蔵

おそらくそれらは間違っていないと思いますし、ルドン自身も頷くと思います。

と同時に、もう一つ、重要な要素があるようにも思えます。精神的ではなく、物質的に、この大転換ができた理由です。

それは、ルドンが油彩画家ではなかったことです。

ルドンは、メインのジャンルが木炭画からパステル画と、生涯を通じて、油彩と縁遠い人です。

後年油彩作品は増えますが、そもそも正規の油彩教育を、すぐドロップアウトしてしまった人なので、そこまでこだわりもなかったように思えます。

油彩・水彩絵画とは、液体の絵画です。それゆえ、多様な色が混ざることで、別の色が生じる。

ある部分は色が溶け合い、ある部分は分離することで、画像が浮かび上がります。そして、色の混ぜ方、溶かし方に、画家の個性が顕れます。

しかし、木炭画やパステル画というのは、粉による、固体の絵画です。色彩を作る粒子は溶け合うことはない。粒子の濃淡、重ね具合によって、画像が縁取られていく。

それは、油彩や水彩のような発想とは別個のものに思えます。

オルセー美術館蔵

彼の作品でも高名な油彩画

しかし、その薄く細い筆致は

パステル画的な感触がある

油彩画家、水彩画家であれば、自分の色を変えるということは、かなりの勇気を伴います。何かが溶け合うということは、それだけで無意識に心理的負担を与えるものがあるからです。

しかし、粒子を濃淡で重ねていく場合、どこかもっと軽やかに色を変えていける感覚があるのではないか。

今までの階調の違う様々な黒の代わりに、色を当て嵌めて対象をなぞることで、精神的に変化を迎えたルドンの中で、比較的容易に、この色彩あふれる世界への転換ができたのではないかと思うのです。

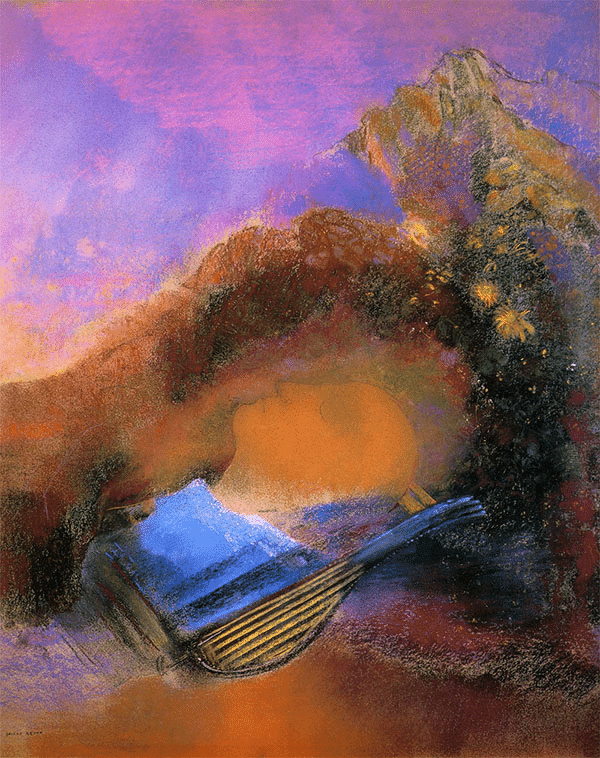

クリーブランド美術館蔵

ギリシャ神話の吟遊詩人がモチーフ

よく考えると、古代の壁画から、現代絵画に至るまで、人類の絵画のメインストリームは、「液体の絵画」です。一方で粉による「固体の絵画」は、スケッチや挿絵等、どこか一段低い、大衆的なものに使われがちな気がします。

そんな中で、ルドンは様々な偶然や彼の気質により、固体による絵画で巨匠まで上り詰めた、近代でも稀な人です。

そして、黒の時代でも、色彩の時代でも、彼の絵画には、常に時間が静止しているような静謐さが変わらずあります。

その静謐さは、彼の精神風景と共に、その物質性にも結び付いている。美術館でルドンの絵画を鑑賞する時は、そんな物質と質感にも注目してみると、新たな魅力を発見できるかもしれません。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。