運命の輪が回る -フリッツ・ラングの映画の魅力

【木曜日は映画の日】

よく、ホラー映画や小説の惹句に、「人間が一番怖い」というのがありますね。

「人間が一番怖い」映画で私が思い出すのは、『メトロポリス』を撮った巨匠、フリッツ・ラングの映画です。

ラングは、サイレント時代から撮っており、おそらくは映画史上10本の指に入る、重要な巨匠です。

ジャンルとしてのホラー映画は一本も撮ってはいませんが、その容赦なく暗い人間観と、精巧な機械のように組み合わさって、破滅へ向かう運命の過酷さは、並みのホラーよりも背筋が凍る恐ろしさです。

フリッツ・ラングは、1890年、ウィーン生まれ。青年時代、カフェやキャバレーに入り浸って、ポスターを描いたり、家を出てヨーロッパを放浪したりしています。

やがて映画を志すようになり、ドイツの製作者エーリヒ・ポマーと知り合って、1918年、ベルリンへ行くことに。

1919年には早くも初長編を撮り、1921年に『死滅の谷』を監督。死神に捕らえられた恋人の命を救うために、異なる時代でヒロインが人々を救おうとするという斬新な構成で、国際的に有名になります。

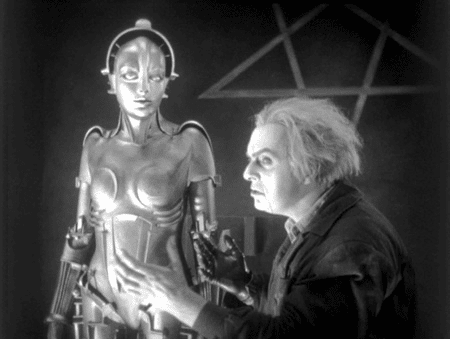

その後も、『ドクトル・マブゼ』二部作(1921)、『メトロポリス』(1927)等で世界的な巨匠と見なされ、トーキー映画のスリラー『M』(1931)も名作に仕上げます。

しかし、時はナチス台頭の時代。ラングの才能に眼をつけた宣伝相ゲッペルスに呼び出され、ナチスのために、映画を撮るように言われます。

ラングは母親がユダヤ人です。しかし、ゲッペルスは「誰がユダヤ人かを決めるかは、私なのだから問題ない」と言います。

ラングはゲッペルスの元を辞すると、急いで身の回りのものだけをとって、その日の最終列車でパリへ。そしてアメリカのハリウッドへと亡命を重ねます。

・・・というのは、ラング本人が語る話ですが、実際のところは、ナチスにすり寄って近づきつつ、同時に、何度かドイツと国外を往復して、亡命のタイミングも計っていたことが、最近の研究から分かっています。

その後、ハリウッドで『激怒』(1936)を撮って、アメリカを活動の中心とすることに。

サイレント映画の国際的な巨匠でありながら低予算の条件に苦しむものの、『暗黒街の弾痕』(1937)や『死刑執行人もまた死す』(1943)といった、今日では評価の高い名作を次々に撮ります。

1950年後半にはドイツに戻り、何本か映画を撮っています。1976年、86歳で亡くなっています。

先のナチスとの逸話のように、ラングには少し虚言癖のようなものがあり、同時に、後にハリウッドの撮影監督から「本物のサディスト」と嫌われるほど、冷酷で高圧的な態度の人物でもあったようです。

吉田広明氏の名著『亡命者たちのハリウッド』によると、最初の妻に浮気現場を見られ、その場で妻がピストル自殺しています。

しかし、迅速に処理されたこともあり、その後、ラングが殺したのではという噂が、ハリウッド亡命後のドイツ人コミュニティでも囁かれたとのこと。ちなみに、その時の浮気相手で二番目の妻の脚本家テア・フォン・ハルボウは、ラングの亡命についていかず、熱烈なナチスのシンパとなります。

そんなラングの映画では、凍り付くような運命に支配された光景が繰り広げられます。

ラングの映画で一番怖いのは、群衆です。

例えば、『メトロポリス』の暴徒、『M』や『激怒』で、殺人犯と思い込んだ相手に激昂して、リンチにかけようとする民衆。『暗黒街の弾痕』で、逃亡中のカップルをどんどん追い詰める冷たい「善良な市民」。

すさまじいのは、大傑作『死刑執行人もまた死す』の「市民」です。

この映画は、いわゆる「ハイドリヒもの」。ナチスの高官ハイドリヒがチェコで暗殺されたという、その後何度も小説化・映画化された事件を基にしています。

しかし、ここに出てくるプラハ市民ほど強烈な民衆は、他にありません。

ナチスに抵抗するため、綿密に地下組織で繋がり、有無を言わせずヒロインを強制的にこちら側に引き込もうとして、ゲシュタポが来たら風のように逃げる。そして二重スパイを割り出し、「解決」できる処理能力の高さ。

その訓練度合いと冷徹さは、並みのスパイ組織では勝てないレベルです。あまりに非人間的な印象を与えるため、犠牲者のはずの彼らに、感情移入が出来なくなっています。

では、ナチス側に同情できるかと言えば、市民を上回る残酷な描かれ方をしているので、最早人間の感情や善悪を超え、論理と冷たいエネルギーだけが暴走する騙し合いのようになります。

そして二重スパイを巡って、運命の歯車がカチカチと嚙み合って回り、とんでもない結末を導くまで、多くの人は、呆然と見守るしかなくなるのです。

(2024年7月現在。アマプラ無料。アメリカ時代のラングの映画は、多くがアマプラ無料で配信されている)

民衆の凶暴なエネルギー、そして、それに巻き込まれる個人。

ラングの作品では、巻き込まれる瞬間に、明確に、ある「徴」が画面に刻まれます。

そしてその瞬間、運命の輪の中に囚われたかのように、今まで見知っていた世界が一瞬で崩壊し、全て反転します。

『メトロポリス』の、心優しいヒロインの見た目をしたアンドロイドが、暴走する瞬間。『ドクトル・マブゼ』シリーズの「書かれた文字」。『無頼の谷』のネックレス。『死刑執行人もまた死す』の口紅の跡。

一番名高いのは『M』で、連続殺人犯ピーター・ローレの背中に、彼の正体に気づいた匿名の市民によって付けられた「M」(殺人者)という白いチョークの文字でしょう。

それを見たローレの顔には、まるで運命そのものから死刑宣告を受けたかのような恐怖が、刻まれています。

ピーター・ローレ

『激怒』の「綴り間違い」や『マンハント』の帽子のブローチ、『飾り窓の女』で、女に「新聞に載っていた」と告げられる場面のように、その瞬間が必ずしも悲劇を導くわけではありません。しかし、世界が一瞬にして姿を変えるのは、同じ。

アメリカでの最後の映画『条理ある疑いの彼方に』(1956)では、死刑廃止キャンペーンのために、自分が殺人犯に疑われるよう証拠を捏造して冤罪で捕まろうとする男を通して、そうした「証拠品」が、何度も観ている世界を変えていきます。

登場人物どころか、観客を底なし沼の不信に導く、極北の作品です。

冷たい民衆のエネルギーが、ある「徴」として突如顕現し、見ている世界を崩壊させる。

それは、ラングが見てきた世界そのものと言えるかもしれません。

第一次大戦敗北後のドイツは、賠償金による記録的なインフレにより、貧しい民衆の憤懣が溜まっていました。

やがてその怨嗟のエネルギーは、「アドルフ・ヒトラー」という「徴」によって、世界一民主的だったワイマール共和国を崩壊させて、悪夢の第三帝国を出現させます。

ラングが語ることに嘘が含まれていても、彼が遺した作品には、彼が見てきた時代の真実が確かに刻まれています。

その意味でまさに、ラングの映画は「人間が一番怖い」ことを、誰よりも冷徹に示しているのでしょう。

そして、そうしたエネルギーに巻き込まれながらも、生き続けるためにどうすればいいのか、それを私たちに問いかけているのかもしれません。是非一度、そんな作品を体験いただければと思います。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。