呪文は至る場所に現れる ―傑作映画『マブゼ博士の遺言』を巡る随想

【木曜日は映画の日】

「悪役」というものは、憎まれつつも愛されているところがあります。

良い作品には良い悪役がないと、というように、ドラマを作るには欠かせない要素と言えるのでしょう。

しかし、巨匠フリッツ・ラングによる1933年のドイツ映画『マブゼ博士の遺言(別邦題:怪人マブゼ博士)』は、そうした悪役にとどまらない、悪の在りよう、そしてそれを伝播させる呪いのようなものについて考えさせられる傑作映画です。

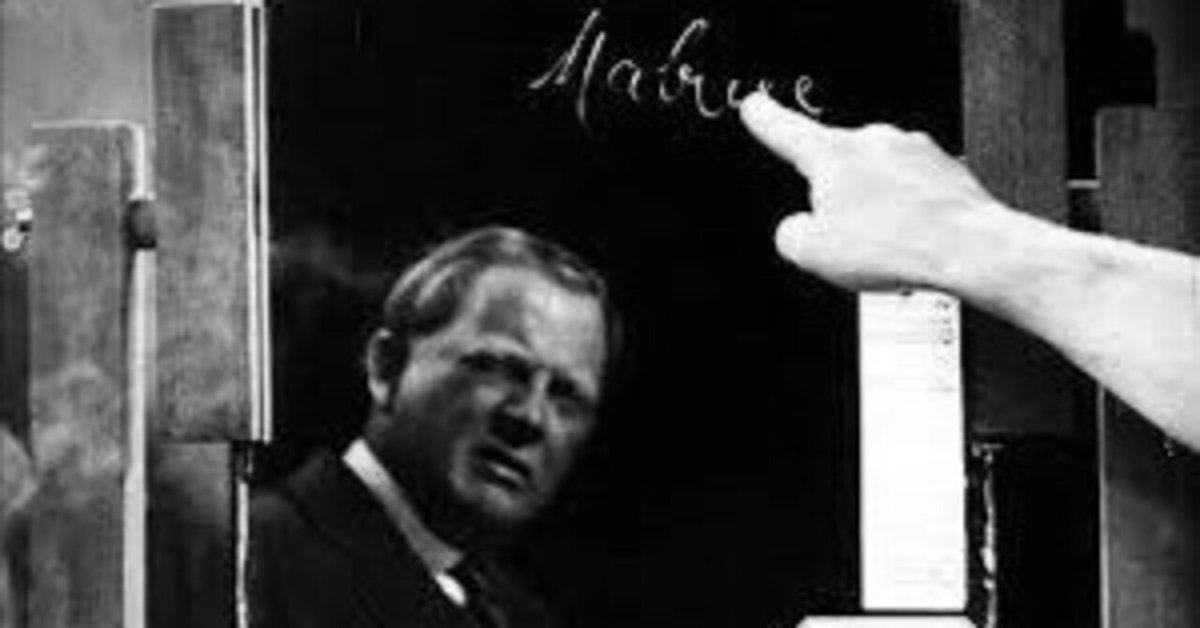

腕利きの警部ローマンのデスクに、元部下のホフマイスターから電話が来ます。地下犯罪組織の偽札工場の手がかりを掴んだというホフマイスターは発狂。彼の残したメッセージから、マブゼ博士という人物が浮かび上がります。

発狂したホフマイスターと対面する

ローマン警部

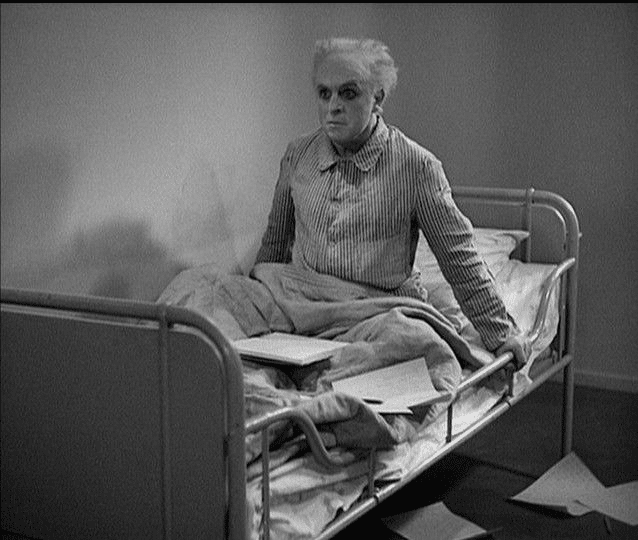

数年前に犯罪組織を率いて、今は精神病院の個室に軟禁されているマブゼ博士はしかし、ローマン警部が訪れる直前に息を引き取ります。

それとは別の時刻。若者のトムは、一年前無職だった自分を救ってくれたリリーとカフェで食事をします。その後自室でひとり、リリーに愛を伝えることを思案するトム。しかし、彼のボスから指令の手紙が来ます。そのタイプされた手紙には「マブゼ博士」という文字が。。。

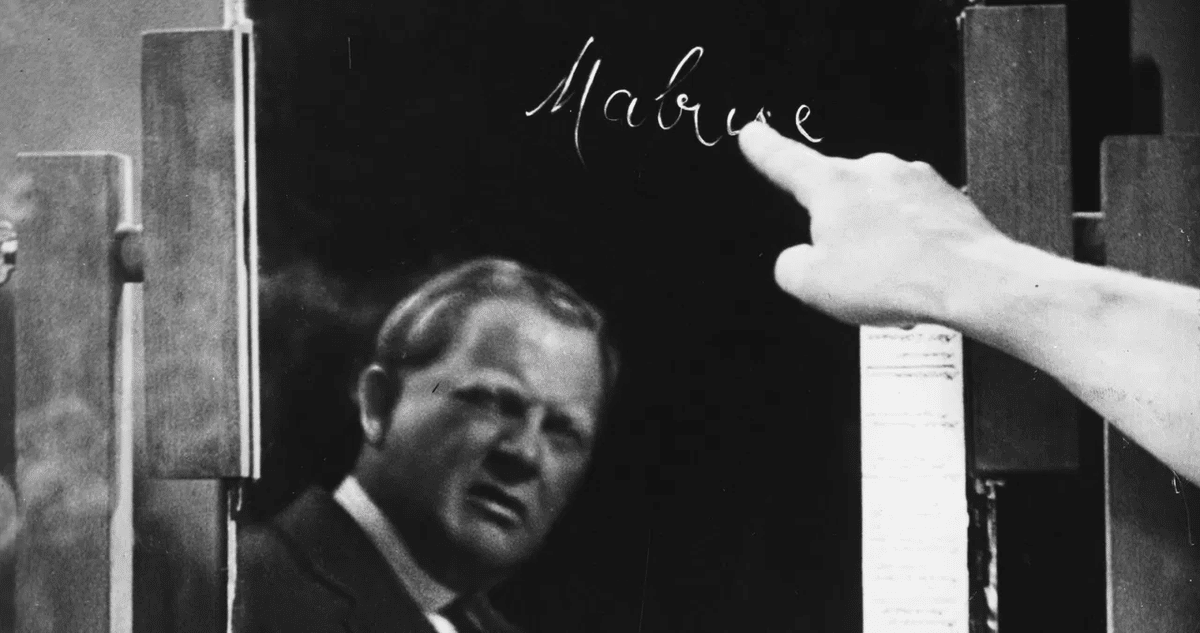

ここに出てくるマブゼ博士は、ラングの1922年のサイレント映画の名作『ドクトル・マブゼ』のタイトルロールの悪の首領。その映画の結末を受け継いでおり、かつて一世を風靡した悪人という設定とうまく噛み合っています。

のマブゼ博士(左)

そして、ローマン警部は1931年のラングの傑作『M』で、連続殺人鬼を追っていた職人肌の警部。つまり『マブゼ博士の遺言』は、ラング自身の二つの映画の続編的要素があります。

しかしここには、基本的にはリアリズムに徹していたその二作品にはない、異様な妖気が漂っています。

この作品の凄さは、強力な悪役であるはずのマブゼ博士が死んでしまうことでしょう。そして、タイトル通りに、彼の「遺言」が全てを支配していくことになる。

精神病院に収容されているマブゼ博士

例えば、誰かが残した殺人計画を、赤の他人が手に入れて実行する、というようなプロットの推理小説はそれなりに存在します。

しかし、それらとは違って、この映画では、マブゼ博士の残した文字が、画面の人物たちを縛っていくような感触があります。

ホフマイスターの残した気味の悪い文字から「マブゼ」が浮かび上がる、シンプルだけど効果的な場面、そして、マブゼ博士の残した異様な文書の文字が、ある人物の脳内に染み込んでいく場面。この作品では、文字が呪文のように、画面を支配してきます。

以前フリッツ・ラング作品についての投稿でも書いた「ある瞬間に画面に「徴」が現れて、見ていた世界が一瞬で崩壊する」という彼の作品の特徴を、高濃度に凝縮していると言えます。

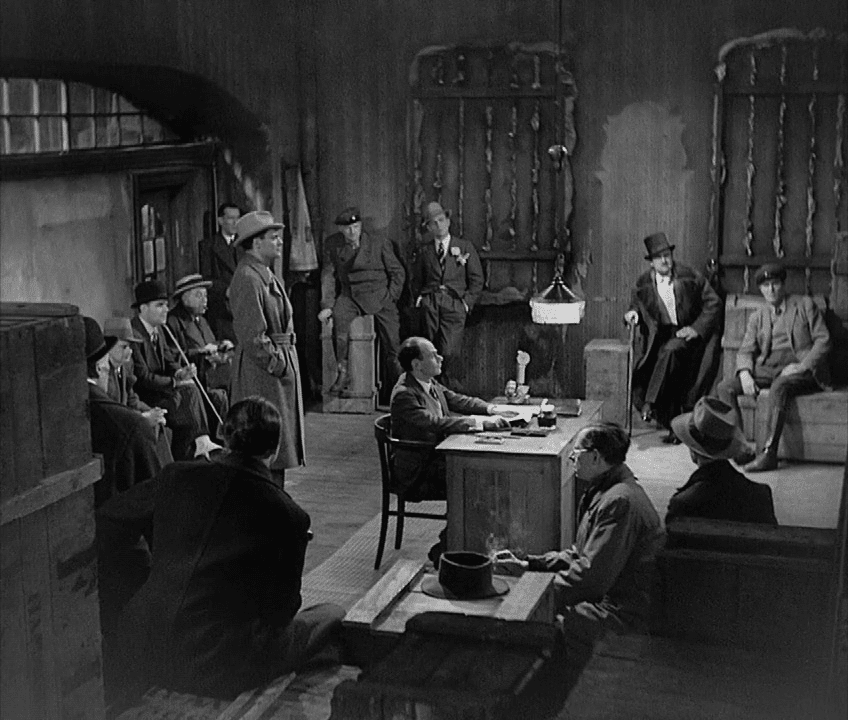

そして、悪を伝播させるそれらの呪いの文字と対照的に、悪の実行を指示するのは、地下組織の首領の「声」です。

その声が如何に空虚なものかは、ここに出てくる「首領」の姿が現れる瞬間によってわかります。悪役でここまで空っぽなイメージは、おそらく他に存在しないのではと思えるような、凍りつく場面です。

その声で操られるように悪事を重ねていた人々を見ているうちに、悪とは何かと考えてしまいます。

地下犯罪組織、なのだが。。。

良い作品になぜ良い悪役が必要か、と言えば、悪の側にも彼らなりの論理と守るものがあり、それがあることで、「正義」にも陰影ができるからでしょう。と同時に、悪事の片棒を担いだ「凡庸な人々」が、実は自分たちの保身と憎しみと偏見に塗れているというのは、言うまでもなく昔から繰り返されてきたことです。

しかし、『マブゼ博士の遺言』で描かれるのは、もっと別の何かです。マブゼの死に際し、とある人物が憤激して語る言葉がそれを表しています。

貴方には分からない。並外れた超人の脳が死によって失われた。この脳が堕落した世界を破滅に導く。神も正義もない欲と憎悪に満ちた世界で、この脳こそ人類を破滅に導き得たのだ。テロルと恐怖で世界を滅ぼせたのだ。

つまり、本当の悪とは、「悪役」のように、一部の誰かの利便やエゴや思いを汲んで行動するのではなく、何の意味もなく、全ての今の状態を転覆して破壊して、世界を崩壊させるカオスそのものだと言うのです。

ある種のテロリズムとも言えますが、昔からある、社会的・宗教的な多くのテロ集団とはちょっと違う。誰かを脅して、世の中の変革や自分たちの不平不満や主張を訴えたりしない。

カオスの後に何が起こるのか? 何も起こりません。救済も、新しい秩序の構築もない。ただの絶滅。それこそがマブゼが目指す究極の悪であり、憎悪で凝り固まった殆ど集団自殺的な考えだと言えます。

もしかするとそれは、ラングの奥底に潜む、ドストエフスキー的な、究極の虚無主義なのかもしれません。

そんな悪がしかし、殆どビジネスのように実行されていくのが、なかなか他にはない異様な味を出しています。

トムとリリー

異様な悪についての問いかけを抱えつつ、この映画は、スリラー映画として抜群の「面白さ」と「美しさ」を備えています。

冒頭のホフマイスターが追われる工場での特異な音響と、背筋も凍る追跡。トム達がとある場所を脱出するスリルと、その意外な方法。終盤の、夜の森道を疾走するカーチェイスでの、真っ白い照明に照らされて通り過ぎていく木々の、不気味な美しさ。

黙示録的な光景と静謐さが交錯するラストまで、ラング作品の中でも強烈なテンションに満ちた名作と言えるでしょう。

この作品は1933年の3月に封切られる予定だったものの、当時のナチス政権の検閲に遭い、公開禁止処分に。ユダヤ人だったラングは宣伝相ゲッペルスらとの接点を探りつつも、7月にはドイツを出てパリに亡命したのは、以前も書いた通りです。

そのせいか、アメリカ版に吹き替えされた『マブゼ博士の遺言』は、ラングが携わらない編集がされ、ヒトラーとマブゼを同一視して、強調するような造りになっていたと言われています。しかし、マブゼが憎しみをまき散らす単純な独裁者とは言い難いのは、先に書いた悪の在りようからも明らかに思えます。

そして、誰かの残した「文字」に飛びついて群がって、まるで呪いのように瞬間的な憎悪に囚われる人々を、今の私たちが他人事と言い切れるかどうかも、大きな問いかけとして残っているのでしょう。

文字としての呪文は、今も昔も、それが刻まれた瞬間に当事者の元を離れて、あらゆる場所に広がっていく。ラングの他の名作と同様に、そうしたものの中で生きる意味や方法も考えさせてくれる作品のように思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。