【創作】記憶のフォトグラム【幻影堂書店にて】

※これまでの『幻影堂書店にて』

光一が店のドアを開けると、久しぶりに見た顔の男がいた。

「ああ、カストルプさん、こんにちは」

「やあ、また会いましたね。ミケランジェロの詩を届けて以来かな」

以前よりも親し気に話しかけてきてくれて、光一は少し嬉しくなった。

「今日は何をされているんですか」

デスクの上には、無数のねじや何かのふた、レンズがばらまかれている。ノアがしかめ面で、指揮者のように手を宙で振り、ねじが浮かんで手のひら大のケースに入っていったり、別のところに行ったりしている。

「本を納品ついでに、これの修理ができないかと思って。彼女でも難しそうだ」

「何でしょうか。カメラ?」

「カメラ型の小型映写機。特殊なもので、高速度でしかも闇と光を交互に同時にフィルムに焼き付ける機械なんです。ずっと探していて、ようやく見つけて、このフィルムを上映できると思ったんですけど」

カストルプは小さな薬瓶のような物を取り出した。

「それは?」

「通常のフィルムと違う、上映すると溶けて消える、記憶のフィルムです」

その時、ノアがよし、と叫んで、光一はデスクを見た。先程迄のバラバラの部品がまとまって、銃身の短い拳銃のような映写機が完成していた。

「できたよ。上映してみましょう」

カストルプが小瓶を開けると、虹色に光るフィルムが出てきた。それを映写機に装填して、拳銃の引き金を引くようにノアがボタンを押すも、全く何も動かない。ノアが渋い声を上げる。

「うーん、やっぱり難しいかな」

「まあ、骨董市の掘り出し物だったので、仕方がないですよ。フィルムを見られないのは残念ですが」

ノアがデスクに映写機を置く。ふと光一が手を伸ばして触れると、映写機がいきなり輝き出した。掌に吸い付くように浮き上がり、光一は両手でその映写機を持つ。ノアが声を上げた。

「すごい、君に反応したね。もしかすると、フィルム観られるかな」

「ボタンを押して御覧」

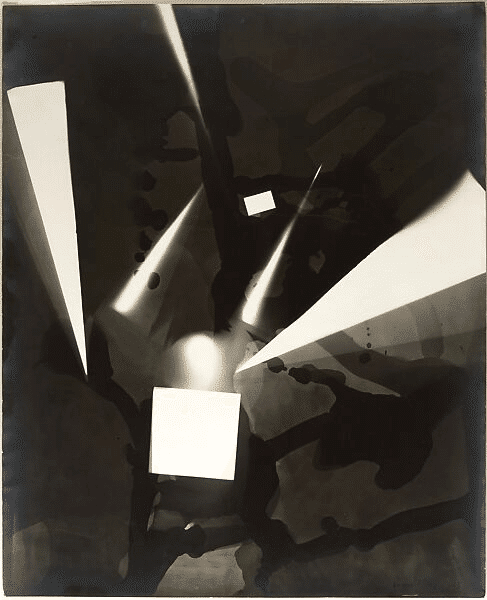

カストルプが、静かに、決然とした調子で光一に言う。光一が映写機のトリガーを壁に向けて引くと、店の白い壁に、光が反射した。そして、光の束が溢れるように、渦巻く曲線の波模様が表れた。

「この模様は一体?」

「これは、フォトグラムの一種です」

カストルプが告げる。ノアは目を見開いて壁の光を見つめている。光一は銃を構えるように映写機のボタンを押したまま尋ね返した。

「フォトグラム?」

「フォトグラムというのは、カメラを使わないで、フィルムの上に直接モノを置いて露光した写真のこと。1920年代に、ハンガリー出身の写真家でバウハウスの講師でもあったモホリ・ナジ・ラースローが作りました。

そして、同時期に、パリのシュルレアリストの一員でもあった、マン・レイもほぼ同じ形式の作品をレイヨグラフと名付けて作成している」

「どちらが先なんですか?」

「どちらでもありません。革新的な現象は、基本的に、同時多発的に起こるものです。つまり当時、現実の光景をフィルムに焼き付けるのではなく、光をコントロールして、自分の内面的な感情を表したいという欲望があったのでしょう。

それは、第一次大戦を経て、都市生活が定着した時代の感性と言えるかもしれない。人間とは外側に人工物が多くなればなるほど、自分の内面を見つめるようになる。

そもそも、写真が登場して以来、目に見える光と闇の光景を画像として再現するだけでなく、自分の内面にある不定形な何かに光をあてたいという欲望は、常に同時にあったものです。

心霊写真やトリック写真は写真の草創期からあって、かのコナン・ドイルも妖精を撮ったとされるトリック写真にだまされたこともあります」

壁の光の模様は、次第にうねりだし、気付くと白い霧のようになって、壁の中を漂っている。すると、その中から、一人の女性の顔が浮かび上がった。

「この人は?」

光一が尋ねるも、カストルプも、ノアも、黙ったままでいる。

様々な曲線の影が女性を囲み、不意にどこか見知らぬ街の街路、タキシードを着て笑う男たち、カフェと思しき場所、女性の眠る姿等が、霧の中からぼんやりとあぶくのように浮かび上がっては、消えていく。

カストルプが口を開いた。

「これは、記憶のフォトグラム。通常のフォトグラムが固定されたフィルムに光を焼き付けるとしたら、これは、人間の記憶を直接取り出して、連続したイメージとして焼き付ける。マン・レイに直接フォトグラムを習った男が創造したものです。勿論、表の世界では流通していない」

その時ほんの一瞬、ドレスを着た女性が映った気がした。すぐに消えたが、それは確かにノアの顔のように、光一には思えた。

「今、観ましたか?」

カストルプの方に問いかけるも、カストルプは合点のいかない顔をしている。そうしている間に、フィルムは終わったのか、あとは、壁に光だけしか映らない。

「大丈夫ですか」

カストルプが、ノアに話しかけた。光一は、ノアの赤い左眼から、血のように赤い涙が流れているのを見た。ノアは、驚いたように、手鏡を開けて自分を見る。

「ああ、大丈夫です。何だか懐かしい気がして、涙が止まらなくなって。大丈夫、これはすぐ元に戻るので。ただ、少し疲れてしまって。ちょっと横にならせてください」

カストルプと光一は頷き、ノアは涙を拭いて、ソファに横になった。何度か深呼吸すると、すぐに寝息を立てた。

光一は一瞬映ったノアの話をして、カストルプに尋ねる。

「あのフィルムは、何かノアに関係があるものなのですか」

「おそらくは、ね。ある人にもらったもの。私も上映するまでは内容が分からなかった。上映できてよかった」

「しかし、もうフィルムはなくなってしまいました」

「そう。しかし、彼女は記憶しているはず」

光一は、カストルプの暗い顔に思わず口を開いた。

「彼女にあの映像を見せるために、上映した。彼女に覚えさせるために、ですね?」

カストルプは静かに答えた。

「そう。それが、私たちにとって良いことかは試してみないと分からない。でも記憶とはそうやって「映す」ことで「移す」もの。

過去とは本来一回限りのものです。そして、記憶とは本来、他の人は誰も体験できない。この記憶のフォトグラムとは、完全に現実から切り離された、人のどこかにある記憶の層、内面であり、それを上映することは、ある意味禁断の技術と言えるかもしれない。

あなたに彼女の像が見えたけど、私には見えない。あなたや私はあの映像を見ても、それ程衝撃を受けない、それはつまり、私たちにはこのフォトグラムの記憶はあまり共鳴していないということを示している。

しかし、共鳴する場合、今の彼女のように、身体的な衝撃を受けるくらい、強烈な影響を及ぼす。記憶とは本来そういうものです」

そして、カストルプは、静かに付け加えた。

「人類は、過去の記憶を、幻として現在見ることができるという事実に、もう少し敏感になった方がいいのかもしれませんね」

(続)

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。