秘密のアート基地、貴石修復所 *n.3 -commesso fiorentino

L'Opificio delle Pietre Dure - Museo Opificio delle Pietre Dure

前回までは、バッソ要塞にある、絵画や木製彫刻の修復所へ訪れていましたが、今回は母屋である、フィレンツェ中心街にある修復所へ移動します。

正式名は、L'Opificio delle Pietre Dure。貴石修復所。そもそも、どうして「貴石」という名が頭についているのか。

その理由を知るには、500年前へ遡らなければなりません。

礼拝堂と石の関係

お父上が成し遂げられなかった、

我がメディチ家礼拝堂の建立。

わたしが着手しようではないか。

父のコジモ一世、兄のフランチェスコ一世のあと、メディチ家の後を継いだフェルディナンド1世。

本来なら枢機卿として、スペイン階段の上に建つ、ローマのメディチ邸宅(Villa Medici)で、古代彫刻を収集しながら、悠々自適に暮らすはずだったのに、兄の突然死で、急遽フィレンツェに戻り、君主になります。

兄は、正妻が他界したあと、浮気相手だったベニス女性を正妻に迎え、政治にはまったく関心がなく、錬金術に傾倒する日々。メディチ家の勢いが少しづつ衰えていた、そんな時期に、政治的手腕もあるフェルディナンド1世が、立て直しを図ります。

そのひとつが、メディチ家礼拝堂の建立。

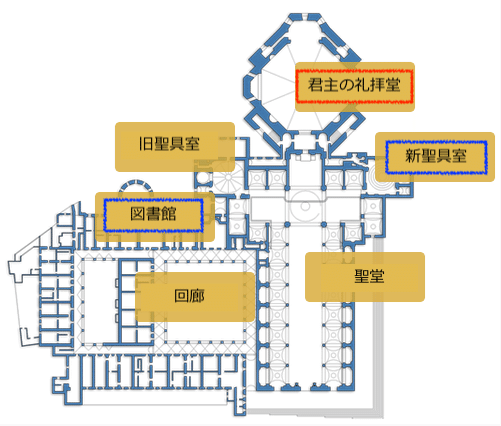

メディチ家の先祖が菩提寺として改装させたサンロレンツォ教会。聖堂、聖具室、回廊があり、ミケランジェロに造らせた図書館もある複合施設。

青色で囲んであるのは、ミケランジェロが担当した図書館と新聖具室。

赤色で囲んであるのが、フェルディナンド1世が増築させた「君主の礼拝堂」。

現在は管理管轄が異なるので、聖堂と礼拝堂の入り口が別々になっているのが、残念です。

参照:Wikipedia

礼拝堂の地下にはメディチ家一族が埋葬されていて、もともとは、そのために建設されたもの。そして貴石は、お墓の上に位置する、礼拝堂の装飾に使われます。

紀元前から中世時代あたりまで、主に床面の装飾に用いられていたオプス・セクティレ(Opus sectile)という技法。様々な色の大理石を組み合わせて嵌め込み、絵や模様を作り出す技法です。

ここで、メディチ家礼拝堂のガイドブックより一部を抜粋します。

代々の正当な君主が象徴する権力は、地上に生きている間中、神から委託された、地上の統治のために行使する権力であり、永遠のものである。

まさに、これが、君主の礼拝堂の裏に隠されたメッセージの本質である。

冷ややかで高貴な、しかも腐食することのない永遠の素材である貴石で彼らの墓を飾ることに巨額の資金を費やすことを惜しまなかった。

お分りなりましたでしょうか、みなさん。もう一度、抜粋します。

冷ややかで高貴な、しかも腐食することのない永遠の素材である貴石

すべては、この一言につきます。

石の硬さは0〜10段階に分けられ、貴石の硬さは7〜10ランクです。一番硬い貴石はダイアモンド。

例外は、硬度4ランクのラピスラズリ。中東から輸入される高価な石で、濃紺の美しい色は、財を誇るために、粉末にして顔料にしたり、装飾に用いられました。

メディチ家直属の工房で石を専門にしているところはないか。それなら、作らせよう。世界中から石を集め、腕の良い職人を揃えてくれ。

フェルデイナンド1世の命にて、1588年に、礼拝堂の装飾のために、貴石を加工する工房「L’Opificio delle pietre dure」が誕生します。

歴史を覚えるためのロゴ合わせで「本能寺の変」を「苺パンツ 1582年」で覚えましたが、日本は戦国時代の頃です。

フィレンツェ風モザイク

日本語ではフィレンツェ風モザイクと呼びますが、正式名称は、コンメッソ・フィオレンティーノ「commesso fiorentino」。

フィオレンティーノは「フィレンツェの」という意味。

コンメッソは、コン「一緒に」メッソ「合わせる」という意味。

「石を切り合わせるフィレンツェの技法」が、コンメッソ・フィオレンティーノです。

1588年から存在する貴石修復所では、礼拝堂の装飾以降、コンメッソ・フィオレンティーノ技法で作られた、絵、テーブル、調度品などの修復を行なっています。

修復所の周囲と二階には、貴石が厳重に保管されており、なかには、将来、礼拝堂を修復する場合に、当時と同じ貴石を必要とするため、いまはもう見つけることのできない、貴重な貴石も金庫に収められているそうです。

貴石から完成までの手順を説明して頂きましたが、修復所は撮影禁止なので、併設されている貴石博物館の展示からご案内します。

地中に眠る宝物。

石を切る大前提として、まずは石がないと始まりません。トスカーナ大公(フェルディナンド1世)お膝元の貴石工房では、世界から様々な貴石を取り寄せますが、トスカーナ州でも石が採れます。

昔はトップシークレットの地図だったかもしれない、どこでどの石が見つかるか、地図に数字で記載されています。

数字と連動して、番号の脇に石の種類が書き込まれています。

石の塊を工房に運んだら、昔は手作業、いまは機械で、薄くスライスします。

博物館2階に展示されている石の標本は、圧巻です。よくぞ、これだけの石を集めたものだと、感心することしきりです。

フィレンツェ中心街にも流れる、アルノ川で採れる石もありました。石を割らないと模様が分からないのもあり、当時も地学とか鉱物学を専門にした人がいたんでしょう。

年輪も見て取れる、木の切り株が石化したもの。いつの時代のものなんでしょう。

描いて、切って、嵌め合わせて。

下絵を水彩で描き、トレーシングペーパーに書き写したら、紙を切り、石にあてます。そしたら欲しい色合いを求めて、石の上を探して行きます。

見つけたら、モチーフを一片づつ切ります。

モチーフを作り終えたら、台座にパズルのように嵌めていきます。

完成すると、こうなるのです。石じゃないみたい。説明はあっという間だけど、気の遠くなる工程を経て完成します。ちなみに、台座は、彫りやすく扱いやすい黒い石盤が多く利用されます。

石は、絵の具や、木と異なり、時間とともに色が褪せることはありません。まさに、「冷ややかで高貴な、しかも腐食することのない永遠の素材」です。

昔も今も変わらない道具と人の手。

花、鳥、果物のモチーフが、コンメッソ・フィオレンティーノでは、好まれます。

一片が小さく、しかも曲線もたくさんあります。どうやって切っていくのでしょう。

光に当てると、ぶどうの一粒が丸く切り出されているのが分ります。

これがその道具です。貴石博物館内に展示されているものですが、いまでもコンメッソ・フィオレンティーノの工房では現役で活躍しています。

もう少しアップで。

石にキリで穴を開けたら、石を挟んで固定します。そこに金属製の細い糸を通したら、片手に半円の弓を持ち、もう片方には研磨剤を持ち、弓を動かしながら石を切り、形にしていきます。

一見は百聞にしかず。こちらの動画をご覧ください。わたしが訪問した貴石修復所で撮影されたものです。

嵌め合わせるための糊は、蜜蝋など天然のものが使われます。

半円の弓を動かし、かなりのスピードで石を切っていますが(1分56分頃)、ここに職人技が隠されています。

その技とは、石の切り口が、きっかり45度を保っていることです。

レーザーを始め、いろいろな機械を試したみたけど、手に敵うものは、まだないそうです。

とても硬いボルドー色の

台座に施されている、

技術も根気もいる逸品。

なぜ45度かというと、平面に置いた時に、45度の若干の隙間ができます。そこに、天然の糊を流し込むためです。

すごい すごい すごい。

45度の傾斜を保ちながら切れるのも、45度という理想の角度に落とし込むまでに至たった技法も、どちらもすごいです。

修復中の石の上には、A、B、Cという3つの紙が置いてありましたが、これは、作品を保護するために、どの方法が最善かを研究している過程にあり、3種類の方法を試しているところでした。

貴石工房が作られた時は、新しいものを作ることだけに集中していましたが、いまは、その当時に作られたものを、いかに修復し、いかに後世まで健康な状態で伝えていくかが、最大の課題です。

そのために、最新の科学や技術を駆使し、トライ&エラーを繰り返しながら、最善な方法を探っていくのが、修復所に課せられた宿題なのでしょう。

一枚の石から、絵のような陰影を探し出すには、訓練された繊細な目が必要ですが、空の微妙なグラデーションも、同じ方法なんでしょうか?

こちらは絵画。

裏技があるのよ。うふふ。

アラバストロという半透明の白い石があるの。半透明ということは、下がちょっと透けて見えるでしょ。

だから、石の下に色を敷いたり、真珠でより透明に、かつ輝いてみえるようにするのよ。

なんと奥深い作業なんでしょう。

こちらは建築。

これ、ぜんぶスライスされた貴石から作られたものです。石であるのを忘れてしまいそうな、卓越した技術。五線譜、音符、弦。すべて石から切り出しています。これを職人芸と言わず、なんと言おうか。

貴石修復所のシリーズを書いている途中ですが、貴石の起源を語らずに、修復所の案内をすることは、歴史の大切な一部として不可能です。ですので、今回は「貴石」をテーマにしました。

メディチ家がプライベートの礼拝堂を作ったところから、いまはフィレンツェの伝統工芸になっているコンメッソ・フィオレンティーノ。

メディチ家の本家本元は断絶していますが、貴石装飾を通して、彼らが望んだように、高貴さを忘れずに、永遠に生き続けることでしょう。

次回も修復所でお会いしましょう。

最後まで読んで頂きまして

ありがとうございます。

貴石博物館

http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/1/home

メディチ家礼拝堂

いいなと思ったら応援しよう!