キミがそう決めたんです

「山田朔耶くん、この番組を見ていたら連絡ください。

連絡先は○○○‐××××。僕の携帯に繋がります」

昼休み、ご飯を食べていた僕は社員食堂に備え付けられているテレビに映る男性がそう繰り返すのを聞いた。

「山田さんて下の名前『朔耶』でしたっけ?」

僕がテレビの音に反応したのを見た同期の佐藤が、向かい側の席からアジフライをモグモグしながら話しかけてくる。

「うん、そうだけど」

「じゃあ、あの人と知り合いってことですか?」

佐藤が目線で指したテレビ画面には、ひとりの男が映っていた。ひょろりとしたシルエットに貼り付けられた愛想笑いのような笑顔。サイズが合っていないスーツは肩がダボダボで、僕が生理的に受け付けないタイプだった。

「んー。知らない人。だと思うんだけどな。それにさ、『山田朔耶』って僕だけじゃないでしょ。日本に結構いるんじゃない?」

僕は味噌汁をすすりながら佐藤をチラリと見る。

「そうですよねー。同姓同名って何気に多いですもんね。でもこの人、この時間帯のテレビでこんな個人の番号晒しちゃって大丈夫なんですかね?まあ、お金持ちって感じでも無さそうなんで大丈夫か。あ、でも詐欺師はお金がない人でも関係なくターゲットにするだろうから、やっぱりこれから大変になるんじゃ……」

「佐藤は人がいいよな。見ず知らずの人間のことそこまで心配出来るとか。僕にはそういうの出来ないから、素直に尊敬する」

「そんなんじゃないですよ。知らない人だからこそ客観的にそうやって色々考えられるんですよ」

「そんなもん?」

「そんなもんです。さ、そろそろ行きましょうか」

そう言うと佐藤は立ち上がり、空になった食器を乗せたトレイを持って返却口まで歩いて行く。僕もそれに倣ってトレイを持って席を立った。

「神奈川県にお住いの山田朔耶くん、この番組を見ていたら連絡ください。

連絡先は○○○‐××××。僕の携帯に繋がります」

次の日の昼休み、ラーメンを食べていた僕は社員食堂に備え付けられているテレビに映る男性がそう繰り返すのを聞いた。

「あれ?またあのテレビやってるみたいですね。神奈川県の山田朔耶さんって、やっぱりあの人、山田さんの知り合いなんじゃないですか?」

「え?でも、僕は人に探されるようなことをした覚えはないし……。神奈川県に山田朔耶さんは僕だけじゃないと思うから、他の山田さんのことを探してるんじゃないの?」

そう言いながら僕はテレビで繰り返し『山田朔耶さん』に連絡してほしいと言い続ける男の人をじっくりと眺めてみた。

昨日と同じダボっとしたスーツを着た彼は、昨日よりもちょっとだけカメラに近寄っていて、少しだけ顔がはっきりと見えた。僕は記憶の中にある知っている人の顔と彼の顔を比べていってみたけれど、誰も該当する人間はいない。

「やっぱり、僕じゃないと思うなあ」

ラーメンのスープを飲み干した後、僕は佐藤にそう言った。

「神奈川県横浜市にお住いの山田朔耶くん、この番組を見ていたら連絡ください。

連絡先は○○○‐××××。僕の携帯に繋がります」

次の日の昼休み、唐揚げを食べていた僕は社員食堂に備え付けられているテレビに映る男性がそう繰り返すのを聞いた。

「神奈川県横浜市の山田朔耶さんって、やっぱり山田さんのことじゃないんですか?もう三日目ですよねこのテレビ。まだあの人の探している山田朔耶さんは連絡をしてこないんでしょうか?って、山田さん。もしかして、もう電話してみたとかいいます?」

「いや、電話なんてしないよ。だって、どう考えてもあの人は僕の知り合いでもなんでもないし。だから、彼が僕を探しているっていうことは無いと思うんだよね」

「そうなんですかねー?でも、気になりません?もしあの人が探しているのが自分だったら?なんて」

「気にならないと言ってしまうと嘘になるかもしれないけどさ」

そう言い淀む僕に、向かい側の席に座る佐藤は身を乗り出しながらこう提案してきた。

「ねえ、山田さん!一回電話してみません?」

「ええっ……」

「だって、電話をかけてみて違ったら、はっきりとこの人が探しているのが自分ではないっていう事がわかるんですよ?」

「確かにそうだけど……」

乗り気ではない僕に、佐藤は身を乗り出したままこう続ける。

「明日、明後日と、さらに山田さんと関係のある情報が増えてきて、どんどん不気味な気持ちになっていくのも嫌でしょ?ほら、電話してスッキリしてみましょうよ!」

「佐藤、お前他人事だからって……」

「まさか山田さん、怖いんですか?」

意地の悪い顔をしながら僕をやや上目遣いで見てくる佐藤に、ついつい僕は「怖くなんて無いよ。ああ、今から電話してやる」と言ってしまった。

期待に満ちた目で僕を見ている佐藤の前で、僕はポケットから出した携帯でテレビが繰り返し伝える番号へと電話をかける。

”プルルルル プルルルル ……”

呼び出し音はなるけれど、誰も電話に出ない。

「どうです?」

興味津々な顔で囁く佐藤に僕は『出ない』というジェスチャーをして返す。その後5コールほど聞いた後、一旦電話を切ると佐藤に向かって僕は言った。

「電話にでんわ」

「ちょ、山田さん何言ってるんですか?そんな古典的なギャグをここで聞く破目になるなんて想像もしてませんでした。ダメージデカいです」

「ごめんごめん。でも、呼び出しはするんだけど、誰も出ないんだよね」

そう言った僕に佐藤は怪訝そうな顔をする。

「へえ。何ででしょうね。でも、テレビでこれだけ番号を連呼しているのに呼び出し音が鳴るっていう事は、回線が複数あるってことなんですかね?」

「携帯の番号なのに?」

「そうですよね。そんなサービス聞いたことないですよねえ」

僕も佐藤も不思議な顔をしながら考える。

その時、テレビに映る男性が繰り返す言葉にふと違和感を感じた僕は、テレビに顔を向けなおす。そんな様子を見ていた佐藤も同じようにテレビへと視線を向けた。

そこにはさっきチラリとテレビを見たときよりもさらにカメラに近寄ったあの男性が、ニヤニヤとしか言いようのない顔をしながらこう繰り返していた。

「山田朔耶くん、お電話ありがとうございました。本日の業務終了後、お迎えに参りますのでどうぞよろしくお願いします」

「ねえ、山田さん。これって……」

少し気持ち悪そうな顔をしながら、佐藤が独り言のようなテンションで僕に向かって話しかけてくる。

「さあ……。でも、僕の電話には誰も出なかったし、他の山田朔耶さんがかけた電話がつながったってことじゃないの?」

「じゃあ、やっぱり山田さんはあの人とは無関係だったってことでいいんですかね?」

「だと思うけど……」

「電話をかけろって、けしかけた僕がこう言うのも何ですけど、山田さん、今日の帰り道、一応気を付けて下さいね。なんか気持ち悪いんで」

「うん、わかった。大丈夫だとは思うけど」

じっとりと汗の滲んだ手で握っていた携帯を僕はポケットにしまうと、佐藤を促して午後の業務へと戻る。

業務終了後お迎えに参ります

忘れようとしても僕の頭の中から離れていかないこの言葉。

もしあの発言が僕に向けられていたものだったら……

背中に嫌な汗が流れる。

いやいや、そんなことあるわけない。あの男の顔に見覚えがあるか?いや、無い。そうだろう?だから大丈夫だ。だって彼は僕とは何の関係も無い人間なんだから。

何度もそんなやり取りを頭の中で繰り返してみても、何とも言えない気持ちは消えて行くことは無い。それどころか終業時間が近付いてくるにつれ、僕の背後にひたひたと誰かが近付いてきているような、そんな気持ち悪さすら感じ始めていた。

「ごめん、佐藤。僕、今日これで帰るわ。客先直帰ってことにしといて」

隣に座っている佐藤に僕はそう伝える。

「わかりました。業務終了時間じゃないとはいえ、一応気を付けて下さいね。何かあったら僕の携帯に電話してください」

佐藤は深刻な顔を隠すような笑顔で僕にそう言った。

「ああ。じゃあ」

僕はそう言うと席を立ち、カバンを持ってフロアを後にする。

会社を出たところで辺りを見回してみたが、別に普段と変わったところは何も無く、ホッとしながら駅へと急ぐ。その道中も何か起こるのではないかと内申びくびくしながら急ぎ足で向かっていたが全然何も起こる気配は感じられなかった。

電車に乗っている間に、僕は姿の見えない、あるかどうかもわからない恐怖におびえている自分の姿がとても滑稽に思えてきた。

「いい大人がよくわかんない事で何をビクついてるんだよ。ばっかじゃないの」

そう口に出してみると、ますますその気持ちは大きくなってくる。

そうだよ、僕はあの男の事なんて知らないし、神奈川県横浜市には山田朔耶さんは何人もいるんだ。僕の電話には誰も出なかった。だからやっぱり僕には関係のない話なんだよ。ばかばかしい。

さっきまでとは打って変わって、すっきりとした気持ちで僕は駅の改札を出た。商店街を通り抜け、横断歩道で信号待ちをしていると窓にスモークを張った黒いリムジンがピタリと止まり、僕の目の前でその扉を開け、中からテレビで見たあの男が出てきてこう言った。

「山田朔耶くん、お迎えに参りました」

僕はなぜか逃げ出すことが出来ず、その男に言われるがまま、操られているかのようにその車に乗り込んだ。

「山田朔耶くん、電話してくれて本当にありがとうございます。僕のことを覚えていますか?って、その顔だと何も覚えていないみたいですね」

僕の顔を覗き込む男の顔を見ても僕は何も思い出せない。それに電話には誰も出なかったはずだ。

「では、光小学校4年2組のことは覚えていますか?」

「ええ。それは覚えています」

光小学校とは僕が通っていた小学校で、4年2組は僕が在席していたクラスだ。何の関係があるというのだろう。

「では、このノートに書かれていることに見覚えは?」

そう言いながら男が僕に差し出したのは小学校のころに皆がよく使っていた自由帳で、その表紙には子供が書いたであろう高層ビルの絵がマジックで書かれていた。

「いや、それは知りません」

表紙を見るだけでノートを受け取らない僕に、ノートを押し付けるようにしながら男は続ける。

「大切なのは表紙では無く中身です。さあ、よく見て下さい」

有無を言わせない圧を感じた僕は、男からノートを受け取るとパラパラと中を確認しはじめた。

”大よげん”

”夏休みのプールはちゅうし”

”うんどうかいではおしくも2い”

”みきちゃんがてんこうしていく”

”先生がくるまにはねられる”

「これは……」

ノートに目を落としたまま思わず僕は呟いた。

「思い出してくれましたか?」

小学4年生が書いたにしては幼い文字。僕が驚いたのはその文字そのものではなく、このノートに書かれている”大よげん”の内容である。そこに書かれていることは、全て現実に起こった事だった。

4年の時、夏休みのプールは工事で中止になり、運動会では2組は2位だった。二学期の最後でみきちゃんは転校していき、3学期の初めに先生は車にはねられて亡くなってしまっている。

「これは一体?」

僕は顔を上げると向かい側に座っている男の顔を見る。

「まだ思い出せませんか?」

「思い出すも何も、これは全部実際に起こった事件を書いたものですよね?これがどうかしたんですか?」

そう言った僕の顔を男は残念そうな顔で見ながら、ふるふると何度か横に頭を振った。

「一番上を見てください。『大よげん』と書いてありますよね?」

僕は言われたことを確認するためにまたノートに目をおとす。

「ええ。書いてありますけど……。でもその後のことは事実……」

「それが書かれたときには、まだその『事実』というものは起こっていなかったのですよ。だから『大よげん』なのです」

何を言ってるんだこの男は。ばかばかしい。そう口にしようとした瞬間、男がこう言った。

「そしてその『大よげん』をした人物。それはアナタです。山田朔耶くん」

その言葉を聞いた瞬間、僕は封印していた僕の黒歴史を思い出した。

僕は小学校4年生の頃『僕は本物の予言者だ!』と至る所で触れ回っていた。

自分は普通ではない特別優れた人間であるはずだと心の底から信じていたし、周りの人間とは一線を画しているものだと思っていた。そして、そんな特別な僕にふさわしい特別なチカラこそが『大予言』。

僕は大人が話していた内容を予言だと称してしたり顔でクラスで触れ回り、予言者としての実績を積んでいった。

運動会のことは適当に言ってみたらたまたま当たってしまっただけだけど、先生のことは……。何だろう。思い出すことが出来ない。

あの時の担任と僕はとても相性が悪かったことだけは覚えている。あ、これはなんだろう。放課後先生と歩いているぼ……く?通学路の交差点。この道はトラックがとても多くて……。

「山田朔耶くん、僕はアナタのクラスメイトでした」

男がふいに口を開いた。

「え?」

「覚えていないのも無理はないかもしれませんね。クラスで中心的人物だったアナタですから。僕の目に映るアナタはいつも輝いていました。僕は教室の隅っこでいつもそんなアナタを目で追うことしかできませんでした」

クラスメイト……。こんな男、いただろうか……。

「僕はアナタの大予言が次々と的中していくのを見て、アナタの能力は本物だと確信しました。だから、アナタの大予言を全てノートに記録していたのです」

目を輝かせている男に対して、とても言いにくいことだけど僕は真実を伝えることにした。

「でもあれはほとんどが嘘だったんですよ。あの頃少し僕は変だったんです。特別な能力に憧れる時期ってあるじゃないですか。アレがちょっとひどかっただけなんです」

しかし、そんな僕にかまうことなく男は続ける。

「何を言ってるんですか!先生の死を予言したアナタの力は本物以外何者でもないのです。卒業してからの予言もたくさん当たっていますし」

先生の死という言葉でまた頭の中に何かが思い浮かんでくる。

先生の手を振り払う僕と、それでよろけて道の真ん中に倒れた先生。そしてクラクションの音……

あの頃、僕は担任の先生が死ぬほど嫌いだった。だから大予言ということで先生の死を予言した。あわよくば死んでくれればいいと思って。

でも僕には未来を予言する力なんて本当は無かったから、あの予言は外れるはずだった。予言というよりは単なる僕の希望。

しかしあの日、本当にたまたま先生と帰り道に出会って、たまたま先生があの道で僕の腕をつかんだ。そしてそれが気に入らない僕はただ先生の手を振り払った。道に倒そうなんて思ってもみなかったし、そこにトラックが通りかかるだなんて想像すらしていなかった。

そして、先生は死んでしまった。

「あれは事故だったんです。予言なんて関係ありません」

「何を言ってるんです?アナタが予言したからこそ、先生は死んでしまったんですよ。アナタが死を予言しなければ、先生はまだこの世にいたはずなんです」

ダメだ。言いたくはないけど本当のことを言おう。

「違うんです。僕の予言は大人たちの話を聞いてそれを未来に起こることだとそれっぽく触れ回っていただけなんです。先生のことは本当にたまたまなんです。あの予言をしたのだって、僕があの時の先生が大嫌いでいなくなってしまえばいいと思っていたからつい言ってしまっただけのことで」

一生懸命説明してみても男は首を横に振り「いいえ、アナタのチカラは本物です」と言い続けるだけで決して認めようとはしなかった。

そんな男を見ていて、僕はどうしてこの車に乗せられているのだろう?と疑問に思いはじめた。僕の予言のチカラが本物だと思い込んでいる、この頭のちょっとおかしい昔のクラスメイトだと言い張る謎の男。この男の目的は?

「あのちょっといいですか」

「はい、何でしょう?」

「僕を探し、車に乗せてあなたは僕をどこに連れて行く気なんですか?」

すると男は不思議そうな顔をして首をかしげる。

「まだ全部思い出したわけじゃないんですね……」

「全部思い出す……?」

男はこくりと頷くと、僕が持ったままノートのページを順番にめくり始める。

「ここで地震がありました……」

「ここで台風がありました……」

ノートに書かれている子供の文字の横に、大人の文字で日付が振られている。これは僕の適当に言った予言が当たった日をこの男が後で書き加えたものなのだろう。もちろん予言は適当なものなので、日付が振られていない予言の数の方が多い。それでもこの男には関係が無いようだった。

「そしてここです」

そう言って指さしたページにはこう書かれていた。

”でんぱをつかってぼくをさがしだせば世界はすくわれるだろう”

「なんなんですかこれは……」

怪訝そうに言う僕に男は嬉しそうに答える。

「だからアナタの大予言ですよ。世界を救うために、僕はアナタを探し出すことにしたんです。アナタの予言に従って電波を使って呼び掛けたら本当にアナタを見つけ出すことが出来ました。これで世界は安泰です。アナタが世界を救ってくれるんですから!」

「いや、世界を救うだなんて、そんな大層なこと僕にはできませんよ」

「何を言ってるんですか!こうやって、今日まさにこの日の事もアナタの予言通りじゃないですか!」

興奮を隠せない男から僕は体を引いた。

「そんなことを言われても、僕にはどうすることもできませんよ」

「大丈夫です。これからすべきこともこの大予言に書かれていますから」

狂気に満ちた目を輝かせながら男は僕の手からノートをひったくり、そして僕の顔の前に『あるページ』を突き付けてきた。

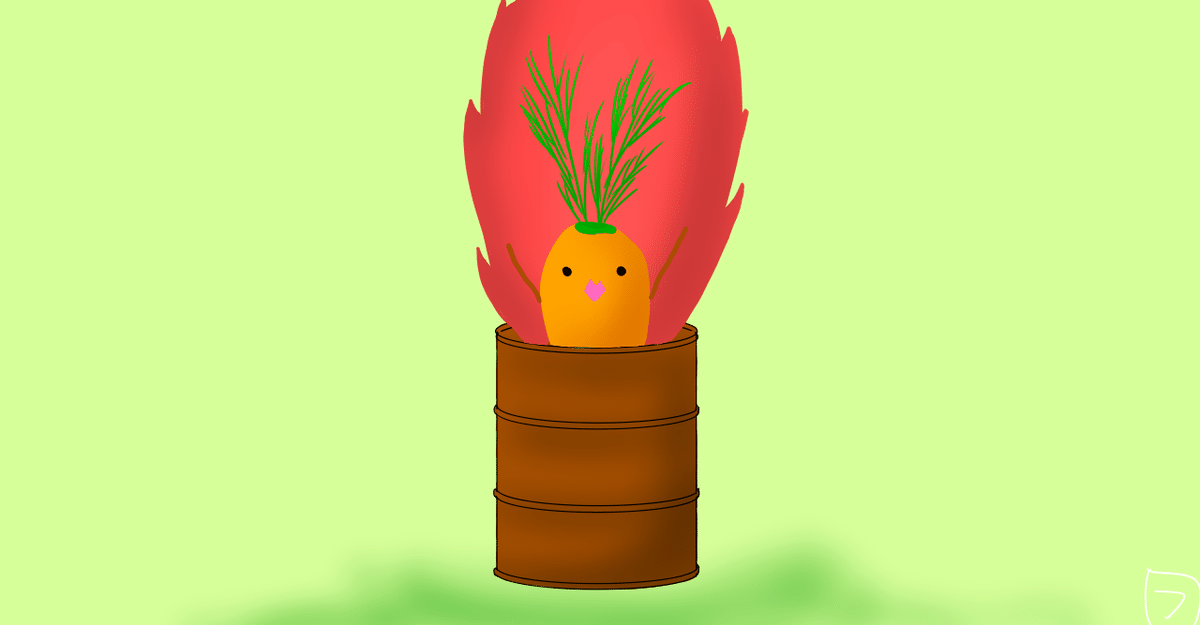

”ほのおの中にそのみをしずめたあと、ぼくはよみがえる。そして世界にへいわをもたらすためにたびだつのだ”

そしてその文字の下にはドラム缶に入って炎を吹き上げている人間の絵が描いてある。この絵は確か、授業中暇だった僕が自分のノートに書いた落書きだ。こんなところに書いた覚えはない。ではなぜ?

体中から嫌な汗が吹き出す。この男は正気じゃない。

「大丈夫です。もう準備は出来ていますから。アナタはこの予言通り蘇って世界を救う旅に出るんですから安心してください」

その時、太ももにチクリとした痛みが走り、僕の体からチカラが抜けた。体は全く動かないが意識ははっきりしている。どうして僕がこんな目に。それに今、世界はこんなに平和で救う必要なんてないはずだ。

どれくらいの時間、車に揺られていたのだろう。

車が止まりドアが開いた先に見えた場所は、山奥にある廃村のような場所だった。

「さあ、つきましたよ」

焦点のあっていないような目をした男は、僕をニヤニヤした顔で見ながらそう言うと、僕の身体を車から引きずり出した。

男に引きずられながら、崩れかけた家に挟まれた砂利道を通り抜ける。この場所はどこだろう。見たことが無い場所だ。そう思っていると、大きなドラム缶がひとつ置かれた広場にたどり着いた。

まさか。あのドラム缶は

”やめろ!やめてくれ!”

僕は必死に暴れ、一生懸命叫んでみたけれど、身体はまだピクリとも動かないし声だって出てこない。そんな何もできない僕を持ち上げ、男は讃美歌のようなものを歌いながらドラム缶に僕を足から詰め込んでいく。

”あんな予言はインチキだ!子供のたわごとだ!本当はわかってるんだろ?助けてくれ!僕には何もできないんだ!ただの一般人なんだよ!”

心の中でそう叫び続ける僕にはお構いなしに、ドラム缶に収まった僕を見ながら男は満面の笑みを浮かべ、火をつけたたいまつを片手で空に掲げた。

「さあ、予言通り生まれ変わってこの腐り切った世界を救ってください!お願いします!」

そう叫ぶと男はたいまつをドラム缶の中に放り込んだ。

〈終〉

いいなと思ったら応援しよう!