薪のつくりかた<薪のキホンのキ>

薪ストーブの燃料である「薪」ですが、どのようにして調達していますか?

調達の仕方は大きく分けて2つあるかと思います。

・業者などから、乾燥した薪を購入する

・原木を入手し、乾燥や薪割りを自分で行い薪をつくる

薪というものは、木を伐っただけですぐに使用できるものではありません。

半年〜1年ほど乾燥させないと使えないんです。

なので、薪ストーブを使い始める前から薪の準備が必要になってくるのです。

今回は、そんな薪のつくりかたやそもそも薪ってどういったものなの?というお話をしたいと思います。

・薪ストーブの流通には、薪の流通がカギ

「薪ストーブは大変ですよ〜」と聞いたことがあるかと思いますが、これは「薪を準備するのが大変ですよ。」という意味も含まれている気がします。

薪ストーブに薪をくべるのはそんなに手間ではないのですが、むしろ楽しい作業です。

薪ストーブの燃料である薪を準備することのほうが大変です。

薪を自分でつくるには、原木の入手、道具の準備、薪割り作業が必要で、慣れないと大変です。

だからといって、薪を購入したくても手に入らない、値段が高い、運べないなど購入するのも簡単ではありません。

薪ストーブを快適に利用するには、薪が流通しどこでも気軽に薪を入手できることがカギとなってきます。

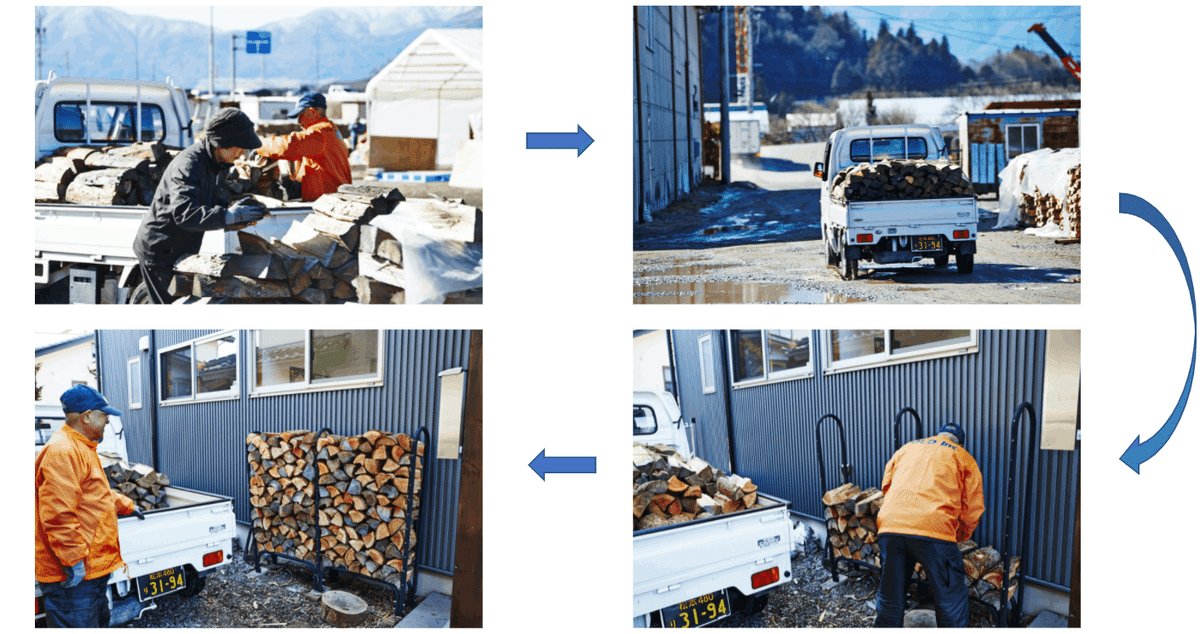

・薪製造から流通の流れ(薪の宅配サービス)

薪の宅配サービスを提供している、エープラスの関連会社dldが行っている薪製造から流通の流れをご紹介します。

まず、近隣の森で伐採された木を購入します。

木を購入することで、林業の支援に貢献しています。

その後、チェーンソーで薪の長さに切断し、薪割り機で割ります。

60代若手といった状況で、皆さんの退職・引退後の仕事となっています。

また、dldでは多くの福祉施設に薪つくりの仕事を委託しており、障がいをもった方の仕事にもなっています。

つくった薪はきれいに積んで、半年程度乾燥させます。

薪が並んだ様子は壮観ですね。

このようなdldの薪置き場が、20ヶ所稼働しています。

冬になると、乾燥した薪を契約家庭の薪ラックに配達します。

専用ラックに減った分の薪を補充し、通常1〜2週間後に次週も薪が無くならないように訪問します。

ラックには、30束相当の薪が入ります。

利用料金は、配達した薪を月毎に集計し口座振替で月々支払っていただきます。

電気やガスの仕組みと同じことです。

dldの薪宅配サービスについて、まとめてみました。

・乾燥した薪を少量づつ配達

・配達した(使用した)分だけ薪料金を支払うので無駄が無い

・乾燥薪が届くので薪小屋不要で省スペース

・針葉樹の間伐材を利用(地域によって異なる)

・定期的にシーズン中安定して薪が届くので安心

・手軽に薪が利用できる流通の仕組みを構築

・長野・山梨・愛知・福島・宮城で展開し、随時サービス拡大

・薪の乾燥について

薪の樹種にこだわる方もいますが、薪は何よりまず乾燥が重要です。

薪の乾燥には、風通し、温度、日当たりが良い場所で保管するのが大切です。

特に風通しには留意しましょう。

シートに覆われた状態など、風通しの悪い条件では速やかな乾燥は進みません。

実は含まれる水を乾燥させる工程は、洗濯物を干すのと一緒です。

よく何年乾かせば良いか?とご相談いただくのですが、期間よりもよく乾燥させる条件のほうが大切です。

風通しが良く、全ての薪に風が通ります。

風通しが良い場所でも、薪を重ねすぎると風が通りません。

最低片方の面に直接風が当たる2列以内に積むのが理想です。

・薪の含水率について

次に、乾燥の指標となる含水率についてです。

薪の含水率は20%以下が望ましいと言えます。

適切に乾燥すれば、樹種に関係なく含水率が20%以下になります。

伐りたての生の木を薪にした直後は、含水率を50%超えるがあります。

このような未乾燥の薪2kgには、500mlのペットボトルの水2本分が含まれています。

1本の薪にペットボトル2本分の水が入っていると考えると、くすぶって燃えないことが理解できるかと思います。

このような未乾燥の薪を使用すると、煤が大量に発生するなど煙突や環境に悪影響を及ぼします。

含水率計が販売されていて便利ですが、その使用には注意が必要です。

通常の含水率計はその接触した表面の含水率を測定しますので、薪の表面だけみて乾いていると勘違いしてしまいます。

薪の内部まで乾燥しているか、割って内部も測定するようにしましょう。

含水率は、「水分重量/薪の重量 x100」で計算します。

前述の通り、20%以下が使用の目安です。

含水率を正確に求めるには、含水率0 完全に乾燥した重量を求める必要があります。

薪を小さく伐って、フライパンで焦げる寸前まで炒めたり、電子レンジを使用することで測定できます。

ただし、すごいにおいが発生しますので、屋外で行うことと食品用とは別のフライパンや電子レンジを使用することをおすすめします。

薪の含水率について詳細に調べた結果があります。

5月末に薪の乾燥を始めた場合、アカマツは最初60%以上の含水率だったのが、60日(2ヶ月)後には15%程度まで乾燥しました。

カラマツも同じような傾向です。

広葉樹のナラは、最初の含有率が低いのですがゆっくりとしか乾燥しません。

91日(約3ヶ月)後に19.5%とギリギリ20%以下になりました。

ナラは非常にかたく、密度が高い木ですので水が抜けにくいものと考えられます。

この実験は、5月末〜夏の期間で2~3ヶ月の期間で20%以下の含水率になり、薪として利用できるという結果でした。

ただし、屋根のある風通しの良い理想的な場所での実験ですので、最速で乾いた場合と考えてください。

良い条件で乾かせば、余裕をみて半年ほどの乾燥期間が必要といえると思います。

・薪の密度について

薪の密度は、「薪の重量 / 体積」で求めます。

薪はイビツな形をしていますので、体積を測定するのは難しいのですが、以下の方法で測定することができます。

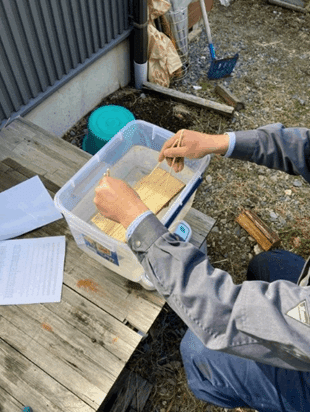

1、上の写真のように、重量計に水を入れた箱をセットします。

2、薪を水に浮かべ、重量を測定します。①

3、次に、薪を箸などの体積が無視できる細い棒で抑えて、底に着かないよう薪を完全に沈め、その時の重量を計ります。②

4、「①で測定した重量 / ②で測定した重量」で密度を計算。

体積が重量でわかるのってちょっと不思議な感じですが、アルキメデスの浮力の原理によるものです。

実際に薪ストーブを利用されている方から、薪をもらって密度を測定してみました。

コナラは0.74と密度が高く、次にアカシア、サクラ、アカマツという順番でした。

コナラなどの広葉樹は密度が高い傾向にあり、針葉樹のアカマツが密度が低い傾向にあります。

また30軒の平均だと、0.59g/㎤ でした。

エープラスの本社がある長野県伊那市では、アカマツを使う方が多く密度の高い広葉樹を使う方も一部いるためだと思います。

また、1本あたりの重量は平均で1.64kg、平均の含水率は14.4%でした。

しっかり乾燥された薪が使用されていることもわかりました。

・薪の樹種の違いについて

薪の樹種にこだわる方もいらっしゃいますが、どの樹種でも1kgあたりの発熱量は20MJ(メガジュール)でほとんど変わりません。

色やにおいは違いますが、燃料としてみた場合樹種によって違いはないはずです。

しかし、樹種によって使用感は確かに違いますよね。

それは樹種によって密度が違うからです。

独立行政法人 森林総合研究所 監修, 改訂4版 木材工業ハンドブック,

丸善出版事業部, 2004年

上の図で、針葉樹のヒノキからミズナラに向かって密度が高くなって、大きく違いがあることがわかります。

密度が小さいヒノキなどの木は、軽い、やわらかい、乾きやすい、火がつきやすい、火持ちが悪いという薪としての特長があります。

密度が大きいナラなどは、反対に重い、硬い、乾きにくい、火がつきにくい、火持ちが良いなどの特長があります。

ただし、比重による違いなので3倍も4倍も違うということはありません。

よく、この樹種は薪に使えますか?と質問を受けますが、どの木も燃料として立派に使えます。

ただ密度によってその使用感が違い特長がありますので、その特長を理解して使用することが大切です。

どうでしたでしょうか?

薪について、キホンのキからお話ししてみました。

自分で薪をつくる際も、乾燥した薪を入手される際も、是非参考にしてみてください。

薪についての深い知識や理解が、薪ストーブや火のある暮らしをもっと充実したものとしてくれることを願っています😊

さらに薪や薪ストーブについて知りたい!実際に薪ストーブを体感したい!と思われた方は、ぜひ全国にあるショールームに遊びにいらしてください。

ショールーム一覧

薪ストーブのカタログも無料でお送りしています。

お気軽にご連絡ください。

株式会社エープラス

〒396-0217 長野県伊那市高遠町上山田86

TEL. 0265-94-6121

info@aplusinc.jp

取扱商品

【薪割り機、斧】

MTD

Rover

JAPA

BISON

【薪ストーブ、暖炉、暖房機器】

HWAM(デンマーク)

Norflam(ベルギー)

DROLET(カナダ)

WIKING(デンマーク)

BRUNNER(ドイツ)