エピソードが宝物! 仲間と取り組む楽しい評価【ジムジム会2021 #05レポート】

3月2日(水)、2021年度最終回となる第5回ジムジム会を開催しました。2021年度は東京アートポイント計画の共催団体が順々にホスト役となって、ジムジム会運営チームと協働で開催。今回のホストは「アートアクセスあだち 音まち千住の縁(以下、音まち)」チームが務めました。

ジムジム会は、2019年度より東京アートポイント計画が開催している〝事務局による事務局のためのジムのような勉強会〟です。

東京都内各地でアートプロジェクトを実施する東京アートポイント計画参加団体(※芸術文化や地域をテーマに活動するNPO法人や社団法人など)とともに、プロジェクト運営事務局に必要なテーマを学び合うネットワーキング型の勉強会です。

振り返りの年度末、評価について考えよう

今回のテーマは年度の終わりということもあり「エピソードが宝物! 仲間と取り組む楽しい評価」と題して「評価」について考えます。定量的な成果のみではかることの難しいアートプロジェクトの現場においてどのように考えたらよいのか?ホストの音まちディレクター𠮷田武司さんからはじまりにあたり以下の呼びかけがありました。

「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」は、音を通じて人と人との縁を見つめなおす、足立区千住の市民参加型「まちなかアートプロジェクト」として2011年から活動してきました。

その活動もなんと今年で12年目となります。長くもあり、短くもあるこの年月、それをちゃんと次につなげていくべく、音まちでは「Memorial Rebirth 千住」を事例にこれまでやってきたことを本にまとめています。

さて、振り返るといったとき、みなさんはどんな風に振り返っていますか?音まちでも、2016年からさまざまな方法で活動の振り返り方を右往左往しながら試してきました。アンケートをまとめてみたり、関わってくださった方々にヒアリングもしました。最近ではよく聞くようになったロジックモデルも。

今回のジムジム会では、音まちがこれまで試してきた振り返りの方法もみなさんにもシェアできればと思います。「評価」といってしまうとなかなかとっつきにくく聞こえますが、楽しくこんな方法でもいいんだ!と自分たちのための振り返り方をみなさんと模索できればと思います。

今回、音まちチームと「評価」について取り組もうと思った理由は2つあります。

1つは2020年に出版された『アートプロジェクトのピアレビュー 対話と支え合いの評価手法』において同じく東京アートポイント計画事業の「TERATOTERA」(2010-2020)とピアレビューを実践していたこと。

書籍の紹介テキストに

本書は、「アートの現場が、自身の強みを知るための評価手法」として「ピアレビュー」を提案するものです。ピアとは、理解しあえる同業他者。外部の仲間の視点を借りて、お互いを「映し鏡」に評価しあうのが「ピアレビュー」です。

とあります。これまでジムジム会が実践してきたことは「理解しあえる同業他者」との対話の場をつくってきたことです。お互いの課題や試行錯誤をもちよって、「映し鏡」にしてみる。それぞれがヒントを得て新たなチャレンジをはじめることを目的としています。音まちはピアレビューの先駆者。あらためてジムジム会の場で実践について聞こう!となりました。

2つめは、呼びかけ文にもある「Memorial Rebirth 千住」が歩んだ約10年を、絵物語、事業にかかわってきた人の声、そして多様な評価分析の手法でひもといた書籍『アートプロジェクトがつむぐ縁のはなし 大巻伸嗣「Memorial Rebirth 千住」の11年』を制作したことにあります。本書は3月17日に完成。第三章「評価を学ぶ」にて詳しく紹介しています。下記の「TARL図書室」よりPDFで閲覧することができます。

様々な手法で成果の可視化を試みる

音まちでの実践から評価に使えるツールや手法の共有がありました。その一部をご紹介します。

●スタッフアンケートを素材にしたワードクラウド分析

「Memorial Rebirth 千住」は200人ものスタッフが参加することのあるプログラムです。スタッフへのアンケートが参加の動機の経年の変化や、「地域との縁をつくる」という目標に対する成果の可視化となります。アンケートに登場するキーワードを自動で分析し、事業がどう評価されているかを可視化するオンラインツール、「ワードクラウド」作成サイトの紹介がありました。http://wordcloudjp.com/

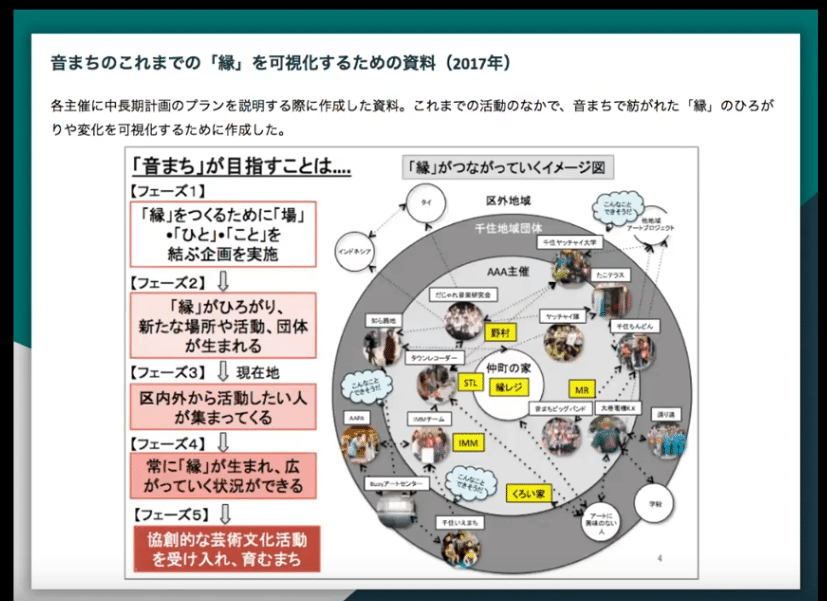

●縁のひろがりを可視化するステークホルダー図

アートプロジェクト「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」の主たる目的は、「縁」を生み出すこと。プロジェクトを通じてどのような関係者の縁が育まれているかを円環状に可視化したステークホルダー図も作成しました。多くのアートプロジェクトは「関係する人々の縁を育む」ことが求めるべきこととして設定されます。いかにこのような縁(=円)を育てていくか。この可視化は振り返りのツールとして使えそうです。

※ステークホルダー分析については2019年のジムジム会でも学びました。

●「音まちに関わって」。エピソードから変化をたどるインタビュー

プロジェクトに関わってどのような変化がおこったか。音まちではプロジェクトに関わる様々な当事者にインタビューをおこない、広報紙に掲載してきました。ライフヒストリーをたどりながら語られるエピソード。そこにはアートプロジェクトの持つ価値が立ち現れます。

「今年のハイライトは?」確認しあって、次へ

ディスカッションの時間では東京アートポイント計画に参加した年が同期のペアにわかれて「今年のハイライト」を語り合いました。それぞれの事業が何を「価値」としているか。何気ない日常の風景や、地域の人々とのエピソードのなかに普段は見落としているアートプロジェクトとしての価値が見つかるかもしれない。理解しあえる同業他者との対話で今年の成果を振り返り、次の年への見通しを確認する。反省会になってしまいがちな「振り返り」ですが、今回は「できたことを見つけること、それらの価値を同じ目線から認めてもらうこと」を裏テーマにしました。アートプロジェクトと向き合い、映し鏡となる仲間が都内各地にいること。東京アートポイント計画を卒業しても、相談できる間柄でいれること。そんな関係性を確認しあって、次へ。〝事務局による事務局のためのジムのような勉強会〟は、2022年度も続きます。

参加した皆さんの声

他団体の今年のハイライトを知ることができ、参考になりました。

音まちのアンケートのまとめ方や他団体とお互いに評価をし合う手法を試し方など、こんなまとめができたらわかりやすく見える化が出来るんだろうなと思う点が多々ありました。

ピアレビューの取り組み、素晴らしいなと思いました!ジムジム会は本当にそのような場になっていたなと感じます。

シンプルなハイライトの振り返りでも、同業の仲間とすることでたくさん気づきがあったのが良かったです。ちょっとしたことに自分達のプロジェクトの特徴、課題があることに気づけました。

事業評価について考えているところだったので、刺さる話がいっぱいあった。もやもやしているだけじゃなくて、音まちが行っていたようなビジュアライズなども参考にしつつ、できることからやっていきたいなと思った。そしてその時にただ闇雲にやるだけじゃなくて、自分たちに必要な評価や指標についても考えていきたい。

ピアレビューの大切さを感じました。吉田さんが最後におっしゃていたように、孤独をかかえつつも、レビューしあえば、あわせ鏡のように自分の跳ね返ってきます。話すこと、聞くこと、そうして見えてくることが、ぐるぐる乱反射しながら活動の輪郭やたいせつなことが見えてくるような気がします。

すごく基本的なことですが、アートプロジェクトは、いろいろな出会いでできているんだな、と改めて感じる会でした。

ピアレビュー、日々のエピソードのストック、拠点スタッフの記録など、音まちのみなさんからは活動を振り返る事や説明する言葉を見つける事について学ばせていただきました。自分たちの言葉や意義をこれからもう少し外に伝えていく活動をしていく中で、今までの活動をまずは自分たちからきちんと振り返りたいと思います。また、今年のハイライトトークは拠点スタッフの人たちとも話してみたいと思いました。

これまでのジムジム会の様子は、こちらから見ることができます。